《我是即将来到的日子》是一本由熊培云著作,新星出版社出版的精装图书,本书定价:42.00元,页数:288,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我是即将来到的日子》读后感(一):诗代表远方与美好,在天命指引下不虚度光阴

没怎么翻阅评价,就买了这本书,是因为之前读过熊培云的书,都感觉挺不错的。买回来后,看看字数,100千字,然后就在想,难道培云哥也开始坑了,,100千字,42块。。

诗歌,或许是一种美好象征,无论现实如何压迫,诗提供了另一种世界,让人开拓另一个宇宙维度。或许就是这种美好象征,有时,即使创作者写下一首诗,也不会明白他想要表达的是什么,这些文字代表的是什么意思。诗代表着一种感性,随性而表达,但有时又不能以感性与理性去区分文学,界定便代表着束缚。

至于文学与诗歌是好是坏,关键还是看表达的人与看诗与文学的人,文学与诗歌,本身无好坏,要是人内在生病了,看出来的东西,肯定也是坏的。

这书也带领我们粗略走了一趟80年代,那个我们90后出生无法看到的年代。

书中印象比较深刻的是,P61那篇《虚度》,摘录:如果有一天,你四海扬名,对周遭罪恶却只有墓碑般的沉默,让你所有的文字失去良知的光芒。我不说你是一个好人,也不说你是一个坏人,我只道你是一个虚度光阴的人。

或许这首诗,就足以点明书题《我是即将到来的日子》,对于在路上那遥不可及的未来,我们只有找到自己的那个天命,与自己斗争,才不会虚度光阴,自己就是那个信仰,自己才能选择未来生活的某一种可能。

《我是即将来到的日子》读后感(二):我是即将到来的日子

圣者克利斯朵夫渡过了河。他在逆流中走了整整的一夜。现在他结实的身体象一块岩石一般矗立在水面上,左肩上扛着一个娇弱而沉重的孩子。圣者克利斯朵夫倚在一株拔起的松树上;松树屈曲了,他的脊骨也屈曲了。那些看着他出发的人都说他渡不过的。他们长时间的嘲弄他,笑他。随后,黑夜来了。他们厌倦了。此刻克利斯朵夫已经走得那么远,再也听不见留在岸上的人的叫喊。在激流澎湃中,他只听见孩子的平静的声音,——他用小手抓着巨人额上的一绺头发,嘴里老喊着:“走罢!”——他便走着,伛着背,眼睛向着前面,老望着黑洞洞的对岸,削壁慢慢的显出白色来了。

早祷的钟声突然响了,无数的钟声一下子都惊醒了。天又黎明!黑沉沉的危崖后面,看不见的太阳在金色的天空升起。快要倒下来的克利斯朵夫终于到了彼岸。于是他对孩子说:

“咱们到了!唉,你多重啊!孩子,你究竟是谁呢?”

孩子回答说:

“我是即将来到的日子。”

我是理性,是力量,是善良,是一生中所有的热情与痛苦,《我是即将来到的日子》。

在自己的祖国

寻找祖国

只有哄堂大笑

没有热泪盈眶

手无寸铁的人

《我是即将来到的日子》读后感(三):熊培云:天命与人生【代后记】

后记天命与人生

整理完文稿,再配上我这些年在世界各地拍的照片,一切接近尾声。从数以万计的照片中挑出这些照片,并非易事。尤其值得说明的是,本书翻开后的第一幅图片是我在纽约现代艺术博物馆拍的。画面背景是意大利“贫穷艺术”①[1]重要代表乔凡尼·安塞尔莫(Giovanni Anselmo)的一幅作品。当我将手伸进取景框时,整个画面有了新的意义。这也是我经常提到的“控制意义”。

无论摄影还是写作,从本质上说都是控制意义,而非生产真理。这是一种开放的控制。借着这些意义品,我希望能给读者的,不只有世界的幻象或诗意的审美,更有关于爱欲、正义、媒介与人的命运的深沉思考。这也正是我给部分诗添加解读性注释的原因。有些诗歌可说是“诗哲学”或者“诗评论”。在形式上我无法准确分类,也不需要。诸位只当它们是我文字上的一种拓展,即可。

在一定程度上,我相信罗纳德·托马斯对诗歌的理解。句法是词的诡计,用来约束精神,而诗的韵律只遵循生命的律动。既然如此,对文体进行过度的区分也是对思想的一种禁锢。这也是我近年来一直推崇跨文体写作的原因,我希望借着它完成并丰富我的思考。

一

我承认,当我猛然意识到自己的书架上很多年来都没有新添一本诗集时,我为此感到羞愧并立即着手对自己的生活做了一些改变。过去被我忽略了的欧美诗歌重新进入我的阅读视野:辛波斯卡、特朗斯特罗姆、托马斯??在他们那里,包括在我这里,标榜无意义、庆祝无意义的写作永远是荒诞的和不可能的,因为无意义也是一种意义。

这几年,又因为在各地做讲座的缘故,我每次在飞机上除了整理隔天的演讲文稿外,通常还会信手写一首诗。这也算是另一种“诗歌加论文”的生活吧。

诗人叶芝曾经说过,人们在与别人的争吵中创造了辩论术,而在与自己的争吵中创造了诗。我不是这样的。我写评论的时候只与自己争吵,不与别人争吵;而我在写诗的时候,只负责倾听自己的声音,不与自己争吵。理由是:理性重事实,越辩越明;心灵重意义,最要紧的是跟随。或者说,理性重“NO”,心灵重“YES”。

此外,还有一些未完成的诗是平时走路或醒来后记在手机里的。因为时间的关系,我还没来得及整理。我甚至觉得,未完成也是诗歌的一种形式。

比如下面这些:

分明是梦在我的脑海里

却说什么

是我在梦里?

——《梦蝶》

一个好人,为了算计同类

走关系,走到了地下

又走到了天上

——《求神》

我只与笔争吵

它想要更多自由,我说

你等等

它想休息,我说

我们动身吧

——《笔战》

我积累了不少类似的残篇断简,它们都是我思想的火花,是我未完成的诗。

偶尔我还会填词。不过,除了几首自己还算满意,大多半途而废。相较而言,我更喜欢诗经体的古文,觉得它们有节奏感,时而深情款款,时而铿锵有力;时而像小篆,时而像魏碑。有一年我坐飞机路过天山,只写了十六个字——“云海茫茫,天山苍苍。如削如凿,念念不忘。”或许这也算是一首未完成的诗,但汉语独一无二的精致让它不需要再完成了。我读宋教仁日记,无比疼惜和怀念他,当晚在自己日记里也只写了十六个字:“悠悠苍天,世之君子。隔世以望,我心永伤。”

其实在念大学一年级的时候,我曾经想写一部和拜伦的《恰尔德·哈洛尔德游记》一样壮阔的抒情史诗,当时坚持写了几十页稿纸,可惜后来都遗失了。时至今日,我能想起的也只有描写游子离别家园时的一句话——“早雾浓重,渐将故园消隐”。

即使这样,我还是学会了安慰自己。我们这一生迎来送往,说了多少话,写了多少字,真正能记得住的又有多少?所幸还有诗歌为我们留下只言片语,尽管少得可怜。就算连这点言语的遗产也没有,我还是要感谢诗歌——感谢它至少给了我一个机会,让我能够回忆起自己某年某月在写诗。更何况,我们的生命不也是和丢失的诗歌一样,将来会不知所踪吗?

还有一些努力,并不为世人所知,只有三两朋友知道。去年我写过一篇长诗,最后还是放弃收录在我的文集里。一来风格有些不统一,二来在一个流行各种禁忌与马赛克的时代,难免会遇到一些意想不到的问题。最后能够见诸于世的,也只剩下一些片段了:

我梦想有道德的人不以暴力推行道德,让道德从暴力的伤害中复原。

我梦想有爱的人不以占有代替爱,让爱从占有的伤害中复原。

我梦想赞美真理的人不垄断真理,让真理从垄断的伤害中复原。

我梦想读书人继续保有书生气,让启蒙从暴力的伤害中复原。

我梦想我在属于自己的土地上盖起了房屋,它不仅能帮我挡风挡雨,而且能挡民主和君王。

我梦想房前屋后有古树,年富力强的时候,我在树下读书击剑、宴饮宾朋。当我垂垂老矣,不会有人胆敢来挖树拆墙,哪怕那时我已经挥不动一根拐杖。

这些年,从农村到城市,我路过一些地方,得遇一些良人,见证了一些美好的事物,也时常黯然神伤。

虽不知生从何来,死将何往,我时时盼望自己全心全意,紧随理想的召唤。事实上,亲爱的读者,除了墓地与正直的生活,命运不会将我带向其他任何地方。

关于这一点,或许你我都一样。

——《梦想与光荣》

这是另一种未完成的诗,与灵感无关,只是无法完整发表而已。但因为留下了时代的烙印,也因此显得别有一番意味。相信聪明的读者能够借着我这些并不完整的诗与梦,读懂一个抱残守缺的时代;读懂我即使是在这样一个时代,也在努力保持内心的完整。

二

准备写这篇后记的时候,我回到江西永修我参与建设的图书馆。由于特殊原因,如今这个图书馆暂停了给学生们的服务。

我很遗憾这几年我所见证的时代似乎没有给我带来什么好消息。在心里,我时常听到一个声音——我能承受时代之苦难,却不能承受时代之不美。我对审美的要求让我越来越厌倦目前的生活,正如厌倦漫天的雾霾。有时候更会觉得进退两难。我们做一些自以为美好的事情,一旦半路夭折,似乎又是徒增怨气。如狄金森诗中所说:

我本可以容忍黑暗

如果我不曾见过太阳

成为更新的荒凉①[2]

当然,我并不气馁。生命中总还有些美好的事情在等着你,比如相亲相爱,生儿育女,谱写诗歌,创造雕塑,就像我现在做的一样。前面谈到,这本书虽然收录了我的部分诗稿,但我并不想简单地将它归为诗集,就像我甚至不愿将雪莱、纪伯伦、里尔克简单归为诗人一样。在我看来,他们首先是思考者,是关注人类命运的温柔的同情者。他们的作品,形式上是诗歌,却不是诗歌这个词可以概括的。

我这样评价一本书并非断言自己将和先贤们走得一样远,我只是强调我们之间有着一种精神共通的意义世界。正是这些共通的精神为我的人生带来了无尽慰藉,伴我走过许多漫长黑暗的岁月。

这首先是一本关于意义与人生的书。其中不少篇章谈到天命,如《Beingpresent》、《孤星》、《虚度》、《天命昭昭》等。借着这篇后记,我想就此做一些补充。

我在大学教书,每年都会看到一些学生惶惶不可终日。为找工作,有的人甚至会投上几百份简历。一方面,见到学生们如此劳碌,争夺机会,我真觉他们辛苦;另一方面,我也在想,倘若你什么机会都想要,什么行业都胜任,是否意味着你至今未知天命,对于自己一生中最重要的那件事情十分茫然呢?

我庆幸自己在十几岁时便知道自己的天命,愿意把自己的一生奉献给思想和文字,并且为之努力。这或许是我未皈依任何宗教或政治团体的原因,因为我有自己的信仰。寻得自己的天命是美好的。做一件事,不为成功,只管自己好好做;爱一个人,不为占有,只管自己好好爱。我十分享受这种内心的纯粹。

我们喜爱一个人,或一种人生,不是因为要从中得到什么,而是因为这种价值或意义上的赋予,让我们的人生开始变得美好起来。

可叹世间多少人,明明为贪欲所苦,却说是为情所困,为事业所累。当他们为“失去爱人”或“失去事业”而哭泣的时候,就像孩子哭橱窗里的玩具,猎人哭逃掉的小鹿。

我赞美天命,还因天命也是我唯一可能自我完成的东西。法国作家夏多布里昂总结自己一生“文学上心想事成,政治上一败涂地”,原因是前者决定于自己,而后者决定于别人。

其实世俗的爱情也一样,当你将幸福寄托于别人对你的感情,这无疑是一种冒险。而如果你将爱一个人或一件事当作自己的天命,一切就变得简单了。我这样说,不是要读者做无谓的付出,而是强调即使世界沉沦,爱人离别或老去,你仍可以保持一颗赤子的初心。

天命是我的上帝,是我赋予自我意义的最高形式,它不同于命运。天命本无所谓好坏,关键在于你相信什么。人难免会受到一些东西的引诱,总想拥有些什么。《金刚经》说“应无所住,而生其心”,我是在旅行中彻底明白这个道理的。每当我出门远行,离开平时熟悉和拥有的一切,我会真切感到自己最需要的东西,不过就是一个健康清醒的状态而已。甚至,以前觉得非有不可的书房也不那么重要了。每日每夜,我路过的城市、住过的旅舍、跨过的河流,没有什么是属于我的。然而,世界又是仁慈的,正是这些并不属于我们的人和物,构成了属于我们个人的情感和经验。所谓天命,说到底还是守护好自己的意义世界吧。

我有个朋友,曾经非常喜欢写东西,也写得很好。最近我们有机会在一起聊天,她说每次看完别人写的好小说,便免不了心生怯意。“我越来越不敢动笔。世界上那么多好小说,就像闪亮的珍珠,不缺我这一颗差的。”我说别人写的那些和你有什么关系?你不去写,就是你天命的盒子里,没有一颗属于你自己的珍珠。

三

我不想在此展开长篇大论,接下来说一些感谢的话。

感谢陈卓兄,他为本书的出版付出了辛勤的汗水。敬业,在这国家,仍是稀罕物。

感谢里尔克。在他的诗歌面前,我的长篇大论时常归于虚无。我恢复对诗歌写作的热情,很大程度上得益于他的《沉重的时刻》和《秋日》两首诗。前者让我看到了人的慈悲和无望,后者让我看到了生活中的超脱之美。

我相信,因为美努力活着的人,既会因为美彻底绝望,也会因为美终得解脱。

感谢我的同学小田,中学时我们曾经一起讨论诗歌,时光虽然短暂,却是终生难忘。感谢我的学生小烨,她差不多完整见证了这本书的从无到有,并提出了许多宝贵意见。我很庆幸有这样的读者和监工。作为“师父”,我更希望她能在文字方面找到自己的天命,并持之以恒。感谢小梅和小汉,两个从《未央歌》①[3]里走出来的孩子,同样给了我许多温情与鼓励。毕业后他们先后回到南方,让我《未央歌》里的生活若有所缺。

感谢我的女儿,她的写作天赋给了我莫大安慰与信心。感谢我爱与爱我的人,感谢一生中所有热情和痛苦的过往。

最后,我还要感谢那个天上的我,无论遇到什么艰难困苦,是他让我坚强,让我明白欢乐要与人分享,痛苦却从来就是一个人的担当。当你渴望得到安慰的时候,也意味着你把自己放到最脆弱的地方——有些时候,这也算是对自己的雪上加霜与落井下石吧。感谢天上的我告诉地上的我要自己看得起自己——即使厄运来临,你唯一要考虑的也只是兵来将挡,水来土掩;谋事在人,成事在天。

我是在飞机上写完这篇后记的。随身带了两本诗集,一是立人图书馆自编的诗歌读本,二是永修一中几个高中生编印的《青苇》。在这些文字里,我重新感受到了久违的八十年代的气息。就在读它们的时候,飞机遇到了强大的气流,抖动剧烈。对于这些身外的动荡,我总是无动于衷,因为我的人生已经沉浸于另一种状态。万一遇到事情,我想我也会面带微笑地对自己说,我是在读一首诗的时候离开这个世界的。

亲爱的读者,我想说的是,虽然世界有许多不如意的事情,我仍在积极生活。而这一切,皆在于我的心里至今还装着年少时的那一粒天命的种子。也是这个原因,我宁愿相信,真正有希望的世界是这样的——

即使每况愈下,人心仍在向上走。

2014年10月29日

完稿于南昌—天津飞机上

①贫穷艺术是流行于意大利60年代中期至70年代末的后现代艺术流派。当时一批年轻的意大利艺术家把一些日常的或被忽视的材料融入创作,赋予新的意义,以区别传统的“高雅艺术”。

①艾米丽·狄金森:《如果我不曾见过太阳》。

①鹿桥完成于1945年的小说。《未央歌》以抗战时期的西南联大为背景,描写了伍宝笙、余孟勤、蔺燕梅、童孝贤等学生的大学生活。虽然身处乱世,学生们依然保留着纯朴的友情与爱情。

《我是即将来到的日子》读后感(四):熊老师,请别再继续矫情了

熊培云是我国近几年很“火”的学者,主要是因为他的几本书,如《重新发现社会》《自由在高处》《一个村庄里的中国》《这个社会会好吗》《思想国》等。早在五六年前第一次读他的著作时,我还对这位“草根学者”比较欣赏,可是到了后来,愈发发现他的书越来越“虚”,重复、无内涵的内容很多,文字过于矫情,动不动就且不管写什么内容都离不开满篇的所谓“自由民主”的话题。2011年的时候,我曾在北京三联书店亲眼见过他,他当时借其眼镜的镜片脱落这件小事,又上纲上线无限扩大到了“民主自由”……通过现场的观察,感觉他其实是个挺自负的人,属于典型的从农村打拼出来、留洋几年喝了点“洋墨水”后便一副自以为是、自认掌握“满腹经纶与治国之道”的小知识分子。有一件小事我记忆犹新,2011年过年前,那时我还对他的书比较感兴趣,我在微博上发了条:“下午大老远的坐了很多站的地铁到万圣书园,终于买到了熊培云老师的新书《自由在高处》。”到了晚上,就发现熊培云转发了我这条微博,并写了句“太感动了,我要关注你!”果然就关注了我,然后我的粉丝数也随着突然大涨起来。说实话,当时虽然我的心里挺高兴,但他的行为留给我的印象却不是一个成熟稳重的学者应该表现出的,太感性,而且他居然能看到我发的这条微博这件事说明他一直在微博上搜索自己这本书的有关正面的评论,从另一方面也显示了他的不成熟和不自信。到了后来,大概是一个月之后,我便发现他在微博上默默的取消了对我的关注,我真的是无语了。通过这几件小事就能看出一个人的水平和修养,真正的大家,永远都有着大家的风范,我曾经拜访过的张岂之老先生就是其中一位。最近,熊培云的新作《追故乡的人》由“理想国”出版了,我大致看了看目录,看不出和《一个村庄里的中国》(这本书书名起的很高大上,但内容很虚,动辄就让一个村庄代表全中国,和梁鸿的书名有一拼)有多大差别,而且明明是写故乡,书里面却又出现了巴黎等内容,看来作者是生怕别人不知道自己曾在法国待过吧。说了这么多,最后建议熊培云老师能安下心来踏踏实实的研究下中国社会尤其是乡土中国的真实实践,不要整天说些不知所云的、“高大上”的、太过理想化的东西,不然,作品的内容只会越来越虚,文字只会越发矫情,而读者们的眼睛是雪亮的,时间久了,便自然把您给抛弃了。

《我是即将来到的日子》读后感(五):单单为了这首诗,都不能打一星啊

开篇引言带给我的触动很深,讲述诗歌和生活,打从毕业之后热爱文学的我,有次旅行归来,突然发现似乎文学看多了,并不是会像历史那样增加谈资,我承认自己肤浅了,但当时我另外还思考的是:本就多情善感的我,继续读文学这样好吗?会不会越发的理性不足,感情泛滥成灾呢?幸而后面我自觉发现:文学不是为你加冕的,读书也不是,它只是提供我的精神食粮,给我一个随身携带的避难所,帮助自己逃离现实,在人类的精神世界里得以喘息,呼吸自由的空气。

今天在省图无意间翻到这本书,看到熊培云,只是想到他是道长的好朋友,于是好奇地翻开,就停不下来了。火热的80年代,诗歌热,多滚烫的创作欲啊,作者在那个环境之下学习了很多经典著作,邂逅诗歌,创作诗歌,到中途离开诗歌,最终发现世界终究离不开诗歌。我翻了大概三分之二,最爱的诗歌就是这首《你是你的沧海一粟》

你是你的沧海一粟

几十年后,你老态龙钟

在街上遇见年少的自己

你能否认得

那张清瘦的脸?

去安慰这个精神上的孤儿

为他指一条通向幸福的道路

可他是否会视你为精神上的父亲

信任并愿跟着你走

你从你孤独的道路上来

他也将从他孤独的道路上去

他可能走向任何地方

唯独不会走向今天的你

你回不到你的过去

也帮不了过去的你

你是你的沧海一粟

你是你的万千可能之一种

:让我想到木心说的,“我怎好意思走进那个少年的我呢 他一定受不了我的善意”

《我是即将来到的日子》读后感(六):谁不渴望诗意的人生

谁不渴望诗意的人生

——熊培云《我是即将来到的日子》读后小感

对大部分人而言,一生的工作也许是命中注定的,正如有些人一辈子要在土地里劳作,有些人一辈子要在讲台上授业,有些人一辈子要在道路上奔波,而有些人,注定一生要与文字为伴,笔耕不辍,用写出的每一个字丈量人生的价值尺度。熊培云,是一个不折不扣的文字工作者。

不论其文字价值几何,也不论其思想是否深刻,熊培云首先是一个勤奋的写作者。这勤奋,既体现在他过往积累的几百万的文字,也映射在他作品中对读书、求知、思索的不懈追求,他像是一个不知疲倦的奔跑者,在求知的漫漫长途中一路狂奔。在这个图片与视频为王的时代,还有人能静下心来写作,以纯文字为载体传达信息、交流思想、沟通认知,真不失为一件饱含意趣和富有诗意的事情。

《我是即将来到的日子》是作者的一本诗集,收集了作者长短不一的100多首诗歌。熊培云一向以媒体人、评论者的身份为读者所熟知,这本书让人看到他竟还有如此文青的一面。我一直以为写好评论是需要高度理性思维的,是与感性思维反向的。因为评论一个事件需要理清事件本身复杂的脉络,用尽可能客观的视角从社会整体层面来分析,而非主观臆断式的夹杂个人情感好恶来妄加评论。如此理性的作者却保持了一颗如此纯真的文学之心,而且选择诗歌这一文学领域的源头形式,让我觉得好奇,忍不住想要读一读。

诗歌,这个久远的文学艺术形式,这个最初孕育文学的艺术母体,在历史上曾经绽放过无比灿烂辉煌的文化焰火,烧至今天,似乎渐趋熄灭。今天的人,很少有诗情,即使有诗情的人,也大多是品味古典诗词的雅韵,当代诗歌虽不至于销声匿迹,但已掀不起一丝的微澜,终至退化为诗歌爱好者的自吟自唱。作者在自序中讲到他回归文学的目的,是要搭建自己的意义世界。诗歌引领作者进入文学世界,进而思考生命的意义。诗歌改变了作者的命运,给他幼小的心灵里种下了文学的种子,将他从贫困的农村带到繁华的都市。

熊培云出的书真是不少,但并不是每一部作品都能做到优秀,这部小小的诗集也算不上多有诗意。通读全书,实事求是的说,我在作者的所有诗歌之间并未获得太多的阅读快感。在我看来,诗歌更多的是承载作者的一种少年时代可望而不可即的情怀,回味年少时的温馨的阅读记忆,代表了作者的一种生活方式,一种追问人生意义的自我宣言,也是向世界与读者的对话与告白。人活着,总要追寻一定的意义,“我希望能够通过我的文字找到我的未来,也通过我的文字找到我的过去。我是即将来到的日子,也是已然沉睡的过往。”这是作者写诗的缘起。

作者在写作上的追求是“通情达理”,意思是在感性和理性上都要有所追求。基于这样的写作理念,作者的诗歌除了抒情之外,更多的是对各种意义和问题的思考,大部分诗歌呈现出来的特点是,过于追求哲学化的沉思,理性压倒感性,追问有余,抒情不足,诗歌失去了原本应该有的文字、音韵和意象之美。作者好似以诗歌的方式来继续他的评论,不知是不是职业惯性使然,一提笔,不评论几句,不发表一下意见,似乎就心绪难平。“即使是一首仅限于抒情的诗,只要它具有抵达人心的美,就能唤醒人们沉睡的理性。”作者虽言“通情达理”,言语之间透露出的还是对理性更为偏爱。

古往今来,对文艺的功能的论述有“陶冶”“教育”“审美”“娱乐”等等,现在还流行“疗伤”“治愈”等腔调,其实也都没有本质上的区别。简单一句话,用习近平总书记的话来说,文艺的功能就是“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园”。“诗词为我们更好地理解这个世界提供了一些可能的线索,它在一定程度上重申了我们生存的意义。”“击中内心的诗歌和音乐,会激起人们对爱和美的回忆与向往。”“诗的价值在于意义的赋予和美的呈现。”作者对文艺功能的推崇是理性思考与抒情审美并重。

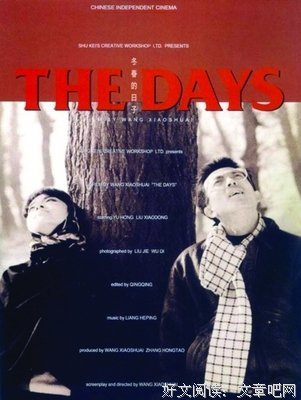

读完全书,感觉熊培云书中所有的诗歌抵不过他的一篇自序。读了熊培云目前所有的书,感觉他最拿手的还是评论,其次是散文,最后才是诗歌,假如作者看到我这么写,不知其作何感想。“我是即将来到的日子”,书名出自罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯多夫》,可以看出作者一贯的对法国文化的热爱。这句话本身就富含哲理与诗意,作者选用为其诗集的书名实在是恰如其人。如作者在其多本著作中常提到的,他很幸运把自己的爱好与工作结合起来,选择了自己喜欢的工作,在年轻的时候就找到了一声要奋斗与努力的方向,工作的过程就是享受和愉悦的过程。他的工作是如此的富有诗意。

诗意地工作,诗意地生活,积极构建自己的意义世界,丰富自己的内心,这大概是每个人所渴望的,但并非每个人都能做到。社会分工有所区别,职业性质有所差异,不同的职业对个人的影响和塑造也会不同,每个人呈现出来的职场气质也千差万别,所以会有职业特点这一说法。我想,找一份哪怕最普通的工作,只要从内心深处真正热爱,用心去耕耘,将工作的过程当做磨练心智、涤虑养心、净化自我的过程,以工作与心灵对话,或者人人皆可有诗意的生活。也许,说的太过理想,置身俗世,庶务繁杂,能完成工作任务已属不易,谁还有心思考虑形而上的问题。可是,诗意的人生本身不就是形而上的吗?

小注:如果不是作者的粉丝,此书绝不建议购买,作为一本薄薄的诗集,42元的定价实在是虚高地让读书人咋舌,可见有泡沫的不仅仅是房地产领域,出版领域也耐不住寂寞。真正想读书的人买不起书,买得起书的人不读书,XXXX的市场经济。伤心出版,囊中没钱,读书人一声长叹!