《为奴十二年》读后感(一):苦难不是用来忍受的

每每想起黑奴被赤裸鞭打的场景,想象着他们被奴隶主挥舞着长鞭打得皮开肉绽、血花四溅,不由得倒吸一口凉气。虽然黑奴距离我们是那样的遥远,但这些确实是真实发生在人类历史上的惨剧,而且不可磨灭。所以后来看一部黑奴题材的电影《被解放的姜戈》,看得非常爽,因为我看到了主角姜戈用自己的行动改变了自身命运。虽然他刚开始也是因为一个德国赏金猎人金·舒尔茨从贩奴商人手中买下了他,只为缉拿各种通缉犯以换取报酬才获得了自由的,但之后姜戈许多的行动和成长,最终为他自己和他的未婚妻赢得了未来。

《为奴十二年》读后感(二):你当被这个世界温柔以待

——读《为奴十二年》有感

我不知道人的一生要经历多少磨难、痛彻心扉多少次、犯过多少错误……才能安然度过此生。愿善良的人们被这个世界温柔以待!

在当时那种环境下一个没有自由的奴隶能偷偷做这么多事情实在是不容易的,他在书中讲到这是一封“承载了多少希望”的信啊,可想而知他是多么地渴望自由。说到这里我要说的是:就算是他急于摆脱奴隶制的枷锁,也并没有让他冲昏头脑,在任何时候他都知道如何保护自己。在沼泽中是这样,这次烧毁信封也是。一次次逃跑计划的失败,一次次的失望,他终于沉淀下来,不再苦苦挣扎,变得沉默并更富有力量。

这条路并不孤单,只要自己认真地走下去,岁月会给你意想不到的惊喜!

这也让我不得不想到人的性格。人从出生那一刻起伴随着父母的基因,便已经带着一种性格。在成长中我们又随着周围环境的影响,不断在改变自己,但有一种性格似乎永远都不曾改变,而且随着年龄和阅历的增长越发地坚定——这就是自己的本心。

我曾经认识一个人,在他眼里中国这个社会无比腐败,人们崇尚金钱至上。当跟他说起历史的时候,他会用一些他也不知道在哪儿看到的“野史”来反驳历史的真实性。当时我会觉得很累,懒得跟他争辩什么。我也知道这个社会上有贪官,也知道有些人为了钱什么坏事都做,也知道有些历史并不像我们在书面上看到的那样.......但是那又如何呢?你就要改变自己前进的方向了吗?

有人说:“不管我们的生命中有什么宏大的目标,每个人生命的根本目的都是一致的——体验美好与感动,享受爱与被爱,收获温暖与幸福。”无论身处怎样的境地,愿你保持善良,永远不要改变心中那片柔软的田地!

善良的人啊,你值得被这个世界温柔以待。

《为奴十二年》读后感(三):所见所闻所历所感

为奴十二年,全书的核心内容标题即可概括了。当然,这本书写的并不仅仅是这些。

主要交代了南北战争前的,一个自由的黑人,被拐骗成黑奴,最终逃脱的一共十二载的惨痛经历。难能可贵的是,作者做了尽量冷静而且真实的回忆(当然,书中有些地方,还是有对那些黑奴贩子和奴隶主的咒骂,厌恶。人之常情)。读起来虽然很悲痛,甚至是悲惨,但是并不妨碍客观的观察当时的世情。

个人认为,作者本书所写的经历不如作者所写的见闻。

在作者所写的经历中,给笔者印象最深刻的就是由自由人转成奴隶的这一段历史。也就是书里的前三章。在这三章里,作者开篇即写了自己自由而幸福的生活(一妻三子)。由开篇可见,作者并不是一个奴隶,而是从没有过被奴役经验的完全自由的人。更凸显了黑奴贩子罪恶的行径。

同时,作者也表达了对幸福生活的无限憧憬,为后文被骗做黑奴埋下伏笔。

作者在写自己被拐骗的经历时,详细而可怕。站在回忆的角度,眼看着自己一步步步入陷阱的感觉。两个黑奴贩先是借口让“我”去混文艺界赚钱,又各种对“我‘好,为我办自由证明,超额给我工资。(由此可见,在当时的北方,也就是所谓的自由州,对黑人还是非常歧视的。)最终让我完全信任,步入陷阱。

然后通过限制自由,毒打的方式,逼迫作者放弃自由,被迫选择奴役。(其中毒打的情节明显是作者调皮了,翻译的打人的器具颇有清宫风范,”乾坤拍“,”九尾猫“)。

个人感觉,作者经历里,真正可读的部分,完成了。

全文给我印象最深刻的,就是对一个叫“伊莱扎”的女性黑奴的描写,入木三分,感人至深。

伊莱扎的主人是一个男性白人,在主人离婚后,伊莱扎和主人产生了感情,并构成了实际上的婚姻关系,育有一女。因此,她是一个特殊的奴隶,即并没有苦役,劳作,而是一种珠光宝气的生活。

在这期间,她最大的愿望就是自由。当然,这种自由并不是逃跑的自由,即使给她以自由,她也未必会离开主人。自由,更多的是精神上的,名誉上的。

主人也做了许诺,但是主人并没有兑现。究其原因,一个是伊莱扎毕竟是个人的财产,更重要的是,主人对这段感情,并没有信心。

接着,悲剧降临。主人与前妻的女儿进行财产分割。女儿出于愤恨,把伊莱扎及其子女分为自己的财产。并卖出。

紧接着,伊莱扎一步步失去了自己的子女,并成为中国版“祥林嫂”。一点点的重复自己的故事,却并没有博取丝毫同情。最终尘归尘,土归土。

正是这样的一件件经历,与见闻,构成了作者的十二年。

《为奴十二年》读后感(四):可怕的“爱” ( 有剧透 )

还有伊莱扎,她始终心心念念贝里老爷是爱她的。她和贝里老爷同居了九年,过着锦衣玉食的生活,她和贝里老爷生的女儿也乖巧可爱。可是,最后她和女儿却落得了这么凄惨的下场。我就在想,贝里老爷就算不再喜欢伊莱扎,可是她的女儿也是他的女儿啊,他就没有一点父亲的怜爱吗?在那种可怕的制度下,连人伦都是变态的。

更变态的,还有埃普斯老爷对帕茜的“爱”。在他看来,帕茜是属于他的东西,他可以对她为所欲为;他“爱”她,她更应该感恩涕零,殊不知,她却视他如恶魔。埃普斯能那样折磨帕茜,确实比地狱里的恶魔还要可怕。

《为奴十二年》读后感(五):媲美《肖申克的救赎》的重获自由之书

《为奴十二年》读后感(六):奴隶与狗的故事

奴隶与狗的故事

偷爱警/文

南北战争到林肯遇刺,黑奴解放,标志着美国新一轮资产阶级革命的胜利,标志着美国阶级立场发生了质的转型。

黑人给人的感觉,体格强健,人高马大,体力充沛是劳动力的绝佳代表。白人看到了这点,而且聪明的白人,为了聚敛钱财,大肆贩卖黑奴,据为己有,巧已利用,不但使自己的资本日渐膨胀,而且不用付给黑奴薪水报酬,完全可以凭借自己意愿来支配奴隶,奴隶主的算盘可谓一石二百鸟,屌的不得了。奴隶制度在美国南部,受到热捧和青睐,大面积的土地被开垦耕种,无数的黑奴忍受着皮鞭之苦和岁月的折磨。

书中有这样一段文字“约翰一两天前已经被带走了,当时他高兴得一蹦三尺高,因为他的主人把他赎了出去。(p28)”黑奴在这里,更像是狗,摇尾乞怜的狗,尊严、人性、自我,统统与黑奴无关,他们只配跟这奴隶主的脚步去讨好,他们更像是一件件随身携带的配饰,即使丢了,死了也不会得到半点的心疼和惋惜。赎了回去,一个“赎”,让人权属性全部消失,奴隶主浅薄的仁慈,就是尽可能的善待身边的黑奴,少让他们挨打,少一点辱骂,这算是最好的奴隶主,而绝大部分奴隶,需要忍饥挨饿,疾病缠身,随时可能死亡的准备。奴隶主只关心他们的利益,利益受损,他们才会心疼,才会觉得亏大了。

诺瑟普的故事,传递着黑奴制度的残暴残忍,当“我把死亡看做尘世痛苦的解脱,把坟墓看做我疲惫不堪的躯壳,休息的地方(p88)”,死亡成为一种荣誉和奖赏,黑奴的心,在煎熬中翻腾,生存权利的沦丧,更加催化黑奴灰暗的心理状态,对恐惧的高度紧张,对生命权限的麻痹,黑奴感受不到人性的一点温暖,感受不到活着乐趣。

能活着真好,能有饭吃真好,能有休息真好。点滴满足,可以让奴性的人,变得欢呼雀跃,他们的利益欲望很浅很小,所以得到的满足越容易达到。别让利益收买奴性的浅薄,别让无穷满足,变成利益的傀儡。

《为奴十二年》读后感(七):路的尽头是悔悟

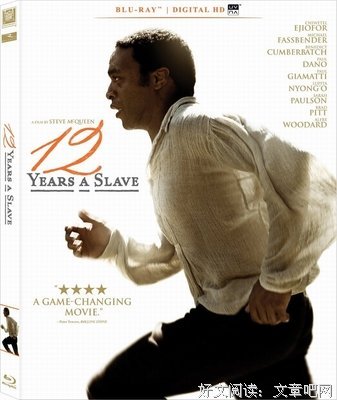

关注《为奴十二年》是今年初,当时好莱坞就在预热这部大片,爱电影的朋友就互动说这部电影应该会不错。上网一搜,果然阵容很强大,好几张我喜欢的脸都在介绍上面,而且充满美式庄园风格的少量剧照也很让心痒痒。于是,它到底是个什么故事就吸引了我极大的好奇心。发动了搜索功能,国内没有版本,在美国,它也真的真的是一本老书。

对历史课经常是在看小说中度过的我来说,对于美国的历史知识真的是苍白的让人脸红啊。不过美国的历史并不悠久这事我是知道的,与我们上下五千年的繁杂辉煌相比,美国人的历史是简单明了;与充斥着我们的绵长历史中的阴谋心机和权力争夺的故事相比,他们的历史故事更多地在讲拼搏和反抗;我们是智慧而委婉的,他们是强捍而直接的,当然,我们也有英雄,他们也很聪明。不能否认的是环境造就人,人多了可不就是民族了,不同的环境于不同的民族来说,都会慢慢形成自己独特的气质。在《为奴十二年》这本书中,大的方面读到的肯定是美利坚民族的气质之源,但让我个人感触最深的却是小处。着眼于大,是国产风格,喜欢盯着小,是我个人风格。

1774年美国发布《独立宣言》而后美国建国,世界上才有了这个国家,而《为奴十二年》这个故事发生时,美国还不到古稀之年,所以这个故事把美国社会当时的情况反映的出奇的清晰。生来就是奴隶的人听从命运的安排,老老实实地被人象牲口一样地挑选、使唤、鞭打……有自由之身的人们生活在自己卑微的优势感中自得其乐……贵族们享受着自我膨胀得不得了的高高在上……骗子们也还是在孜孜不倦地诠释着“人只能更坏,没有最坏”这一古老主题。有点小资小调还有点小欲望的主人公因为肤色是黑的,所以理所当然地成为被贩卖的对象,他有自由的身份也毫无用处。于是,美国人在建国之初骨子里就具备的‘自由至上,勇于尝试”的叛逆气质开始滋生,并源源不断地强大爆发。我在书中跟随主人公沉重的脚步十二年,看着他皮开肉腚,看着他九死一生,看着他的同伴倒下,看着他华发早生……从大到小,不甘于命运的安排,倾其所有以命相搏,其实就是为了修正当初的错误。

这个电影已经在欧美公映了,效果轰动,但国内还悄无声息。我在看完这本书以后,特别期待这个电影,因为书里面的作者回忆拉开的一幕一幕,我不知道导演史蒂夫会怎么演绎。历经磨难以后,他在回忆录里一直强调,他要回家!那电影里,到底回家只是个载体,承载着他们性格中那些死不放弃的因子和对自由、平等,以及个人权利的渴求,还是回家就是个主题呢?

没有渴求,就没有希望,没有希望就没有未来。有的时候,人执著于一件小事,更多的时候,我们坚信自己执著于的是一件大事,一件至关重要的事。反正在这本书里,我所感受到的就是一件小事对于命运的无情改变,而后催生的痛苦付出。在回家,回到最初的漫长路上,我们都在坚持自己可控和不可控的一切,因为路的尽头是悔悟。

坚持到最后就是为了努力修改当年的错误,其他的全是附加。

《为奴十二年》读后感(八):暗黑版普法读物

文学受益电影几多,若非麦奎因开拍电影,一般读者能否看到这书很是疑问。(就像小李肥温对耶茨的贡献。)

简言之,《为奴十二年》就是一个失去自由的黑人恢复自由的经历。其实也不妨当成19世纪中叶米国南方蓄奴州经济状况的流浪汉式描摹,或者一本粗糙的认识论素材。

以上是论学习的必要。

因当年历史教科书中的血泪控诉预设了非人性的想象,读到那些虐待,触目惊心的程度减去不少。一些好心奴隶主的人道待遇,奴隶的饮食状况和假日安排等新鲜内容,反倒容易占据俺的注意力。

这教育俺们,对待人类要多多使用糖衣炮弹。那样他们的意志就会软弱,就会不求进取,安心做奴隶。

正好印证了老话:哪里有压迫,哪里就有反抗。这教育俺们,人是可以欺的,唯不可欺得太甚。

以上是论治人的讲究。

奴隶主清楚地知道,让一个自由公民做奴隶是非法的。这不难解释埃普斯老爷听说其真正身份后发问“这么说,以前你是自由人喽?你这该死的黑鬼!我买你的时候,怎么不告诉我?”(夫人当时也惊了),并在最后说尊重他的自由权利了。

书中灰常不合法的事情,除了拐卖自由公民,还有那次黑奴的革命式暴乱,后来演化成部分白人对黑奴的屠戮。奴隶主的财产权随之遭受大大侵害。伎俩有些貌似打土豪分田地和借反恐搞监控之流。

妖魔化必伴随争权夺利。信不信由你。

以上是论法制的好处。

《为奴十二年》读后感(九):啃噬

她在一夜之间从天堂坠入地狱,此时身体所受的苦根本不算什么,精神上的苦让她没日没夜地凄惨哭泣。她那刚刚重逢几天的小儿子,那面容美丽、惹人喜爱的小女儿,不论他们怎么求饶,怎么哭诉,都无法达到唯一的愿望:在一起。她对天发誓,只要让他们在一起,她一定做天底下最忠心、最努力的奴隶。我的耳边久久响着她那凄凉而凄苦的哭声。

还有黑奴被赤裸鞭打的情景,我想象着那些奴隶被打得皮开肉绽,血溅起来,扬在空气里,背上没有一块皮肤是完好的,不禁浑身哆嗦。那不仅仅是肉体上的折磨,更是近乎拷打灵魂般的痛苦,这些屈辱是非人的,都真实地发生在我们人类的历史上,永远无法磨灭。我想起了《被解救的姜戈》,可是,这本《为奴十二年》更让我感动。

《为奴十二年》读后感(十):黒奴的悲剧

这是一个关于黒奴的故事,一个关于自由的申诉,一个关于黑暗的揭露。

在二十一世纪,在中国,黑奴似乎离我们很远。

历史课本淡淡地告诉我们黒奴贸易带给非洲人民灾难,淡淡地告诉我们南北战争的意义。坐在日光灯下的我们懵懵懂懂地知道有奴隶制,却从不知道他们有的是无尽的黑暗。

我们兴幸如今奴隶制取消了,但人性的黑暗却依然存在。这种黑暗无关制度,而在內心,在精神。光明的人,即使是奴隶主,也会受到奴隶尊重;黑暗的人,即使身处平等社会,也会想尽办法欺压弱者。