文字丨『誰最中國 』

塤

古樂器

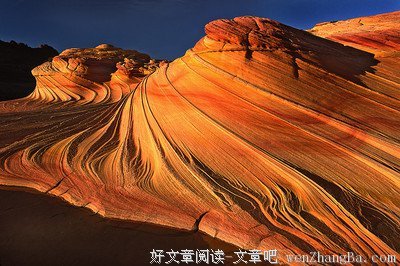

生于大地

行走于大地

它的聲音如它的歷史一樣古老

歷經七千年滄海桑田

那哀怨悲涼的古音

不曾改變

塤

是冥想之音

渾厚、深沉、淒婉、蒼涼

那嗚咽哀鳴的大地之心,宛若秋草

側耳聽之

好似喚起靈魂深處的回音

閉眼意之

仿佛置身於洪荒遠古,蒼茫松林

風從遙遠的地方吹來

音往遙遠的海邊遁去

種種情愫隨心而生

柔軟、湧動、凝結、悲傷

繚繞、飄散,最後沉澱

塤音

雖能引起人們的感懷

帶動悲傷的情緒

然而它是平和之音

正五聲、調六律、剛柔並濟,清濁分明

以有通無

虛中厚外

《詩經·大雅·板》形容:“天之牖民,如埙如篪,如璋如圭,如取如携。”意指上天對眾生的誘導教化,猶如塤篪一样和洽。《詩經》云:“伯氏吹埙,仲氏吹篪”,塤,土音刚而濁;篪,竹音柔而清,這兩種樂器組合在一起,演奏效果最和諧,所以,古人將塤篪之交比作兄弟和睦。

世人多知,塤為古音,抒發情志

即便是古代的文人雅士

也多以吹塤寄託時光長河流逝如斯的失落感傷

感慨浮躁的世風

深思沉重的歷史

在他們的心里

塤為沉思、懷古的寄託

然而,最早的塤只有一孔,由泥生,由人造

人開七竅,有了靈魂

塤開七竅,有了神韻

一孔塤因材質不通,發音不同

多是發出哨子或小鳥般的聲音

誘因禽鳥等獵物,或呼喚牛羊之用

經過長時間的演進、發展

才成為古代的多孔塤

隨著日月輪轉

塤從蠻荒時代

走進了禮制殿堂

與鼓、陶鐘、石磬、骨笛等

同為祭祀樂器

用於樂舞

我們都知《詩經》分風、雅、頌三部分,所謂雅樂就是我國祭祀天地、神靈、祖先等典禮所演奏的音樂和表演的歌曲。

令人惋惜的是,禮崩樂壞之後,塤和其它古樂一樣,逐漸被世俗之音所沒。

這大地之音,已徹底蟄伏于大地之中。

大音希聲,這天籟之音被人們遺忘了……

歷史古籍對塤的文字記載不多,塤譜更是零落。發展至今,吹塤、做塤之人,寥寥無幾,能夠專心做傳統陶塤之人,更是寥若晨星。

製塤人翁彥是塤癡,他不是從小學塤、製塤之人,只是偶有一次聽到這遠古之音,自此十一年,癡迷於此,心慕手追。

越來越相信緣分這個詞了,與人、事、物, 毫不知情就遇見了,繼而留在骨子里了。

從一竅不通的門外漢,到製塤大師,他從研讀歷史、深研技藝,再到拜訪名師,每一步,都走的盡心竭力。可他,仍不是有名之人,無他,只因心中有塤,不求名利。

如此恪守本分的手藝人,自然會遇到投機取巧者前來詢問:“公司這邊批量製作古塤,只需要蓋你的印章,然後向社會推廣你,如此,大部分陶塤可賣上萬元,收益三七分,你看行不行……”

面對金錢和名氣的誘惑,說心不動那是假的,只是在他看來,凡事分輕重,名利和製塤相比,不堪一提。追求傳承的理念不改,保留遠古之音的初衷不變,一開始喜歡,就會喜歡一輩子

現在的社會大環境,對塤來說,是個很尷尬的事情,因大眾審美各有不同,多數人追求高音和成色,讓翁彥有些惋惜,有些遺憾。

因塤不似其它樂器,若不通其中竅門,單是出聲就已是難事,但是只要會吹,循序漸進,低音、高音,都是必然的事情。然而對大部分吹塤的大眾或表演家來說,吹出高音是追求。技藝達不到,怎麼能夠吹出高音?在塤腔內部改動,成為上下兩層,名曰雙腔塤。只是這塤,吹出了高音,卻丟失渾厚的遠古蒼音。

其次,多數人追求各種各樣的形狀和顏色。形狀越奇怪,孔越多越喜歡;顏色越多種,色澤越深沉越好,種種要求,不一而同……

於是,很多人製塤人向他請教,塤色如何燒的古樸,音色如何變得淒婉、渾厚、蒼涼,他回:“土凈、音凈、人心凈”。

只有真的喜歡,真的追求,真正的真,無有不成。

翁彥對衣食住行,皆不在意

可做起塤來,卻無比講究

從土到泥,再從坯到塤

步驟細數起來

很是繁複

工序製作起來

很是耗時

他的工作室偏居一隅

樸素的院子中放著需要沉澱的泥土

這些泥土是他的作品

也是塤的生命

而塤,則是翁彥用生命的時光製作而成

這些旁人看起來髒兮兮的濕土,是翁彥最得意的作品。從學習製塤開始,他就和土立下了不解之緣,雖說如今與土可以和諧共存,回想當初可是吃了不少苦頭。

一開始,他到處尋找成百上千年的黃泥土,以為可以燒製出不一樣的陶塤,哪裡山裡有挖掘機動工,他拎個袋子就跟著去,接著回來抓緊製作、燒製。可是,辛苦製作完成后,剛出窯兩三天,塤的外部開始爆出砂礫,甚至開裂。細查發現,原來是黃泥土性太黏,裡面的小砂礫無法完全過濾出來,導致失敗。

接著,不死心的他,開始全國各地到處行走,就想尋找一處更好的土,用以製作陶塤。他見地就踩,見土就摸,終於又發現一塊特殊的土地。那泥土成紫黑色,看著就與眾不同,應該製作上好的陶塤。於是馬上請人、僱車,拉回小院開始製作。這次他細細過濾泥土,發現這種紫黑色的土,砂礫極少,內心甚是開心,立馬拉坯開始製作。只不過,這次還沒燒製,剛製作成陶坯風乾了幾日,輕輕一碰全碎了……後來發現這種土質,含鐵量太高,不適合做燒製。

如此種種輿土的鬥爭,翁彥就持續了五六年,終於遇到合適的泥土,可以專心製塤的時候,更多的問題來了。

干土成濕泥,至少需要沉澱十日,再用極細的篩網進行篩選,方能使用;而泥土成陶坯,靠的是翁彥的技藝,時間和數量可自行掌握;只有陶坯到風乾,所需時日就要看天了。

陶坯像是怕黑的姑娘

安放於陰處

不可暴曬

夏季天氣乾燥,快時一周就可入窯燒製,慢也不超半月;春秋雖然溫度不高,可也能保證一月一次。只有寒冷的冬季,等待干的過程是漫長而未知的,所謂看天吃飯,大抵就是如此吧!

最後入窯燒製,是水、土、火的交融,成器不成器,付出手藝和技藝,仍要看天意。如此這般種種極致追求,萬古之音陶塤方能形成。

時至今日

或許塤的音色特質

不會成為大眾喜愛的樂器

成為演奏舞台的常客

我想,懂它之人,必是極喜歡的

因为

塤音響起越時空

那些深愛古樂的音樂家,吹它

那些深愛陶塤的手藝人,製它

還有清風明月夜

那些聆聽塤的人

享受遠古淳樸的音色

疏解人世間的生老病死

愛恨離別

若能見望遠山

既知懸崖斷臂處

由君獨立

衰而不決

向缺月傳音

⋯⋯

若谷凝墨琉璃山子

一大(山子)+一小(山子)

原售價480元