文 / 末那 图 / NIKO LLOZZI

钱钟书在《围城》里提到:

流言这东西,比流感蔓延的速度更快,比流星所蕴含的能量更巨大,比流氓更具有恶意,比流产更能让人心力憔悴。

1

并指责李晨在范冰冰生日时候未送上祝福,称他“已经在物色下一个猎物了”。

随着文章发酵,声讨李晨的言论已经全网刷屏,大家都恨不得替范冰冰去抽李晨一记耳光。

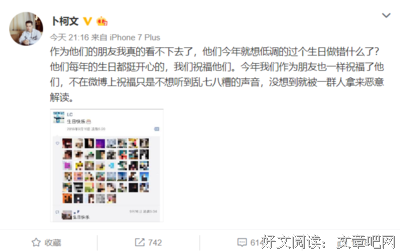

但就在昨晚,两个人的好友卜柯文看不过去了,发出了范冰冰生日当天,李晨发的朋友圈。

真相是什么?

范冰冰生日当天,李晨发了朋友圈。

他当天在美国拍戏,还特意算好时差,把时间卡在5:20发出祝福。

但还是有人说,接着洗白,不管用。

李晨无非是想和处于低谷的未婚妻低调过生日,为什么有些人就喜欢盼着人家不好呢?

即便是人家保持沉默,我们也无权逼着别人按照自己意愿去做什么。

截止至今,李晨没有出来解释过一句。

并不是有些人口中的“删掉了所有有关于范冰冰的微博”。

每个人都可以用自己的方式去爱人,这种守护,其他人更无权干涉。

2

不要从别人口中,去了解一个人

宫崎骏曾说,与人相处最怕的就是:你不相信你看到的我,却相信别人口中说的我。

还记得前不久的“王凤雅事件”吗?

有人说,王凤雅小朋友患病期间,其母在获得捐款后却未救治女儿,反而去为儿子治疗兔唇,这才导致了她离开人世。

因为出生农村,对网络不熟悉,无法自证无法发声,她在忍受丧女之痛的同时,还要被网民群起辱骂。

但那又怎样呢?

众人看罢热闹四散而去,但又有谁记得,这些言论伤害的是怎样一个家庭?

一个农村母亲,一个智力有缺陷的父亲,一个兔唇的儿子,患眼癌去世的女儿,全家加起来年收入不足两万元。

劳伦·奥利弗在《忽然七日》中说,谣言是怎么产生的?是因为很多人认为它有可能发生。

皮肤漂白、娈童等等,各种各样的谣言误解伴随终生,舆论压力和长年的孤独使他心力憔悴。

除了“漂白植皮”其实是杰克逊患有的皮肤病白癜风的谣言之外,还有“娈童案”也是缠绕其一生的黑历史。

而这个事件与其说是谣言,不如说是诬告。

正因如此,贪财的埃德·钱德勒怂恿儿子起诉杰克逊性侵,于是警方开始对无休止的传唤,调查。

调查中,杰克逊甚至被一帮警察围着赤身*的自己拍照、记录,还要用尺子测量*。

难以忍受的他提出和解,花钱了事。

官司持续到05年,杰克逊才打赢。

杰克逊去世后三天,当年的“娈童案”的主角突然站出来承认当年曾撒谎,并向逝者杰克逊道歉。

但是杰克逊已经不在了,他的一生到死都笼罩在“娈童案”的黑暗之中。

我们有些时候单纯的喜欢听信别人所说,觉得别人说出口的或许才是真的。

但是,那都不是真理。

李晨事件,王凤雅事件以及迈克尔杰克逊的灰暗历史,都是某些人仅根据一些表面现象和不确定的“事实”就去主观臆测。

素未谋面,竟也能说出如此的狠话,可见嘴有多毒,人心有多坏啊。

3

这世上多得是,你不知道的事

很多人在没搞清楚状况前,就喜欢先入为主,用自己的三观去衡量别人。

9月16日,是Kimi乔任梁去世两周年纪念。

因抑郁症于家中告别人世,第一时间流传出的消息就是SM窒息死亡。

似乎我们忘记了,他的抑郁症也是因为网络上一些恶毒语言攻击,日积月累的身心疲乏所造成的。

我们往往不知道自己的语言有多可怕,也不知道自己的言语能造成多大影响。

我们习惯于听从舆论的导向去猜测一个人,更甚至用一些准则去标榜他人。

其实每个人、每件事都是复杂多面的,我们需要看到更完整的轮廓。

鲁迅在《小杂感》这样写道:

“楼下一个男人病得要死,那间壁的一家唱着留声机;对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。 河中的船上有女人哭着她死去的母亲。”

因为绝大多数的人都关心自己视线内的东西,所以对别人的判断也来源于部分所见,部分猜测。

当别人遭遇不幸时,我们常将问题归咎于对方个人的因素,而自己遭遇不幸时,我们就将问题归咎于外在因素。

前不久地铁有个男孩被大妈指责不让座,后来一群人上来围着他录视频,谴责他,说他不尊老爱幼。

男孩子委屈得不行,只好向地铁工作人员解释, 他之所以没有让座,是因为是刚做义工回来,实在是太累了。

直到真相浮出水面,众人只好讪讪地散去。

我们愤怒,反感,嘲笑, 往往因为他们主要活在我们的视线之外。

你没有经历过别人的人生,更不知道别人是怎么努力才走到今天的。

所以,永远不要轻易去评价别人。

无论是喜欢、钦佩还是抵触、厌恶, 我们所知道的关于大多数人的事情,都是一小部分。

我们也许会因为自己的浅薄,去喜欢或讨厌一个人。

但我们能做的,就是保持安静,不随便发言。

尼采有句话说得好,不乱评价别人,不轻易对别人下判断,不在人后说闲话。

我们又是谁呢。

就敢这么轻易地评价别人的生活?