(胡柏)

前情提要:

大观大观 | 第一章《小观三式》

大观大观 | 第二章《迷成瘦金》上

大观大观 | 第三章《迷成瘦金》中

大观大观 | 第四章《迷成瘦金》下

(往期,点击文字即可观看)

前文分析过瘦金体的源流后,回到大观通宝【小观式】的钱文比对。

1.

参考大观年最重要的书法资料莫过于《大观圣作之碑》,据说目前尚存六块。

其中可查证的五块分别在,西安碑林,山东泰山、河北平乡县、河北赵县和河南洛阳。

此碑文于大观元年九月十八日由资政殿学士兼侍读郑居中奏请,敕以御笔诏书摹刻于北宋最高文化机构宫学,以及最高学府太学辟雍之前,然后由书学博士抄摹;

大观二年八月二十九日由礼部尚书郑允中遍行天下郡县,敕令于各地方府和学州前摹刻立碑;

此碑内容制定了皇帝对于天下学校学生的基本守则要求,以及触犯制度后的惩罚明细措施;

碑文原件宋徽宗御笔亲拟,碑额由太师蔡京在徽宗授意下书写。

(大观圣作之碑)

2.

历代磨灭之下,现存最完整内容见于赐予醴州州学之碑的拓片。

这一块应该就是西安碑林所藏的那一块。

醴州属于今天陕西乾县礼泉一带,因蕴藏甘甜泉水,得名于北周皇家避暑行宫之醴泉宫。

唐代太宗李世民之昭陵、高宗李治之乾陵、肃宗李亨之建陵均落于此地。

(昭陵)

元代《古今韵会举要》在醴字释义里记载:“唐置乾州,宋改醴州”。

赐予醴州的碑文根据最后书跋可知,其瘦金体碑文是由通直郎书学博士李时雍根据徽宗御笔临摹的;

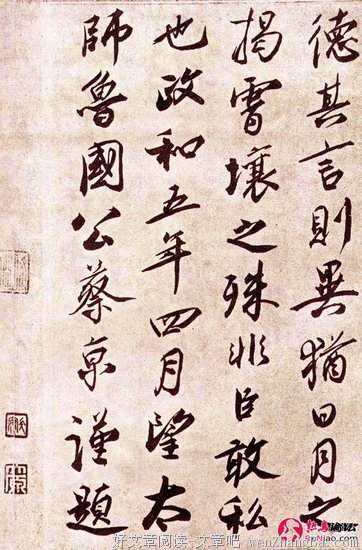

(李时雍版碑文)

摹写是唐宋时期一种存在于大内发布皇帝直接诏令的制度,很有可能起源于唐代时期的双钩蜡本;

皇帝的诏令最早是通过中书省发布诏命,就是前面谈过的两制官制度;

到了徽宗时期,一种全新的发布形式出现了,这就是御笔,御笔完全跳过了中书省以下一系列可以议论诏令的大小官员;

由大内皇帝本人直接专断发布,尤其在大观以后基本是御笔直接书黄。

直白点说就是徽宗本人诏令不再有任何官员讨论的余地,老子只要是直接写了,那就是要执行的东西,碎嘴子一边去!

3.

但是问题也来了。

北宋帝国疆域之大,重要命令是要传达给大小数以千万计部门的,徽宗本人就是再乐衷于一展书法,也是无法写完所有赐予天下御笔的,更何况他还很忙呢?

于是在这个需要下,一群皇上私人的“御用复印机”诞生了。

徽宗创立的书学博士大量填补了这一要求,他们会摹写徽宗独特的标记瘦金体,并以此方式大量书写诏令发布天下。

李时雍摹写的御笔是否有参考呢?

答案是有的,目前藏于日本私人手里的《桃鸠图》、藏于台北故宫博物院的韩干《牧马图》以及藏于北京故宫博物院的《文苑图》上的徽宗御书提供了佐证;

(桃鸠图)

桃鸠图跋为:大观丁亥御笔;牧马图题签:韩干真迹 丁亥御笔;文苑图题签:韩滉文苑图 丁亥御札。

这上面是用干支纪年的,丁亥属于哪一个年号呢?

丁亥,是徽宗即位的第八年,公元1107年,大观元年,可见这三件御笔资料是徽宗大观时期的御笔墨本。

4.

将李时雍摹写的《大观圣作之碑》醴州本拓片中通过摘选,把选出的“大”“观”二字以及三件大观御笔相校对,《大观圣作之碑》中的文字结构以及行笔真实反映出了大观时期徽宗的书法特点;

同时再把《大观圣作之碑》以及更早的墨本资料《崇宁千字文》作平行比对,可以发现瘦金体在大观初期开始发生了阶段性的变化。

瘦金体作为以楷书为基础的字体,最显著的特点就是细劲的笔画加以夸张的起落顿挫。

这些起落顿挫的细节是随着时间变化的,通过对资料的观察,可以看出笔画收笔的顿,长捺最后出峰前的顿,以及横折笔画的转挫处,在大观时期是最为用力明显的。

第一, 长横最后顿笔已经比崇宁时期更为明显,横竖向起笔的出锋都更加尖锐,侧锋感明显,《崇宁千字文》中几乎使用轻侧锋入笔,起笔略钝;

第二, 《大观圣作之碑》文字中的口字类结构的三角形收缩已经非常急促,包括类似口字的“目”字类结构已经较崇宁千字文中变得更加狭窄,左右竖鲜明的向下内收,最后一笔的横更接近于挑笔

第三, “大”字的捺笔明显强于撇笔,捺笔起笔斜直几乎无弧度,撇笔相对于崇宁时期有了舒缓的弧度而不是折起的弧,“甬”字的用部左笔具有竖撇的特征,“用”字的间架比例更向在写一个“月”字,还有“见”字在作为部首时“目”部缩短上提,下面的“儿”部可以拉长,明显异于常书。

这些特点在大观的钱文上清晰地保留下来,在不同的版式中的表现各有异同。

但这些特点所有都在一起集中体现出来的,就是本章所谈的小观式。

(许宁)

如何在小观式中寻觅《大观圣作之碑》的影子,从而证明小观式与瘦金体本体异曲同工,接下来的第六章我们将用实证具体阐明。

未完待续。

支持的粉丝们可以点击一下

品一会得到0.1元的广告分成

多点无效哦!

你说你喜欢风,但是在刮风的时候你却关上了窗户

这就是为什么我会害怕你说你也喜欢钱币

因为你连“品一藏泉”都没有关注...