今天给大家介绍一位年轻画家:鱼山饭宽。他在微博上晒出的画作,有不少朋友一定见过。比如:

他笔下的瓜果小人趣味十足,颇有诗意。画起春日风景,也是清新不做作:

有网友评价他笔下的世界是“一个隐藏于现世的仙界,一个画者梦幻的乐园”(豆瓣@林田)。他在新书《造境记》里呈现的世界,亦如梦如幻,充满童趣和哲意。今天,跟随《造境记》编辑晓镜之笔,走进鱼山这位画家的幻乐园。

1.

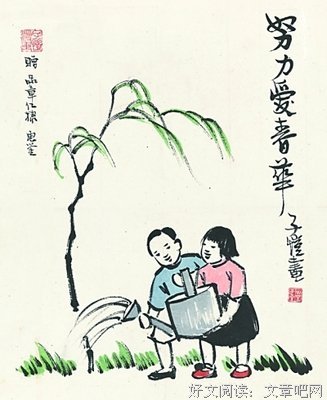

他的画,叫人想起丰子恺,童心童趣,人间情味。但鱼山是他自己,他用年轻的水墨,画着我们向往的生活,仿佛从前的古典世界就在我们身旁。看过他的画的人都说:“好想住进你的画里!”

鱼山的画,虽然不是第一回经人介绍,但还没有哪一本书像《造境记》这样全面完整。这是鱼山迄今为止第一部代表作合辑。其中,“山间”与“字间”是全新画作,未曾出版过,“幻园”与“草间”皆有新作增入。四种不同风格,四个不同面向,合在一起,才能读懂一个独一无二的鱼山。也是头一回,鱼山这样谈创作时的思考,谈看山游园,谈画画的苦乐,谈造园的理想。他想画的、想说的,都在这本书里了。

2.

鱼山是个无意的画家。他志在园林与建筑,画画是他的研习、演练,也是他的遣兴、寄情。他不曾上过美术学院,书法、治印、绘画,都是自学自成的。他并不把这些画看得很高,于是可以放手去画,渐渐地画出一个琳琅满目的世界。

周作人形容《幽梦影》:“既是那样的旧,又是那样的新。”这话放在鱼山的画也恰切的。少有人像他一样把古老的园林、山水、居游生活画得如此清新可亲,也少有人的画作像他的一样既有水墨的古韵,又有贴于生活的乐趣。

鱼山到底是个建筑师。他的画都带着建筑师的底子。宋人郭熙在《林泉高致》中所强调的“可行、可望、可居、可游”,是他所有绘画的标尺。

最初的“幻园”,就是从建筑和园林的视角,从传统绘画中借鉴可游、可居的局部,希望“发现另一种山水”。鱼山早期受明代山水画尤其吴门画派影响较大。吴门画派重视空间排布,开阖有度,结构平稳中有奇变,重视描绘山水、园林中人物的真实活动。这和一个建筑师对人与空间的关怀恰好契合。鱼山的山水小品,笔墨虽是传统的,却使人感到亲切,山石树木的安排都不忘关照到人,这也是他的画总让人想进去游玩一番的缘故吧。

是“幻”系列最初的画作之一。

走在一个将要无尽循环下去的孤境里。

以这幅画来说,

树木仿若凉亭,

洞窝可以作为烹茶的灶台,

石涛的黄山图中有几个半隐于云山的小人,

这幅图是早期所画,

分成上中下三段,

上段和下段非常清楚,但中间隐约断续,

留出想象空间;

把两边的路径画成平行,是想强调,

看似平行的东西,

为了研究园林,鱼山曾辞掉工作,捧着童寯先生的《江南园林志》,按图索骥,独自将江南一带的园林看了个遍,测绘、拍照、记录,揣摩其中的好坏。于是他的画里更多了对古典园林佳构的借鉴,比如苏州留园,就被反复参照。“幻园”不再只是山水、树石的组合,而且加入了围墙、立柱、屋顶、窗洞,甚至基于现代建筑技术的大跨度空间、大尺度悬挑、巨型支撑体或巨大墙洞。这些在地上还无法实现的愿景,他在纸上画出来。“幻园”,不是纯粹想象的产物,而是思想的结果。

苏州留园的测绘手稿

在“幻园”第二个创作阶段,

这幅画是较早期的尝试,

使它们和建筑之间的关系,

也像发生在真实的自然中一样。

每次逛园子,

我都会在外面多徘徊一下,

其实,游园就像和人交往一样,

大部分真的只是围墙,简单借用了云的造型。

事实上,云是流变的,

当人行走在云山中,眼前所见被云断断续续遮蔽,

鱼山痴迷于园林,用他自己的话来说,园林简直包含了一套完整的传统美学。中国园林不像西式植物园那样齐整,也不像日本园艺一样凝练。它是大象无形,假山、树石、亭台楼阁的布置看起来随意,实则如何疏密得宜、曲折有致,如何布置出时间和空间的深度,都大有门道。这些园林中的讲究,鱼山也借用到画中。

这里想探讨的,

是扁平的小画面如何呈现多层次的空间。

实砖墙、镂空墙、曲墙、篱笆墙,横斜交错,间以树,远以河,

布置出不同的空间层次,

每一层人物的活动和身体面向都有变化,

暗示了空间的曲折,

希望借此营造出不尽重深的迷境感。

画家黄宾虹层层积墨的“黑山水”,

白云烟道,似留了很多气穴,这是“实中虚”。

这一方法也常见于园林,

如苏州艺圃的浴鸥小院。

“红”系列中大部分画作,

都在借鉴学习“实中求虚”的方法。

除了取法传统山水画和古典园林,鱼山更希望寻回最初直面自然时,那种朴素但又新鲜活泼的情感。他画中看起来奇崛大胆的景致,大都基于亲身的游历与经验。他总能带着建筑师的视角,看到被人忽略的“古怪景致”。他的画,山石参差多变,笔墨深浅不拘,好似率性写出。山行不易,人物形态也各异,好似听得到画中人的喘气。

“山间”系列很多都是记录我爬山时的经验。

不过这张画里的人不是我,我不敢爬上去。

但徐霞客胆子大,他爬上去过,

他爬得小心翼翼,

下面的人看得也是胆战心惊。

爬苏州天平山那天,独自一人,

偶尔能看见一两个人影。

后来还下起了雨,也没处躲,

就在那下面躲雨。

我也一样,

于是画了这么一个仙侠系列。

见笑。

3.

鱼山画画,没有真正的师承,但他时时都在吸收,踏遍的园林,行过的山路,致密的勘探,认真的笔记,生活过的生活,都是他的画的基底。所以他的画生机勃勃。

在他的画中,总有几个小人儿。起初画这些人物是为了助他丈量空间。他斤斤计较于它们与山石树木的相互关照,与花草鱼虫的彼此呼应,与字形笔画的姿态关联。

但画画自身的乐趣终于使他放开笔墨,看到的,想到的,都自由自在地画了出来。那些画中人也像是有了自己的生命,生活在他构筑的一出出幻境之中。从这些小人儿的出发,万事万物似乎有了新的观看角度:花草器物,何妨当成一个缩小的山水园林世界?于是,鱼山在瓶罐上打开门窗,在花草间架出亭榭,小人们在其间嬉戏打闹、读书吃喝、洗浴晾衣、发呆恋爱,种种人间日常,仿佛片刻欢娱,又似天长地久。昆虫、鱼鸟、瓜果、落叶……乃至风云雨雪,在日复一日的小心搬运下,悉数进到鱼山的画里。看过鱼山画作的人,都感叹他的脑洞怎么会这么大,怎么能画得这么有趣。有趣与有趣也不同,鱼山的有趣或许就是因为他始终温柔地在和自然万物对话。

常有人问我,

起初鱼山是要造一个园,结果却造出许多的梦。那是庄周的梦,陶潜的梦,张岱的梦,沈复的梦,张潮的梦……也是我们今天的梦。在梦里面,我们可以来回穿梭在古人和今人日常生活的故事场景里。鱼山说:

“很多人以为传统都是古老的,园林、山水画是古老的,其实它们也可以很年轻。人和自然的关系,难道不是从人类诞生就已存在,在我们死后百年千年仍会延续的关系吗?大自然永远是充满生机活力的。我希望自己的画,无古无今,不受限于时间。重要的不是时间的区隔,重要的是如何发现并得到真趣。”

这就是鱼山的世界。

4.

有人说,鱼山的画是充满诗意的幻乐园。在鱼山看来,这诗意不过是生活里的日常。

张潮在《幽梦影》里说:“春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声,白昼听棋声,月下听箫声,山中听松声,水际听欸乃声,方不虚此生耳。”这些并没有什么大不了,只是日常的景,但张潮觉得这样就不虚此生了。

鱼山也是这样的人。辞职后很长一段时间,他没有别的收入,学齐白石制印卖印为生,蜗居在北京西城一个狭小的阁楼。即使在最困顿寂寥的时候,也可以安心躲藏在画纸后面,经营这份人间闲趣。

他说:“人总有太多要苦苦追求的东西,也未必事事如愿。大不了就做个无用的人,怀拥山石花木,听虫鸟幽鸣,与天地万物为师友,不也是快乐的吗?这是我曾试想过的最无用无为的人生结局,似乎也不坏。”

未见鱼山之前,以为他是画中的白衣先生,但实际上,他面容严肃,平头,戴着黑边眼镜,不苟言笑。他说:“我是把所有欢喜都放进画里了。”

鱼山饭宽(曾仁臻)

【新书推荐】

造境记

鱼山 著

签名本已上架

书内含藏书票一张

即可购买

点击“阅读原文”也可购买