《想做熊的孩子》是一部由贾尼克·哈斯楚执导,西瑟·巴比特·科努德森 / 利斯贝特·达尔 / Malene Vilstrup主演的一部剧情 / 动画类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《想做熊的孩子》观后感(一):小熊自由了!

在电影频道看的这部片子,好干净的画面啊,一下子就被吸引了,有点像版画的感觉。那么纯洁的白色,小熊趴着窗子望着的那片纯白,我也跟着向往。

小熊为了成为熊经受了艰难的考验,我们是否早已忘了坚持自己的梦想?

看前面的时候心里感到很紧,可是最后小熊还是自由了,又变成了那么可爱的北极熊。翻两个轻巧的跟头。

我在想,下辈子若有选择一定不会再做人了呢!做一只猪也好。嘻嘻!

《想做熊的孩子》观后感(二):是我

之前看到影评有说环保和人文的,都很有道理。毕竟从导演的角度出发,熊妈妈的感情是伟大的。要是从人类的角度出发,刚生下的孩子被人抱走,父母辛辛苦苦等到孩子长大才能找回了孩子,这可不是《亲爱的》吗?人类父母的感情,和熊妈妈对小熊的感情,不是同样伟大的吗?

最无辜的就是小熊,可小熊不会觉得自己无辜。小熊被熊妈妈抚养长大,他在广阔的冰天雪地里学习如何成为一只熊,他依赖熊妈妈,他依赖山神的信仰。如果把小熊放在原来的环境里,小熊是否也会坚决地成为一个人类呢?我想答案应该是会吧。可世界上不存在那么多如果,也不存在那么多比较。并不是因为人类站在食物链的顶端,所以我想变成人类,也并不是因为北极熊的强壮与美丽,我想成为熊,而是在我的意识里,我就是一只熊。一切都是变幻的,重要的只有你的心意与抉择。山神多机智啊,他给你一个改变的机会,让你在这个机会面前明白自己的心意有多坚决。如果小熊像那时候学习乌鸦一样迫切地想要飞,山神是否依然会给他一个尝试的机会呢?那又是什么让小熊不顾一切呢?是小熊听到妈妈在天上对他说的话吗?都有吧,重要吗?我已经是一只熊了,从前我是一只熊,现在我是一只熊,我感到像从前一样的安定与快乐,这是我存在的意义。

南极真美啊,有山神,有穿梭在洞穴里的鲸鱼,有变化莫测的极光。生灵的心意真是渺小啊,也难怪会有这么多人总是在作品里反反复复表达着对人类狗苟蝇营的不屑。如果真的有静静看着世间一切的神,应该会是一种更高维度存在吧。

夜晚的时候也好美啊,周围没有一丝声音,小熊和妈妈躺在昏暗空旷的星光下,做着全世界都能听到的梦。

这是个励志动画片。。。

不论是人是熊,重要的是,你能勇敢地去努力成为你心底想要成为的样子。或许你和小熊一样,你没有熊的外表但却有一颗熊的心。冷风的肆虐和海水的冰冷,都无法阻挡小熊通过重重考验,在冰天雪地的恶劣环境下生存下来,并且找到自己的同类快乐相处。这是一个漫长而艰辛的过程,但总好过后半生在纠结中度过~

有人希望自己变成美女,而有人希望自己从男变成女,有人希望自己成为大款,有人渴望找到一个人天长地久白头偕老。。。

借用片中冷风的话:我们愿意帮助那些敢于尝试的人——那么,别放弃~或许你真的只是一步之遥了,你需要的只是那么一点点勇气~

《想做熊的孩子》观后感(四):桃李不言,下自成蹊

春节假期刚过的返京列车上,我踡在靠窗的坐椅上,在暖融融的阳光下看完这部温情的片子时,已经哭到周围的人都惊讶的看着我。我承认我很感性,并且泪点很低,但我使终相信,“眼愈多流泪而愈见清明,心因饱经忧患而愈加温厚”,越是真挚纯洁的人,越容易被感动。

粗犷勾勒的线条,简单无奇的情节,淡淡的,简简单单的为世人勾画出一片心灵的圣地。清新,温暖,动人,唯美。当母熊被刺死倒在皑皑的白雪上时,苍茫的白色中流淌着鲜红的血,那么刺眼,穿透每双清澈透明的眼睛直刺入心底,把心一片一片的撕碎。

经典的东西一定是简单的,童话的美好中寓意依旧深远。让我感动的是没有界限而又无处不在的爱,是那种最原始的对天地神灵的敬畏,甚至那知不会着陆的笨乌鸦,其实我又何尝不是一只不会着陆的搞笑乌鸦,一但起飞就无法停下,只能拼命往前飞,以至于忘了当初起飞是为了追寻什么。

感谢圣马可儿童合唱团,当小熊变成一只真正的熊走向远方时,那清澈的声音响起,有种直入人心的力量,深深的撼动着拷问着我的灵魂。

一个好电影,犹如经历了一次心灵的涤荡,那一片洁白已经深深留驻于心里。

《想做熊的孩子》观后感(五):想做自己的孩子

在找电影的时候选了“温情”这一个分类,看到了熟悉的画面—豆瓣fm里听到过无数遍的专辑封面,虽然标了红心,但因为觉得歌隐隐的有些恐怖总会下一曲,终于因为睡到傍晚的午觉而产生的无聊点开了。因为被分在了“温情”里,因此心境一直都是轻松的,以为是像莫格利之类的狼孩电影一样,动物帮人类养了一个孩子,又送回给他们的故事。

然而因为起初心境的愉悦,最后的悲哀也更加深刻。这不是我想象的温情故事,是一个血肉模糊找自己的故事。

整个电影的画面非常简单,用线条粗粝地勾勒出北极狂野的景象,鲜明色块的拼接,画面美得十分有冲击力。白色浮冰上是一对北极熊夫妇,享受过短暂欢乐之后被狼群追赶,可能也是因为如此母熊刚刚诞下的小熊夭折了,画面的另一边是荒野中简朴但温暖的一间小木屋,一位妈妈给孩子唱着摇篮曲,等待丈夫劳作回家。丈夫归来,因纽特人一边防备着野生的邻居,一边崇拜着熊的力量,给孩子取名为“小熊”。而有时候名字即命运。

失去孩子的母熊几乎丧失了生活的热情,公熊无能为力夺来了人类的孩子,母熊在乌鸦的劝导下接受了这个孩子,而人类夫妇痛失孩子,不断寻找。此时出现第一个分歧,山神。妈妈建议爸爸向山神求助,而爸爸认为这是传统而已,并不会有实质的作用。熊夫妇这边,抚养孩子的任务完全落在了母熊的肩上,熊爸爸再也没有出现过,而是呆在浮冰上。也是从这里开始,我想电影想要表现的远比环境保护要多的多。

熊孩子跟着熊妈妈茁壮成长,直到人类爸爸杀死了熊妈妈,而孩子被爸爸带回了家中。孩子与熊和乌鸦的对话在人类听来只是野蛮无意义的嘶吼,不认识火的孩子根本无法融入人类生活。为了让孩子熟悉人类社会的父母带着孩子回到了城市,此时我才知道他们是生活在现代社会的,城市里的居民用惊异的眼光迎接孩子和他的父母,告诉他们应该回到现代生活,放弃古老的狩猎。这对夫妇何尝不是他们眼里的“熊”?

受到捕熊游戏刺激的熊孩子想起熊妈妈灵魂的启示跑向山神所在的深山中,在这里我真的快要吓尿了,跟灵异故事不同,此类精怪故事总能使我回想起儿时听来的故事,感受彼时的恐惧,当山神不断变幻亦正亦邪不带有任何温情而展现出掌控一切的力量时,熊孩子接受了挑战并“天助自助者”的完成了挑战。找到了儿时的伙伴变成了一只真正的熊。而赶来的人类爸爸刺伤了儿子,儿子化回了原形。即便如此,孩子回家后并没有被父亲的威严和母亲的温柔感化变成一个真正的人类孩子,母亲做出了非常伟大的决定,她说服了有过这个想法的人类爸爸,让孩子自己选择了成为谁。

很多人看到熊妈妈被刺死的时候哭了,最让我难过的却是在这里,熊孩子看着前来寻找自己的伙伴,又回头看着父母,踌躇犹豫,直到看见在门口的父母关上了木屋的门,他终于跳入海中,幻化为真的熊,和小伙伴一起开始了熊的人生。

从进化的角度来说,显然是鱼最为低端,然后是熊→生活在荒野中人类→城市人类,每个人都选择了自己想做的角色,这些角色可能互相不理解,而在自然的怀抱中,没有孰轻孰重,彼此平等,人类没有比熊更高端。就像妈妈给了孩子充分的尊重和理解,忍住巨大的痛苦,孩子选择了他成长的方式,而不是出生的方式,呼应了他“小熊”的名字。变化永远伴着阵痛,撕裂从前的自己永远也伴随着流血和哀嚎。

我想电影要说的不仅是简单的环境保护,从保留了原始生活习惯的因纽特人入手,探讨人类在自然中角色的定位,动物两性的差异。我想电影是借鉴了因纽特神话的,乌鸦是个智慧的预言者的形象,是动物和人类之间的媒介,山神是自然崇拜的表现,是人和动物共同敬畏的存在。做自己值得赞扬,只是看完电影后母亲的失落和人类的渺小感,配上原始苍凉的吟唱让我更加难以入眠。

《想做熊的孩子》观后感(六):请学着好好爱

小熊冲出来,奔跑在白色的冰天雪地里。然而他却迟疑的回头,一边是他不熟悉不喜欢的生活但那两个人似乎很爱他,一边是自己一直渴望的熊的世界。

乌鸦飞过来说:你还在在期待什么。

于是小熊变身成真正的熊和那头可爱的母熊渐行渐远远。

老实说我并不喜欢这个结局,可我反问自己,那你到底希望结局是怎样的呢。我却支支吾吾说不出个所以然来。是让小熊和亲生父母相亲相爱的生活在一起?还是让小熊变成熊回到那个他已经熟悉的冰天雪地里?又或者两者都不是?

当那对看起来苍老许多的夫妻隐藏着巨大的难过与不舍忍痛割爱的放小熊回去,就在小熊迟疑回头的那瞬间,我看到埋在小熊爸爸胸口哭泣的小熊妈妈时突然就流出眼泪。是怎样的爱他们才舍得放开他。

影片一开始便是空灵的音乐声,然后是水墨画风格的一片冰天雪地。乌鸦,海豹, 企鹅,北极熊,冰川,海水。故事发生在温度低达零下70度的北极。

一对北极熊为躲避狼群而使未出生的熊宝宝胎死腹中,熊妈妈自责,难过,开始变的忧郁。

而与此同时,远处小木屋里一对猎人夫妻刚巧也诞下一个小宝宝,猎人说:他是在熊的吼叫声中诞生的,就叫他小熊吧。

看到这里时我便猜想到这个叫做小熊的孩子日后肯定会和这对刚刚失去熊宝宝的北极熊有着千丝万缕的联系。果不其然,公熊为了令母熊不在抑郁难过竟跑进人类的屋子里偷走了这个孩子。

小熊妈妈开始为失去孩子而日渐憔悴,每晚搂着自己的臂膀想念自己的孩子暗自哭泣。小熊爸爸不再盯着其他的猎物从此只猎取熊。

而小熊在和母熊生活中渐渐学会了讲熊的语言,学会了熊的本领,比如捕鱼,游泳。甚至在被拜访的另一只母熊的女儿取笑时自信的说自己是一头熊。

最后猎人找到了母熊并用箭刺死了他,然后带回了他们的儿子。但是小熊早已不是普通的人类的孩子,他不懂人的语言,不适应城市生活,他决绝的认为自己是一头熊。

最后他通过了山神的考验:游过海峡,与狂风搏斗,爬上神山。他获得了勇气,坚韧的毅力,和忍受孤独的心。

他终于如愿变成了熊,然而却被自己亲生父亲用箭刺伤时变回人形。他开始竭斯底里,疯了一样的想跑回他熟悉的山里。为防止他跑掉父母给他扣上脚链,他就窝在角落里慢慢变的憔悴。

不忍看孩子继续憔悴下去的父母终于决定放他走,若那是他真正想要的。于是小熊冲出屋子,回到了他所熟悉的熊的世界里。

看完之后去看关于这部电影的影评发现,原来绝大数的人喜欢这个结局。影评里不断提到人与自然的关系,环保的问题。

当然,我不知道影片里的音乐 是圣马可童声合唱团演唱的,不清楚影片里所携带的关于环保和人文绿色的观念,不清楚只有爱斯基摩人才能生活在北极,不清楚北极熊只能游至海底深处50米而全球变暖的趋势已使一些北极熊溺死。

人与自然几千年所存的问题都在,就像宫崎骏的《幽灵公主》一样,《想做熊的孩子》同样也在告诫人类不要过分的去捕杀动物,砍伐树木,破坏生态平衡。

但我得说,电影里我被感动更多的是爱。

母熊在发现出生的孩子早已死在腹中时难过的趴在冰川上嘶吼,

女人在发现孩子被公熊抢走后跪在雪地里哭喊着。

母熊开始为失去孩子感到难过,食不知味。

女人开始为失去孩子痛苦不堪,夜不能寐。

这是身为女性身为母亲对失去孩子时的痛苦自责,不管是动物还是人类,这种情感都一样。

母熊开始抚养小熊,因为人类怕冷的特质母熊为他找来可以御寒的皮衣。

母熊教小熊走路,教给小熊要想填饱肚子得学会自己捕来食物。

甚至在另一只母熊拜访时告诫他该把小熊还给人类时,这只可爱的胖母熊说,自己知道但是却已经舍不得。

当猎人也就是小熊的父亲发现他们的洞穴时,她嗅出了属于人类的气息。然后他警告小熊不要出去,我不知道她是不是担心猎人抢走小熊又或者是单纯的为保护小熊,但我想前者的可能性大些,她已经割舍不掉小熊并还给他的人类爸爸。

有时候母爱也会是这样的自私,是的,没错,自私。

虽然我们总是听人提到,母爱无私。但有时母爱是自私,自私的把孩子留在自己的身旁,自私的为孩子摒除一切障碍,自私的为孩子铺好一切路并希望孩子按自己的期望成长。这些其实都是自私的,就好似前不久我看到网上疯狂转载的一组图,其中有一张父母那剪刀剪掉孩子翅膀的一张图,旁白写着:当初剪下我的翅膀,如今却要我飞翔。 有时父母看似为孩子考虑好一切却不知也在害着孩子。

扯的有些远了,继续说影片,当看到白色的雪地里那一片惊艳的血红色时我心里有些隐隐的担忧与难过,陪伴自己长大的熊妈妈为了保护自己死去,而小熊似乎也注定不会和自己的亲生父母长久的生活在一起。

想到那个在深夜里暗自哭泣的身影我开始担心当她看到自己的孩子早已不属于人类时她该怎样的伤心。

果然,最后他看到被绑上脚链的小熊,自己心心念念的孩子粗鲁的像野人一样,无奈的望向窗外的那双渴求的眼神时她终于下决心了。

她对孩子父亲说:放他走吧,如果那里是他想要的就放他去吧。

即便自己如何不舍,如何痛苦却依旧隐忍的依偎在丈夫的怀里看着自己的孩子远去,放他自由,也许是自己能给他的最好的爱吧。

或许小熊也是有点喜欢自己的父母的,毕竟一脉相承。否则又怎会在他奔跑离开的时候回头呢,当看到那紧闭的门,听到盘旋在透顶的乌鸦说:还在期待什么呢。这个时候,小熊会不会有一点难过呢,是啊,到底在期待什么呢。难道那间屋子里的炉火和父母的爱真的抵挡不住冰天雪地里的那份熟悉。

但是,门已经关了,又能期待些什么呢,只能毫无退路,去追求自己所渴望的熊的生活。

坐在电脑前哭泣的我突然明白了小熊父母深沉的爱和小熊那一份不舍。

有些东西只有在你失去时你才会明白他的重要性。但是,失去会令你痛苦不堪。

所以,请试着珍惜自己所拥有的一切。请努力好好的去爱着自己所爱的人。

不要考虑会遇到什么样的困难,不要考虑会因此付出什么样的代价。当你想爱的时候,那就好好去爱。

因为,爱,会替你解决一切。

《想做熊的孩子》观后感(七):《想做熊的孩子》和《熊兄弟》

有两部和熊有关的动画电影,题材都来自爱斯基摩人的一个人变成熊的神话传说,情节类似,都宣扬了环保和爱动物的主题,上演时间上一前一后,一部出自法国,一部出自美国迪斯尼。姑且认为它们可以彼此参照。

一,

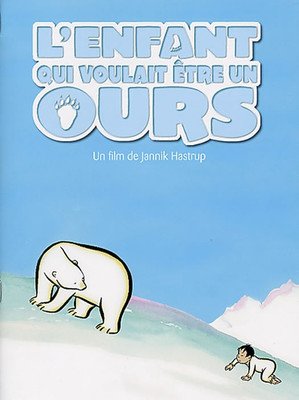

《想做熊的孩子》L’ENFANT QUI VOULAIT ETRE UN OURS,2000年,法国。

剧情:一对北极熊失去了孩子,母熊伤心欲绝,公熊闯进爱斯基摩人家里抢来人类的新生儿——一个叫小熊的孩子扶养。小熊渐渐长大,他说熊的语言,认为自己是熊,依恋着自己的熊妈妈。然而他的人类父母从未放弃寻找:生身父亲杀死了母熊,把他带回家。可是小熊无法融入人类社会,他悄悄离家,找到山神,请求神把他变成真的熊。山神给他三个考验:要他像熊那样游过海峡、与狂风搏斗、爬上神山,他毫不犹豫地冒着生命危险去做了,终于变成了熊。他开心地跳啊,叫啊……然而这时他的父亲误伤了他,使他受伤又变回人形。这回,他父母把他锁在家里不让他逃走,可他一天天地憔悴下去,眼看就会死去。他父母终于明白,这孩子确实不属于人类了。已经两鬓斑白的夫妻俩打开锁链,目送儿子远去,他走着,又变成了一头北极熊……

一个周末下午,我蜷在沙发上看,居然泪流满面。这个叫小熊的人类孩子义无反顾地要做一只熊,他所经历的一切都荒谬而孤独。他的父母从熊叼走他那天开始就过着痛苦的生活,而他为失去熊妈妈和自己的熊的身份而痛苦:他们不能理解彼此的痛苦。在这里,我的传统观念被颠覆了:身而为人就一定要做人吗?人可以不爱自己的生身父母吗?那个空旷寒冷的世界对他的吸引力可以比温暖的炉火还大吗?这个故事到底想说明什么?

是,我不能理解想成为一只熊的执着,这个离我的人生体验甚远。然而小熊还是感动到我,因为他执着地追求一个不可能的自我,并在童话故事里实现了。

影片的水墨画特点让人过目不忘。疏疏几笔,就像中国的写意画,勾勒出北极空旷又神秘的景色。人物的轮廓,都似粗毛笔勾勒而出,这种粗犷质感与主题很匹配。流畅的水墨笔触和原始风格的音乐充满“原动力”,配合极好。这是一部著名的唯美主义作品。

有影评指出:“本片不仅将音乐与艺术作了最纯粹的结合,同时也衍生出对生命与环保的人文关怀,完美地将单纯的卡通片变成了感人且充满诗意的电影。”我也是这么觉得,姑且抄来。

二,

另一部叫做《熊兄弟》(Brother Bear),2003年,迪斯尼,第76届奥斯卡最佳动画片提名。

剧情:主人公肯耐原本是个年轻猎人,立志要杀掉所有的熊为猎熊时去世的哥哥报仇。就在肯耐杀掉了那只夺走哥哥生命的熊时,大地精灵决定把他的灵魂和刚死去的熊来个对调,迫使他以熊的身份开始另一种生活。他的二哥以为变成熊的肯耐,正是杀死肯耐的那只熊,苦苦追杀(这一家子都偏执得很)。在寻找解咒之光并被自己的二哥不断追杀的旅途中,肯耐遇到了小熊寇达,这个孤苦伶仃的小东西并不知道自己的妈妈是肯耐所杀,一下就粘上了肯耐,在不断磨合的过程中,肯耐与寇达之间产生了一种超越亲兄弟的感情,而肯耐终于意识到自己所犯的错误……最后,当大地之神准备给他换回人类的身体时,他望着需要自己照顾的小“兄弟”寇达,决定了继续当熊。他二哥在一边笑盈盈地看着。故事在美好的气氛中结束。

首先可以肯定,两部都是好的作品,但前者独一无二,后者友朋众多。迪斯尼多年卖座经验,至此已经形成模式:相对固定的画风,可爱型的动漫音乐,一定在场的搞笑人物(本片中是一对很笨拙的驯鹿兄弟,大角老是挂在一起,永远在争吵但彼此相爱),还有典型的美式温馨大团圆结局。它实在太“典型”了,所以当年的奥斯卡最佳动画片,颁给了奇特的《美丽城三姊妹》。

三,

虽然两部动画都有人变熊的匪夷所思的结局,但给我带来的感受却大大不一样。前一部令我傻乎乎一个人哭,后一部呢,电影当然想感动到我,但感动是在“那一边”的——观众难道真的能为主人公愿意做熊而感动吗?

——为什么肯耐也要做熊?他就像扔掉一件旧棉袄一样扔掉自己的人类身份,就因为他对小寇达有了兄弟之情?可是他有被熊杀死的哥哥,还有一个仍然活着、继续猎熊的二哥,人类的兄弟就不是兄弟?养着小寇达当宠物也可以的嘛……当然,本片假设,观众并不怀疑,看到肯耐和寇达相拥,成就了人与自然合而为一的动人景象,观众一感动,思考就到此为止罗。

大团圆的结局确实讨人喜欢,“从此肯耐成了一只自由自在的熊,和他的小熊弟弟寇达过着幸福的生活”,但观众更喜欢的是合理的大团圆。

《想做熊的孩子》不是悲剧结局,不过目送小熊远去时,他父母悲伤的目光,在北风中飘扬的斑白头发,却是让人感伤的。《熊兄弟》里面肯耐的二哥,看到自己的兄弟要变熊,那么开心、那么理解,明显不够符合人类心理。

我并不认为,“把有价值的东西撕毁给人看”就一定比大团圆结局来得高明,然而,在有价值的东西就要被撕毁的时候,忽然考虑到不能打击我们脆弱的神经了,生硬地转身,向大团圆结局进发,爬也要爬过去,这可就……生硬的大团圆结局,好似我减肥时候硬塞给我的一大碗白饭。

迪斯尼常常硬塞给观众“大白饭”,大概觉得动画片一定要欢天喜地的,小朋友要开开心心走进电影院,吃着爆米花开开心心地看,然后开开心心出门去。如果童话向悲剧走得近了,一定要拉回来。

到了迪斯尼的动画片里,小人鱼成了王子的挚爱,两人一起战胜了邪恶的海巫婆, “从此过着快乐的生活”;人猿泰山和现代社会有冲突?不要紧,泰山带着他的新娘和新娘的博物学家爸爸,三个人回到丛林去做快乐原始人,一边荡着藤子一边尖叫;花木兰是个美女,怎么可以没有男朋友呢?所以她不但有了皇帝的拥抱,还有帅帅的男朋友(事业爱情双丰收)!人想变成熊,本来需要重大的理由,可是因为“小熊弟弟需要照顾”,就还是做熊吧。小熊寇达面对现在的熊哥哥、以前的杀母仇人,心里有没有阴影呢?——当然没有,这还用说吗?!

美国人总认为小孩子和我们其他人类不一样:小孩子要“开开心心”地长大,全然不需要学习世界的真相,活在乌托邦里就可以了。在施瓦辛格的《第六日》中,家里小狗死了,施就要求某机构给他克隆一只狗,他理所当然地认为,小孩不该面对生死,太残酷了。

——为了孩子不哭,不妨给她克隆一个生命。美国佬的逻辑就是这么简单!!

要把现实降低到所谓“儿童能理解和接受”的程度,对我们这些大人来说就乏味了,更何况这个程度的东西往往是超现实、非人类的——换句话说,为了迎合美好的结局而扭曲人性。

这就像为了不饿死而把肚子吃爆掉。

不要太轻视孩子,以为他们不能理解。孩子在妈妈肚子里面从单细胞到哺乳动物,已经走过了地球进化史的大部分时光,承载了无数的生命记忆。出生以后,却不过短短数百年。我们真的可以轻视孩子的理解力吗?

我们再来谈谈童话。童话不是假定拿来哄小孩子的。童话和神话很难分解,比史诗还要源远流长。它是生活的提炼,也许是最好的那一部分。“最好的”,不意味着没有感伤,没有生老病死怨憎会爱别离的真相。

孩子对世界之残酷的容忍度其实很高。好的童话其实很残忍。所以4岁的景昭听完了《白雪公主》、《灰姑娘》的故事后,问家里打扫的阿姨:“你妈妈死了没有?”

——听着这样的童话而长大,她一定会有健全的心面对世界。

在《狮子王》之后,迪斯尼不再有令人感动的动画片,连高科技都挽救不了。

假如,迪斯尼动画片变得越来越像克隆小猫,连米老鼠都会因缺乏生命力而死去喔。

《想做熊的孩子》观后感(八):制作精良的神话故事片

初看片名误以为是关于人类与动物和谐共处的老套情节,其实主题在于信仰而不是于人与自然的关系。

从画面和音乐的制作上看这部动画的可看性还是非常高的。简单流畅的线条和淡雅的水彩色勾勒出生动的极地画面和人物形象。配乐感染力也很强,跟画面非常搭;其中的女声吟唱动听之外带有一种仿佛在诉说某个古老故事的神秘魅力(《凯尔经的秘密》的配乐也有这种吸引力)。

故事本身一开始让我很不解。情节缺乏逻辑,边看边纳闷不知道这个故事到底要表达什么,感觉很像是民间故事不像是现代编剧写的。看完一查,果然是源自爱斯基摩人的传说。跟所有的民间传说一样,这个熊孩子的故事不例外地缺乏基本逻辑。可能是因为通常带着老一辈对后世的教育或宣传目的,民间故事往往都不择手段地胡编乱造。

看到熊孩子不知死活接受山神的考验又脑残地坚持自己是熊我以为这一切都是因为他被熊叼到冰天雪地里的时候脑子被冻坏特了。还有那个山神,抛出了三个考验又让动物们帮他通过了,作弊嘛!难道这是要说明只要怀抱勇气坚持信念就可以实现梦想吗?!

直到后来我才意识到我错了。神话是不能用逻辑来解释的,我竟然习惯性地拿无神论者的思维来理解它不把神话当神话==!从神话和宗教的角度来看,一切就变得很合理了。信念给人勇气,勇敢的信仰者会得到神的一臂之力。所以做人要有信念,有勇气,有信仰。达到这三点,就算你想做熊都是可以的!

《想做熊的孩子》观后感(九):想做熊的孩子

2016-12-28 10:34

好可爱的丹麦/法国动画电影。该片荣获2003年柏林国际电影节最佳影片奖。

白熊夫妇遭到狼群袭击,怀孕母熊失去宝宝。为了让妻子尽快从痛苦中解脱出来,公熊冒险抢走人类孩子。终于有一天,人类爸爸杀死了熊妈妈,将被熊带大的儿子接回到了人类社会。

看的时候两度落泪,影片画风清新唯美,水墨线条充满诗意,熊妈妈慈眉善目,勇敢善良。影片音乐悦耳动听,沁人心脾,最后看着男孩跃入水中一点一点变成大熊,既伤感又幸福。

片中孩子和熊妈妈的配音真是可爱温馨,充满温情,即便是完全听不懂的语言都觉得格外温暖。这个源自古老的爱斯基摩传说的童话,让人心碎又心痛。人类再不思考如何与自然相处,最后终将被大自然剥夺一切。

《想做熊的孩子》观后感(十):最后,做一头熊

没有买到DVD,只是在CCTV6看过一遍。

的确,整部电影是完全干净唯美的,甚至人物对白都很少。

所见只是冷的色温,所听的是凛冽的音乐。影片中的动画制作简单流畅,色彩柔和,单纯的水墨线条和极富原始风情的电影配乐,向观众展示出北极的壮丽景色,更烘托出大自然的神秘力量。

也不乏激情。

当熊妈妈被孩子的父亲击中,血开始漫延时,那片红雪是让人无法忘怀的。如果有人认为自己能猜出这种几近俗套的剧情,那么只有这样的视觉差异,才能让你真的为之一振。

影片不复杂,但的确蕴含着对生命和自然的人文关怀。

小熊的亲生父母本来没有错,他们的孩子被公熊带走,他们的努力和反击是理所当然的。可是这种反击却由于不能交流而造成了恶果。

人类的哲学是,你不爱我,我就恨你。

所以小熊亲生父亲杀了熊妈妈,把小熊带回家,这并不是事情解决的方案,这只是一种暂时的妥协,而这种妥协中,自然(即熊妈妈一方)不是处于劣势地位。如果有什么东西是深入骨髓的,它迟早会发作。

小熊如果觉得自己是熊,或者他本质上构成了熊(他最后通过了山神的三重考验),那谁也不能把他留在人类的世界中。

所以到最后,他的父母决定把他放回自然,其实是成全了自然,是对一些本质的尊重。

其实我倒很觉得这可以当成反映叛逆期少年的动画,它表达了大多数这时期的少年的想法。

不管自己天生的还是后成的,如果你觉得自己是熊,那就证明一下。

最后,做一头熊。