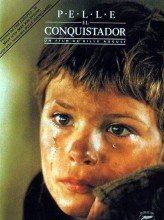

《征服者佩尔》是一部由比利·奥古斯特执导,贝利·赫维内加拉德 / 马克斯·冯·叙多夫 / 埃里克·帕斯卡主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《征服者佩尔》影评(一):征服者佩尔:底层生活的宣叙调,勇者征程的咏叹调

背井离乡,随着父亲在丹麦的农场里努力地讨生活,可是即使付出了全部的努力,也还是无法改变穷苦的命运。过上有尊严的生活对于佩尔和老拉斯来说就是一件奢侈的事情。

农场里的其他工人也都透着凄凉,这种凄凉并不只是生活的艰难,更是看不到出路的绝望和精神上的奴役。瑞典女工和富家子艰难的相爱,最终落得孩子死去还要被警察抓走顶罪的下场;富家子难逃自己内心的罪恶,带着愧疚在大浪中死去;那个拉着手风琴,满怀希望,要带着佩尔扬帆起航去征服世界的艾瑞克,最后却被巨石砸中变成了痴呆;而善良的小伙伴路德,忍受着各种嘲笑和欺凌,最终逃离了这个压抑的村子;疲惫的父亲在经历感情的痛苦之后在马厩里被酒精麻醉……所有的丑陋和悲惨都看在佩尔的眼里,记录在佩尔成长的回忆里。

当然生活也并非彻底的灰暗,生日那天父亲送给佩尔的小刀,亲手种下故乡的野草莓,艾瑞克给佩尔描述的海洋彼岸的世界,还有在集市的马戏团上看到扮演小丑的路德,这些爱和希望支撑着佩尔,也温暖了所有的观众。

越是穷困潦倒的日子,越是需要希望来为继。“我要乘着大船跨越整个大洋,去美国,去中国,然后是澳大利亚、西班牙……”艾瑞克已经不知不觉在佩尔的心里种下了追求自由征服世界的种子。

农场主夫人最终决定要让佩尔做工头的助理,这在老拉斯眼里是多么高兴的事情。生活极其艰难的时候,人总是要依靠希望生存下去,但生活稍有改善,人往往难以取舍,信念动摇。温水煮青蛙,能够在温水里选择放弃短暂的舒适,才能成为生活的勇者。

“春天来了,艾瑞克,当春天来的时候,你就自由了,我们就可以离开这个鬼地方出去征服世界了。”

农场被一片白雪覆盖,远方是化冰的海洋,身后是年迈老去的父亲,佩尔开启了新的航程,踏上征服者之路。

(北京电影节第二场,4月20日西单大悦城,《征服者佩尔》。影片结束,起立鼓掌致敬,这个冰冷的世界怎么能拍出如此温暖的电影?)

《征服者佩尔》影评(二):To be a conqueror

非常幸运的看了这部对于我来说可有可无的电影,所谓的大屏幕环绕音比起在家中以合适着装姿态对电影的理解和感受并没有多多少,而你要到的影厅舒适度也完全不能与影院坐标周遭所抗衡,有时还总会莫名其妙增加许多额外消费来犒劳自己的这次“消遣”,更别说路上所消耗的时间,但是,一切都发生了改变,就在我遇到了库布里克的一瞬间。

小时候觉得《梦里花落知多少》才是人生,长大了一点觉得《蜗居》就是现实,可是《征服者佩尔》在我27岁20天的时候告诉我什么是命运。没有废话没有废点,没有好人没有坏人,一个小镇里生死已经不足挂齿,凑热闹才是正经事,谁传播流言蜚语和谁做朋友,谁张牙舞爪与谁就地正法,哪里可以谈论什么诗与远方,梦想与爱情。

佩尔是征服者,夫人是征服者,路德也是征服者,只要迈出生活的脚步,就可以成为一碗鸡汤,向前看,为自己,向后看,豁出去,步子太大别怕扯着蛋,总有人要拨开一小块迷雾融化白雪,看看中国的地底下是否拴着锚,总之,要离开。

电影结束之后库布里克已经关门了,我多想下次不要在看着手表以免错过下一档事情来在绿色的格子前不做停留,在红色的留言本上飞快落笔,但是匆忙却不掩这种LOVE&PEACE突然降临在我沮丧已久的心儿上所绽开的花朵儿,他们正跟随者佩尔去找寻未知的世界,对。

《征服者佩尔》影评(三):【213】《征服者佩尔》——鲸鱼推荐872部好电影

就这样慢慢长大

《征服者佩尔》 Pelle erövraren 年代:1987年 / 国家:丹麦、瑞典 / 导演:比利·奥古斯特 / 主演:马克思·冯·西多、贝利·贺文贾德

尽管影片没有交代故事具体的发生年代,但从人物的服装,以及瑞典人到丹麦去从事农业劳作的背景来看,可以推断那是十九世纪中后期。在工业革命方兴未艾时,粗放型经济增长的北欧有大批穷苦人民进行远距离迁徙,佩尔和他的父亲拉斯就在其中。他们来到丹麦,找到的不是安徒生童话,而是恶劣的生存环境。语言不通,工作难找,好不容易在农场找到一个差事,却得睡在牛棚里,苍蝇到处飞;农场的老板因出轨总跟妻子吵架,甚至还被她给阉了;学校里的孩子欺负佩尔,他干脆跳进冰河里;而他的好朋友能为了一个银币,让佩尔抽打自己……在这种条件下,理想是支撑人走下去的最大动力。在埃里克的影响下,佩尔决心也要走出去,征服全世界!他最终告别了父亲,踏上未知的旅途。可以说他的远大抱负,就是生活中不间断的种种磨难锤炼出来的。

佩尔和父亲拉斯卡森的父子情也是电影的主要线索。拉斯为了保住饭碗而忍气吞声,委曲求全,连儿子受欺负了也不敢声张,但他对儿子的舐犊之情并不掺假。生日送上的一把小刀就是那朵寒冬里的亲情之花。尽管他从事的是最卑微的事情,但是他总期望过上每天喝咖啡的日子。儿子成了小跟班,他也扬眉吐气地起来:“穿上这个多威风。当别人看着你的时候,你就这副神态。你可以在那里指手画脚。”颇有点小人得志的得意劲儿。但这些性格特点不让人生厌,反而让这个角色显得特别可爱。

泪点

第19分钟,小监工当众欺辱拉斯的儿子佩尔,事后拉斯向儿子发誓一定要杀了这他。然而当小监工真的站在拉斯面前,拉斯却怯懦地说:“我要抗议你对我儿子的所作所为,我要抗议……”这几句特别没底气的话,很快就被小监工的质问打断,“刚才叫你的时候为什么不回答?”拉斯立刻怂了下去,再也不敢说什么了。佩尔在墙板后看到这一切,趴在床上大哭,他明白要使自己不受气,只能让自己强大。没有谁会一直做自己的保护伞,包括自己的父亲。

《征服者佩尔》影评(四):《征服者佩利(Pelle erövraren)》:劳动人民的艰苦生活【第41届戛纳电影节金棕榈奖】

http://blog.trivialfilm.com/2012/07/pelle-erovraren41.html

elle erövraren (1987)

本片获得1988年第41届戛纳电影节金棕榈奖。

电影讲述一对瑞典父子移民到丹麦后的故事。一对父子从瑞典坐船来到丹麦,在码头被一个管家录用,父子两人就来到一个农场主家做工。父子两人生活得很艰苦,两人每天辛苦工作,但三餐顿顿都以鱼为主,而且还住在牛棚中。父子二人在辛勤工作的同时,在两人以及他们身边发生着很多故事:

1. 管家的助手欺负儿子后,父亲口口声声说要复仇,但是懦弱的他始终缩头缩脑,不敢为儿子出气。

2. 儿子帮农场主夫人买酒,但被农场主发现给倒掉了。

3. 儿子过生日前,父子二人将瑞典带来的草莓种子种下。儿子生日那天,父亲送了一把小刀给他做生日礼物,两人还吃上了新鲜的野草莓。

3. 儿子听说农场主的一个男工要攒钱去美国,儿子就打算与他同去。从此两人开始计算时间,等待男工工钱攒够的那天。

4. 农场主附近一个富人家的儿子相中了农场主家的一个女工,两人偷情之后生了孩子。儿子将孩子淹死,使得女工被警察抓走。

5. 富人家儿子因为内疚,加入一场危险的营救,并在营救中落难身亡。

7. 农场主的一个私生子从农场逃走,儿子阻拦不成。但是,这个私生子后来加入了马戏团,生活得潇洒自在。

8. 打算去美国的男工看不惯管家的行为,准备反抗他时却被石头砸中头部,变得痴痴呆呆。

9. 儿子偶然间发现一个丈夫出海失踪的老女人,父亲就打算与这个老女人在一起。父亲的行为,使得儿子遭到嘲笑。一段时间后,老女人丈夫回来了,父亲接受不了,就借酒浇愁。

10. 农场主是一个老色鬼,可是老婆却不能生育。农场主在与老婆的侄女发生关系后,老婆终于忍无可忍,在深夜阉割了他。

11. 儿子在学校学习成绩优秀,父亲非常高兴。但是父亲与老女人交往后,儿子就不打算去上学,因为害怕其他孩子嘲笑他。一段时间后,老师在讲台上猝死。

12. 在老师的葬礼上,神父的儿子嘲笑父亲的行为,儿子对他大打出手。

13. 因为打人的事情,为了不被移民局遣送,父子二人请求农场主及夫人帮忙。夫人欣然同意,并提升儿子为管家的助手。

14. 父亲看到儿子成为助手很开心,但儿子希望两人离开农场去征服世界。父亲没有勇气,只好送走儿子,让他一个人闯荡。

以上就是电影讲述的故事。通过上面的描述可以发现,本片情节非常琐碎,琐碎到都几乎没有一个完整的故事,实在另类!此外,本片 连“流水账”都算不上,因为这些小故事之间几乎没有关联,基本上算是父子的“见闻录”了。真服了本片编导,竟然能拍出这样一部枯燥乏味、让人时时入睡的催眠大片!

本片故事都不完整,所以影片主题也几乎等于没有。不要说“儿子因为自己所见,增长了离开的勇气,想要去征服世界”,因为这个理解是扯蛋的,也是没有意义的。哪个劳苦大众愿意当一辈子下层人?没有!因此,人人都想要改变自己的生活。虽然不是每一个人都会有儿子的勇气,但是终究还是会有,像儿子这样的人去出外谋求发展的,这是毋须质疑的。因此,将明显的事情通过一部故事表现出来,这样有意义吗?是没有意义的!所以,本片可以理解的唯一主题,即是展现了劳动人民的艰苦生活,仅此而已。这样苍白的电影,是好电影吗?答案当然是否定的。总之,本片连一部好电影都称不上,还谈什么金棕榈?哎,就这样一部名不副实的电影,网上还有着诸多的美誉,这些人无聊不无聊啊!

本片让我感觉非常无趣的还有一点,即电影故事都是似曾相识的。换句话说,片中那些底层人的生活、他们的窘境在其他电影中都出现过。比如恶劣的生活环境、残酷的剥削、穷困的心态、富人对穷人的鄙视,等等。还有,与宗教有关的、与亲情有关的、与仇恨有关的,等等等。总而言之,本片故事是在重复别人已经走过的路,没有任何新意!

电影唯一让人眼前一亮的,只有几个有限的室外场景画面,这些画面可以让人感觉到一些大自然的美。比如,春天的庄稼、冬天的冰雪,以及辽阔平原上的袅袅炊烟。可见影片摄影,是本片唯一有点技术水准的部分,其他部门都乏善可陈。当然,片中演员的服装很符合穷苦大众的身份——太简陋了!这也算是一个优点吧,只是看起来太不舒服了。

本片演员表现中规中矩。男主角之一是Max von Sydow,他扮演父亲。Max von Sydow的面孔我非常熟悉,但就是想不起他的哪部电影让我留下了印象,真是奇怪。他在片中已经很显老,而且因为角色所限,并没有给我太深刻的印象。男主角之二是Pelle Hvenegaard,他扮演男主角Pelle。这个男孩模样俊俏,但是演技平平,只是一双大眼睛让人觉得很可爱。此外,Pelle也是这个演员的真名,这难道是巧合?女演员Sofie Gråbøl扮演片中与农场主发生关系的侄女,有一个三点全露的画面,让人惊艳。她在片中很漂亮,只可惜找不到她二十岁时的照片了。

总结一下。这是一部烂片中的烂片,故事乏味、陈旧,主题也没有新意,导演的拍摄方式更让人昏昏欲睡。总之,电影没有出色之处,那年的戛纳电影节评委脑子大概进水了!

截图:

1988.征服者佩尔.Pell[01_46_49][20120731-185135-3]1988.征服者佩尔.Pell[01_46_49][20120731-185131-2]1988.征服者佩尔.Pell[01_46_48][20120731-185124-1]

ofie Gråbøl

27

序列:0888

征服者佩尔.Pelle.The.Conqueror.1987.D9.MiniSD-TLF

2012-07-31

《征服者佩尔》影评(五):日常生活的悲哀与希望

对一个在海边生活的孩子来说,扬帆远航,去征服海洋,征服世界无疑是最能激荡心灵的梦想,特别如果他的生活充满着艰辛与挫折的话,那么这梦想就更是温暖人心了。佩尔,一个年幼的孩子,面对周遭的艰辛生活,心怀一个征服者的梦想,学习,成长,终于以一个征服者的姿态走向广阔的天地。《征服者佩尔》,一个关于幼小的孩子如何在日常生活的悲哀与希望中变的坚强的故事。

当佩尔和他的父亲从瑞典乘船来到丹麦时,他心中满怀父亲给他描述的美好的生活,而他父亲着憧憬着娶个老婆,在周日能在床上喝上热气腾腾的咖啡。但是,现实很快让佩尔看到了艰难的生活,他小小年纪就要从事艰苦的劳动,受到农场管理员的轻视与侮辱,受到同龄人的嘲笑和欺负。他也目睹了周围日常生活的一幕幕悲哀,见到了农场的一位姑娘和富贵子弟的艰难爱情,看到了那位姑娘怀上孩子后的无助与惊恐,看到了那恐慌的富贵子弟杀死自己孩子后姑娘顶罪的悲凉,看到了受父权压制满怀愧疚的富贵子弟冲向大海死去的残酷。还有那好色农场主的无耻与罪恶,带给他梦想的那位具有斗争精神的农民如何成为了一个痴呆。作为一个孩子,他目睹了太多生活的残酷,可那就是生活,那就是穷苦人们的生活,那是他要面对的,也是他父亲要面对的,是农场中每一个人都要面对的。甚至,当他父亲与一个丈夫生死不明的“寡妇”即将带给他一个家时,“寡妇”的丈夫却突然归来,小佩尔也只能伤心而懊恼的将小拳头狠狠的在雪地上锤打。

面对这样的现实,小佩尔慢慢显示出了与年龄不相符的成熟,在他面对内疚恐慌的富贵子弟时,在他面对他胆小怕事的父亲时,他都向一个成人一样。他起初试图靠父亲保护自己,但是当他被欺负,而希望父亲为他出气时,父亲却无力反抗。甚至在他不堪忍受同伴对父亲的侮辱而向同伴挥拳时,他得到的却是父亲的指责。事实上,他父亲深深的爱着佩尔,但是正如他说的,他太老了,他疲倦了,他希望过一种平淡的生活,他无力反抗,事实上根本不想去反抗。可以说,佩尔的父亲才代表了更多的穷苦农民们,他们在艰辛与屈辱中生活着,他们只求平安,他们如佩尔的父亲一样希望的只是一杯热气腾腾的咖啡,他们甚至没有了对尊严的要求。不要指责他们不知道起来反抗,不要指责他们觉悟低之类,他们正是我们所说的沉默的大多数,坚韧的生活,辛勤的劳动。但是,也正是这样,佩尔的成长令人眼前一亮,是的,这部片子从环境上看,一直是一种灰色阴沉的气氛,尤其是大部分故事都是在寒冬之中,阴沉的天空下的漫漫白雪让人有些压抑。而佩尔正是这样单调环境下的一抹亮色,他一直不向生活屈服,当有人嘲笑他胆小时,他跳入寒冷的海中;当同伴追打他时,他不顾危险的踩着浮冰前行;当父亲因感情的痛苦酗酒大罪时,他表现出了一个男子汉的成熟。当他被任命为农场的管理员时,他世俗的父亲为之骄傲,但是佩尔是渴望驾船驶向彼岸的美国的征服者,最终,佩尔,一个孩子在白茫茫的大地上前行,一个征服者走上了他更精彩的生活。

当然,影片并不是一部要表现“农场主罪恶”的政治片,影片在一种阴郁的气氛中仍然展现的希望和亮色。比如,佩尔和那个呆头呆脑的孩子路德的交往,他教父亲念那些名字的发音时的欢笑,那位具有抗争精神的农民向他描述自由,美国,征服时的兴奋。佩尔的生活中充满了希望,或许只是淡淡的希望,但是给了他温暖与鼓励,使他不再依赖他人,他开始掌握自己的命运,他征服了自己的生活,而一个渴望掌握自己命运的人才可能成为一个征服者。当佩尔与父亲告别的那一刻,我没有那种离别的伤感,而是一种对佩尔独立的兴奋,对他未来之路的期待。我知道,这部电影是根据同名小说改编的,而佩尔的原型是一位传奇的工人领袖,一位真正的掌控自己命运的征服者。

佩尔的故事无疑很有励志色彩,一个孩子教会我们,生活中充满了艰辛,充满了悲哀,但是,我们要紧紧把握住希望,不管它多么卑微,佩尔是一个孩子,所以他能对希望有非常纯真的期待,而对大多数人来说,成长的过程就是一个人失去希望的过程,我渐渐变得现实起来,我们认为生活本该是这样,本该是那样,我们不再有改变生活的想法,不再有挑战自身的豪情。所以,我们真的应该记住佩尔,记住这个孩子成为征服者的过程,让我们坚守希望,以征服者的姿态面对我们的生活。

http://handsomewang.blogdriver.com/handsomewang/1043662.html

《征服者佩尔》影评(六):没有被征服的灵魂,就是“征服者”

(手机速写,不成文)

原著奥斯卡、88年戛纳金棕榈、89年奥斯卡最佳外语片,光环能跟它比的片很少吧。

摄影太厉害。

一半是北欧的苍茫,远景呈现出来一种直愣愣的荒;一半是对人物的逼近:小男孩Pelle既是旁观者,也是亲历者。

在这个“自治”的农庄里,阶级的对立、工头的野蛮、妇女的孱弱、移民的窘境,都准确无误地传给了儿童世界。他们带着懵懂,继承了一切苦难、仇恨和绝望。

Erik的出现对Pelle的启蒙太难得,给了他“远方”的希望。代表“反抗“的他灌输给了Pelle“自由”和“尊严”的概念。

在父亲都对此屈服和失位的情况下(甚至最后他也开始产生奴性),给予了Pelle心灵上的救赎。

就在我以为一切要向《狗镇》一样疯狂反杀的时候,一场意外,让Erik变成了最顺从的傻子,甚至被遣走。而父亲向往的安详生活,随着“寡妇“丈夫的归来破灭,只留下无尽的耻辱。

父子不能再回去,甚至不能呆在原地。可父亲太老了。

老人只能死在原地。而年轻人要离开,面对可能同样残忍凶恶的外部世界。结尾这场戏力度快准狠,老人身上甚至还有几只苍蝇。衰老?残弱、绝望、毫无指望…

“征服者”Pelle没有征服什么,但他的灵魂没有“被征服”,已经难得了。

《征服者佩尔》影评(七):如果是宿命

叙事方式很平稳 没有故意戏剧性的转折 所有的过程都像是 命中注定一样。

所以,喜欢看浓墨重彩的为什么要看这部电影呢?

佩尔的父亲在佩尔决定离开的那瞬间突然苍老的可怕,自由究竟是什么呢?佩尔来到丹麦的时候是那么迫切的希望儿童是不用工作的,但现实确并不是这样。

农场主有残疾的儿子在马戏团里找到了快乐,夫人的侄女将生下农场主的孩子。

画面很好,引人入胜。 那些故事里人的面孔都真实而鲜活。电影,最重要的要就是说好一个故事,而不是为了要去感动谁。导演做到了,里面的演员也做到了。 这世上并无乐土,命运总是迫不及待敲响丧钟。该离开的人始终会离去

《征服者佩尔》影评(八):一个来了太晚 一个来了太早

很荣幸,这部电影成为了我上海电影节的开幕片。整个157分钟体现了导演对整个电影剧本的驾驭,以及节奏的掌控能力,实属不易。

电影据说是根据同名小说改编,最后这个主人公成为了一个了不起的工会代表,这个现实结果为这部电影结了一个美好的尾。

elle的演员真名也叫Pelle,他一出场便带着淡淡的伤感望着雾蒙蒙的海边,然后就是老戏骨Max von Sydow饰演的父亲睡意朦胧地向Pelle灌输这“新世界”的美好蓝图。从这一刻起父亲和儿子的性格与形象已经跃然而出,为之后两人在对待事物上的反差作了铺垫。

I. 入石头农庄

父亲在码头上向工头推销自己,然后一直唠叨着“不要急着接受先得到的机会”,可是所有人都以父亲年纪太长,儿子年纪太小的理由直接拒绝了他。“你来得太晚了!”一个包工头和父亲说到,也说尽了父亲的一生。最终这对父子被石头农场的工头拾去,开始了他们在丹麦的生活。

在农场暗无天日的劳作中,父亲原本的美梦成了炮灰。作为瑞典来的劳工,父子两人受到了学徒以及其他工人的欺负。Pelle在一次偷奶之后受到了来自学徒的霸凌,父亲唯唯诺诺还不如工头Erik,只是一次一次的退让,而Pelle则这样的压迫欺凌中长出了一颗勇敢坚强的心。

II. 陷石头农庄

石头农场就是一个小世界,里面每个人都有故事。工头Erik存钱打工为了一偿征服美洲新大陆的梦想,“先到美国再到荷兰然后到中国”,Erik总是这么念叨,说2年之后春回大地的时候就是自己坐上船前往美国之时。但他还是失败了,自由如他,一心想着马上脱离苦海,总是一次次触及包工头底线,为所有苦难的劳工出头。最终包工头胁迫将要扣除所有的工钱,让这个无畏者的理智崩溃——没有了工钱就没有美国,于是他将锄头看向包工头,但是自己却被从天而降的石头砸成了痴呆。他就像《飞跃疯人院》的主角一样,把自由的理想带给所有人尤其是Pelle,但是自己却无法幸免,落得了悲哀的结局。

包工头和助手看似代表了“权威”和“势力”,欺软怕硬,可以说在电影的前半段代表了“压迫”这一恶势力的符号。但是在Erik痴呆之后,包工头居然成为最照顾他的人,而Erik也只听他的话,看着他们牵手在集市中给所有人一种窝心的温暖。最后包工头带着Erik离开,也象征着石头农场“权威”阶级的换血。我们都知道他们去的不是美国,他们到的地方可能比石头农场更黑色。

农场主和夫人的故事则更黑暗扭曲,夫人和Pelle哭诉自己带着万贯嫁妆下架丈夫,让他成了老板,但他却花天酒地,变相虐待夫人,四处留情,直到最后他染指夫人的亲侄女才让夫人忍无可忍,最终阉割了他。这条线索的故事中,侄女在河边清洗衣服这一幕让我影响深刻,农场主用着淡漠地眼神看着她,充满着自负和得意,与阉割后他毫无神采木讷地躺在沙发上吃着点心形成了鲜明的对比。而阉割这一事件也让夫人摆脱了怨妇的形象,她把“嚎叫”留给了丈夫,把尊严留给了自己。这伴随着包工头“权威”的瓦解,象征了石头农场新主人的诞生。

关乎私情的情节还有那对不相称的恋人了,他们珠胎暗结,阶级和门第差异先后谋杀了他们的孩子和他们自己,但在我看来他们死于勇敢,虽然他们的结局成为了悲剧,但是也给Pelle一种启示和鼓励,这也是他成长路上一个很重要的里程碑。

III. 出石头农庄

石头农场的故事推动着两个主人公开始分裂,他们自生也在这些斗争、变迁和发展中成长了起来。父亲对于家庭以及妻子的渴望,最终让自己沦为了一个笑柄,也因为这份渴望,他最终选择了与胖女佣karna的结合而不是和儿子一起冒险世界。而Pelle学会了反抗,学会了展现,学会了追寻。他用勇气让同学们给他尊重,用智慧让自己变得更强大,用正直为捍卫自己的纯真,用理智选择了最正确的道路。

在电影的后半段,父亲已经和当初船上的梦想家截然不同,尤其是在得知与自己交往的寡妇的丈夫回来之后,他最后的美梦轰然崩塌,打算用酒精麻痹自己。Pelle在那时表现出来的坚强和勇气让我们看到了一个完全准备好了的征服者:在心理上,父亲的崩溃,同学的欺凌都能让他失去他的勇气和决心;在身体上,他也可以以一敌五,甚至骑在牧师孩子身上猛打一顿。在他迷迷糊糊地成为助手之时,Erik的离开让他恢复了清醒,他深深地明白自己想要的东西,那个他从他的好朋友Rud身上看到了的东西,那个他在两年前就开始朝思暮想的东西。于是他绝决地离开了没有未来的石头农庄,早早地开始了自己的梦想实践。

父亲来得太晚了,晚到没有能力和时间去为一个梦想做准备,没有能力和时间去开始一个新的梦想,没有能力和时间去接受梦想的破灭。所以他留在了石头农庄,把梦想留给了年轻的Pelle。Pelle来的太早了,小小的年纪就亲身体会了人间的各种变迁以及冷暖,他的心已经是一个强大的勇士,等着征服这个世界。他有时间去梦想,他有时间让自己更强大,他有时间去闯、去碰、去失败。

在影片的最后,冰雪渐渐融化的海岸上,他带着他满满地青春和勇气,伴着渐渐靠近的汽笛声,离开了父亲。和《400击》的象征意味似而不同,这是一个勇士、一个征服者的启程,每一步都是勇气和无畏,就像正要到来的春天一样。

《征服者佩尔》影评(九):征服 or 屈服

关于《征服者佩尔》Pelle the Conqueror,除了这曾经是一部获得过金棕榈奖的丹麦电影之外其他的我一无所知,我甚至不知道他具体是哪年的金棕榈。之所以这样一再回避相关信息就是为了能够不受影响的完全感受一部电影的原始魅力。金棕榈的眼光还是不容我质疑的,像以前的《德州,巴黎》、《低俗小说》、《铁皮鼓》都无一让我失望。

本来我一直以为这大概是一部战争片,虽然我掘地三尺也想不出欧洲历史上有这么一号人物,但是也许只是我孤陋寡闻而已。谁知看的时候全然不是那么回事!

一开场就是大雾弥漫的海面和一艘极其简陋的船,船上坐满了人。这一幕让人不能不想起《海上钢琴师》开场的那一幕,虽然这条船上的人目标不是美国,但是他们是怀着同样的心情的。听着父亲跟儿子的对话仿佛九十年代初期内地对广东的盲目追崇一般。靠岸了,可是因为年事已高,所以没有人肯雇这对怀揣梦想和憧憬从瑞典来到丹麦的父子。最后他们去了一个迟到的农场主的农庄那里当牛倌,虽然睡的是牛棚但是放牛的时候那如画美景一度让我以为故事将一直这样美好下去,至少也得跟《狗脸的岁月》一样。不过我的一厢情愿马上就被那个年轻监工打断了,看来欺生这种事情在哪里都会碰到,看到小佩尔被戏弄得如此狼狈不免让人心寒。父亲义愤填膺,但也仅此而已,岁月的磨砺已经让他知道人在屋檐下的无奈,但是为了儿子的尊严他又不得不说点热血沸腾的话,而最后他在监工的喝斥面前谦卑的样子再次让人心酸。从这一刻起,我已经能够想象这将是一个社会底层人物面对命运挣扎的故事。所谓征服者,也许只是略带阿Q的自我安慰和对未来的精神寄托而以。

两个半小时的片长,后面围绕着佩尔与父亲一起生活的农庄还发生了很多的事情,仿佛大观园一般,嬉笑怒骂,人情冷暖,大多都让人扼腕。两个异乡人,在举目无亲的国度讨生活,有的就是无奈和辛酸,他们总是很努力但是又不得要领的想融入这个社会,但是文化也好,人心也好,一次次的碰壁,一次次的爆发,然后一次次的沉默。

小佩尔最后在可以升任主管的时候毅然放弃了那唾手可得的可能是安逸的生活而决定出去闯世界,老父亲已经不起折腾了,他也只能眼巴巴的看着年纪尚幼的儿子单枪匹马义无反顾的投入社会的洪流当中。影片的最后一个场景是在海边,小佩尔渐行渐远的身影开始模糊起来,而他那稚气而坚毅的脸庞却在我脑海中越来越清晰,字幕升了上来,音乐响起。可是思绪确不可能停止,我又在琢磨佩尔后来的遭遇了,我总是这样热衷于为我喜欢的电影构思续集。

影片的支线很多,农场主和妻子,他的儿子和女仆,他的私生子,佩尔的朋友埃里克,学校和老师。北欧的电影我看的很少,但是已经感觉其独特的风格,跟西欧还是有比较明显区别的,至少他们说话的时候不会像意大利人那样频繁的捧手也不会像法国人那样连珠炮一样的说话更不会像东欧的人那样爱玩儿酷,有种似曾相识的感觉吧!

两位主演的表演绝对值的称道,让我不得不承认表演确实是一门艺术。演父亲的是冯.西多,无懈可击的演出,不过看到他的名字被加了框我才知道老人家已经架鹤西去。而演佩尔的小演员也毫不逊色,只可惜在网上查了一下,他只演过这一部电影,不过也许是因为中国关于丹麦的消息比较少的缘故吧!只是觉得他不演戏有点可惜了,典型的偶像实力派啊!

还在网上查到了,原来电影是改编于一本小说的,而片中的佩尔后来成了丹麦公会领袖,原来如此。

我何尝不是怀揣理想和期望的混在这诺大的北京吗!也许谈不上挣扎,但也绝不滋润。我倒从来没想过要成为一个征服者,只是想做一些自己喜欢做的事情而已,但即使是这样也不一定能实现,唯有努力了!

《征服者佩尔》影评(十):比尔·奥古斯特来自河南卫视

在金棕榈和奥斯卡最佳外语片共同的60多年历史中,能同时获得两大殊荣的只有五部电影:衣笠贞之助的《地狱门》(1953),马塞尔•坎马斯的《黑人奥菲尔》(1959),克劳德•勒鲁什的《男与女》(1966),施隆多夫的《铁皮鼓》(1979),以及比尔•奥古斯特的《征服者佩尔》(1988)。

而比尔•奥古斯特是仅有的7名“双金棕榈”俱乐部成员之一,同科波拉、今村昌平、库斯图里卡这些伟大的名字站在一起。

一切证据都表明:《征服者佩尔》应当是一部伟大的电影,一部划时代的杰作。

但事实真的如此吗?

不完全是那样——至少我这么认为。

我想说,《征服者佩尔》原本可以成为一部更好的作品,至少比现在要好得多,但一个糟糕透顶的剧本毁了它(尽管它改编自某诺贝尔文学奖作者的小说)。

《征服者佩尔》是一部野心勃勃的电影,显然它不满足于诉说一个孩子的成长故事,而是妄图冷静的陈述一个时代,以及这个时代在人们身上留下的种种印迹。奥古斯特在电影中设定了两个主观的“镜头”(或者称为“视角”),一个是佩尔的眼睛,跟随者佩尔的目光我们看到他人的苦难;另一个是佩尔的影子,站在佩尔的身边我们看到佩尔自己的苦难。奥古斯特的两个视角,使《征服者佩尔》成为一部描述“苦难中的人们,以及人们的苦难”的电影,这本身无可非议,悲剧在于:我们到底应该如何描述苦难。

透过佩尔的影子,我们见证了这样的事实:一个悲惨童年所必须的四大要素——没有母爱、老师的排斥、同学们的取笑、同龄人的欺侮像邮票一样在电影中被集齐,当然,为了让主角能学习到友情,还需要给他一个好朋友,当然这个好朋友也需要饱经苦难……

是不是觉得很熟?当然,因为这同我们曾经看过的那些并不优秀的电影、TVB的连续剧、韩剧、琼瑶剧、每天晚上都在各省级卫视轮番播放的那些乱七八糟的电视剧,它们的剧情完全没有任何区别,尽管你可以说人类的苦难是普世的苦难,但我们怎么能忍受当我们打开一个飞利浦的影碟机,里面却在放着河南卫视里电视剧的内容?

而透过佩尔的眼睛,我们看到的是:一个怀着美国梦的工人对工头的反抗,他最后变成一个痴呆;一个富家子喜欢上了女仆,然后因为门不当户不对,所以残忍的把他们的私生子杀死;一个鳏夫看上了一个“寡妇”,然后“寡妇”的老公突然又回来了;一个农场主强奸了他的侄女,然后被农场主夫人一刀阉割……

比尔•奥古斯特有着把新现实主义普及到全世界的野心,但问题在于,如果电影中的那些故事,可以完全突破时间和空间的樊篱,像蟑螂一样满世界钻来钻去,那“现实”还将安在?新现实主义的意义在于:《擦鞋童》就应该发生在战后的意大利而不是美国,《猎人》就应该发生在六七十年代的希腊而不是古巴,《小武》就应该发生在九十年代的中国而不是日本……再来看看《征服者佩尔》里的那些故事,它们从冯梦龙到莎士比亚到海明威,从中国的古装剧到日韩剧到好莱坞的煽情片,同样的悲剧超越了时间和空间的边界,在任何时间、任何地点、毫无例外的发生,而只不过现在,奥古斯特把他的剧场从河南卫视搬到了丹麦。

还好,奥古斯特在最后的镜头里告别了中国的卫视,佩尔在海边的奔跑很明显是向《400击》的致敬。是的,任何一部虔诚的与成长有关的电影,有什么理由不向《400击》致敬呢?

最后,如果说《征服者佩尔》还有伟大的一面的话,那就是它的摄影。我要感谢这部电影的摄影师(尽管我不知道他是谁),他是一个不折不扣的巴赞支持者,他神奇的景深镜头像黄土一样质朴,像伏特加一样醇香,正是他的美妙创造,让我觉得过去的两个半小时是在享受电影而不是在虚度光阴,我想,这也是法国海滩和柯达剧院那些苛刻的评委们选择这部电影的原因。