《肯尼亚,很甜》是一本由袁田著作,湖南文艺出版社出版的平装图书,本书定价:35.80元,页数:248,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《肯尼亚,很甜》读后感(一):让人心潮澎湃的非洲之行,沉甸甸的收获感觉很好

这本书是被它的名字吸引,《跑得远远的,一切都会好》。未读其文,单凭书名,我感觉作者是位哲人。读过书封上的介绍方知道,作者是一位有着清纯模样的“85后”女孩,独自一人跑得真是足够的远—非洲,这是我想来可望不可即的地方,我不得不钦佩作者的勇气。这是一本看过让人心潮澎湃的游记,并不仅仅是带着对非洲的那份好奇与渴望,不仅仅是对作者的勇气与智慧的叹服,更多的是作者带给我们的有关生命的思索。

这些年,看过不少旅行的书,涉及的地方遍及很广,但深入非洲的这是第一本,并不是每一个人都有勇气去任何自己想去的地方,并不是每一个人都能够十分清醒的知道自己在做什么。所以从看过作者的自序我便不得不带着仰慕的心来读这位比年轻许多的女孩的故事。独自行走于危险重重的内罗毕街头,走当地人都不曾走过的路,亲身感受马赛马拉大草原的动物迁徙,去非洲的贫民窟作志愿者……这些事是许多人曾经在头脑中憧憬过的,不一定每个人在心头都会对非洲充满渴望,但相信会有许多的人对非洲这片神奇的土地充满好奇。但少有人会因为心中的渴望去冒这个险,我曾经有一个朋友一直想去非洲作志愿者,结果被老妈骂个够,一大堆并不是危言耸听的话,朋友就打了退堂鼓。读了作者的文字,我忽然感觉非洲之行并不是只有勇气就可以实现的,更多的是内心的一份坦然,是人与人之间的一份真诚,当然还有与生俱来的智慧。

作者把自己的经历化作文字与我们分享,有幸透过书页感受自己渴望已久的非洲土地的风土人情,书中的图片并不太多,但作者的文字却足以让我边读边去想像和感知。虽没有那般果断、勇气与智慧,却也让非洲的景象如亲历般的近在眼前,曾经的遥远而生硬的想象和渴望在作者细致的文字和生动的经历之下变得真实而丰满。除此之外打动我的是作者引导我们关于生命意义的思考。书的封面上赫然印着“85后三毛”,读过作者的文字似乎真的有“三毛”的味道,但袁田不是“三毛”,她就是她自己。一个不用凭借旁人的名气足以让人们铭记住的女孩,她对生命意义的探求一点点的穿透文字渗入读者的心。虽未跑得远远的,但合上书的时候充满带着沉甸甸的收获感觉很好!

《肯尼亚,很甜》读后感(二):请不要跑,永远和我私会吧!

请不要跑,永远和我私会吧!

博戈里亚湖是小火烈鸟的天堂。

也是作者找到自己心灵安处的天堂净土。陪伴火烈鸟的三种方法:一是像火烈鸟一样;一是像太阳一样安静德注视他们;一是像雨露一样为他们洒下泪水;第一种身为人类的你已经做不到,可是你可以利用自然界的语言和他们沟通,他们懂得太阳和雨露的语言,所以懂得你的注视和泪水。

雨滴淅淅沥沥地打在博戈里亚湖面,火烈鸟呼啦啦飞起来,盘旋在东面的斯拉乔峭壁之间。

与火烈鸟的一场私会。《跑的远远的,一切都会好的》,确实跑了,跑到了自己的心灵深处,来了一场约会,是的,心事一切都空了,现在到来的就是泪水和一种期待的注视。我想,我们每个人都得摊开掌心,就像作者写的:一切都刚刚好。这都要感谢火烈鸟。

《跑的远远的,一切都会好的》一个“85后”的美丽女孩,独自在肯尼亚探索鲜有人走的路:深入激动人心的图尔卡纳湖区;在月夜,与血脉偾张的部落武士一同跳舞,在同一张桌边与他们啃食一条羊腿;用一个月的时间爱上了非洲最大的贫民窟——基贝拉;乘坐辉煌一时的疯狂列车前往斯瓦西里地区,在印度洋旁抚摸巨大的猴面包树,爬上古老木船的高耸桅杆,寻找郑和船队遗落在东非的后裔……故事是那样的别样,那样的别致,其实,跑远的也就近了,尤其是这场火烈鸟的私会,已经回来了。90天,独自,一个人,就这样,好好的,接受了许多人的帮助,找到了自己想要的生活,在该在的地方。

匆匆读了本书,缘由是最近本人安排事情太多,似乎每天只是虚度年华,碌碌无为,但我不丝毫悔恨或者羞耻,我感知到的比我要做到的多得多。就像作者写到没有被别人接纳一样:我于他们或许仍是一阵风,或一种气候,像那些来度夏的候鸟一样悠忽飞走,也不会留下任何痕迹。我想说的是:生活,请认真感知,不要跑,实在不行就和自己私会吧,或许你心中也有火烈鸟呢?

《肯尼亚,很甜》读后感(三):漫游肯尼亚《跑得远远的,一切都会好》

漫游肯尼亚《跑得远远的,一切都会好》

随着中国人的足迹遍及世界,旅行书也越出越多了,欧洲、美国、澳大利亚算不得什么,南美、非洲也进入了中国旅行者的视线。这本书的作者袁田,一口气跑到了肯尼亚,在肯尼亚旅行了三个月,快到九十天,算得上是深度游了。

不过一直没弄明白,作者是做什么的?也没弄明白作者为什么选择肯尼亚,作者旅行的经费从哪里来?是背包客?是穷游?是打工旅行?是职业旅行?是旅行自由作家?看了半天没看出来。这些问题,一般的旅行书都要进行一个交代。也许是因为这是作者的第二本书,前面还写过一本《印度,去十遍都不够》,可能是在那本书里面有所交代吧,但是只看这本书也许就会有这些困惑了。

作者是一位八五年的小女孩,一个人去肯尼亚,真的不简单,腰封上介绍“85后三毛”美女作家,的确一说撒哈拉就让人想起三毛来,不过三毛的作品真正打动人的并不是旅行,也不仅仅是非洲和撒哈拉,而是三毛自己的故事,和三毛动人的文笔,这一点袁田还是无法望其项背的。不过能够深度进入非洲,称为“85后三毛”也不为过,至于美女作家,的确比三毛长得漂亮多了,看照片也就算是漂亮,算不上大美女,独自在非洲旅行就是美女也要素颜,不敢过分展现自己的美丽吧。可惜书里面只有两张小小的照片,一张不大的彩照,在前面的读者介绍里,还有一张是黑白的作为章节的押题图片,不知道美女作家为什么不多拍写自己的照片,即便是独自旅行,但是到处都可以找到为美女拍照的人吧。

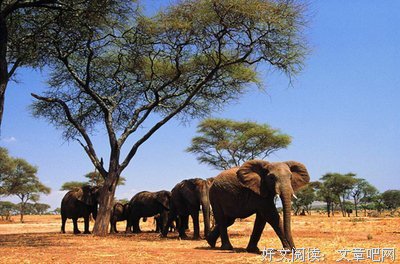

其实肯尼亚除了塞伦盖提以外,也没什么有名的旅行目的地了,作者在这里待了三个月,真的挺了不起,当然首先去的还是塞伦盖提,早就听说过这里的动物大迁徙,角马跟着斑马,羚羊跟着角马,成千上万的去旅行,周围狮子猎豹等动物不时出没,猎取队伍中的弱者。原来迁移就发生在七八九这几个月里面,这些动物也就是迁移八百多公里,从塞伦盖提的南面迁往北面,然后再迁移回来,不过这就是跨国旅行了,因为北面是埃塞俄比亚。不过也有部分角马是不迁移的,只要有足够的食物和水,它们才懒得动,就是在这迁移的过程中,每年有25万匹角马死去,不过却又会迎来50万匹角马的新生,生命就是这样在塞伦盖提生生不息。

还有长颈鹿和金合欢树的较量,金合欢树长得高,长颈鹿就进化出长长的脖子,金合欢树于是长出长刺,非常锋利,可是慢慢的长颈鹿进化出厚实的嘴唇,不怕刺,接着金合欢树们研发出臭气弹,可是长颈鹿有了防毒面具,不过金合欢树最后的武器是能够利用风向,向下风口的同伴预报长颈鹿的到来,这我就不太明白了,即便能够预报也没什么用啊?金合欢树也不能跑,也不能藏起来,预报有什么用呢?这部分没看明白。

书里面写的更多的是肯尼亚的风土人情,住旅店,交朋友,使用零钱包……非洲的一切都让我们感觉很新奇,想要了解非洲,想要了解肯尼亚,这本书应该是最划算的向导了。

《肯尼亚,很甜》读后感(四):甘愿仰望他人的勇气和胆量

非洲,一直是我心之向往。那片广袤、宽厚的大地,是我梦中到过无数的故乡。人们常说,看景不如听景,此话甚是有理,且在大多数时候被证明正确。然而,在我的人生经验中,有过那么一次例外,那就是西藏——真实看到、感受到,远大过你的无数次听说。素来的直觉经验,肯尼亚也是这样的一方土地。

东非大草原、部落、印度洋岸边的斯瓦希里民居……无一不深深吸引我。我承认,自己是属于现实的动物,很难真的放下继而出走。不过我始终不觉得这是个问题,我相信怀揣梦的人,总好过不曾有。我也相信,会有那么一天,这样的我一定会有适合自己的一次出走。

在暂时实现不了之时,有这样一本丰富、充盈的关于肯尼亚的游记书,实在是很快乐的一件事。佩服也羡慕作者的这段宝贵人生经历,我深知,即便自己可以明天就走,终归也不会这么纯粹、通透、彻底。那么,我甘愿仰望他人的勇气和胆量——真实诚恳的,都不会使人产生妒忌。

“85后三毛”,这个称号想必是出版商的噱头。老实说,读罢文字,还真有点三毛的味道。不同的是,可能跟年纪有关,三毛的深刻是嵌在字里行间的,常常会在你不经意时忽然向你袭来,这个叫袁田的姑娘的深刻更直接、凌厉些。

在国庆假日难得慵懒的午后,读着这样一本游记,心跟随文字跋涉了千山万水,应该谢谢袁田。

《肯尼亚,很甜》读后感(五):最美的非洲风情

有人说,到哪里去并不重要的,重要的是你和谁在一起。如此,就让我们跟着这位85后的女生一起去看看非洲国家的风景,领略非洲东部国家肯尼亚的风情。在这里你可以深度体验人类文明发源地的野性生长文化,看到传说中世界上最大的平民窟,看到各种动物,看到各种不同的人类生活习俗。你不会想象到,世界上还有这么一个地方能推翻你现在所拥有的知识。

说到非洲,首先想到的是非洲草原,大大的草原上有这个各种的动物,也有着有关金合欢和长颈鹿的故事。这个故事很萌很天真,彷如看到了一个随着历史发展而出现的动物和植物对抗与进化的童话。而草原上的更多的动物,在作者眼中可以用五个字来形容:傻傻分不清。分不清非洲五霸,分不清黑犀牛、白犀牛;分不清公大象、母大象。随性的团友有着丰富的野生动物知识,只是在当地人眼中,这些都不能符合非洲草原的动物们。看到了各种的动物,但是照到完美的照片却不容易,需要一种和动物同步的耐心,需要有着静止的资质。不过凡事不强求,看过了也是很好的认识。

看完了草原,看完了作者最想看的部落人,也看到了想让作者能永远留下来的破旧的个人收留孤儿的儿童中心。那是凭借个人能力去收留孩子们的地方,贫穷在他们身体打下了深深烙印,也让人们思考了对于自己责任的思考。之后的跟随作者一起,又看到一个个非常有意思的地方。在桑布鲁地区的首府马娜拉尔,有大约16000桑布鲁人。当地的男子认为穿裤子是很“娘”的行为,他们可以蓄头发,用着西方文化里的柔美元素:粉红、碎花、水彩色、串珠等,被认为是整个部落中最美的存在。而与此相对的,女人只能一概剃光头……

通观全文,都是用这一种很自然舒适的笔调来抒写自己的所见所闻所感,也说着所有旅行过的人在途中都有过的担心害怕和探索的冲动。看着作者在肯尼亚,一边走一边记录,让去过的地名伴着自己的脚步慢慢增加。文字的讲述吸引人的阅读,随之还有几张有关她说过的地方的照片,风景、动物、当地人。就现在的话来说就是有图有真相,会让读者看到后发出:哦,这是作者在那儿的照片。给人思索,给人感触,全篇读着总有一种很棒的感觉,感受非凡。

《肯尼亚,很甜》读后感(六):随便说点

只是简单地读了一遍,也只能说是简单的了解了一下肯尼亚,知道了诸如内罗毕、斯图卡纳、斯瓦西里之类的许多词,还不一定能记住很久^.^#,总体来说从书里得到的东西不多,限于自己的学识更限于自己可怜的阅读量。

从本书中又一次看到《夜航西飞》的名字,果断将其加入了想读列表,还发日志唠叨了一下,圣诞节女朋友竟然就给买了一本,小感动,可惜木头的我给她选个礼物都困难、就别说选好礼物了,只弄了个护肤品了事。正在看《夜航西飞》,同是写非洲,虽然其他方面两书完全不同,但也可以比较下。是新酒好还是老酒香,看完了再说。

最后要补个建议,看《跑的远远地,一切都会好》最好先看完《走出非洲》,书里提到了不少《走出非洲》里的内容,似乎还有别的书的东西,但书名忘了……

《肯尼亚,很甜》读后感(七):一个人的旅行

人们的生活水平提高了,外出旅游的人也越来越多了,尤其是放假的黄金周,在旅游景点总是人头攒动,一些有名的景点比如巴厘岛、爱琴海啥的也都挤满了旅游的中国人,而选择人烟稀少的非洲尤其是肯尼亚作为旅游的地方,估计很少有人有胆量吧,尤其对于一个女孩子,而且是85后,既不跟团也不结伴,独自一人跑这么远,需要何等的勇气和胆量呀。

很多人喜欢独自旅行,跟团有跟团的好处,但有一些风景是跟看不到的,一个人旅行,了无牵挂,走到哪里都可以停下,可以随时出发,随时逗留,这些好处非要一个人旅行才能体会到,但是去肯尼亚,尤其是东丽,这个充满抢劫与犯罪,到处卖手枪的动荡之地,肯定是鲜有人尝试,作者袁田不仅做到了而且写了这本旅行札记,记录了她的所见所谓,为我们真实的揭开了肯尼亚旅行之谜。

作者的知识可谓丰富,不仅对肯尼亚的现实生活状态有清楚的了解,更对这个国度的人文地理等知识研究了个透,所以选择了自己的旅行之路,一路上有各种困难,各种想象不到的事情,都被她一一化解,这些化解中有这个女作家的“小秘密”中透出的小可爱,比如为了解决内急不得不一天去洗好几次澡;体验非洲的发辫也在旅行的最后舍发一试……这些散发着年轻味道的小事小情在作者笔下也生活妙笔,成了旅游中的趣事。

作者只身一人前往遥远之地,却在旅途中结识了各色人等,他们中有一起坐车的热心老嬷嬷,也有意外邂逅的修女,更有给予他帮助的各类朋友……作者用自己的为人处世向我们展示了即使异国他乡,也可以寻找“臭味相投”的朋友。

《跑得远远的,一切都会好》不仅仅是一本旅游书,给读者带来不一样的人文自然风景展示,更是一本作者的心灵之书,就像当年流浪的三毛,用文字和旅途见闻承载自己的心灵,只不过作者袁田笔下没有流浪的凄凉,而是充满对现实的热爱和投入。

《肯尼亚,很甜》读后感(八):跑得远远的,一切都会好

很喜欢这个书名,咀嚼着《跑得远远的,一切都会好》似乎感觉真的远离了,就好多了。阅读这本书的时候,我悄悄把座位从头儿的旁边搬到了一个“无人区”,占了两排空座位中的两个通隔间,放上两台显示器,把以前塞到抽屉里、机箱上、挤在购物袋子里的书摆上了台面(地方大了,书也有更多地方了)。中午可以拼几把椅子睡个午觉,下午不忙时可以看看书写写评。虽然这次搬动让老板突突冒着小问号,出了什么事?她怎么一个人搬到那里去了?上下级关系出了问题了么?甚至找我去谈话,balabala。。。但我还是感觉,果然远离了,还是好了些。以前头儿一转头就balabalabala丢一堆问题----不是有OA办公系统么,问题任务发OA就会处理啦。现在没人打扰,清净了,也安静了。话少说一些,静静心,多写点书评-,看着一篇篇balabala,多有成就感----这感觉还真有点“跑得远远的,一切都会好”。我说服了老板,让我就呆在这里,于是远离让自己烦心的事儿,安安静静做自己喜欢的事,这样就好了。

看完85后作者袁田的这本《跑得远远的,一切都会好》,我心里有很多疑惑:为什么一个小女孩要跑那么远,跑到那么危险的地方去?-----书里有许多惊险的事,还有许多环境恶劣的事,当然也有许多非洲好心人的事。文中的袁田说,“我对自己的定义已经十分模糊,不是一个寻找身份认同、有着强烈乡愁的旅行者,也不是一个有着较白肤色、有丰厚家财、在非洲逃避管束和享受自由的富二代。”袁田的独行,难道只为追寻当年三毛的流浪,重归一次随意走走,随便看看,顺便感受的日子么?对此,袁田也说,“我在基贝拉的日子里,似乎每天只是虚度年华、碌碌无为,但我丝毫不因此而悔恨或羞耻,我感知到的比我做到的多得多。”在非洲行走的日子,袁田与遇到的尊者交谈,与伊西奥洛的小男孩詹姆斯聊星星,与美容店里的穆斯林说头发。。。她不断的接触并试图让这里的人们接纳她,只是到最后,仍为自己对他们仍是“一阵风、或一种气候,像那些来度夏的候鸟一样倏忽飞走,也不会留下任何痕迹”,为“他们并不爱我”而遗憾。菇凉,真的,即便你真的很爱很爱他们,也不能要求他们爱你呀。

在成长中发现自己,观察自我,对此,袁田看清晰的是,“自己像一条变色龙一样隐匿在不同的群体后”,“环境没有让”她“改变自己的本质”,“自我放得越空,映照出的对象越清晰”。虽然不知道她为什么这么伤心,远离故土而安慰自己在肯尼亚有一个家,但依然相信,这样的远离,这样的自我观察,这样的自我了解,依然有助于个人的成长,此次不被接纳,也许可以试着下一次、再下一次,也许就好了。

《肯尼亚,很甜》读后感(九):《跑得远远的,一切都会好》别样的肯尼亚之行

因为人在旅途,所以我们总是在不断地前行和游历。见证世间的沧桑,感知生活的美好,享受美妙的旅途,找寻迷失的自我。不可否认,这个世界真的很大。大到很多的地方我们或许根本只是透过图片,文字,网络才可以一睹真容。但是如此的行程同样也是那样别具一番风味,借助着他人的视觉角度,我们居然也可以享受如此精神上的亲身涉足。

“85后三毛”、美女作家袁田肯尼亚90天独行记之《跑得远远的,一切都会好》着实给我带来不少意犹未尽的视觉盛宴。我们实在有着太多的人总是固步自封,不懂得学着走出去看看。事实上,外面的世间却是别有洞天般地诱人心动。尤其在这本《跑得远远的,一切都会好》书中,我个人至少被深深地感染着,打动着,吸引着。

相信去过非洲的人有不少,但是真正可以徒步肯尼亚并用美文和美图进行分享得不多。而此刻的独行记却是带领着我们一同感受着人类文明发源地野性生长文化。书中有着太多的亮点值得读者期待,因为这真的是一次别样的肯尼亚之行。踏上这本作者发自内心肺腑的独行游记之旅,我的心也在不知不觉中跌宕起伏。感动于非常的那份美景,感叹于非洲那些土生土长的居民,聆听着源自于非洲深处最为原始的动物之音---更透过于着处处深入的字里行间,带领着我们共同感悟人类文明发源地的独特音律。曾经迷失的自我或许在这里产生着某种油然而生的再次定位!尽管这片土地貌似如此贫瘠,但是它却有着独属于它的存在美。.初遇内罗毕尊者,东丽区,一切安好,阿里带给我的一夜,不是所有的角马都迁徙,不如归于想象等等的一切都是那样地迷人。行进在这样一片独特的土地之上,我们原本的惆怅和迷茫或许在逐渐被消磨殆尽。取而代之的是那份怀抱感恩和赤诚美好的祝福和心愿。非洲远不远?从地理位置上而言,它和中国的确够远。但是透过这本书,我却感觉自己早在不经意间走入了它的核心和内在。在游览的过程中,我更感受着属于它的文化内涵。这是一种只可意会不可言传的感觉。以往印象中的非洲形象也在逐步被充实和丰富。这里有血有肉,有棱有角,更有着丰富饱满的感情。在分享这份独行游记的同时,书外读者的心情同样也在一同放飞。《跑得远远的,一切都会好》,真正经历过了这样难能可贵的非洲行程,我们才会深入感受非洲散发着的迷人魅力!尽管非洲贫瘠,但是这片土地上的人们是如此坚韧不拔而又顺其自然地生活着;尽管非洲陌生,但是这片土地上的每一寸土壤或者每一生灵都散发着某种耐人寻味的气息!感受非洲文化的同时,我们实则更是在不断寻找之中发现原本迷失的自我。因为经历过了,所以才有会如此深切的感受;因为跑得远远的,所以才有会如此迸发着的激情和感动!

《肯尼亚,很甜》读后感(十):非洲终究是非洲人的非洲

相信很多人和我一样,对于非洲的印象都是间接的,符号化的。除了地理书,大部分印象来自于文艺作品。那个地方有最广袤的沙漠,三毛曾在那里探险;那里有世界上最棒的音乐,是《金枝玉叶》里张国荣最向往的地方;那里有水果味的水烟袋,有最美丽的金字塔, 派翠西娅·克拉克森和亚历山大·希迪格曾在《开罗时间》中留下最美的剪影;那里曾经有一座农场,梅姨曾在《走出非洲》中讲过故事……

它是神秘的,所以也是让人向往的,所以当这位独自在肯尼亚待了三个月的女孩,这本记载作者行走在非洲大地上的经历的书出现在我们面前的时候,可想而知我们会有多激动。但是看完书之后,我感到的却是失望。

这失望主要来自于三个方面:

一.先入为主

作者显然是用心做过功课之后才出发的,可也正是因为她做过功课,所以有了先入为主的认识,这种认识在她的文字中并没有直接体现出来,可我们在看的过程中可以感受到。她写东丽区的婚礼和派对,写当地人的生活,写动物迁徙,很多东西都来自于第三方资料,即便是自己经历的事,其感悟也是建立在已有的认识上的。看她的写得东西,总感觉她在说:“看吧,我早就知道是这样。”

二.上帝视角

作者是一位中国人,而且看之前的经历,按照世俗的标准来看,甚至可以算是一位比较成功的中国人,所以在面对贫穷、落后、疾病肆虐的非洲时,产生怜悯是很正常的,但是那时时飘到空中的上帝视角是怎么回事?

“整个吃饭过程可能只用了10分钟。地上有食物的残渣,踢得满地的鞋子,沾了乌咖喱的翻到的铝盆。孩子们重新排好队,等着派发饼干。只是最普通的绿色包装家庭牌原味饼干,在马他突车站随处可见,不到20先令就可以买上一长条。

“他(Fursa儿童中心创办者保罗)带上老花镜,在计算器上一个数字一个数字地按按钮,然后写在笔记本上。看得我一阵心酸。他可能四十岁都不到,却被一种沉重压得透不过气来,我隐约觉得,还差最后一根稻草。”

“圆筒水箱里贮存的水似乎已经用完了,我连手都没地方洗,只能用剩下的一点儿矿泉水漱了漱口。保罗是怎么在这样的环境里一待数年的?”

……

在第三章中,这样的语句数不胜数,章节名叫“爱你的邻居,就像爱你自己。”可是作者显然更爱自己,她没有办法像爱自己一样爱那些萍水相逢的非洲人,甚至连最基本的平等看待都做不到,这也是她与三毛最大的区别所在。

三.疏离感

这种疏离感,是整本书给我最大的感觉,也许作者的一段自白可以用来解释:“我虽然喜欢看到孩子们的笑脸,虽然能叫出他们每一个人的名字,但是我之所以可以专注于这些琐碎而不觉厌烦,是因为这日子对我来说有尽头。我不会一直过没有水的日子,不会永远为洗一个澡而穿过整个镇,不用每天醒来眼前跳出的是巨大的财政问题和46张嗷嗷待哺的嘴。我最怕的就是承担他人的责任,他却要将这么大的一个担子交给我。请原谅我的软弱和残酷,我做不到。”

这当然不能怪作者,她只是一个过客,而且她从一开始就知道这一点,所以没有给人无谓的希望,这甚至可以算是她的仁慈。

我们都不是特蕾莎,凭什么要求作者做特蕾莎?她没有理由去感他人之所感,将自己与别人的生命连在一起的。

非洲终究是非洲人的非洲,它的文明,它的文化都自成一体。生活在那片土地上的人们也有着属于自己的生活方式,那是他们自己的世界,外人轻易进不去,除非把自己变成非洲人。三毛、凯伦·布里克森、柏瑞尔·马卡姆都是在这样的情况下才写出经久不衰的传世名作的。