《梅子青时》是一本由张哲 / 刘梅香著作,北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:39.80元,页数:275,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

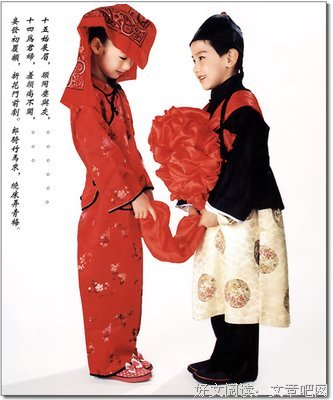

《梅子青时》读后感(一):梅子青时

秀树

《梅子青时》读后感(二):他们波澜壮阔的一生

王硕说,年轻人不要瞧不起老人,老人都曾年轻过,可年轻人老过吗?读完《梅子青时》刘梅香女士一生的故事,发现长辈们也有他们波澜壮阔的人生,他们并非生来就已经是我们爸爸妈妈、爷爷奶奶的样子了,他们也有过年少轻狂的时候,也有过奔波闯荡的青春,他们也曾顺着时代的风浪鼎立潮头,最终也浮沉随浪与生活和解。我的姥爷小时候是大地主家的小少爷,解放后是县城最年轻的会计,现在是镇上毛笔字写的最好的老头。我的爸爸是十村八店最调皮的男孩,参加过三次高考,当了十多年军人,青年时期走遍整个中国,现在是爱好游泳的老大爷。还有我的老奶奶、妈妈和姑姑们,他们的人生摊开也是一部部传奇,可我却鲜少探究过他们的前半生。停下来,听听他们的故事,翻翻过去的传奇,学着怎样不卑不亢过好这这一生。这是《梅子青时》带给我的感悟。

《梅子青时》读后感(三):被脑细胞逐渐关上的历史

读这本书就是15年,刚出就拿到手读完了。然后前两天单向杭州423疯狂朗读夜,跑去找朋友请她吃蛋糕,被店长发现了,说要Q我这种读书日寿星去朗读。慌张翻书,然后书包里就有这么一本。因为我外公给我家留了一本传记。我真的觉得没有几个人,能在有生之年弄清楚自己的祖辈经历了啥。这是一种有生之幸,这一点是我和作者的相似之处。然后我就读了本书作者发现外婆同学录的那一段。然后的确我带了一堆书要换书玩,结束我才想起来说,结果么,只有一个男生要和我换,就把这本书给换走了。。。。嗯,我有一点舍不得。而且换的是本诗集,我这个人没有那么喜欢诗。看在北岛得份上,觉得换书的男生应该会认真对待这本书。就同意了。。。。后来朋友来我书房玩,说我当时朗读完就有读者问书店里有没有这本书。。。单向的风格怎么可能有这么小众的书呢!!!!!不过能有人愿意读这本书。我是十分乐意推得。因为老人真的,不用等到他们都离去,老年痴呆症,思维表达下降,口齿不清,历史就在一天天的人们的无知觉之下,慢慢关上了她的们,老人们如同历史的碎片,被时间之风一点点,一个个碎片得剥离带走,最后消失在不可追寻的尽头。

《梅子青时》读后感(四):从平凡人的角度见证动乱的年代

从平凡人的角度见证那个动乱的年代。抗日形势之艰巨,学校从杭州都被逼到福建了,惊险的学校被轰炸描述,惊险的搜山,好在各种自我保护。

湘湖师范应该是如同现在的高职院校,有三年制、五年制那种,查了下学校最后的命运,还是符合学校的定位。不管怎么样,是整体的社会风气还是,印象深刻的还是书中穿插着跟现在毕业留言册一样的留言单,学生整体的书写水平还是很高的,耐看、行云流水,完全不同于现在的书法,就是潘仙华寥寥数笔的“鲜花”作品,也是个性十足,感叹。

提到潘仙华,个人觉得两人是互有好感,就是差点火候,后来遇到那些事,以梅香的性格,应该是决绝的离开。

时光悠悠,年轻的照片看着看着,随着梅香的娓娓道来和作者的书写,悠悠到了新世纪,主角三人的友情重合和世纪见面确实困难,看到三人的合影,是感叹人的性格定下来了,就算是老年痴呆,内心的微笑还在,桃子嘴角还是上扬的。

有读书还是好的,各种不同的信息,各种不同的人,见到的是不同的世界,不管是在什么时候。

最后还是感慨和难忘于那个时代学生毛笔字的潇洒和漂亮。

当然还是不喜欢作者现在与外婆过去的穿插描述。

《梅子青时》读后感(五):她们的青春

青时,即懵懂之色,含苞待放,眼前的景象逐渐清晰,外面世界的窗纱慢慢拉开

认识她时她已人到中年,我只记得她步履蹒跚的姿态,吃饭时都是站着吃,说话慢条斯理,缓缓道来的样子总使我心情格外平静。

一日,我正在隔壁屋睡觉,她推开门,毫无征兆地讲起了她年轻时的事情。正逢全国基础大建设,百废待兴,她举家迁到这里,她带领工人家属盖起了安家的房子,出了无数大力,使得现在腰痛腿痛无法治愈,工作努力被选为全省劳模,参加全国铁道大会,被邓小平同志接见,合了影,但当时物资贫乏,没有舍得要一张。回来时被单位领导妒,遭受排挤。当时家里孩子还没这么多,搬迁来了这里,大的代小的,当姐姐的基本都迟入学两三年。

听到她的故事,仿佛是某段小说情节,我有些恍惚,转念便忘记了。

“你看看,一个,两个,哎呦,这还有呢”。已过二十年,如今我能听懂她说的话只有这一句。是的,糊涂了,变成了这样。

年纪越大,听到她年轻时的故事越多。她年轻时时方圆百里的名人,现如今有人问到我时,他们总是禁不住地感叹。她是有故事的,现在我会玩网络,维修手机电视我样样在行,懂得时下潮流,但听到她的故事,我从来感到自愧不如。就连我那年轻时无比叛逆的爸爸,都老老实实听她的话。

她们的青春,经历了战争,村门口有流寇逃窜,偶尔还能听到枪声,本就生在乱世,百废待兴,她们出力建设,住着亲自盖起的四间平房。年纪大了,上不了露天厕所,没有精力半夜起来烧煤生火,没有力气在水井压水,搬到了楼房。

在她的照拂下,全家人茁壮成长,她口中已经无法讲述完整的故事了,在有能力时,还没有人忘记时,我想记载下来。

小说作者的心情,通过文字句句感同身受,临毕业前,在学校图书馆看到了这本书,我暗自想一定要读。

《梅子青时》读后感(六):梅花暗飘香

我在浙图的书架上偶遇了这本书,封面上写着“外婆的青春纪念册”。这本书出版于2015年,描述的是上世纪四、五十年代发生在作者外婆刘梅香身上的动荡青春。

刘梅香是一个时代的普通人,并非出身书香门第。她经历的是一个年代的战乱、动荡,求学、生活之路谓之艰难,校址几经迁移。然而,这些都不能摧毁一个人对民主与平等,自由与解放的追逐。文中说道“人力可克复环境”“多一分磨折,多一分成功。梅香:不要因受磨折而消极悲观,应该积极地去奋斗。”动荡年代之下,坚守更是难得。刘梅香是一位教师,传道授业,真心对待学生。遭遇文革时期,学生们起哄闹革命,而她却镇定自若,对学生讲“第一,不管怎么样,我还是按照教学计划上课,只要下面有一个学生,我也照样上。如果一个学生都没有,我就站在教室里,站到下课再走。第二,不上课可以,但是将来要找我补课,我是不给你补的。这是我的原则。”这番话,可以看出她对学生是真的负责任和关切,知识在那个年代对于一个人的改变是重要的!

刘梅香,是怎样一个人呢?她敢于直面社会的不公正,她敢于揭发,两年内因为为人耿直而被辞职两次。反观现实社会,“潜规则”这个词已然成为社会现象,很多人即便遭遇不公,也不敢去揭发,忍一天是一天,这种容忍,在外国人看来就是“东亚病夫”的做法。

作者写到:她站在一边,笑容盖不住脸部线条显现出的硬朗和自持。有着这样笑容的人,多半对事物缺乏狂热,不会狂热地爱,不会狂热地恨,也不会狂热地信仰。正是这种冷静和现实,让她面对时代的浪潮和生活的压力毫无惧色,一路走到今天。这就是刘梅香。

《梅子青时》读后感(七):外婆的记忆

外婆大我60岁,自有记忆起,我就住在外婆家。外婆家在小村子里,三面环山,一条小路穿过村庄通向公路,小溪和公路弯曲并行。那时我三周岁,能说会唱,在村子里度过无忧无虑的童年时光。

外婆没上过学,不认字,只能勉强识得电话本上的数字,但是我认为她是家族中最有智慧的人。在外婆90岁生日那天,我一个人跑回去在外婆家住了三天,我试着向外婆询问从前的事。外婆的回答简短干脆,她问,说这些做什么。她的口气俨然在说,这些可是秘密。我一时语拙,用方言我很难组织起一个通情理的解释。于是,那段录音就停留在6分35秒。

在外婆的简短回答中,我记下了几个数据——她的出生地点,她的兄弟姊妹几个,她两岁亡父,十五岁嫁给外公,十九岁亡母,在战争中一个人拉扯小孩长大。就这么几句话,她介绍了她的早年生活。对于我来说,这组数据几乎是震撼性的,因为在我的记忆里,外婆一直是以老人的形象存在,而这一天,老人向我说起她的童年、青年。仿佛那一刻,外婆才是以一个完整的形象在我意识里确立。我有点遗憾,这些事情外婆一直随身携带,是外婆生命的重要组成部分,而我一直视而不见。此外,外婆的记忆还向我展示了那个村庄五十年前的场景,外公的隐藏性格,姨舅们的童言。

说起这些往事,外婆有点悲伤,她起身进屋做事去了。外婆几乎从来不停止劳动,炊事和家务不离手,这对她来说,才是生活主要内容。而人、情感,说做些又做什么呢?我只能默默地坐在院子里观想。

翻看《梅子青时》,我没有想到我的外婆,单纯被作者和他外婆的故事吸引。书中一幅幅珍贵的同学留念印在纸面上,时空穿梭,令人难以置信。那种距离太近了,70年近在眼前,仿佛身边某个平凡的人,她的一生就是这么壮观,只能怪我们缺少这种视野。另外,外孙和外婆拗脾气的情节让我捧腹,我觉得太好笑了,温馨啊。

花了三个晚上看完这本书,看完之后,我开始想念我的外婆,想念我的童年。

《梅子青时》读后感(八):和谐亲情致青春

和谐亲情致青春

《梅子青时:外婆的青春纪念册》是2015年9月北京联合出版公司出版的一本新书。当时,笔者一看题目就觉得,外婆青春纪念册是不是一本简单的外婆回忆录啊?带着这几分犹豫、这几分郁闷,我在网络上查阅了这本书的介绍。根据媒体资料来看,1937年日本全面侵华后,浙江杭州沦陷,原处萧山的湘湖师范学校被迫南迁流亡办学,师生一路辗转至义乌、松阳、庆元、景宁等地。外婆(刘梅香)在1941年入学湘湖师范,四年青春时光转瞬即逝,而在此结识的同学师长、奠定的世界观、价值观,却深刻地影响了外婆的一生。

后来,网络的断断续续介绍有些满足不了我的好奇。后来,干脆从网上买了一本,细细品读,感受那些年的青春童话、那些年的致青春。文中介绍,70年后的今天,在一次偶然整理外婆的旧物时,外孙(张哲)发现了一本70年前的毕业留言册。这次偶然的相遇,连接起了外婆的现在与过往,也让外孙重新认识了外婆。每一代人的青春都弥足珍贵,70年前外婆在抗战与求学中的少时故事,穿越战火和动荡的久远年代,仍深深地吸引着像他这一代年轻人……这既是93岁外婆的一部抗战求学回忆录,也是祖孙两代间一曲令人感喟的心灵对话。浓浓的祖孙情的确让人感受到了暖暖的爱意。

外婆的青春是绚丽多彩的,外婆的青春是难忘的,值得崇敬的。80后作者却能这么孝顺,这么有感恩之心,的确让笔者深深佩服。他的确不简单,作为这么一个80后却能写出这么好的书来,的确值得佩服。而作者的外婆更是让人佩服,他们经历过抗日战争、经历过战火纷飞,经历过旧社会的困苦,却能乐观坦然的面对,的确让人顿生敬意。

作者的外婆是个感性、细腻的老人,93岁高龄了却还是那么有亲和力,言谈举止那么随和,让人瞬间忘记了她的实际年龄。的确让人佩服,让人羡慕不已。这样一位可亲可敬的老人,的确让人充满了崇敬、敬畏。

作者的外婆留下了很多同学、好友相送的题词、书信,看来她是一个非常有人缘的老人,我们看到了她的好友非常多。我们看到她还是那么从容、淡定。

《梅子青时》读后感(九):梅子黄时雨

家有一老,如有一宝。我家故事的传递通常由我爸完成,饭桌上的故事会是老生常谈。我家过去在山东,曾经在村里风光一时,有屋有地有两个长工,一个姓马,一个姓冯。老马活好最笨,老冯相反更善于交际。当家的老太爷在城里做买卖,老太奶管家管长工管两个儿媳妇儿。

大儿媳笨,人却老实。二儿媳嘴巧,有时偷懒老太奶也不点破,两个儿子都是好庄稼汉子,却都没有出去挣钱的能耐。这让老太爷十分恼火,每次过年回家,总免不了在饭桌上瞪他们几眼,叹几回气,抽几口老烟袋,喝几口闷酒。

我爷爷是家里的老幺,是上过学的,最得宠却也不娇养。不管是暑天三伏还是寒冬腊月,天刚一蒙亮,老马就会在窗前扣窗,叫小少爷出来扫院子。

我爷爷反抗过,被老太奶教育过几回后,练出了闭眼扫地的绝学。

扫完院子,饭也做好了,吃几口饼喝一碗粥上学堂,之乎者也,孔子曰几回之后,纠集一班孩子玩点乡间游戏。

美丽的童年随着日军侵华结束,爷爷为了躲避日本兵只身一人逃到了大连,认识了我奶奶,结婚生子。

其实至今我都不知道这些就着花生米与大连干啤的故事的真实性,但是总满足了我对我的根的一点点遐想与希冀。

我想人们不能探知未来,就会对过去的事有所好奇吧,家庭历史的传承是家庭教育的一部分。而且应该是重要的一部分。

梅子青时恰好就是一本家庭史,更通过家庭的故事折射出了整个国家的兴衰起伏。可能不是每一个后辈都有耐心听家里的长辈讲过去的故事,也不是每一位长辈都有这么跌宕的故事。

所以梅子青时这本书看起来如此的可贵,它的可贵正是现在很多出版物所缺少的,真实。靠段子和巧合攒起来的故事不会让人拍案叫绝,只有真实的故事才会让人沉浸其中。

这本书无论从装订还是排版都看出了作者的满满诚意,可能这本书不是给我们外人品评的,而是给老人家的纪念,它不单单是一本出版物,他是一个老人,一个家庭的一段弥足珍贵的记忆,是感情的浓缩,是灵魂。

所以外人如何评说这个故事的任何细枝末节都没有意义,这个故事就是这个样子,一个人的一生就是这样度过。

《梅子青时》读后感(十):春泥满路 细雨靡靡 ——《梅子青时》,相聚离别时

春泥满路 细雨靡靡

——《梅子青时》,相聚离别时

因为听说讲的是“湘湖师范”的故事,所以想要读一下这本书的我,是1997年进入湘师附小读书的。我有一个70后的在湘湖师范读书的隔房的表哥,也曾经走在当时还存在那座学校的西河路,我曾记得“千教万教教人求真 千学万学学做真人”的陶行知先生的箴言,但09年后这座学校也离开了萧山的土地,变成了一块搬迁到别的地方的牌子。

也许湘湖师范注定是要不断迁徙的,在战争年代,70年前,它在松阳当地落脚,又与当时青春年少的现在的老爹爹老婆婆有什么样子的因缘呢?讲述《梅子青时》故事的刘梅香女士在口述当中表达了对现在年轻人不会想要了解这些“老底子”的故事的担忧,可其实我们想要听这些故事的,因为它们就如同是一本本真实的有血有肉的家谱,让我们知道那些我们称为“爸爸”“妈妈”“爷爷”“奶奶”“外公”“外婆”的人是鲜活的,他们是“梅香”、“爱凤”“庭芬”,他们在照片上也会是傻气地年轻着,他们也曾经爱过、活过,他们会是那个会为了考试而“困不好觉”的学生,也会是直言仗义挺身而出的初出茅庐的社会新鲜人……

作为读者,你会喜欢这样的一本书的。它甚至会让你默默流泪,它让你想起曾经年少的时候你错失的了解属于他们的故事的机会——那些无数个他们尚未如此苍老的手臂打着蒲扇为你驱赶夏日的蚊虫的夜晚,那些无数次牵着你的手任你在人行道花坛突起的细边上走独木桥的温暖的手,那些偷偷塞给你的带着花花绿绿糖纸的糖——那么回到70年前,也有人为他们解答天空的秘密吗?也有人会是她们的闺蜜吗?他们会被家里人怎样期望呢?

落红本是无情物,化作春泥更护花。但成为春泥之前,他们曾经有过怎样鲜红而美丽的青春呢?有时候你会感谢上苍给你这样一个机遇,去留住这不多的时光,去挽回那仅剩不多的青春年少,也许不是所有人都会有这样的机会,肯让你留住过去的青葱岁月,告诉那些不是传奇的平凡与寻常。

春泥满路,细雨靡靡。梅子青时,绿便西池。

y 林怿

2015-9-29 18:49:59

写于御庭园