《最后一个捕风者》是一本由蒲末释著作,华中科技大学出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《最后一个捕风者》读后感(一):感觉上看到了自己

生于80年代的人,大多数都经历过小镇生活。一排排灰色红色的房子,冒着热气的烟囱,渐渐颓败的街道,老人老去,年轻人出走再不归来,与其说在读一个个故事,不如说在一个一个故事中寻找自己,以及自己生活的影子。

读作者的故事,能看故事背后走慢的时光。读这些故事时候,我脑海中出现了一个少年的影子,素色,消瘦,在荒凉的道路上变成一根纤细的针。心中难免若有所失起来。

《最后一个捕风者》读后感(二):最后一个捕风者,一个小镇青年对小镇青年作家的看法

睡前读物打个卡。作者是个擅长讲故事的作家。这本书的语言风格里有点青春文学的伤感和忧愁。当然,作者并没有沉溺于伤感与忧愁里无法自拔。这得益于作者对人性和岁月的流逝有着清醒地认知。总得来说,对于世事沧桑人情冷暖采用青涩的写法,的确让人耳目一新。颇有些青涩少年初长成的美好青春感。同时笔力不错,在故事衔接不太连贯,叙述事件跳跃大,松散的情况下,能用一个模糊而又清晰的极具象征的事件贯穿全文,让读者不觉得散,反而觉得真实,这是讲故事的技巧和功力所在。与此同时,这种风格的缺点也十分明显了。首先,毫无疑问,这本书比普通青春文学的文学性要高很多,但对往事的过度怀念,字里行间时常有和青春文学一样,过度沉溺于伤感的通病。 再者就是讲故事时,有些段落出现了失控,有种为了讲故事而讲故事的牵强感。有着句子也一样,比如牵牵手就能怀孕这种认知,在偶像剧里出现也就算了。本书一篇文章里的主人公也有这种认知。实在让我大跌眼镜。我知道作者年龄不大,实在觉得这种认知是为了故事而故事所以才会出现的桥段。不管怎么说,这部书值得一读。比较赞成豆瓣上一个叫远子的用户的评价。

《最后一个捕风者》读后感(三):最后一个捕风者书评

漕阳镇狭小,混乱,邻居、同学的关系看似紧密却又疏远得很,就像书中的叶生和他的父母。他们争吵,离异,全然不顾少年灵魂中被拉扯着的伤痕,那些伤痕让少年受伤,并强迫着让他成长。几乎所有的短篇里,都没有一个完整的所谓幸福的家庭存在,组成家庭的重要因素总是缺失,但这是一种现实真相,是不加渲染的如水泥墙般坚硬的真相。阿释既站在这种真相其中又能脱离出一段距离去冷静描述,不会一味的煽情,又不会冷漠不尽情,这是他的小说拉近你裹着你,让你感叹又难过的原因。 《最后一个捕风者》短篇集同名小说,当读到他们三人被困芦苇荡,叶生和贾亮为了出去而奋力跳起喊叫时,而就在那一刻他们三个人的命运就发生了变化。

《远行的十七岁》阿涛和小美离开了小镇上去了北京,两个人都因生活困难所困,后来阿涛遇事进了监狱。

《壁花少年》中的那对双胞胎活着,却一直要活在那些死去了的愧疚中。这些人都生活在那漕阳镇上,但他们有渴望离开那里。这里面讲述的小镇生活和现实中大部分人的遭遇都很相似,每个人都想飞出小镇,飞出家乡。可出来了看着城市里的繁华热闹却又感到自己一片迷茫。在小镇里想着出去闯荡,在外面又想着家乡,他们如浮萍没有根,飘飘荡荡。

这里面虽然他们每个人所经历的事不一样但他们都抱着同一个渴望,渴望自己闯出一片天

《最后一个捕风者》读后感(四):那些说谎的孩子长大了

《最后一个捕风者》,初次拿到这本书,以为是一篇长篇小说。直到读完第一个故事,读到第二个故事,才发现这不是长篇小说。原来每一篇都不相连。 10个故事,看似不相连,其实无形中有一种关联,因为每一篇都是说的漕阳镇的故事,而是里面都有一个人物叫“叶生”。我想“叶生”应该就是作者吧。 作者蒲末释,是故事里的人,但是他却能把故事不动声色的写出来。每一个故事,仿佛都是凄凉的。 《壁花少年》中的那一对双胞胎,他们本应该是最亲密的人,但是他们却不那么和睦,直到其中一个永远的离开,活着的那个人心里永远都是愧疚的。我不太理解为什么孪生兄弟会这样,因为我自己就是双胞胎,我和我的姐姐是最亲密的,无话不说无话不谈,觉得两个人是一体,从来没有觉得谁是谁的陪衬。或许吧,每个人的生活都不一样,当然也没有可比性。 《远行的十七岁》阿涛和小美在车厢认识,他们一起打工一起吃苦,但是他们并不觉得苦,俩人在一起就是幸福,但是现实总是残酷的,他们终于还是被现实打败,最后小美离开了阿涛,他们终于也没有在一起。 《最后一个捕风者》,当作者后来一个人回到曾经被困的那片芦苇荡,他发现他那里并不是那么大。只是当时他们还太小,困住的并不是芦苇荡,而是他们年少的思想。作者最后回来这里成了最后的捕风者。 作者就是以这种方式来纪念自己的故乡,和故乡里的那些人,那些事。最后作者说,无论是少年,还是中年人,他们最终都没能离开这片土地。而作者最后再次提到了一个女孩的名字张清简,清澈的清,简单的简。她是作者小学四年级认识的插班生,是一个古灵精怪的女孩。我想年少时的我们每个人心中都有一个“张清简”。张清简最后有没有真正意义上离开漕阳镇,谁都不知道,但是她在故乡已经没有归宿。故乡分两种,一种是回得去的,一种是回不去的。但是漕阳镇就在那里,虽然它发生很大的变化。它在被同化,以一种主动或者被动的方式。 那些生活在这里的孩子们,都已经长大,不再是那个爱说谎的孩子。

《最后一个捕风者》读后感(五):隔壁少年

记忆深处一直有这样一个地方,四四方方的院墙里左边种满了茄子、辣椒、果树等农作物,而右边则是在秋天里开的最艳的花,菊花、鸡冠花、凤仙花。。。它们不仅仅是妈妈炒锅里的美味佳肴,更是儿时最珍贵的回忆,这些回忆就像天空中的云朵一样挥之不去却又遥不可及。

这就是度过我整个童年的地方,那几年也是在我这20几年的人生里最开心的时光。那个时候只知道和邻家的哥哥姐姐到处跑,爬遍了附近的山头,摘不完的野果子,雨后和许多小伙伴在河里玩水弄属于自己的河道,看着大人在旁边洗衣服,夕阳布满余辉的时候牵着妈妈的手,带着玩具和衣服一起回家生火做饭;春天的蝉、夏天的杏、秋天的枫叶和冬天的天然冰床,唯一需要照顾的就是比自己小一岁的妹妹,而那时心里也是充满了自豪和担当,这些都是我无法抹去的记忆,也是故乡留给我的最美好的记忆。

直到后来,不知是否应该庆幸有后来,还是怨恨有后来,亦或是成长总是不可避免的爱开玩笑。总之后来我离开了这个带给我许多快乐的地方,就像收音机里的故事永远等不到妈妈回来听,就像被生活捉弄离开家乡的叶生,可叶生最后还是回到了自己多年未见的村庄,而我在今年之前一直没有机会回去!

小时候家里虽说没有贫穷到揭不开锅,但也是那种在过年才能吃上肉的家庭。不像阿涛家里那样艰苦,有点吃的只能留给自己的弟弟妹妹,因此阿涛长得很是瘦小,大家都叫他小~阿涛。阿涛没有念过几年书,就跟着工友来到工地干活,就这样阿涛学会了抽烟,学会了骂人,也学会了说谎。可阿涛还是善良的,还是有底线的,因此认识了小美,让他在这个寒冷的北京有了温暖的依靠。

今年有机会回到我出生并且成长的地方,才知道物是人非是一个什么样的感觉和体验。原来当初印象里的宽马路其实并不宽,记得儿时因为喜欢自行车还在很陡的坡上偷偷的学骑行,可长大后才知道,那个所谓的“陡”其实并不陡。一切都变了模样,不似从前那样“光鲜亮丽”,看着还有些心痛,于是悄悄的走掉了。

就是书的封条上写的那样:我们每一个人心里都会有一个这样的地方,它总是引你离开,却又唤你归来,可当初的一切都不是原来的样子。

《最后一个捕风者》读后感(六):故乡,我的故乡

打开这本书,就好像打开了我封存已久的记忆,那些往事一幕一幕的呈现在眼前。人们都说时间是治疗伤口最好的良药,但是我却觉得我们只是被时间在推着前进而已,那些曾经经历过的事情,只是被尘封起来了而已。如果不想让自己再回想这件事情,唯一的办法就是努力忘记这些事情。就像我的故乡一样,那个曾经带给我许多快乐的地方。可如今我再怎么怀念怎么想念那个地方,却永远也都是回不去了。而那时候的人们现在也都已经变得物是人非。

其实在每个人的心里,内心深处都会有一个这样的地方,它在你的心里占据了很重要的一个地位,即便日后你住的房子再漂亮和华丽,即便你今后经历过的风景再美丽绚烂,也都不及曾经那个地方,而这个就是我看《最后一个捕风者》带给我的一个感触。

在这本书里,一共有十个故事,十种人生,也是十段难以忘怀的往事。读到这些故事的时候,我都能感同身受,好像那些事情是自己经历过的一样。但仔细想想好像在我的生命中并没有发生过这些事情,但却得到了共鸣。也许这就是作者的魅力,这些故事的魅力吧。

我在这本书里能看见一个为了追寻自己的目标而一意孤行,执意离家出走的父亲,留下痛苦不堪的母亲支撑着这个家庭,父亲走后的家庭,儿子是唯一的男子汉,但却总是胆小没有勇气,更不知道要怎样才能安慰受伤的母亲,找回出走的父亲;在这里你还可以看见一个远在异乡漂泊的北漂者,他的理由跟所有的北漂人一样,只是为了追询自己的一个梦想,这个无助的年轻人多么像年轻的自己。

读这些故事的时候,总是会让人感到很惆怅,经历过的往事,无数感慨涌上心头。但其实除了作者,这些事情我们又何尝不是在每天经历着。

曾几何时,我也挣扎努力过,想要挣脱记忆中留下的故乡的影子。但是这个过程坚持了很多年才终于在时间的长河里,漫漫的失去了对它的那种执着。就像作者在后面写的那句话,他始终不明白要离开故乡真正的意义是什么,就像我当初也是无法释怀,为什么要离开得那么突然。可是跟作者不同的是我现在终于想明白了,其实一个人经历过的所有的事情都好像是安排好的一样,没有过去发生的那些事情,也不会有现在这样的自己。

《最后一个捕风者》读后感(七):青春的味道

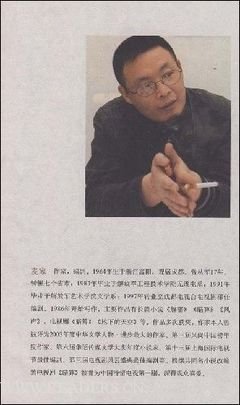

青春是一种什么味道呢?当时还年幼的我对十八岁的到来充满了期待,以为摆脱家长束缚之后可以自由翱翔;十八岁以后,又对二十八充满了好奇,以为那时的我肤白貌美大长腿,然而,一切只不过是一场梦。多么希望,青春能够永不散场。少年时代无知亦无畏,酸甜苦辣咸的味道记忆深刻。因此,我更喜欢《最后一个捕风者》里的青春时光,刻在骨子里的唏嘘短叹在这里一一齐聚。 《最后一个捕风者》的作者是蒲末释,他是青年作家,他是全民故事计划主编。或许,他没有更响亮的名号,他却可以在文字中宣泄出一种力量,一种鼓舞人心的内外召唤。 在书的封面有这样一句话“十段难以释怀的往事,十种挣脱逃离的人生。每个人心里都有这样的一个小镇,它引你离开,又唤你回来。”不可否认,我是被段话所吸引才打开的这本书。壁花少年,我爱这夜色茫茫,父亲变成一只白鸽飞走了,鱼塘,最后一个捕风者,故乡麻将馆,寒风旅人,远行的十七岁,阁楼上跳舞的女人,一场美梦,十个小故事,镇子上的人们来了去了,一个个悲情的故事正在上演,末了啊换来一句感叹。 当读完第一个故事“壁花少年”时,心里有点涨涨的,难受。一对双胞胎兄弟,秋年与秋成,小时候十分喜欢在父母年前玩“猜猜我是谁”的把戏,上学后由于双胞胎的关系总是受到诸多关注,因为常被捉弄,兄弟俩个出现了分歧,拒绝同出同进,弟弟秋成甚至想要留级避开哥哥秋年的锋芒。一次户外游泳,尽管大人们再三嘱咐过危险,孩子们依然带着好奇心欣然前往。谁也不知道,那是一条死亡之路。一活一死,兄弟俩就此永别,他们那温暖幸福的家就此破裂,活着的人带着死去人的阴影。 对于每一个青年而言,走出长大的地方,寻找更大的地方,是他们终其一生的追求。他们厌倦了镇子里的烦人琐事,讨厌一尘不变的日子,恨透了一眼望到头的生活。有人,是迫不得已远离家乡,有人是抱着飞黄腾达的梦想走了出去,毫无意外,当再次回到这个地方时,他们的内心十分触动,对于这个曾经朝夕相对的地方充满了爱意。 《最后一个捕风者》里是各色少年们的青春故事,是他们发生在小镇上的故事,或许部分我们曾经经历过、听说过,读过以后会不经意地想起过去的岁月,怀念着那个长大的地方。

《最后一个捕风者》读后感(八):故乡,我的故乡

打开这本书,就好像打开了我封存已久的记忆,那些往事一幕一幕的呈现在眼前。人们都说时间是治疗伤口最好的良药,但是我却觉得我们只是被时间在推着前进而已,那些曾经经历过的事情,只是被尘封起来了而已。如果不想让自己再回想这件事情,唯一的办法就是努力忘记这些事情。就像我的故乡一样,那个曾经带给我许多快乐的地方。可如今我再怎么怀念怎么想念那个地方,却永远也都是回不去了。而那时候的人们现在也都已经变得物是人非。

其实在每个人的心里,内心深处都会有一个这样的地方,它在你的心里占据了很重要的一个地位,即便日后你住的房子再漂亮和华丽,即便你今后经历过的风景再美丽绚烂,也都不及曾经那个地方,而这个就是我看《最后一个捕风者》带给我的一个感触。

在这本书里,一共有十个故事,十种人生,也是十段难以忘怀的往事。读到这些故事的时候,我都能感同身受,好像那些事情是自己经历过的一样。但仔细想想好像在我的生命中并没有发生过这些事情,但却得到了共鸣。也许这就是作者的魅力,这些故事的魅力吧。

我在这本书里能看见一个为了追寻自己的目标而一意孤行,执意离家出走的父亲,留下痛苦不堪的母亲支撑着这个家庭,父亲走后的家庭,儿子是唯一的男子汉,但却总是胆小没有勇气,更不知道要怎样才能安慰受伤的母亲,找回出走的父亲;在这里你还可以看见一个远在异乡漂泊的北漂者,他的理由跟所有的北漂人一样,只是为了追询自己的一个梦想,这个无助的年轻人多么像年轻的自己。

读这些故事的时候,总是会让人感到很惆怅,经历过的往事,无数感慨涌上心头。但其实除了作者,这些事情我们又何尝不是在每天经历着。

曾几何时,我也挣扎努力过,想要挣脱记忆中留下的故乡的影子。但是这个过程坚持了很多年才终于在时间的长河里,漫漫的失去了对它的那种执着。就像作者在后面写的那句话,他始终不明白要离开故乡真正的意义是什么,就像我当初也是无法释怀,为什么要离开得那么突然。可是跟作者不同的是我现在终于想明白了,其实一个人经历过的所有的事情都好像是安排好的一样,没有过去发生的那些事情,也不会有现在这样的自己。

《最后一个捕风者》读后感(九):是开始,亦是结束

还记得钱钟书先生的《围城》里一句经典:外面的人想进来,里面的人想出去。对于这本书,有着深深的感触。我本就是一个农村人,和书中的人一样,生活在小村落里,小村落贫穷而落后,人们的关系朴实却又敏感,看到这些描述,就仿佛看到了现实中的我们。我们想着从这里逃离,然后再也不想回来,但最后好像也会回来。

其实感觉自己还算比较幸运的,虽然从小就和父母在外生活,但是生活上也还过得去。自己的成绩从小不好,但是却在五年级以后突然上升,读书,也便成了家人对自己的期望。这种期望怎么说呢,要求不高,只求能够多认点字,不要像他们一样面朝黄土背朝天足矣。索性后来自己的成绩一直在中等水平,不上不下,考了一个二本,其实和很多以前一起读书的同学相比,我真的是幸运的了。

我的表姐,从小就聪明,成绩也好,但是因为家里没人能管束她,在中考的时候没有考上高中,大姨花了好多钱才把她送进县里的学校,但是表姐依然没有珍惜,读了一年便休学了,然后去外地打工了。就在四年前,我还在大一的时候,她曾在我的朋友圈下面留言:妹妹,好羡慕你能读大学。那一刻,我觉得自己真的算是傻人有傻福了吧,比起曾经在同一个小学读过书的同学,她们,或许也会和自己的父母辈差不多了吧。

妈妈以前在外务工时,一起上班阿姨的儿子和我刚好是同班同学,成绩也比我好。后来,一起在同一个中学,只是不同班,在高三的那一年,妈妈和我说:他没有考上高中,然后在职高耍了一个女朋友,已经辍学在外面打工了。我那一刻很惊讶,因为那个男生的选择,让我不得不正视自己的学习,因为不想就这样一辈子打工。

文中每个小故事好像都有人会因为种种原因而做出了让人觉得惋惜的事情,我们又何尝不是呢?因为贫穷,所以忘记了心底的那份纯真,为了目的可以不择手段,最终也不过是曲终人散。

一切的一切,好像都是命中注定一般,我们想要走出一个地方,然后好像又回到了终点。乐观的说:地球是圆的,我们总会回到起点。可是,当你习惯了外面的繁华,哪有那么容易放下呢?

只是希望,每一个在外努力的人,都希望你的背井离乡能够换来心中所盼,固然在外拼搏的日子艰辛困难,但亦希望不忘初心,方得始终。

《最后一个捕风者》读后感(十):最后一个捕风者

最后一个捕风者 十段难以释怀的往事,十种挣脱逃离的人生。 这本书的初稿写于2014年,它最初的名字叫《说谎的人都长大了》。三年中,蒲未释陆陆续续写了一些小说,一直到他将这些小说整理成一本书的体量。 蒲未释,青年作家,全民故事计划主编,这是他的首部短篇小说集。本书中的主人公大多失意,落魄,他们的身上有你我看到过的所有动人的东西。 求成和秋年是对双胞胎,左边脸都有一块拇指头大的胎记,像一朵春天清晨乍开的牡丹。那个夏天,秋年为了救掉入河中的秋成,再也没上来过。从此,秋成活成了秋年的样子。成年后的秋成在决定离开生活了十八年的地方后,在楼顶上的砖块跌落下来前,推开了师傅。他在医院中汤了很久。出院后秋成一个人回到房间,拆掉纱布,左眼旁那道长长的疤掩盖了那块胎记。 那个插班的女同学,张清简,清撤的清,简单的简,曾经他们很要好,一起同台主持,一起相互鼓励。只是,后来的他们,隔了一个戏里戏外。 那个有一点点傻的阿峰,和他的同班同学叶航。那一个新年的第二天,叶航走了,离开河折湾,离开了马湖村。而阿峰呢?“怕是一辈子要困在这里了。” 村里考上大学的人凤毛麟角,叶庆的父亲在一次家族宴上,说自己的儿子考上的是一所一本。叶庆也渐渐接受这个谎,并打算一直帮父亲瞒下去。在麻将馆里耍老千的谢城,和叶庆达成了协议,互相保守秘密。事实被揭发后,叶庆家的麻将馆踏了,谢城被压断了一条腿。出院后悄无声息地离开了。叶庆拖着行李箱,也离开了家乡。 这是一本关于小镇青年的故事集,故事的基调大多悲伤。每个离开小镇的人,在异乡漂泊的人,会有点难过。 我也是个在小镇生活了二十多年的人,一直是平平淡淡的,也向往着远方的生活。很多次想要拉起行李箱,一个人去感受外面的人情冷暖。可放不下的太多。曾幻想着一人,一狗,一份足以养活自己的工作,就这样,在黄昏时分,贮立江边,看着夕阳西下。若我当时这么做了,可能看《最后一个捕风者》的时候又是另一种心境。 离开家乡最后的意义是什么?你能给出答案吗?做出决定离开的时候,是否想着风风光光地回来?去拼搏,去奋斗,最后为的都是心中理想的生活。当现实并不完美的时候,首先想起的是否是家乡的那轮明月? 只愿你初心不变,离开后如想象中一样美好。