《浮生六记》是一本由沈复著作,汇智博达|出版的平装图书,本书定价:38,页数:234,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《浮生六记》读后感(一):《浮生六记》....喜欢

读《浮生六记》深深的被该书的真纯率真,独抒性灵,不拘格套,富有创造性格调所吸引。这种创造性,首先体现在其题材和描写对象上。在书中,作者以深情直率的笔调叙了夫妻闺房之乐,写出了夫妻间至诚至爱的真情。在中国文学史上,描写情爱的诗文很多,但大多或写宫廷艳史,或写权势礼法淫威下的爱情悲剧,或写风尘知己及少男少女之间的缠绵,很少涉及夫妻之情。盖闺房燕昵之情意,家庭迷盐之琐屑,大抵不列于篇章,惟以笼统之词,概括言之而已。

《浮生六记》读后感(二):夏日里的一缕清凉

大暑的日子,天气像个火球,越滚越热。避暑,是贯穿整个夏日的主题,现代人有电扇,有空调,有足不出户的外卖却也难抵心中的燥热。古代人的生活,相对简单些,绿树清风,人无燥热反而更愿意安定下来,静坐片刻,遥望树下阳光斑驳,心中亦有如凉风拂过,简简单单的生活,亦如沈复和芸娘。 最近喜得一水间译本的《浮生六记》,苏州的天气虽热,心却是明媚的。拿到一本好书,常常手不释卷。这是我第一次读《浮生六记》,对于我来说有一点特殊的感情,因为沈复是苏州人,我也是。虽然书中所记是乾隆年间的事,离我有些遥远。但他笔下人情风物、街市民巷、节庆民俗的描绘,展现了江南苏州书生家庭市井的风物画卷。于我今天生活的苏州,依然有着他描绘的影子,备感亲切。特别是他们的夫妇之情,不免为我所动。一个洒脱自然的秉性,一个聪慧贤良的温情,二人从缔结婚约到志趣相投,彼此相依,贫中求乐,伉俪之情的可贵,实在让人向往。美好的感情其实都一样,回归生活的本质:简单、淳朴、相依、相伴。 一水间译本的《浮生六记》,读来去除了浓墨的家族生活弊端和封建礼教下的压迫,从生活细节去品味两人的清淡闲雅情致。平平淡淡、细腻的叙述,将平民百姓的普通生活展露在我们如今这个物欲横流,婚姻变成了契约的截然不同的世界里。读罢像是酷暑不出门,躲在屋里睡懒觉,难得的快乐时光,却也期待雷雨时日带来的凉爽感,能给我们变幻的生活带来温和的冲击,使我们在清凉夏夜之时,摊开这本书,拾起闲情,去体会人世间最真实卑微的情感。

《浮生六记》读后感(三):挽手话斜阳 ——读一水间注译《浮生六记》

夕阳西下,门前伏着一条老黄狗,夫妇俩挽手相依指点江山美景,这种场景是美好温馨的也是令人动情的。这种生活状态中更多的是在展现夫妻几十年如一日的感情,而非轰轰烈烈的爱情。这种情感远不如白蛇与许仙、梁山伯与祝英台之间的爱情感人,但绝对令人无限向往。 沈复的《浮生六记》作为一部经典的散文作品,流传甚广,这六篇文章倾注了沈复的心血,也承载着沈复与芸妹的浓浓情意。经典的流传总是引人注目的,后世注译的《浮生六记》版本也非常多。一水间此次耗费大量的精力,努力从全新的角度来解析了这部经典作品,令人感慨颇多。 沈复作为一介书生,他有许多彼时文人的共同特性,那就是渴望通过读书来一展自己的报负。但许多时候,天意弄人,他只能跟随官僚,通过另一种方式来施展自己的才华。但他有一个深爱的女人,他们两小无猜的时候约定婚姻,在美好的少年时成婚,从此相知相守。

天公也妒世间的这般生活,妻子在壮年不幸离世,沈复内心备受煎熬,这种感受,常人断难体会。文人总有文人表达情感的独特方式,那便是用手中的一杆笔来抒发情感。沈复将自己与妻子在生活中的点点滴滴用优美细腻的文字缓缓展开,让人看到了一幅恬淡的生活画卷。

天公也妒世间的这般生活,妻子在壮年不幸离世,沈复内心备受煎熬,这种感受,常人断难体会。文人总有文人表达情感的独特方式,那便是用手中的一杆笔来抒发情感。沈复将自己与妻子在生活中的点点滴滴用优美细腻的文字缓缓展开,让人看到了一幅恬淡的生活画卷。淡的生活画卷。

一水间作为一位情感细腻的姑娘,将沈复对妻子的情感把握的非常精准,在她的笔下,沈复的文字在转换之间也丝丝入扣,令人读来情真意切。文字的优雅不仅仅在于外,更重要的是内心情感的流露,引发的是读者的情感共鸣,是对真挚情感的感动。

《浮生六记》读后感(四):《浮生若梦,百转千回》

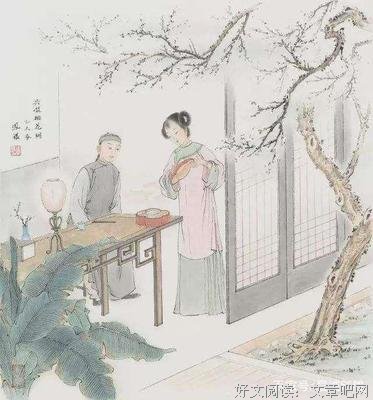

好久之前就听到一水间译沈复先生的《浮生六记》,我是非常期待的。前不久收到了书,颇为惊喜。书的封面雅致大气,几笔简单勾勒的书画,似是有种淡薄缥缈的意境。

说来惭愧,我是很久之前拜读过沈复先生的《浮生六记》,那时候还是读的原文。高中时期学了好多的文言文,那时候觉得自己颇为厉害,总想着自己也要读一本没有译文的文言文。《浮生六记》便是我接触的第一本,起初只是读来消遣,可没想到却被深深的吸引了。沈复先生和夫人陈芸的爱情和婚后的相处一度让我对爱情心生向往。一生得一知心人足矣。

我和一水间私交甚好,她找我写书评时,我是颇为忐忑的。怕自己简陋的文字不足以体现这本书的好。读起这本书仿佛又回到了高中时期在紧张的学习状态下仍然背着母亲偷偷的读。书中许多内容大多已经忘了,再次读起依然是让人兴趣倍增。一水间的语言功底,我是一直很钦佩的。原文可能深奥或许晦涩的词语翻译的生动形象通俗易懂,仿佛沈复先生和夫人陈芸的生活就在眼前展现一样。陈芸是我印象很深刻的女子,她真的是太完美了。即使家境窘迫依然是高洁亮丽,古人崇尚女子无才便是德,她好似并不受世俗干扰,她爱好读书写字,她可爱迷人,有才华,有女人的娇羞温柔。这一身优点集一体,若搁在当代也是很多人追求的。沈复先生的一生大概是多了陈芸才有了许多乐趣。人生短暂,得一知己颇为不易。先生他命运多舛,时运不济,后陈芸的去世对他也是颇为打击。浮生浮生,沈复先生以真映幻,写着夫妻二人相互逗趣,相互扶持,悲切动人。

史料记载沈复先生奔赴四川后,无人再知他的踪迹。我们不妨大胆猜测或许他是漂泊去了,生而为人,没有陈芸相伴的后半生他过得太苦,一边流浪一边想念。也许他会在某个世外桃源定居,慢慢终老,在一个风和日丽的早晨晒着太阳,耳边轻轻拂过温柔的风,他安静的去寻找他的陈芸了。人生浮浮沉沉,大概是如酒醇厚回味,大概也如烟吧,飘飘渺渺百转千回。

《浮生六记》读后感(五):浮生若梦,为欢几何?

今天刚把《浮生六记》看完,我很羡慕沈复与他妻子陈芸之间的爱情故事。《浮生六记》是清朝沈复所作,这本小说书记录了沈复与妻子陈芸坎坷而美好的感情生活,也记录了沈复多年游历的所见,以及沈复当年作为“文艺青年”如何莳弄花草、品鉴园林的。如果不是这本《浮生六记》,恐怕我们都不会知道沈复这个人。 沈复生于乾隆二十八年十一月二十二日,那时候正好是太平盛世,他又是生在文明礼教的书香世家,居住于苏州的沧浪亭畔,这为他写《浮生六记》奠定了良好的基础。 看完《浮生六记》后,让我印象深刻的一小节是卷一闺房记乐中的成婚,其中有句话到现在我都忘不了,“芸告诉我已经吃素好几年了”,这句话很明显的表明了陈芸对沈复的用情至深。因为那个时候正是沈复出水痘生大病的时候,而陈芸是为了沈复乞福而戒食的。试问又有何人能做到这个地步呢? 21世纪初的人们对古代爱情已有些冷眼旁观。让人们产生认同感的倒是混杂在古典剧里的“活得潇潇洒洒”、“共享人世繁华”这样的现代观念。21世纪初,一切都在被无情地改变,社会价值观改变着个人的人生观,个人的人生观改变了爱情观。今天,最为私人化的爱情已被强大的社会价值观所 浸染,生活在其间的人们不得不面对处处涌动着的流行爱情观念的种种冲击。人们在爱情中再也不会那么单纯,也不会做到像陈芸为了沈复乞福而戒食那样单纯的爱一个人。 可是,就算沈复和陈芸是如何的相爱,他们还是抵不过生老病死。然芸终因血疾频发不止,魂归一旦。因贫困,芸至死不肯就医,弥留时惟心心念念缘结来生。芸虽亡,而沈复对她的深情却无止境。这时我想到了《我们三》书中的一句经典语录-----从今以后,我们只有生死再无别离。钱钟书和杨绛的爱情也同沈复和陈芸的感情一样,那么让人感动。 沈复和陈芸他们夫妇本想过着陶渊明笔下“采菊东篱下,悠然见南山”的生活,可是由于封建礼教的压迫与贫困生活的煎熬,终至理想破灭。真是可惜可叹啊! 以题“浮生六记”,作“浮生若梦,为欢几何”之解。人生虚浮如梦,算算能有多少欢乐的时光呢?何为人生?不过一场大梦。你无法控制梦的开始与结束,只能被动的参与其中,处万物之逆旅,为百代之过客。而碌碌世人,所为者何?唯有欢乐。天地光阴,皆无可左右,梦中轨迹,却是自己走过。

《浮生六记》读后感(六):“芸”来是你

一部作品,在当时当世流行并不艰难,但是能穿越百年时光,仍有读者,足见其深入人心。《浮生六记》就是一部令读者向往的好书。沈复其生平不详,但字里行间流露的是对人世真善美的向往与维护,其妻陈芸与其不仅仅是一纸婚约,更多的是心灵的契合。 书名语出李白“浮生若梦,为欢几何”,告诫的不是让我们为功名利禄而折腰,而是得闲暇时且作乐,沈复以自身经历为线索,表达的是修身养性的哲学,一言以贯之的是清明的文字、高雅的图景。 第一部分“闺房记乐”,引子便是“关关鸠睢”,追忆的是琴瑟合鸣的快感,记载的是夫妇初识至其妻亡故的件件逸事,我们为陈芸的率性而感动,也为沈复的情深而追思。如果人世间是因为父母子女而聚合,那么夫妇之伦理则是聚合的源泉。芸之可贵之处在于风雅感性之后的缄默沉静,居然能在那个时代能寻夫君之乐,为其觅得姬妾,亦可雇个走贩在赏花会中抛头露面,着实心思细巧,屡遭天嫉。 第二部分“闲情记趣”暗合了童年对于人一生的重要意义,不仅有童稚时的乐趣,更有成人后的欣然,沈复可以视夏蚊为群鹤,以从草为林,以蚁虫为兽,引人入胜,令人深省。人生不可以只有功名,更应该时以虫鸟花草为乐,你我本俗人,总免不了脱欲入雅,在当时的社会风气中,这种勇气颇令世人称奇,沈复与陈芸的相伴相行绝不是一时一事的心血来潮,更多的是一生一世的诺言。 第三部分“坎坷记愁”更多地谈及的是负能量,从坎坷的岁月中磨砺坚忍不拔的性格固然是好事,但是如果内因的弱不禁风,在外因的作用下必然会发生覆巢之下安有完卵的效用,沈复满怀着对亡妻无限的怀念及其对命运不公的愤恨,无法挥去的是自身作为男子汉的不容易,在当时“道”的横行下对女子“无才便是德”公论的鞭挞,却因为对亡妻的念念不忘而变得火药味淡化。 第四部分“浪游记快”再一次揭示了沈复“寓意于山水之间”的恬淡,毫不例外他对于名胜古迹的态度并非客观而公正的,总是借物讽人,尽管可以抖一拌机灵,说一说典故,但是仍然无法安放内心的骚动,既然不能放纵情色于杯酒之中,那么回归山水寻求心安也不失为文人的觉醒。 对于后两记“中山记历”、“养生记道”,在我认为是“续貂”之作,少了前四部的直抒胸臆,反而是裹足不前。虽不明白沈复何至如此,但想到当时知识分子那种轻狂与浅薄,也就豁然无惑了。

《浮生六记》读后感(七):大洪水前的恩爱狗

“治乱循环”是***历史上无论如何都摆脱不掉的魔咒。

生活在太平盛世的老百姓还好,工作就是按部就班的入托升学上班提干宫斗退休,闲到无聊的话可以没事扯皮家常里短吟风弄月侍弄花草写诗作对炫耀才华,最大的痛苦也就是没考到功名,没找到好老婆,没升官发财实现阶层跃升,就像如今在各种社交网络上那些晒朋友圈的,吐槽自己中年压力好大的再或者是转发“中或最赢人无贬基”的吃脑残片的无知青年,说难听点是袁隆平的杂交水稻太成功让普通人吃太饱闲的。

倘若赶上运气差遇到乱世那就苦逼狼虽啦,大洪水一来,哪里有什么田园牧歌,到处都是废土,保准你变成疯狂的麦克斯,还吐槽人生靠北?你恐怕连要活下去都拼尽全力,为口吃的和一片遮羞布都会和流浪狗和猫打架,甚至直接吃掉他们的主子,觉得“真香”,平常的口粮只有啃树皮和吃观音土,真是乱离人不及太平犬。

本书《浮生六记》就是描写的大洪水来临前的一对恩爱夫妻的故事,作者沈复讲述自己和他的妻子陈芸生活几十年的小幸福和小悲哀,书分成六章,闺房记乐,闲情寄趣,坎坷记愁,浪游记快,中山记历和养生记道,其中后两章在书中的附录里提及到因为什么原因散轶掉。

其实我感觉这本书啊,文字确实水平不错,但能在一众文青中有那么好的口碑还有知名度,大约是靠很多文学家力推的原因,如果没人捧,估计这书很难火这么久,原因无外乎是这书其实但就内容来说既单薄又枯燥,读起来没味道,素面朝天的。普通文青看这书肯定也是觉得不咋地,不如读《金鳞岂是池中物》或者《战狼》或者《小时代》这样的书过瘾。但是大咖出来站位力推啦,文青们就觉得可以花钱看看,岂不知大咖们,那些大洪水的幸存者们,他们推书啊,很多时候不单单因为这书文笔好,还有可能这书说出来他们想说的话写出他们想写的自我,那些逝去的 good old days 。

同光中兴年间的人挖掘出这本书,让其初次成为畅销书,估摸那时人的心态是庆幸自己活过去“长毛”和“捻乱”,而最近的老人怀念力推这书,是因为他们怀念和庆幸自己挺过去近世的各种“运动”和“革命”,同样可以和本书参照对比的事《昨日的世界》,《陶庵梦忆》和《一滴泪》。

事实上就是作者沈复,他也没有完全躲开乱世,死于1833年,终生从事政府幕僚工作的他至少白莲教起义和林爽文叛乱是与擦肩而过的,家庭和国家的变故,让他对“浮生若梦,为欢几何”的这几个字有真切的体会,也因此能写出真诚的文字。

《浮生六记》读后感(八):浮生若梦~《浮生六记》

文:薇薇安爱阅读

《浮生六记》是一本创作于清朝的小说。作者沈复的原著在流传中六部分的内容遗失了书的最后两部分,但是每每读到这本书还是有着特别多的感触。

岁月的年轮一天天的印下一个人的人生轨迹,只不过有的人被记录在了历史书里,有的人被记录在传说故事里,还有的人留存在字里行间。有如一阵清风吹过,只有被风吹动的书页让你发觉风曾经来过,在你没有察觉的时候,它已经吹走了。

《浮生六记》是清朝长洲人沈复(字三白,号梅逸)著于嘉庆十三年的自传体散文。“浮生”二字典出李白诗《春夜宴从弟桃李园序》中“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?”。

在留存下来的四个部分里面,有关于沈复和妻子的生活中的点点滴滴,在封建社会里能遇到一个情投意合的妻子实属不易,芸娘性格温婉,也跟沈复有着共同的爱好。从字里行间的描述上能看的出日常生活中生活的满满的幸福,故事前面的章节读起来用现在的话来讲,就是甜蜜暴击了。

随着时间的推移,家里有了孩子,而沈复也为了谋生去了外乡,芸娘则留下照料家务。人生也从此经历转折,幼子的夭折,芸娘的旧疾复发,以及最后香消玉殒。沈复的人生从最初的甜蜜变成的苦楚。失去了结发妻子,从而更加怀念年轻的时候。

有记录的记载,沈复在妻子死后去四川充幕僚。此后情况不明。作者也仿佛一阵清风吹过,一去了无痕。史书上最后没有关于他的记载,和《浮生六记》一样,我们期待着书的后续,在流传中这后面两章也吹落到了历史的河流里,了无痕迹了。

《浮生六记》是王韬的妻兄杨引传在苏州的冷摊上发现其残稿,只有四卷,交给当时在上海主持申报闻尊阁的王韬,以活字板刊行于1877年,之后数次被多家出版社再版,这次读到的由汇智博达出版的版本,封面的设计很清新素雅,在这之前网上读到过电子版的内容,对于故事的喜欢,以及封面的喜欢最终让我选择了这本书。清代的语言与现在的普通话有着不同,一水间的翻译恰到好处。读懂原文,也到位的翻译了作者的语言。

《浮生六记》读后感(九):浮生若梦,为欢二三

不为生活所迫,有情趣,有仪式感,有文艺范,想要与众不同的人都可以来看看这本书。小世界里的红楼梦。文章文采可见,时有趣味。除此以外,写实为主,很佩服沈复什么都敢写,可能是因为不出名吧,没有偶像包袱。是不能以现代人的道德观去看古人的生活作风,但是沈复的确不是什么深情痴情人吧,只是比起清代其他三妻四妾的大老爷们来说,算是比较尊重爱护妻子的了,已算难能可贵,但是一个嫖娼花了两年家用,妻子重病舍不下脸面干力气活,女儿要给别人家当童养媳,儿子也照料不好十八岁就go die了,妻子死后说了不续弦,没几年又收下别人送的小妾。难护妻儿周全的懦弱无能之辈,自食其言的大猪蹄子一个。再看看以前的论诗游湖,对酌赏月,垂钓品菊,莳弄花草,多么潇洒惬意啊!那是因为不为生活所迫,家里还有点底子。有些段子写起来,矫情而不自知,可能人家就是这么文艺,就是这么多愁善感呢,是我没有诗意的生活过,所以不懂那些明明已经不能拥有还要痛心其失去的“相看泪眼”。我也理解不了文人那点风骨,人生不止是琴棋书画诗酒茶(诗和远方),还有柴米油盐,不如意之事(……)。我自己以前也属于比较装逼比较矫情的一类,现在回过头来看看,简直惊呆,依然热爱这个我涉足寥寥的世界,但是不问初心,不问前程,只想在以此刻为圆心的小小圆周内尽力生活,少留遗憾这不能免俗。太遥远的旧,不念。太未知的新,不猜。

其实不知道这本书怎么就突然好像火起来一样,这书名也显得的有哲理,不那么low,带点中国人骨子里的文化感。看得是译文,之前一直不觉得有问题,虽然沈复该写文言文。读到蚊子那里就发现是初高中的文言文,童趣。知道的越少,对未知事物的敬畏心就越大。以前不懂文言文,会背上几篇,看懂一些就觉得有所得,有所成就,从无到有,实易也。说白了,是文化/汉字本身的优秀,加上稀缺性导致了某种程度上学会产生的优越感。从有到深,那就看个人造诣了。或平淡无聊,或深感其乐,每个细胞都不一样,好与坏的价值观问题不值一争,而开篇我却狭隘了不少。

浮生六记,从功利角度来看,遗失的恰是我所求的。或许多年以后有闲心闲情会再来翻翻此书,温温人生梦。或是看看其他译者的译文,辨辨明细。如果你失意,诗意,失忆,拾忆,可以看看第一卷,让你拾忆更失意求失忆,因为都是看人秀恩爱,急着给丈夫的纳妾的妻子,二十一世纪乃至以后的世纪,大猪蹄子们就记住浮生若梦吧。也可以看看第二卷,让你拾忆更诗意,人生有情趣有格调的事多了去了,要善于发现生活的美好(此处白眼忽略不看)。第三卷……

不管你是一个什么样的人,多看书也是不错的事,别人的人生邀请你共度一场,又不是度一生,多少机会成本看你自己的效用。

《浮生六记》读后感(十):一生梦一场

《浮生六记》早已耳闻多时,总算有机会拜读,细细品味,只觉得沈复与妻子陈芸之间深厚的情感把自己一点点浸染,让人深陷其中不能自拔。因为《浮生六记》名气极大,为了了解沈复和她的妻子,特意网络搜索了很多资料。对于沈复褒扬者有之,贬损者亦有之。褒扬者,大多赞颂沈复与妻子之间那种贫贱不能相忘,夫妻志趣相投的那份和谐;而贬损者则认为沈复有负陈芸对他的痴情。贬损者从沈复离家做生意时,与友狎妓;曾经休妻;甚至动过纳妾的念头评说沈复。其实是我们完全以今人的眼光评说古人。其一,古人并没有一夫一妻制;其二,沈复休妻是迫于自己父亲的压力。要知道,三纲中,父子可是在夫妻之前的。至于纳妾,也是在陈芸的张罗下进行最后也没有成功。退一步说,就算是到今天,夫妻之间离心离德的事情也不少,能够做到沈复这样的已经是好男人的典范了。再来看他的妻子陈芸,同样可以说是贤良淑德的典范。相同的事情如果发生在现在,那是值得各家媒体大肆宣扬报道的典型。当下社会,贫贱夫妻还能相濡以沫的人已经可以用凤毛麟角麟角来形容。

沈复和妻子的一生可以说是丰富多彩,历经沧桑的。富裕过,困苦过,也算是出生于书香门第,可惜却没有维持生计的手段。刚成婚时,因为和父母一起生活,日子也算是小康,于是有了和妻子只羡鸳鸯不羡仙的生活。赏花,赏月,欣赏园林,游览名胜等等,完全不用操心。这也许是夫妻二人最幸福的时候,虽然不大富大贵,但是两人志趣相投,有大把的时间放到二人的共同爱好上。可是天有不测风云,陈芸被公公误会被休妻甚至被赶出家门,而沈复因为爱情,也一同离家生活。离开了家,日子一下子变得艰难起来,经常食不果腹,而沈复也没有固定收入的工作,二人只能磕磕绊绊的生活。当然磕磕绊绊仅仅是生活而不是二人之间的情感。只能感叹说沈复是生不逢时,如果他能生活在现在的话,凭借他们夫妻二人插花做景的能力,完全可以做盆景师,设计师都没有问题。虽然不能说肯定富贵逼人,但是靠着勤劳的双手总能够生存下去。不过如果这样,在饱受现代文化的熏陶下,我们也许就看不到现在的《浮生六记》,感受不到二人之间的深厚的感情了。

《浮生六记》分为两部分,上部分是一水间的白话译本,而后半部分是沈复的文言版本。我也试着阅读文言版本,也许是先读过译本的缘故,再读文言版本,居然觉得索然无味。虽然也尚能读得下去,可是字里行间全是自己直来直去的理解,虽然意思大差不差,但是总觉得少了那一份文字的精妙,也不能更深一层次的理解古人那凝练的含义。着实佩服译者一水间的文笔素养。

《浮生六记》收获的是满满的感动。也许人生就如同沈复和陈芸的一生,亦梦亦真,只愿我们珍惜当下,不要等到逝去之后才觉得可惜。一生梦一场,为欢能几何!