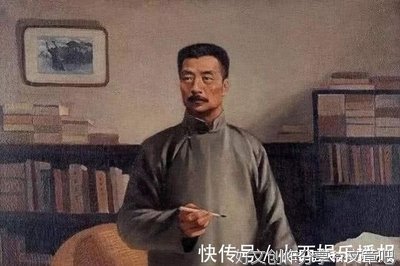

《时为公务员的鲁迅》是一本由吴海勇著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:24.00元,页数:276,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《时为公务员的鲁迅》精选点评:

●角度不错,还原了当时的历史场景,但比较单薄浅显,材料也很平常

●真实的鲁迅并不是神,也不是狗,而是个人,有文学天才的人。——陈独秀

●08年8月购于上海

●07年2月借读

●旅途消遣书。

●值得身在机关、而又怀有理想主义情怀或学问抱负的朋友一读。

●作者很认真,很下了一番功夫。大概是借鲁迅酒杯浇自己胸中块垒,故笔端常带感情。好看。

●这一段经历当然是很重要的,但这种写法终究探索不深

● 跟对人比进对门更重要,蔡元培是个好领导

●06.1

《时为公务员的鲁迅》读后感(一):其实很正常!

总以为先生最接近道家的气质,“宁可曳尾乎涂中”也不大愿意出来喊两声的。但是难免走先贤们的路,说“智者不言,言者不智”却也难免要著书立说,发胸中块垒、指点江山。

这种书大都是炒作名人的私生活吧!不大喜欢……

《时为公务员的鲁迅》读后感(二):公务员的日常生活,周树人的八卦旧闻

作为了解民国前期公务员的日常生活,本书略有值得翻读之处;作为周树人的八卦旧闻,本书也满足了一般鲁迅粉丝的窥私之癖。没办法,经过70多年的咀嚼,已经很难再品咂出先生的新鲜滋味,作者只好自寻蹊径,去简就繁地八卦一番,算是一道命题来研究,可能也是身处公务员之列,精神游荡在别处的心灵告慰。

本书总体来说还行,只是太过啰嗦,看了一半就失了耐心,留待无聊时再翻吧。

《时为公务员的鲁迅》读后感(三):不通俗却好看

其实这是一本真正的鲁迅八卦,只是作者用研究者的角度阐述罢了。

我似乎对其中的任一个小细节都充满了兴趣,

作者对细节也都进行了缜密的求证,比之当下很多写鲁迅传记而没有认真阅读相关资料的人士,确实是认真的人。

公务员鲁迅,与教师鲁迅有无本质的区别?

其实都是一样的,

恨恶的,同情弱小者,充满热情,也会被打击,

他容不下沙子,沙子们自然也容不下他。

他一个都不宽恕,前提是,

对方着实不值得宽恕。

《时为公务员的鲁迅》读后感(四):理解之同情

以前总是把鲁迅的身份界定为作家和学者,把他1912~1926年在北京的经历划定为文学创作的开端和发展时期,这本书打破了我的习惯性思维。别忘了:鲁迅在京14年,一直任职教育部,是“做官”,用今天的说法是“公务员”。

鲁迅的公务员生涯,在大量的鲁迅研究著作中一向是作为背景,如今浮上了表面,成为焦点。从32岁到46岁这14年,在鲁迅的生命中当然是极为重要的一段,包含着丰富的人生故事和情感变迁。要理解鲁迅,有必要用心体味这一段。

作者仔细梳理了鲁迅十余年间的日记,抓取到了很多有意思的细节,凭借这些断片来连缀起鲁迅当年的“衙门”生活。如上下班的交通方式、中饭在哪里解决、工薪收入、同事关系、办公室里的气氛、主要政绩、与上司的关系、升迁的形势以及饮宴交游、业余爱好等。全书最抓人之处在于:作者自己也是公务员,深谙“政府机关”中的个人甘苦和人情奥妙,故能跳离一般学术研究的框框,设身处地、推己及人地分析鲁迅人在官场、身不由己的处境,正所谓“理解之同情”。我在阅读之中,心情也往往是悲喜交集,原来我们今天的种种困惑与挣扎,鲁迅当年早就经历过。

《时为公务员的鲁迅》读后感(五):民国初年那场关于国语的争论

在《时为公务员的鲁迅》中,看到颇为有趣的一章,记述如下:

1912年5月的政府公报出现教育部征求各处方音的广告,意以一种方音为基础统一国语音韵。此项动议在7月份召开的临时教育会议顺利通过,据此读音统一会的筹备工作按部就班地进行,并与12月制定公布了读音统一会章程。章程中确定于民国二年也即1913年2月15日开会决定此事。

民国初年还是百废待兴,躁动不安的年代,当时的会议也颇为“民主”,极似今天民主议会里出现的情景:众语喧哗,各执一词,互不相让,几挥老拳。有鉴于此,教育部在开会之前特别强调,这是一次学术讨论,有别于政治纷争,殷切希望会员在会议中“务必戒除感情冲动”。但争执是难免的,因为涉及的是与各人休戚相关的语音法定问题。最后投票表决,北京话仅以微弱优势胜出武汉话,荣登国语宝座。

这一影响无法估量的决定竟是源与此。历史在那一时段扭头转向北京话一方,除了武汉人,全国人民大概很难再想像武汉话成为通用国语的景况了。

确定国语之后,接下来就到了采定字母方案的议程了。这一过程争执更为激烈。“有的主张用音韵来代,反对的说,各地方言音韵都不同;有的主张去掉汉字,反对的说,去掉汉字就是割断了中国的历史;有人主张用简字,反对的说,简字是不正当的,等等”。归纳来看,意有三种:1、偏旁派。主张依照日本的假名形式,用音近的汉字取其偏旁作为字母的标记。2、符号派。主张自创一套符号作为字母。3、拉丁字母派。主张采用拉丁字母为注音字母,此派又分为全盘采用拉丁字母和稍加变通这两种支流。(此种情景也从侧面反映了当时的学术和政治思潮)争论日趋激烈,“彼此骂得很凶,甚至骂王八蛋,有一次甚至抓起了椅子要打”。时在教育部任职的鲁迅参予了这一工作,他同朱希祖、许寿裳、马幼渔等几位旧友一道创造了一套注意字母,即我们现在的字典中依然可以看到的ㄇㄎㄕㄘ等奇怪的符号。这一方案是以章太炎早年拟定的标音符号为基础,用构造简易的古字制定的39个注音字母。此种方案既可归入“符号派”,又有“偏旁派”的余味,且与中国文字有亲缘关系,有利于最大限度地争取赞同者。也就顺利通过了。这套注音字母被延用到解放之后,直到拼音字母通行。很多人不会知道的是字典里的这些怪符号竟然和鲁迅有关联。

拉开历史的距离,以今天的眼光看来,民国初年虽体系薄弱,尽显芜杂荒乱,但却是一个有元气、有血性、充满创造的年代,它在诸多领域的建构和开拓,并不落后于当代。