《惜别》是一本由[日]太宰治著作,陕西人民出版社出版的平装图书,本书定价:25.00,页数:2017-1-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《惜别》精选点评:

●真想看到再会的整个故事啊…

●先看了《薄明》诸篇。字字句句都是那个放荡不羁却又纤细敏感的太宰治,只是时代的风已无处可避。 后读《惜别》。不止一次想在文中周树人的独白、田中卓的思量旁边注上:“这明明是你好吧?津岛修治!” 这语气源自我心目中老几位的形象——夏目漱石是端庄严肃、不怒自威的老先生,芥川龙之介是天赋异禀、无懈可击的超级优等生,太宰治则是闪光点不容忽视的问题学生。

●就单纯觉得这本不适合我。放弃。

●这个鲁迅和想象中的不太一样啊

●次元壁破成了碎渣渣 太宰治是私藏了鲁迅的日记吗?四十年前的闲话记得如此清楚,连药房这种生涩难懂的东西都记得。他写鲁迅带着迷弟的崇拜和光彩,写自己到是又丧颓,失去鲁迅的他到底发生了什么?

●不知道是不是翻译的问题,我jiao着《惜别》像是鲁迅文章摘录选粹。不过关于幻灯片事件是鲁迅弃医从文的导火索而不是根本原因的观点我表示赞同。对于鲁迅在寻找道路之中的徘徊彷徨,其中可能也有太宰治自己的影子。

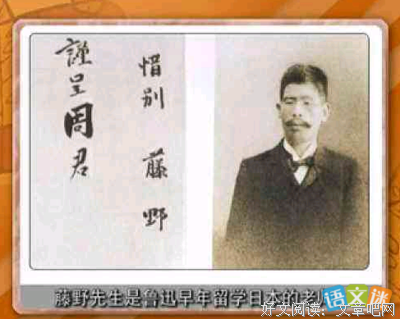

●《惜别》中所描述的,猜测是比较真实的鲁迅,从头至尾紧随或者解释了《藤野先生》中鲁迅的自述。另外也很喜欢《圣诞快乐》的故事。

●完全不太宰……鲁迅的形象也太坑了吧喂……那么多坑是要闹那样啊……太宰你要变渣男了啊喂……(不不不从比较正的三观来说的话这货已经算是渣男了吧囧)

●看完前半部以为太宰治真的是鲁迅同学....后来才回过神来尼玛是小说

●这系列的册子都好可爱。 读完惜别篇再看鲁迅的一些文章更深刻。

《惜别》读后感(一):メリクリスマス

读了太宰治的「メリクリスマス」(Merry Christmas), 先读英文译文,又大概读了日文原文。顺记几笔。一是小说背后大概是太宰的亲身经历,シズエ子与其母自有原形。二是不明讲的背景:战败后第一个圣诞。主人公和シズエ子各从避乱(大战中盟军密集轰炸东京)的边乡(津轻/广岛)回到久违的东京。三是理应满目疮痍但在主人公嘴里「一如继往」的东京和シズエ子之母的对应,从「平安健康」转而「战中罹难」转而「神在」又转而文终「神散」。四是隐遁的他者——美国——只在回响著メリクリスマス的节日欢声中微微浮现。五是若有又无,若隐又现的弑母意念。 几年前的圣诞我也在东京,初雪未霁,天是很冷的。银座和光对过有救世军摇著小铃为「社会鍋」募捐,听到很感慨,因为救世军的圣诞铃陪我渡过不知多少个清冷的圣诞~扯远了。

《惜别》读后感(二):并不知道要起什么标题只是因为字数超了啊……

《惜别》,日本一位文豪写了中国另一位文豪,看之前很好奇,看完却觉得意味难明。“受内阁情报局和文学报国会的委托”,他也是会接到/会接这样的委托的。纵使他说自己本来也想写,在后记感谢了一串人和机构提供资料以后,说过程中没有受到相关部门的干涉。作为中国人,还是觉得字里行间有些“日中亲善”的时代氛围导向。在仙台的周树人怎样和一个本地乡下学生成了好友,怎样受藤野先生和其他人的照顾,怎样在日本经历日俄战争时期和庆祝胜利。在交谈的大篇倾诉之中完成的思想转变,内容似乎很多来自鲁迅后来的文章(百草园 社戏 还有其他针砭时局的杂文)。弃医从文的原因,却不是课堂看到录像,而是在东京看到同胞的盲目。(总之就是把他国撇了个干净咯) 《薄明》的几篇倒是很喜欢,一个在战乱中拖家带口寄居辗转的中年男人,发愁女儿的眼疾和一家人的生计,字里行间的责任感和爱竟如此强烈。他确实不再是那个十几二十岁的颓丧青年了(还是颓丧中年)。所以几年后的再度入水,也是无法背负更多“别人的命运”的无能为力吧。

《惜别》读后感(三):读惜别感怀战争岁月的爱国心

作者所在的年代正是战争的年代,用他的话说是无比艰辛与困苦的,中日战争第二次世界大战给日本百姓带来的是振奋与流离失所,这些在薄明中都得以呈现,那些因战火而烧掉的家园以及被迫离家舟车劳顿的艰辛都得以深度的刻画,从多个角度刻画了日本东京以及各地在当代所产生的大致国家小至生命的影响。在被战火波及的东京在战后似乎没有改变,这可以从作者从鳗鱼店老板和绅士之间的谈话里得来,是否可以理解为对于日本民众战后的讽刺。更喜欢薄明一点,展现了作者自身的经历,更生动,更真实也更感人。因为惜别给我的感觉读起来会有些压抑,可能是文字带来的许多负面的能量堆积。但通过作者看似轻描淡写的刻画,也或多或少对文豪鲁迅先生,藤野先生,以及老医生等有了一些直观的认识。还有穿插其中的小人物耿直男津田、基督信仰者矢岛,他们身上沸腾的血液所燃起的爱过情感是真诚而直接的。与此对照,周树人的报国掺杂着焦虑,日本的先进精神,外国列强的文明思想都是自己国家所缺有的,在感到沮丧的同时,更多的是触发他的思考,怎样去改变祖国。他的自白表达着他对振兴国家的决心与毅力。文中很多举例都让我长了见识,对于日本国体有了新的认识,也同时感受了曾经我们中国在外国眼里的地位以及文化精神的萎靡与缺失。

《惜别》读后感(四):从没想过这种旧故事会让我哭/时代虽不同,但或许我们都一样吧

第一部分《惜别》非常喜欢,展现了一个我完全不曾见过和预想到的鲁迅,我看到了一个有血有肉的人,看到了他如常人一般的挣扎、脆弱,看到了不分国界的友谊和道义。

读到中间时心情有些沉重,大概是历史的分量吧;到后半部分的时候已经不知不觉变得非常感动,快到结尾的时候竟然在图书馆泪流满面。作者对鲁迅描写的方式确实够细腻生动,仿佛他就是邻家一个真实的青年,他的内心变化也都是那么的合理,读起来感觉自己的心完全被吸引住,和故事贴的很近很近。这篇的太宰治一点都不消极,而是充满温情的,冷静客观的;连两个起初面目可憎的同学,最后都因为人性中向善的一面而赚了我不少眼泪;喜欢这样的视角。

其实不管是当时还是现在,中国人还是那样子。也许在人性上整个世界也没什么变化吧,乌合之众永远是乌合之众,某个当下麻木到现出奴相的人也还是一样,走出去的也永远都是少数(想想一年前的自己不就是常常在公共场所面带意味不明的微笑,常常随声附和,从不敢说出心声直至后来差点忘了自己,常常一个人时又满脸不可名状的失落的那种人吗……说不定随时都会回到那种状态也说不定呢……这个世界的下游是越来越像一滩浆糊了˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅)。当时每年派到日本的几千个清朝学生中,也只有一个鲁迅而已。

有人说这个世界上没有任何事情是新鲜的,一切都可以在历史中找到影子,看来真是这样呢;鲁迅先生说娱乐的东西保持原貌就好,不可以太过发达,创新的精力不应该太放到这上面,这当然是比较狭隘的,不过看看现在普通民众的娱乐方式,还真让人担心呢;一代一代人,除了物质生活变精致了,精神上真的也进步了吗?我们是不是仅仅越来越朝着远离自然、远离生物本性的方向发展了而已,我们最终会不会变成一群异化的生物?

真想一下子跳到一百年后,看看世界的样子。

《薄明》的几篇短篇,感觉一般,似乎作者单纯却比较消极的一面才是他真正的样子……最后两篇我真的get不到,觉得有很多说不通的地方。