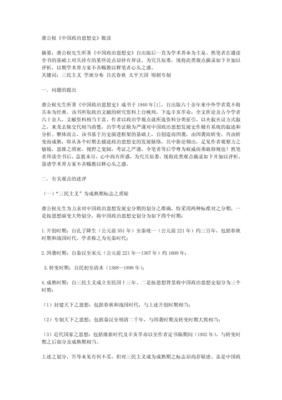

《中世纪政治思想史》是一本由[英国] 沃尔特·厄尔曼著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:284,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中世纪政治思想史》精选点评:

●我觉得并没有那样好,写的有些拉杂了。就神权——王权部分感觉不如冈萨雷斯写的好。不过讲到由下至上的政治结构后略觉有些意思,我也没想到大反转还要从阿威罗依的亚里士多德主义说起。

●昔日的我还有志向阅读广泛的思想史著作.....大一阅

●将近代启蒙运动主倡的人民主权一说的起源提前至12、13世纪,有点出乎了我的意料。自觉从说服力上有点欠缺……

●历史是一条延绵不绝的河流,对于其中一个问题的思考,都要上溯到它的更上的源头中去。

●梳理得不错,代表性人物抓得很好。如果能解释一下亚里士多德的“城邦”概念转变为“国家”的过程就更好了。当然作者文笔很差,像是讲课稿,啰里啰嗦的。

●翻译者是神。

●究“天人”之际,通古今之变,成一家之言

●思路理清了

●好书,译者很负责

《中世纪政治思想史》读后感(一):所谓的黑暗的中世纪的说法可能欠妥

我从来没想过我会翻开这样的一本书,从来没想过在这本书里我会遇到但丁,我会遇到不同地区的约翰。这样的一本书真的读过一遍之后的体会真的很难用言语表现出来。我真的没有很严谨的理由可以将这本的大致内容讲出来。这本书的关于最高权力的论证的逻辑,真的是特别多,不同的阶段不同的思想,真的特别难用很细致的语言界定出来。我是越来越喜欢看这样的政治学著作,但是同学觉得我似乎学得不太对劲,我要换一个方向,好好读读其他的书籍,可能就是单一的政治学著作导致自己思维面太窄。还有可能和自己的性格原因有关,不太沉稳,自己不够淡定。虽然读完书后,内部修为有多提升,但是还是不够。但还是特别感谢这样的政治学著作教会自己不同的论证模式。

《中世纪政治思想史》读后感(二):简要感受

好像以我现有水平看得还算畅快的书学术圈内风评似乎都不怎么样,可能是理解力有限。本书其实不适合真正要从事中世纪研究的入门者看,如果只是上上课也无所谓。。。作者线条式的书写是双刃剑,虽然两种权力理论条理清晰,强框架性,但这是以舍去思想史独有的复杂性与矛盾性特征为代价的,这会让入门者戴上作者有意识地想让其感觉到的意识形态色彩眼镜,造成观念先行、论断充斥的问题。而且作者从法律史的视角出发,现实关怀强,少历史感,认为法律与政治是硬币两面,所以他写政治思想史很奇怪。况且他似乎关注权力的起源而忽略权力的性质与范围,这意味着民主与宪政二缺一,他还怎么论证中世纪与现代政治思想的连贯性。。。。上世纪七八十年代学界主流并不认可厄尔曼观点,原因在此。1983年作者去世后其观点也就影响不大了,国内对他的译著也就这一本。。。夏洞奇的译后记写得很全面,批判得很委婉了。让人不禁思考看过《现代性的神学起源》一书后那种危险的快感。。。看点书快乐至上么,哈?

《中世纪政治思想史》读后感(三):读书笔记

通过分析历史事件和代表人物的思想,概述了从古罗马分裂到晚期中世纪的政治观念变迁,梳理出中世纪封建社会到现代的政治思想衔接脉络。

一、神性皇权

中世纪早期有三种势力:

二、封建王权

神性王权:封建王权发展弱,国王需要神权支持,依靠神权—自上而下的政府理论,对臣民行使最高统治权,教会在理论和实际上牵制国王。直到14世纪,法兰西才出现国家观念,将王权置于神权之上。

1、当时的社会条件:存在大量联合体、互助会和团体,以自下而上的政府理论为基础,村社公社和自由城市自我治理,产生出于民众意愿的习惯法,在城市公社运动中,公民权被认可,罗马法复兴,强调“人”的力量的自然科学和人文科学得到可观进展。

2、亚里士多德:强调人的自然倾向,国家的自然主义

3、托马斯·阿奎那:调和人和神的矛盾,自然法则分享神性,人服从自然秩序和超自然秩序,认可国家和人民,“恩典不是消除自然,而是使之完美”

4、教令在法律上规定了地域性王权(国王和贵族结合体),否定了普世性皇权。

封建王权:P142“具有理论性的人民论或自下而上的政府理论都会在封建政府的基础上发展出来。”国王不是只对上帝负责,而与封建贵族共同合作,法律由国王、贵族和其他共同体共同制定,滋生出英格兰的宪政。

三、人民主权

14—15世纪的自下而上—人民主权理论,民主制根源于封建王权政府的本土化成长,这个论断是针对神权而言的。

2、马西利乌斯:“自然和上帝的联系属于信仰问题,是不能通过理性证据解决的”,政治学是研究人类实务的学问。公民制定法律,政府权力源于人民,对人民负责,人民主权。

3、14世纪意大利的巴托鲁斯:从罗马法关于公民、习惯法的概念和王权法的规定中,建立适用于城邦国家的自下而上的政法观点。将人民视为君主的“人民之治”,人民是最高统治者。

4、15世纪开始,大学教育普及,世俗力量有更多理论建树。

《中世纪政治思想史》读后感(四):《中世纪政治思想史》读书笔记

作者以金字塔结构来探讨中世纪的原初公共权力的来源,两条清晰的线:自上而下的神——国王——人;自下而上的人民或公民——社会团体——国王。

“导论”

法律是政治观点的媒介,原初权力何在的问题回答了政府是否有权颁布法律的问题。

“第一章”

“第二章”

“第三章”

“第四章”

“第五章” 神权王权与封建王权

君权神授:

“王权论的主要特征实际上是由教会人员建立起来的”(p124),而不是国王的政府主动的努力(他们往往只停留在实践层面),加冕仪式完全是主教们的努力;国王处于人民之外,也居于法律之上。

但是利弊相生,神权王权弱点明显,国王与人民之间必然疏离,并且“容易受到那些在职分上有权解释上帝意志和神之法律的人干预”(p127),“主教说明自己是上帝意志的中间人,把他们夹在了上帝与国王之间”(p127),君权神授的观念使得国王面对教会权力时遇到了巨大的麻烦;国王变成了教内人员;“王权的职位并不来自‘选举人’的赐予”(p128),职位是神圣的,可以说是来自天上的;实际上是主教们在加冕仪式上“选举”了国王,所以“正式以国王之身份来行事的时间不是从‘选举’的时候开始,而是从加冕的时候开始的”(p128);由此在“选举”和加冕的宪制性行为之间有一个相当长的时间间隔,在王伟虚悬时,国王的职位与权力就被返还给了神,国王的逝世造成一个真空,直到后继膏立着来填补。

国王的神权地位反而是其弱点:

尚缺现代国家概念:

那时候缺少现代这种“国家作为自足的、自主的公民法律团体的概念”(p130),这正是王权派所需求的,但他们还缺乏建立这种概念的装备和工具。

双剑论:

英格兰王权与宪政主义:

自上而下的理论是通不过宪政的检验的;按照这种自上而下的神权理论,”好像政府是完全在概念和抽象的范围内,而不是在人类社会的范围运动的,所以不用管人类社会在现实中的具体情况,不用管纷繁复杂的完全符合人性本身的欲望、意志和偏见。神权—自上而下的理论企图将现实变为单纯的概念”(p140,【颇像黑格尔的历史哲学】)。

“中世纪对君权神授的补救是国王作为封建封君而具有的职责”,“国王的封建职责是与神权的职责刚好相反的”,两面性:“就神权的职责而言,是他的意志创造了法律,他对法律的实施是不受限制的、独立的;但就封建的职责而言,封建的总封臣对国王之法律或含蓄或直接的【赞同】才是根本性的因素”(p140-141);由此只有与封建契约中的另一方进行磋商并达成协议,国王才能实施行动;梅因说过“封建社会是按契约法来治理的”(p141);为了维护契约,双方之存在都是必要的。这就为自下而上的理论提供了基础,为限制国王提供了工具。

封建王权与神圣王权:

封建王权是非常实际的安排,而神圣性王权是思辨和理论;封建使得国王变得人性化了,而且封建政府在实践中成了一个重要的思想预报器和孵化器:“今后,具有理论性的人民论或自下而上的政府理论都会在封建政府的基础上发展出来”(p142)。

英格兰自13世纪初以来的发展反映了国王封建职责的增强,同时其神权性职责有所削弱。

大宪章与普通法的前身:

“第六章”

自上而下:统一性和均质性,指向彼世;自下而上:多样性,指向现世。(亚里士多德的人是天生的政治动物,国家是自下而上自然形成的)。

“第七章”

“第八章”

保守主义:洛克或布莱克斯通的理论之所以会产生直接的影响,原因之一就在于,“他们都具有一种早已被准备好的能够接受他们的基础”,“普通法都是在12世纪以降的封建土壤上成长起来,是一种为国王与(封建)社会共有的法律”(p226)。

“结语”

原先自然被上帝恩典征服了,到现代,它又被自然的科学所征服了;支配政治观念的是人,反对整套移植政治意识形态。

《中世纪政治思想史》读后感(五):读书笔记

某天在图馆的新书架上看到此书,随手翻了几页,自觉有关中世纪的历史书应该顶有趣,遂借之。借后放在一边看别的书和论文去了。12月初去武汉,身边仅有的一本书已经读完,于是把此书作为打发时间的读物,在来回的火车上看了一半,另外一半则回来后搁置了一周,前两天才读完。此文不敢称书评,只是为了对读过的书作一点记录,只期所学不至于日久而荒废。

Walter Ullmann在这本写于七十年代的小册子里尝试向读者阐明,中世纪对于现代政治观念和制度的产生具有重要影响。在他看来,中世纪有两条意识形态的主轴影响着一系列观念、制度以及历史进程的发展。以13世纪亚里士多德的学说理论在欧洲重现作为分水岭,在此之前主导历史进程的是神权——自上而下的意识形态;在此之后前者则逐步让位于自然法——自下而上的意识形态。

神权—自上而下的意识形态

自然法——自下而上的意识形态

Walter认为亚里士多德的学说是导致欧洲(西欧)意识形态变革的主要动力。在《政治学》中,亚里士多德向读者提出“人是政治的动物”这一命题,并以此为基础阐释了人如何建立家庭、部落、村镇以致国家(城邦)。其学说的重要性在于向人们展示了国家的出现是人的本性使然,是人为了追求最终的善的产物——这暗示着世俗国家的存在并不需要上帝的恩典而是自然使然——自然法的概念开始形成。

对于当时的人而言,自然法的理论与其说让人们摆脱了神权的掌控,毋宁说给予了人们一个新的神灵来抗衡上帝。从析取自然法的概念到将自然法从上帝的恩典中分离出来乃至到最后用自然法对抗神权是一个缓慢的发展过程(不过相比神权意识形态的树立,这却快速而激烈得多)。

Walter在本书中反复强调社会条件对于特定的政治观念形成和发展的决定性作用,认为将成套政治观念移植到尚未准备好的社会中将造成灾难性的后果。他反对通过纯粹思辨构建的政治观念,坚持经验主义对政治体制的塑造。他希望籍此为中世纪史学正名——历史使人在面对当下境况时减少一些傲慢,多一分谦卑。

大致梳理完全书的要旨,下面谈谈自己的想法。

读此书最大的收获是对中世纪的神权意识形态有了新的认识(或者说开始对其有概念了),特别是其在塑造西方政治观念中所起到作用。记得很久以前读钱穆先生的书,先生喜欢将东西方的历史放在一块对比,其中一个观点便是西方的历史是断裂的,从一个极端走到另一个极端,而中国的历史虽然历经改朝换代,却延绵两千年而不断。当然这里所说的“历史”是包括各个方面了,其中也有政治思想史的延续性在里头。先生的一个论证是说中国的历史有道统和皇统两股力量。无论皇统怎么变,其最终还是要让统治合乎道统,否则即没有合法性。道统的力量是在民间的,掌握在士人的手里,所以虽然统治者在换,治国的“天命”是延续的。反而西方就没有这种观念,所以罗马帝国一灭亡,人心就涣散了,就分裂成一个个小国,再也没有统一起来。

此书让困扰我的第二个问题,便是为什么西方会存在着两种意识形态的斗争最后催生出近代人民主权的宪政政府模式?希腊孕育了人类历史上最早的民主政治形式,但衰亡前夕的罗马帝国并没有继承这一希腊的传统,反而和东方的王权—祭司模式的君主专制越走越近。而西罗马帝国灭亡后,起源于希腊的政治学理论也一度在西欧失传。为什么在这种情况下,西方最终仍能走上民主政治的道路?Walter认为欧洲社会的几个因素,特别是封建因素给分权妥协的政治运行模式培育了土壤,亚里士多德的学说回归则有力地从学理上推动了自下而上的权力结构。但这个答案的不足之处在于,我们仍无从得知为什么只是在欧洲而不是其他地方,封建因素发挥了这么大的作用;这些封建因素又是来自什么样的传统和渊源;如果说封建本身就孕育着宪政政府的话,是否没有亚里士多德的学说欧洲最终也能走向民主政治呢。鉴于篇幅和主题,作者并没有在这方面给我们以答案。但在我看来,对这些问题的回答是研究近代政治思想史源绕不过去的。