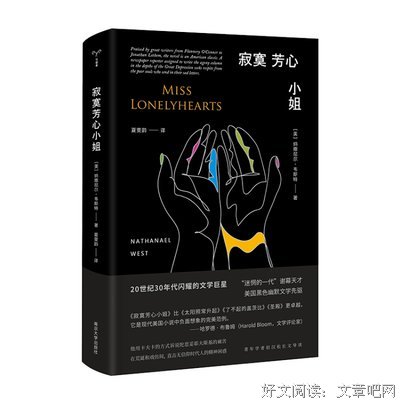

《寂寞芳心小姐》是一本由[美] 纳撒尼尔·韦斯特(Nathaniel West)著作,南京大学出版社出版的精装图书,本书定价:36.00,页数:148,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《寂寞芳心小姐》读后感(一):当时看了已惘然

《寂寞放心小姐》翻译成孤独玫瑰,这本书给到现代性的女性经验具有当下语境的。

在城市的森林里面,有一群游弋的猎物,她们在时尚摩登的怪圈里,融入夜色霓虹,她们看上去情感孤僻,在猎人嗅觉下,散发野性的诱惑。情感有些游离,像是寂寞的芳心小姐,露水红颜,一夜生情,也许太俗套,事实上她们更多想在猎手的手心里面翻覆,达到掌控猎人的目的。

这样的故事,在消费社会里,被称为城市的童话故事,满足了很多城市游离者的情感寄托。

《寂寞芳心小姐》读后感(二):当我在读时,我也成了寂寞芳心小姐

《寂寞芳心小姐》

第一层:来自专栏观众的投稿。投稿者多为女性。他们或是有生理缺陷、或是被丈夫欺压等等。

第二层:“寂寞芳心小姐”被投稿—那些在和平生活下的暗波涌动——那些深渊,所吞噬。开始质疑他所进行的工作——编织美梦去催眠他们。他开始自我厌恶。

第三层:他发现自己永远也无法摆脱那些信,那些他人的创伤。他决定将自己变成一块石头,这样当他说起那些骗人的话时,能减轻自我厌恶。

梦境亦或是比喻都非常迷人贴切。

《寂寞芳心小姐》读后感(三):寂寞芳心小姐在寻她的寂寞芳心小姐

《寂寞芳心小姐》(纳撒尼尔•韦斯特) 首先,作者的文风很荒诞,甚至让我觉得有点矫揉造作的感觉。书中的思想无非是想表达出一种估计的,莫名其妙的,无端的feel。说它是意识流吧,也不像,与其说它是小说,不如说是作者抒发zqsg的自白罢了。 它给我一种很虚幻的感觉,就是那种很想写的深刻一点,但最终确是:哦!作者疯了!的感觉。 所谓的精神危机我是感受到了,是的,那个时代的人生活在痛苦之中,他们等待救赎而不是寻求救赎!他们没有信仰。上个世纪三十年代的美国人已经不再是那群为了证明自己是上帝选民而拼搏奋斗的新教徒了。他们在追求财富的道路上迷失,失去了宗教信仰,处于社会的流变之中,被现实生活撕扯着。 于是寂寞芳心小姐的那种上帝信仰成为时人(史莱克们)嘲讽的对象,他们甘愿在荒诞中沉沦嬉闹,他们挖苦戏谑那狗屁信仰的荒唐。 作者想要表达的不就是这些吗?译名很好!“寂寞芳心小姐”,“寂寞”——无人懂我,有种别人笑我太疯癫,我笑别人看不穿的感觉,“芳心”——我信!我真的信吗?我还是信吧! 在那样荒诞的世界,信与不信已经不重要了,这句“我还是信吧!”就足以见得这位寂寞芳心小姐还在迷惘的世界里寻求救赎。 故事的最后,寂寞芳心小姐看到了神迹,然后gameover了,这种讽刺的结局不就是在诉苦吗?作者在诉那个时代的“精神之苦”啊!死亡方的救赎! 意思我差不多只能解读到这。我还是觉得作者叙事技巧不够,张力不足,表达不深,难以直抵心灵深处,难以令人触动。如果理解为作者的自白,可能会好一点。 寂寞芳心小姐,救救我!救救我!!!寂寞芳心小姐何不是在找她的寂寞芳心小姐? 啊!真惆怅,真荒唐……

《寂寞芳心小姐》读后感(四):破碎的美国梦

这是本短的中篇小说,主人公寂寞芳心小姐是杂志情感专栏作家,每天要面对无数生活不幸的人们写来的求助信。他感同身受,坠入了人生的低谷。

和爱人贝蒂的情感段落是本书对堕落生活描写中的一抹亮色,他在寂寞得无法忍受时来寻找贝蒂的慰藉,却又受不了和她结婚的预想;他和贝蒂去乡间度假,她为他做丰盛的早餐,两人在池塘边和青草地上坠落。但是贝蒂的爱并没有挽救寂寞芳心小姐被苦难折磨的心灵。

一个瘸子的妻子写信向他求助,他赴约之时在她的主动引诱下与她发生了关系……瘸子的丈夫拿着枪,枪走火了,寂寞芳心小姐抱着瘸子滚下了楼梯。

小说充满了对饮酒,寻欢和暧昧男女关系的描写,文笔有点出其不意,天马行空,让人联想起菲兹杰拉尔德的《了不起的盖茨比》。不同之处在于,盖茨比揭露了一个豪华世界的谎言,而韦斯特描绘的则是美国梦破碎的本相。没有谎言,一切都是赤裸裸的真相,让人不忍直视,让人被这悲歌裹挟着沉醉。

值得注意的这部小说刻画细节非常果敢利落,比如主编的妻子玛丽说她的母亲死于乳腺癌,“她痛得受不了,从床上爬起来,靠在桌边死去了。”

又如,他终于看清了玛丽脖子上挂的奖章,100米短跑第一名,波士顿拉丁学校

也许可以期待明日,会更好,但请问如何度过今天,晚上?

《寂寞芳心小姐》读后感(五):韦斯特:“不怀好意”的嘲讽者

(原刊于晶报深港书评)

文/俞耕耘

纳撒尼尔·韦斯特,是个长久以来被遮蔽的“大才”作家。如果没有《寂寞芳心小姐》这部杰作,他可能一文不名。低产和短命,是摧毁作家地位的绝对因素。然而,对韦斯特来说,却能成就绝响的高峰。问题的关键,不是产量,而是写作的密度、强度。换言之,韦斯特用“压缩饼干式”写法,把如此多层的反讽隐喻、双关谐趣和意象指涉微缩成短小故事。它看上去就像多幕剧,“芳心小姐”在不同场景里,都有独立故事单元。

伟大作品,大多有种特色,就是“机动灵活”。你能拆解得七零八落,也能任意从某个段落“闯入”。芳心小姐的故事,在语言上像诗体戏剧,气氛上像情景喜剧,只不过色调阴郁怪诞。韦斯特,也许是迷惘一代里最不正经,最黑色恶毒的怪杰。从他身上,你能找到后现代所有的“不怀好意”。这大概和他的人格类型有很大关系――身份的断裂,骨子里的叛乱精神,玩世不恭的怀疑症。韦斯特父母都是讲德语的立陶宛犹太人,虽然生长于美国土壤,但他对欧洲文化有天生的亲近。即使有犹太血统,他对犹太性也仍有弃绝。否则,你不会看到小说里俯拾即是的宗教性玩笑。

芳心小姐本是男人,一个失意被老板榨取的专栏作家。这就类似情感夜话或男版知心大姐。他每天收集读者来信,假装回应各种“疑难杂症”。这些问题都是大萧条时代,美国梦破碎后的一地鸡毛,连上帝都解决不了的现实。芳心小姐既是异性的代拟,也是人对神的僭越:一个连自己情感都“拎不清”的人,偏偏装扮成现世耶稣,用悲悯哀伤的眼神接受大众忏悔、祈祷。作家发现,这种谦恭和近于受难的救赎,是时代最致幻的药物。人物悲哀地表演着绝望、伤心和虚无的喜剧。那么专心投入,认真自欺,以至于自己深信不疑。

韦斯特是伟大的修辞学家,比喻用典的幽晦怪异,甚至影响故事讲述的顺畅。这其实恰好符合布鲁姆对“混乱时代”作品的某种描述。小说里,芳心小姐与史莱克太太的偷情,厕所里的老同性恋者,文学圈女作家所需的“酣畅淋漓的强暴”,道尔太太饥渴的投怀送抱······贝蒂小姐带他去乡野疗伤,也没能治愈他,这象征最后一次追求秩序性的破灭。“因为他开始把自己当作一个骗子和傻瓜来看”。伤心小姐是信仰缺失时代的“虚构观念物”,不仅输出面包慰藉,还要向读者投以石头。正如石头隐喻,既是构建现代性生活的质料,也是击碎信仰的现实――你也许“只剩下仅有的一块——肠结石”。他的宗教体验被子弹射穿,他终于成了替罪羊,如愿扮演了真正的受难者――耶稣。

《蝗灾之日》是作家最后一部作品,它对美国梦“最大生产商”――“好莱坞”的无情讽刺,却被布鲁姆认为“浪费了天才”。也许,布鲁姆没能领会到韦斯特的深意。作家想从《寂寞芳心小姐》的抽象观念性,下潜到《蝗灾之日》的具体实在性,自上而下把美国梦的宏大到微末,“产品”到“产地”,都讽刺到底。他嘲讽好莱坞的道具服装,人物设置的假模假式。“这份对美丽与浪漫的追求叫人不忍嘲弄,即使呈现出来的结果毫无品位或者让人不敢恭维。不过,叹息却难免,比这些丑陋道具屋更可悲的东西实在不多了”。作家的态度常常暧昧有趣,一边说着“宅心仁厚”的不忍,一边又饱含毒液外溢。这本身就像雅痞的更大戏弄,其实是作家追求的复杂“喜剧修辞学”――“说出的话语既能表达他的道德愤慨,也能维持他世故与风趣的名声”。显然,韦斯特和小说里剧作家克劳德一样,都有这副灵光脑袋。

托德的觉悟是在“月亮”和“便士”之间做出自然选择。他慢慢从艺术理想里撤出来,并向实用主义潜入。“他开始思索自己是否要完全放弃绘画······他知道自己终将走上与其他同侪相同的路,去画插图或俊男美女。因此,当好莱坞这个工作机会出现时,他立刻把握,不在乎朋友说他出卖自己,或断言他将不再提笔作画”。这种俊男美女的插画世界,正是菲茨杰拉德那个爵士时代的气质。它总有春梦不醒似的浮华泡沫。

格林纳只爱俊男,只愿让有钱人爱她。在她看来,“托德是‘心地善良’的人,她喜欢‘心地善良’的人,但这种人只能当朋友”。在消费社会里,“可用性”是衡量对象的唯一指标,这就像我们如今所发“好人卡”:你很好,可全无用处。格林纳是好莱坞里女性形象的“典型符号”:美艳诱惑,却是危险深渊。“她不给你温柔,却给你煎熬、剧烈和尖锐。等着你的是死亡而非爱情。”

男女间情感的春梦都沦为危险狡计,这正是对“美国梦”最幽昧的倒戈。韦斯特就是那个挤泡沫的人,好莱坞里全是美妙麻醉剂,那些西部、爱情类型片――机械复制输出文化工业品,培养出大批不愿苏醒的观众。好莱坞处处充满悖论,那些掌握电影圈的都是门外汉,“他们牢牢控制了这一行,或许他们没大脑,什么都不懂,不过人家可是很厉害的生意人。”剧作家也只会讨好观众,没有底线的兜售贩卖廉价故事。他们晓得,疲于生存的观众,想看的大概只是赤裸性爱和风流韵事。

虚伪造作,世风日下,是韦斯特和“迷惘一代”作家们面对的最大现实。韦斯特和菲茨杰拉德的不同是不愿麻醉,而是反复揶揄,扯拽上层生活的遮羞幻象。“爱情就像自动贩卖机,是吗?这样也不错啊。投入一枚铜板,将游戏杆压到底,机器开始运作,你得到一颗小糖果”。“现在没人痛骂他们从石油中赚取不义之财,反而个个称赞他的基金会做了什么善事。这招很高明,我们电影业也应该这样搞,弄个电影基金会什么的,捐钱给科学或艺术界。你们知道的,就是给我们这行粉刷点门面”。《蝗灾之日》其实是对娱乐圈的片段写真,“贵圈真乱”远非我们如今的新鲜事儿,它是上世纪20年代好莱坞早就有过的生态。布鲁姆把韦斯特提升到福克纳和海明威的高度,送入伟大正典的序列,绝非什么谬赞的客气话,而是名实相符的真心话。

《寂寞芳心小姐》读后感(六):一次宗教的救赎,一场现世的笑话

他的三次病倒,便是他三次的精神转变。

最初,寂寞芳心小姐被读者的来信搅得心烦意乱,正如托尔斯泰之言:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”这些读者饱含热泪地把各自的痛苦向他诉说,满怀期望地想要从他的回信中得到救赎。

然而寂寞芳心小姐却陷入了迷茫。

在那时,世界于他而言,是一个沙漠,由铁锈和人体污垢组成的沙漠。里面全是饱受苦难折磨的人。而那些人,在用废料拼写他的名字,仿佛他是真正的救世主。

他觉得自己就是一个虚伪的骗子,当读者向他乞求面包,他却赐给了读者石头。“他已经赐给读者很多石头了,事实上多到他如今剩下仅有的一块——肠结石。”

他开始感到恶心。

当他跟朋友碰到一个坐在马桶上的老年人,他们把他抓起来,强行认为他是同性恋,然后自己装成心理学家,让老人讲出他的故事。老人被吓坏了,他就拼命地摇老人的手臂。

老人是所有受苦者的代表。寂寞芳心小姐不得不用虚伪的说辞糊弄读者的同时,他越来越反感。那种同情而又无力的感情转变为了愤怒。他把所有怨气发泄在老人身上,就像他童年时踩死一直青蛙那样。

“寂寞芳心小姐的感受仿佛回到几年前,他不小心踩到一只小青蛙时,青蛙被踩得内脏四溢,使他心生怜悯。可是当青蛙的痛苦刺痛了他的感官和意识,他的满腔怜悯便化作一腔暴怒,他疯狂地抽打青蛙,直到把它打死。”

当他把自己置于中心的时候,他是迷茫的。他四处寻求精神寄托。他献祭羔羊,他去找贝蒂,他欺辱老人,他跟编辑的夫人玛丽调情,他跟一个丈夫是瘸子的仰慕者——道尔夫人发生了关系。

然后他病倒了。

他在一家当铺的窗边思考,人类趋向于有序想,而物质世界趋向于无序。“所有秩序注定毁灭,然而斗争是值得的。”

贝蒂来探望他,毒舌编辑史赖克也来了,他对他冷嘲热讽,口若悬河,滔滔不绝。他说,就算寂寞芳心小姐去乡下,去南太平洋,追随享乐主义,追求艺术,自杀,毒品,都无济于事,他只能求拜于而寂寞芳心小姐的寂寞芳心小姐——耶稣。这更催发了寂寞芳心小姐的皈依。

贝蒂带他去康涅狄格州的农场度过了一段休养时光,并且尽量避开宗教话题。回来后,寂寞芳心小姐忘不掉那些信,但当他目睹所有的苦难时,他已经不再感到难过,而是兴奋,他有一种一心想要帮助他们的冲动。

他意识到,“一直以来人们依靠梦想的力量来对抗现实的痛苦。”但梦想已经变成了一种营销方式(就像如今的鸡汤文),而他也曾经是这营销大队中最低劣的一员。

他反思自己,认为自己缺乏谦逊的精神。可当他在办公室拆了十来封信,他又开始恶心起来。这简直是对他莫大的考验,但他尽量无动于衷。

史赖克式的笑话再也不能激起他的任何情绪了。“他对史赖克微微一笑,那笑容就好像圣徒冲着即将杀害他们的暴民微笑那样。”

他在酒馆邂逅了瘸子道尔,并且很乐意地受邀去道尔家做客,似乎忘了自己曾经跟道尔太太上过床。道尔对他感激又崇敬,却在家宴上发现道尔太太对寂寞芳心小姐心怀鬼胎,尽管寂寞芳心小姐对道尔太太的挑逗无动于衷。

他醋意大发,像条狗一样趴在地上吼叫,最后被寂寞芳心小姐的一番话语感动,出门去买琴酒。道尔太太转身便如饿虎扑食,寂寞芳心小姐只好桃之夭夭。

他第二次病倒了。

这一次,他享受着卧床的时光,心如止水。即使史赖克再次挑衅,想当众让他出丑,也不再奏效了。因为他的心如同一块坚定的岩石,大海深处波涛汹涌,海浪不断冲击,只能让他变得更加光滑。

史赖克把道尔新的来信读给大家听,道尔太太污蔑寂寞芳心小姐想要强奸她,于是道尔在信中强烈谴责寂寞芳心小姐道貌岸然的虚伪面貌。这事件足以让寂寞芳心小姐名誉扫地。

但他只是坦然走出了史赖克家,碰到了贝蒂,并为了让贝蒂开心而向她求婚。这并不是出于爱,而是出于奉献。

他第三次病倒了,发高烧躺在床上。岩石变成了火炉。

道尔拿着被报纸包着的枪来访。寂寞芳心小姐全然对危险视而不见。他现在从精神上的瘸子变成了一个健全的人,他要拥抱道尔,仿佛这拥抱能够让道尔健全起来。

然而枪走火了,他应声倒下。

宗教的圆满总是与世俗的成功背道而驰。

从世俗方面来看,他不过是一个在痛苦中挣扎的,自我洗脑成功的人。

他的专栏存在的意义不在于拯救苍生,为人民解忧排难,而是为了增加报纸的销量,除此之外,还能为编辑史赖克提供日常笑料。

再说,为人民解忧排难的应该是政府,而不是一个小小的报纸撰稿人。

“寂寞芳心小姐,我的朋友,我劝你把石头赐予赋者。他们要求被赐予面包时,别像教会那样赐予他们饼干,也别像政府那样叫他们吃蛋糕。你要向他们解释,人不能只靠面包充饥,要赐予他们石头,教他们每日清晨祷告:“我们日用的石头,今日赐给我们。””

显然那时的政府并没有作为,只是给人民空画了一个大饼。

可是他怎么能对这些信视而不见。那些痛苦虽然隔着一张信纸,但都是真实存在的。就像青蛙的破碎的五脏六腑,摆在他眼前。

在寻求众多寄托无果后,他转而面向了宗教,渐渐把那虚伪的一套当成谦虚的品质。在道尔家吃饭时,表演式的心灵鸡汤信手捏来。

然而这种虚伪的后果,最终只是自我感动。

他被道尔杀死了。

我不禁联想起如今的各种鸡汤文。鸡汤文的盛行一定有他背后的时代原因,因为城市的异化,上班族的精神空虚和迷茫,催生了鸡汤文学。

也许那些鸡汤作者的背后,也不过是一地鸡毛。但有需求就会有生产。他们不一定这么热爱生活,但他们得以此谋生,仅此而已。

《寂寞芳心小姐》读后感(七):但汉松评南大社2019新版《寂寞芳心小姐》︱让骷髅开出花朵

转载自《上海书评》。但汉松,南京大学英语系副教授,微博@洛之秋。

从1930年到1932年,纳撒尼尔·韦斯特(Nathanael West)以每天一百词的速度写完了《寂寞芳心小姐》。如果用小说界的产业标准,这个效率实在低得罪无可恕;但如果用长诗的创作来衡量,韦斯特写得委实不算慢。这位当时还一文不名的美国作家,确实是以写长篇叙事诗的方式,来写这部短小的长篇小说。他务必精密雕琢全书十五节诗篇中的每个词,确保所有的意象、隐喻、节奏、语调、反讽、用典都如瑞士钟表一样在文本内部啮合。他用诗的简洁向读者发出命令——你们必须虔诚、谨慎地对待书中的每句话。

如果你对我说的仍然将信将疑,不妨先读读书中这两段:

他把信像个粉色帐篷那样,架在沙漠上。在深色桃红木桌面的衬托下,那廉价的信纸透出浓烈的肌肤色泽。他把道尔夫人想象成帐篷,毛发覆盖、经脉分明,把自己想象成盥洗室的骷髅,是贴在学者藏书票上的骷髅印记。他让骷髅进入肉体帐篷之内,它的每个关节都开出了花。没有风来搅动地球的引力。新生的嫩叶笔直地垂下来,在烈日的照耀下熠熠生辉,酷似一支张开小小金属盾牌的军队。有只画眉鸟在树林里歌唱。歌声仿佛是被唾液堵住的笛子吹出的声音。贝蒂高举着双臂停下来听画眉鸟歌唱。一会儿鸟不唱了,她转身朝向他,惭愧地冲他一笑。他给了她一个飞吻,她用一种稚气的性感姿势接住了。他纵身跃过走廊的栏杆,飞奔过去亲吻她。他俩倒地的时候,他闻到一股味道,混合着汗水、肥皂味和碎草的清香。 《带布玫瑰的牛骷髅》,[美]欧姬芙绘,1931年。在第一段,那些瑰奇的比喻(如开花的骷髅)和带有神秘主义经验的观视,让我想到了美国天才诗人哈特·克兰(Hart Crane),而第二段则似乎证明韦斯特在需要的时候,也可以在无韵散文中构建另一类美国诗风,它的源头在沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)那里。这样的天才诗句在书中几乎俯拾皆是,只有真正的天才,才能如此大密度地将诗嵌入小说语言。

《寂寞芳心小姐》仅仅凭借语言上的成就,就足以在美国文学史上占据重要位置了。然而,1933年在韦斯特将这部杰作满怀希望地交给赖福瑞特出版社(Boni&Liveright)之后不久,这家出版社就倒闭了,导致这本书只卖出了八百册。那原本是一家伟大的出版社,出版过T. S. 艾略特的《荒原》和德莱塞的《美国悲剧》,创始人贺瑞斯·赖福瑞特(Horace Liveright)在同一年死于酗酒和肺炎(只有六个人参加他的葬礼,比参加盖茨比葬礼的人还少)。

悲催的韦斯特一生只写了四部小说,他的名字长期徘徊在美国文学正典的边缘地带。如今,假如有人偶尔谈论起他,也多半会说起他的另一部小说《蝗灾之日》(The Day of the Locust)。那部1939年的小说是韦斯特的最后一部作品,也被称为“第一部好莱坞小说”,里面有“燃烧的洛杉矶”(这一可怕的末日意象,将在1992年的“罗德尼·金暴动”中变为现实!),有派对上“沉在游泳池池底的白色假马”,它在讽刺“好莱坞”这个造梦工厂的邪恶与虚妄方面,与大卫·林奇的邪典电影《穆赫兰道》颇有几分相似。然而,据美国文学判官哈罗德·布鲁姆的看法,《蝗灾之日》的文学地位根本名不副实,它“浪费了韦斯特的天才”。布鲁姆以不容辩驳的口吻告诉我们:《寂寞芳心小姐》才是当之无愧的文学杰作,它胜过了《太阳照常升起》《了不起的盖茨比》和《圣殿》;整个二十世纪美国文学能和这部作品叫板的,恐怕仅有福克纳的《喧哗与骚动》《我弥留之际》和《押沙龙!押沙龙!》。

纳撒尼尔·韦斯特的作品《蝗灾之日》写出如此伟大作品的人,其实原本不叫“纳撒尼尔·韦斯特”。1903年生于纽约市的他,原名内森·温斯坦(Nathan Weinstein),父母都是讲德语的立陶宛犹太人,家庭条件相当不错。少年时代的韦斯特在曼哈顿上学时,基本上三天打鱼两天晒网,结果高中都没有混毕业。因为出了名的好逸恶劳,他被朋友们起了一个终身的绰号“Pep”,该词在英文里意为“精力、活力”,其中的反讽之意自不待言。如果说成为伟大小说家的必备素质是去虚构人生,那么韦斯特无疑从一开始就展现出了自我虚构的惊人“才华”。他用伪造的高中成绩单拿到了塔夫茨大学的录取,后因荒废学业而被开除,但他故伎重演,用另一个同名之人的成绩单又申请上了布朗大学。

不过,1926年的巴黎已露出了下半世的光景,夜夜笙歌的美国文人圈子在那里也快散场了。韦斯特在这场接近尾声的“流动的盛宴”上只待了三个月,就回了美国。不过他却一直“假装在巴黎”,日后在朋友面前的说法是,“自己在巴黎待了两三年”。据一位他的传记作家说,韦斯特在法国期间只结交了一位朋友,还是个穷困潦倒的抽象派画家,后来三十年代他们在洛杉矶再次见面,一边喝得醉醺醺,一边搂在一起哼唱《我最后一次看到巴黎》(The Last Time I Saw Paris)。大概是因为韦斯特对这段旅法经历真假莫辨的吹嘘太多,后人常将他称为“‘迷惘一代’的谢幕天才”。

回国后的韦斯特在纽约的廉价公寓酒店做经理,在那里见识了各种惨淡的美国人生,尤其是1929年后汹涌而至的大萧条,更是让韦斯特习惯了去审视“美国梦”的病态一面。他开始结交作家朋友,其中包括威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams)和詹姆斯·法雷尔(James T. Farrell)这样日后响当当的名字。如果有穷得揭不开锅的作家朋友找他,他还会利用职务之便提供免费食宿。1931年,他花大力气修改出版了大学时代就开始构思的小说处女作《贝尔索·史奈尔的梦幻人生》(The Dream Life of Balso Snell),结果销售惨淡,首印五百册被他自己买去一百五十册,剩下的等到他去世时都未卖完。哈罗德·布鲁姆并不认为这是当时读者有眼无珠,他对这部作品的评价是“烂得可怕,只有几页散发出腐败的力量”。

《贝尔索·史奈尔的梦幻人生》1931年,出师不利的韦斯特辞去了酒店的工作,隐居到乡间写第二部小说《寂寞芳心小姐》。写这本书的灵感,据说来自于1929年和朋友的一次聊天。这位朋友当时用苏珊·切斯特(Susan Chester)的笔名,给《布鲁克林鹰报》写忠告专栏(advice column)。在报纸具有绝对主导性的大众传播时代,这样的栏目非常盛行,影响之大是生活在互联网时代的我们所无法想象的。譬如,美国曾有一对双胞胎姐妹,分别用“Ann Landers”和“Dear Abby”为笔名,从上世纪中期开始写作此类专栏,发表转载在全世界一千四百多家报纸,每天的读者达到上亿人,并一直持续了半个世纪。那么,做这样一份工作意味着什么呢?

韦斯特在朋友那里,看到了一些需要回复的读者来信,其中一篇是这样写的:

亲爱的苏珊:我一直喜欢读你的栏目,从你的专家忠告中受益匪浅。现在,我想请你给我一些建议。我已经结婚二十年了。我有一个十九岁的女儿,和十七岁的儿子。从一开始,我就意识到自己的婚姻是个错误。但是很快就怀了孩子,我为了亲爱的他们,不得不忍受这些酸甜苦辣。而且我也是个本分之人。信的署名是“宽肩膀”,结尾还写了一句附言:“苏珊,你不要真以为我肩膀宽,但这代表了我对生活和我自己的感受。”显然,韦斯特几乎算是“盗用”了这些信件和署名,尤其是“宽肩膀”这篇,被作家改编成了《寂寞芳心小姐》中最长的一封读者来信。它几乎是压垮主人公的最后一根稻草,以至于他读这封信时,“好比动物撕扯一只受伤的脚;往伤口上撒盐”。

在这位“深渊修辞家”(a rhetorician of the abyss, 哈罗德·布鲁姆语)看来,这些匿名的信件——它们通常充满文法错误,全是个人隐私的伤痕——是一把钥匙,可以通往那个时代最为真实的特征。对创作的黄金十年(1931-1940)横跨整个大萧条岁月的韦斯特来说,文学家需要解码的时代特征,是“美国梦”如何成为一场“美国噩梦”。表面上看,这些来信是那些城市里的孤独者秘密分享的个人痛苦,它们曝光了都市生活对人的异化和弥漫的大众心理危机。但更深地看,这些“小我”的创伤告白其实源自现代性和去人性化的工业文明,或者用韦斯特的绝佳譬喻,源自这个国家乃至整个西方世界“碎石狂欢”(orgy of stone-breaking)。石头,当然首先是城市的建筑材料,靠着无数细碎的石头才能有钢筋混凝,才能建立起来一座座水泥森林。那些石头被从采石场切割下来,送入碎石机,再和水泥搅拌在一起。正是由于城市疯狂扩张的需要,“短短几年中,他们(美国人)砸碎的石头要比埃及人在几个世纪中砸碎的还要多”。

然而,如果仅仅将韦斯特视为另一个德莱塞,或者一个用讽刺笔法控诉堕落城市与资本主义的现实主义作家,那将是我们对韦斯特文学特质的极大误解。事实上“石头”在这里还有另一层隐藏的含义,那就是“信仰”。它,可以是巨大的磐石,成为耶稣所预言的将在其上建立起教会的东西——薇拉·凯瑟(Willa Cather)的《大主教之死》(Death Comes for the Archbishop)中那个希望在现代社会复兴宗教的主教拉图尔,正是在圣塔菲的印第安人村落找到了这样的黄色大岩石。它,也可以是细碎的石头,是被摧毁或尚未真正建立的信仰——希腊文中“彼得”(Peter,petros)即意味着这种碎石(pebble),而不是代表坚定信仰的“巨石”(rock,petra)。然而,“寂寞芳心小姐”又有什么“巨石”可以贡献或依靠呢?史赖克嘲笑他说,面对来自人类的祷告,应该“把石头赐予读者”,而不是给他们“面包”,可是他能给的只是那些碎石头,最后“只剩下仅有的一块——肠结石”。

这样的“寂寞芳心小姐”随时可以像《群魔》里的理想主义者那样,在酒精、性或恐惧的催情下变成可怕的施暴者(甚至是恐怖分子)。他常常坐在酒馆里喝酒,脸上挂着天真无邪的微笑,“像是一个坐在电影院、口袋里揣着炸弹的无政府主义者才会有的微笑”。他用石头砸碎了打算献祭给上帝的羔羊的脑袋,疯狂抽打被他踩得内脏四溢的青蛙直到它死去,欺凌侮辱在厕所里抓到的老年同性恋者,用拳头不停地殴打试图引诱他的道尔太太……主人公本可以选择和清纯的贝蒂结婚生子、终老乡间,但是他发现自己内心的狂暴虽然看似“混沌无序,却意义非凡”;而如果选择贝蒂那样的生活,只能“井然有序却毫无意义”。

如果你认为这个结尾不过是韦斯特对“寂寞芳心小姐”信仰追寻的戏谑,那恐怕错了。1940年,这个一直在好莱坞廉价出售自己文学才华的穷编剧终于等来了属于自己的宗教体验——一个叫艾琳·麦肯尼(Eileen McKenney)的女人走进了他的寂寞世界,他们相爱并结婚了,还签下了哥伦比亚电影公司。这是写了四部小说却总共只卖出不到四千册的韦斯特第一次看见人生的光亮和恩典。然而,仅仅新婚八个月,在一个周末的下午,两人从墨西哥度假回来,路上遭遇车祸丧生。

那一天,是1940年12月22日。韦斯特死时年仅三十六岁,艾琳才三十岁。

韦斯特仅仅在前一天,好莱坞另一个写剧本谋生的伟大小说家也死了。这个亡人是菲茨杰拉德,刚刚从酗酒和妻子泽尔达的医疗费重压下喘过气来。在心脏病发作死亡的前一个晚上,他还告诉情人希拉·格雷厄姆(Sheilah Graham),说自己想好了手头这部小说《最后的大亨》(The Last Tycoon)该怎么写下去,他说那将是一部比《了不起的盖茨比》更伟大的杰作,他会重新开始崭新的人生……

我常常想,最后时刻的韦斯特和艾琳说了什么呢?在汽车失控的一刹那,他想起“寂寞芳心小姐”了吗?