《曾国藩家书(套装上下)》是一本由曾国藩著作,北京日报出版社出版的平装图书,本书定价:58,页数:2018-4-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(一):读《曾国藩家书》实划得来

一则,梁启超说:“文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中,称最钝拙;其所遭值事会, 亦终身在拂逆之中;然乃立德、立功、立言,三不朽,所成就震古铄今而莫与竟者,其一生得力在立志自拔于流俗,而困而知,而勉而行,历百千艰阻而不挫屈,不求近效,铢积寸累,受之以虚,将之以勤,植之以刚,贞之以恒,帅之以诚,勇猛精进,坚苦卓绝,如斯而已,如斯而已。” 简而言之,愚人成事,皆因劳谦。此种人天资不足,故一步一脚印,于我辈蠢人学来更宜。正如韩愈《劝学》云:“驽马十驾,功在不舍。” 二则,其既已成大器,位极人臣,又复已逝,相见不得,唯有读其著述。读其著述,或恐其未必将生平所学尽悉我等。然,其必尽悉于兄弟,且所书备至。书中云:“此后写信来,诸弟各有专守之业,勿须写明,且须详问极言,长篇累牍。”又云:“予平生于伦常中,惟兄弟一伦抱愧尤深。盖父亲以其所知者尽以教我,而我不能以吾所知者尽教诸弟。”读来不仅详尽浅白,更复亲切实用,似隔纸与仁兄对谈,怡然舒适。 三则,时过境迁,所书之事,或有不适应处。但子曰“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”所谓读书,亦是如此,应有取舍。于不当处,弗用置意可矣。况展卷细读,书中多养生修性、求学悟道、兄悌弟孝、读经批史、立志自励之言,亘古合宜,亘古有益,何谈时过境迁。(2019.7.12)

负笈求学所为何?但求明师益友耳。 良师益友相夹持,虽即懦夫亦立志。 (2019.7.12)

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(二):好家风决定了家族的长盛不衰

曾国藩在给家人的一封封书信中,经常事无巨细都要禀明父母和长辈。有人说他的信过于琐碎,但是这却恰恰表明他的孝。他孤身一人在京为官,为了减少父母的挂念,只能通过书信和父母沟通,信的内容难免要细琐些。另一方面也是他为人处事的细心和谨慎之处,而像“在京一切,自知谨慎”这样的字眼在信尾出现的频率也是相当高。

为何他行事要如此谨慎呢?一是因为官场沉浮,他怕不慎获罪而让祖上蒙羞,另一方面也和他的平生抱负以及对家族长盛不衰的殷切期望有关。

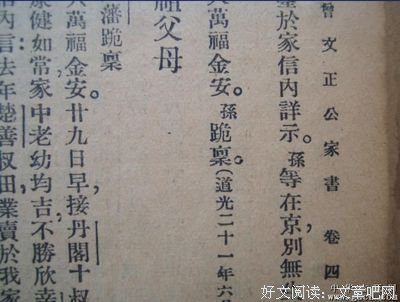

曾国藩在道光二十九年三月二十一日给四位弟弟的信里,就阐明了他的抱负。他做官不愿“厚于妻子而薄于兄弟”,不愿“私肥一家而刻薄于亲戚族党”,并且“私心立誓”,“总不靠做官发财以遗后人”。因此,在力所能及的范围内,他帮助亲戚,资助同僚,救助乡邻。

关于他的家族,曾国藩在道光二十九年四月十六日的给四位弟弟的信中,殷切地希望自己家能够成为“耕读孝友之家”,其昌盛可以绵延五六代,甚至十代八代,因此他以勤俭教诸弟及儿辈,并且告诫他们“读书不可不多,用功不可不勤”。

因此,他为官则勤勉、谨慎,为兄则友爱、谦恭。

如今没有了曾国藩那样的大家族,家庭单位越来越小,关于如何经营好我们的小家庭,从曾国藩的书信中我们能得到哪些启示呢?

我想为人谦恭、谨慎,为学勤奋、好学,这样的家风依然是我们留给后代子孙的最大福泽。

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(三):读书,品人

原以为读懂一个人,需要时间的长河做铺垫,

却没想,用两本书的时长,让我真正的认识了一个人,

对于曾国藩,我似迷幻,终将面纱慢慢揭开……

曾国藩,于我而言,似识一人,却也陌生。

从中学时代起,对曾国藩的了解只限于书本之上,

浅薄到不能再浅薄下去。

姓名和人生的轨迹的纠缠并不那么清晰,

直到在告别学生时代那么久的今天,

从新梳理,仰望一座山

曾国藩家书,第一页开始

对远隔时空隧道模样模糊的曾国藩慢慢的肃然起敬起来……

原以为,高人在上,是用功绩,汗水浇灌的岁月

铭刻在历史的列车中,让后人敬仰赞叹之。

不读《曾国藩家书》,终将无法全面认识一伟人。

孝,是我第一感官的最真切的感受。

每个字符里,都能读到过往之人对尊者敬,对小者爱的浓。

虽字符之中,会有些许阅读障碍,

但,却不影响你对一个人的品性,追求,观点等各方面的了解。

敬人者,人敬之。便是这样的道理。

“家俭则兴,人勤则健,能勤能俭,永不贫贱”

十六字箴言,适应从古至今,每一个勇敢追求生命的人。

“自立立人,自达达人,莫问收获,但问耕耘”

“天下断无易处之境遇,人间哪得空闲之光阴。”

…….

人生,需品读

走过的路,每一个脚印里都留有岁月的痕迹。

每一个字符里,都能读懂一个沉稳的内心。

曾国藩,用他的文字向我们诉说了他所有岁月的积累。

读书,品人------《曾国藩家书》

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(四):修心立德 水滴石穿

《曾国藩家书》有很多种版本,北京日报出版社最新出版的版本不仅有传忠书局版增补全本,还补足旧本未刊的家书398封,可以算是最完整的了。以前读过一些版本都是按照家书的内容加以分类,大体上分为修身篇、劝学篇、治家篇、理财篇、交友篇等多个版本,但实际上那样的归类我觉得还是有纰漏的,因为无法按照时间排序,我们就无法了解到曾国藩整个人生历程的细节变化。

《曾国藩家书》分为上下两册,慢慢读过之后让我对曾国藩的人生经历也有了更为深刻的认识。所谓家书,一定是曾国藩写给自己最为亲近的人,所以内容一点也不做作,并没有虚头巴脑,而是将真挚的感情通过文字完美呈现。读完曾国藩的家书,我们能感受到曾国藩是如何从默默无闻的贫民百姓,成为清廷大员的,书写家书的过程,实际也是他在学问、道德、为人处事不断积累、不断进取的过程。

曾国藩在家书中渗透出很强的孝道,他提倡读书最重要的是立德,而立德最重要的就是孝道。不管是给父亲的家书,还是给兄弟的信,他都将修心立德体现的淋漓尽致。曾国藩为官多年一直清廉,家书中既有对长辈的照顾与关心,也有对后辈的鼓励与教导。

一个人要成就大事,就必须做到究勤与恒。曾国藩在书信中能非常深刻传递自己的思想,跟他自己不断学习,每天坚持做文、记日记等,有很大关系。在这些家书中,几乎有很多篇都是相似的内容,有的是告知曾国藩自己的近况,有的是询问家事,再有就是对兄弟的教导。这套书读起来不用一气呵成,因为即使你能快速读完,恐怕汲取的东西会少之又少。反之,如果你初读感觉枯燥,也属于正常现象。但是当你静下心来反复阅读之后,甚至可以加记笔记,重新整理自己的思路,就会汲取很多的营养,也会对《曾国藩家书》有更加完整的审视。

文/阿晨

ript

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(五):很良心的增订版

为读增补的家训特意购买18年新版,比较下来,很符合当下横版阅读,比之前的竖排版读着舒服,新收录内容更多。基于光绪五年传忠书局版编校而成,小字摘录醒目,排版简单复古。对照附录的“曾国藩年龄对应年代表”及“家族成员录”,能加速理解家书对应的年代及特定的书写对象。

较明显的地方,是曾国藩对读书的强调,他提倡的读书三法,即有志,有识,有恒。被后人多次引用。更要求族弟学习时专一求精,不可泛泛阅读。之外,他本人亦擅长读书,每日必读数页,且用笔标注,经年累月,自然获益良多。而曾国藩总结的读书“耐字诀:一句不通,不看下句;今日不通,明日再度,今年不精,明年再读”,尤能表达他对读书的明确态度,也是永不过时的读书捷径吧。

虽然清朝文人多以功名为重,但曾国藩却在家书中强调治理家族的重要性,并劝四弟放弃功名打理家族,对他最尊敬的祖父,也写书言明应当保持家族和睦,不因钱财之物伤了和气。相应的,对于颇有才华的六弟,他多次给予帮助,让其考取功名。而喜爱书法的九弟,则收到他收集的名家字帖以及详尽点评。

再有,是曾国藩交友的独具慧眼,正是一群志同道合的人,才让他的仕途更加顺畅,许多政策也得到完善与及时施行,相对的,曾国藩的朋友们也通过曾国藩扩大了各自社交圈,这种交流积极正面,也验证了“孟母三迁”的实用性。

虽说是家书,但长达30年的积累,让这些书信渗透了曾国藩的全部人格,那些琐碎唠叨的话语,无不彰显他的眼光格局。正如交流初期交代的,让家人把书信用特定纸张书写,并保存起来,就说明书信中有意倾注了他对亲人,对家族的关护。而让子女接种牛痘的行为,更为以后的洋务运动做了铺垫。大清的历史或许是封建的,但来自西洋的冲击时刻影响着想要改变的国人!不夸张的说,曾国藩对大清的贡献堪称盖世,若非他的竭力维护,或许清朝会早早败亡。

总的来说,这部《曾国藩家书》是我读过的最合适的一本,没有深奥的文言文,也不是鸡汤文那样提前把内容嚼碎喂给读者。只是依照书写年代,一封封地将过往展现给读者,不强求,但自有其魅力。所以,读它的过程绝对值得拿笔勾勾点点,毕竟,学以致用才是对书籍的最高致敬!

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(六):学做一个合格的家长

流行乐坛,有着四大天王,而在晚清历史上,有着中兴四大名臣。这四大名臣之中,又以曾国藩为首。提起曾国藩,就不得不提他的家书。在历史上,他的家书,已经不再是普通的家书,而是集中了曾国藩修身,齐家,治国等多主面的思想。市场上家书的版本也较为众多,2018年最新修订版的《曾国藩家书》,共分上下二册。这套书是以传忠书局刻印的《曾文正公家书》为底本,又补增了《旧本未刊家书补编》及《曾国藩家训》两部分内容。全套书共收了家书1305封,并且是以简体横排版本,可以说是很适合大众读者看,且内容较为全面完整的一套。

这套《曾国藩家书》,按时间顺序编排,收录其写给长辈和兄弟的信件。曾国藩,号涤生,清朝政治家,战略家,湘军的创立者和统帅。曾入翰林院,官至两江总督。

从书信中,可以看出,曾国藩对于考试和读书,有着不同的见解。他在信中曾写道“殊不知看书与考试全不相碍,彼不看者,亦仍不利考如故也。我家诸北,此时无论考试之利不利,无论文章之工不工,总以看书为急。不然则年岁日长,科名无成,学问亦无一字可靠。”曾国藩所讲的,恰恰与我们现代所提倡的素质教育,有相似之处。考试是考什么,考的都是书本上的,固定的死知识,无非就是学好,背过即可。正是应试教育出来了一批一批的只知道死读书的人,而这批人在踏入社会时,就会感到各种不适应,缺乏书本以外的各种知识,不懂得变通,也不懂得实践与理论相结合,套句俗话就是书呆子。曾国藩在这么早之前就预见到考试与读书的关系,以及利与弊,他建议是多读书,并且以浅显的方式告诉家中人。可见他除了在工作方面严谨,在家人教育学习上,也是考虑的非常长远的,他的见识和思想确实是走在前端。而我们现在孩子开展的素质教育,也正是改进了以前所谓的,读课外书影响学习的说法,也让孩子接触到课本以外的书籍,多多读书,多多去了世界。

曾国藩在书信中,是给予家人建议,讲出利弊,让家人自己权衡,自己选择,没有替别人做主。如“闻九弟意欲与刘霞仙同伴读书。霞仙近来见道甚有所得,九弟若去,就有进益。望大人斟酌行之,男不敢自主。此事在九弟自为定计。”这点上,我们现如今的家长要学习一下,不能总是替孩子做主,要让孩子参与进来,自己听听建议,自己去进行选择,也避免多年以后,孩子后悔,再抱怨家人没有给予选择权,过度替孩子做主,不是帮孩子,而是害了孩子。书中有着更多我们现代家长需要了解和学习的地方,比如良好学习习惯的养成,从小培养,贵在坚持。曾国藩再怎么忙碌,也定下了学习计划,以身做则,更是我们家长所需要学习的,不能光给孩子布置阅读和学习,我们家长也在与时俱进,共同学习。

书中很多观点和想法,都没有过时,时至今日,我们做为一代家长,更应该从中学习,提升自我,努力学习,懂得学习方法,懂得该放手时就放手,懂得怎么样是为孩子好,而不是一味的害了孩子。

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(七):修身齐家治国平天下之《曾国藩家书》

lue编辑

对于传统的中国人而言,在其一生说长不长说短不短的人生路上,能够实现“修身齐家治国平天下”这条道路,那也说明这一世不算白活。这句话的原出处在《礼记·大学》一书,这一句话在古人眼中究竟是如何解释的,感兴趣的读者可以慢慢品读。

古往今来能够真正做到修身、齐家、治国、平天下的无不是一代开国之君或者霸主之类的存在。尤其是近代中国能够做到这一点的人更是寥寥无几,而曾国藩无疑做到了这一点。对于曾国藩的崛起可能读者都能知道与太平天国运动有关,但是为什么在当时那么多汉人中就曾国藩取得的成就如此辉煌?想要了解曾国藩背后的故事,仅仅看史书是远远不够的。而曾国藩曾经与家人之间的往来书信的集合结晶——《曾国藩家书》无疑是一部直观了解曾国藩重要思想活动的源泉。

市面上《曾国藩家书》的版本很多,在这众多版本中如何选择合适的版本呢?由北京日报出版社出版发行的《曾国藩家书》引用的版本则是光绪五年李鸿章兄弟编校的《曾文公家书》版本,这个版本可以说将曾国藩30岁以后与家人通信的780余封信件用简体横版的形式进行了再现。

在这套书中读者可以按照时间先后顺序感受到曾国藩这一生的心路历程和其遵循的行为处事原则。早起中期和晚期的信件,与长辈与自己的晚辈之间的通信,其中的语言文字的含义都是值得读者细细品读回味的。本书版本与其他版本不大一样的地方就是本书尽量保持了原著的风貌,书中没有对进行白话翻译。所以读者想要更好地理解曾国藩行为处事的精髓,基本的古文常识是必须的。

最后,希望所有读者都能在本书中获得属于自己的为人处世的哲理。

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(八):曾国藩家书

曾国藩,作为中国自孔子以后的一个半完人中的半个,其在立言立德立功这三个中国传统文人士大夫心目中的三大标准方面几乎都做到了,这真是非常难得。虽然说他是半个完人,其中不无贬损之意,但是也未尝不是一种肯定。曾国藩一生律己很严,治家有道,治军有方,堪称是修身齐家,治国平天下。而在曾国藩的家书中,对于这些方面都有非常详细而具体的论述。

在这部曾国藩的家书里面,我首先关注的是他在书信中所涉及到的大量的关于征徼太平天国的内容。曾国藩的书信翔实具体,是非常好的了解他在平定太平天国的过程中如何治军,如何布置安排的史实性材料。比如曾国藩在咸丰四年四月初四的家书中就详细记录了湘潭之役,其副将塔齐步大破太平军的情况。而且尤为难得的是他也没有讳言自己的战败,其亲自率领的军队居然遇敌即溃,让曾国藩深以为恨。结合曾国藩在书信中的这段描述,以及其他的历史材料,对于这一仗会形成更加充实而立体的印象。

由于曾国藩此后每亲自带兵必遭败绩,因此他避开了安庆和天京的两场大战的前线,但在书信中依然可以看到他对九弟困守前敌的殷殷关切之情。曾国藩的家书对于我们了解太平天国那一段的历史有非常重要的意义,应该多读一读。

此外,既然是家书,所以在对于子女的教育,家人如何相处等方面曾国藩也都在家书中不厌其烦的一一写明,他指导自己的儿子曾纪泽和曾纪鸿如何治学读书,把两个儿子都培养成了非常优秀的人才。而且曾国藩眼界开阔,还指导曾纪泽要学习外语,最终早就了中国第一个大使。这些内容对于今天我们研究学问,教育子女,甚至为人处世也都有非常现实的意义。

co @�) �

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(九):《曾公的修身之术》西西里特

书终于到了,打开的时候看到,纸面非常的光滑,是很好的胶版纸,目录排版非常的详细,每一篇都有页码,方便寻找。

在京东随便搜索曾国藩家书,就会发现有无数的新旧版本,对曾国藩家书进行了全面的翻译和注解。唐浩明先生也对这个系列的曾国藩家书和诗词作了很多详细的研究,但是我觉得还是阅读原文最好,这本书完全是文言文,读起来最有古典韵味。

家风是什么?有人说家风,就是修身、治学、治家,也有人会经常会想到,修身,养性,以和为贵等等,在日常家庭生活中经常会见到这些书法作品,书法老师写的最多的也是这几个字,可是这是家风吗?不,这不是纯粹意义上的家风。

有人说,曾国藩是个杀戮果断、非常有胆识的一个人,但是他这本家书给我的感觉却完全不同。

为什么这位戎马一生的将军能有这么温柔的一面呢?我个人认为,其实他在政治上已经达到了很高的成就,对儿女来说,他们只需要安安稳稳过完一生,以保家活命为根本。

而且我相信,再野蛮的人,腥风血雨的背后反而更有柔情的一面,富在深山有远亲,穷在闹市无人问。一封封的家书呈现给我们的是一段段的亲情和柔情。

曾公每一封家书里几乎都会提到关于弟弟的教育学习情况,可见他们对教育的重视,能文能武,这是曾公给他们的基本要求。

这与曾国藩的深厚的文化功底是分不开的,我们细细回味,似乎每一代名将都有非常深厚的文学基础。并不是,常说的那种头脑简单,四肢发达,他们懂谋略,决断果敢,能文能诗,在如今只讲求经济迅速发展的时期,这种家风非常难能可贵。

曾国藩在家书中多次提到八交九不交,他交什么样的朋友,不该交什么样的人,这对后辈们的发展前途非常的有讲究。其实我觉得,这在古代可以说是一些家训家风,但是在如今已经渐渐演变成了情商。

在现在提倡快餐文化的时代,看那么多心灵鸡汤的情商书或者可有可无的垃圾书、畅销书,我真心建议还不如读一读曾国藩家书,这里面总有适合自己目前状态的几篇。

家书总共330封,字字珠玑,想要认真学习、吃透,并非一朝一夕能够读懂,每天一篇,长此以往,一年不到,我相信对整个人的内涵和气质必定有所提升。

《曾国藩家书(套装上下)》读后感(十):成大器之法

—读《曾国藩家书》有感

文/dyonline

几年前,有阅读过电子版的《曾国藩家书》,也是在其他渠道看到推荐,说曾国藩家书是非常好的一本书,尤其是对于个人的为人处世等方面。凭借模糊的记忆,那个版本有点像解读,不过还记得,说曾国藩当时刚开始在京城为官,捉襟见肘的时日还比较经常,但是在历史上成就看来,这个人真的可以说是修身、齐家、治国的完美案例。

曾国藩家书其实是曾国藩同家里往来的一些信件,但是从这些信件中就可以窥见其家风,从而从中学习到做人、做事、育人的道理。这个版本的《曾国藩家书》确实非常不同,并且比较完备,共计900封书信。这个版本同介绍里面说的一致,基本上保留了信件的原始风貌,只是为了阅读方便,对人名和部分生僻字做了勘正。

由于当时的语言习惯,读者刚开始阅读起来可能有一点吃力,但是磨合了就会读起来比较顺畅。上册主要是曾国藩和祖父母、父母之间的书信往来。下册主要是曾国藩写给胞弟的一些书信。上册的书信篇幅比较长,下册的书信篇幅比较短。书信中,曾国藩会把家人之间来往信件的情况先说一下,看看中间是否有漏掉的信,并且会关心家里的每一个人,以及向长辈报平安,讲述一下自己最近发生的事情和生活。这些交流方式都非常值得我们现代人学习,尤其是现在大家一天都抱着个手机,而疏远了家人。虽然说只是书信,但是正如古话,见字如人,见字如面,读者可以通过曾国藩与家人之间的信件看到这个人的品性和德行,确实是值得人称道的!

此外,这个版本还增加了以前版本没有的家书和曾国藩家训等内容,可谓是记载曾国藩家风比较全面的一个版本,非常值得年轻人阅读,也可以为自己的成长和打拼有所启发。