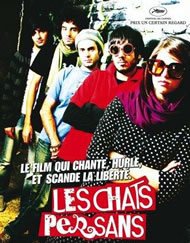

《无人知晓的波斯猫》是一部由巴赫曼·戈巴迪执导,Negar Shaghaghi / Ashkan Koshanejad / 哈穆德·贝哈德主演的一部剧情 / 音乐类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《无人知晓的波斯猫》观后感(一):曾经爱摇滚爱自由的人必须看,好让追求梦想之心不灭。

在伊朗德黑兰生活着这群充满摇滚精神、向往自由的年轻音乐人,貌似我们也经历过这种年代或正值与伊朗同样命运的年代!无论如何,看到了似曾相识的社会影像。曾经爱摇滚爱自由的人必须看,好让追求梦想之心不灭。

《无人知晓的波斯猫》观后感(二):自由最可贵

影片播完后,马上跟同伴说:没想到在伊朗,自由竟然是这样的奢侈,好庆幸自己生长在中国。我历史学得不好,平时也少看历史类的书籍,对于影片的背景不甚了解。但影片中对摇滚音乐人的禁锢,真的令我觉得很不可思议。

,片子里的插播的音乐很好听,好多种不同风格的音乐。最后那段,女主唱的声音犹如天籁。

《无人知晓的波斯猫》观后感(三):看完后连发的微博

在纳德的引领阿斯卡和尼格尔去寻找乐手时展现数种音乐,每一段音乐搭配着城市的剪影,「这里是德黑兰 一个充满欺骗的城市」被欺骗的是怀有梦想的人,知要逃离,可没有逃离的机会,养狗都要受到如此限制的社会是可怕的,梦想的破碎仿佛是必然,谁还未曾追求/歌颂过自由。

「I want to walk with you on the fucking streets to the land of ever grief I wanna a home with window to the sea I wanna a tree on a porch and a swing I wanna a big chair for us to sit and watch the crappy shows on the TV I wanna a bed to rest my brody to sleep till the sun comes out I wanna a glass full of joy and plate full of food I wanna a clock with hands that don't move so everyday will be today and tomorrow has no fear」

阿斯卡跳下后尼格尔缓缓吟唱的歌声宛若天籁,没拿下许可证,没办成护照,未曾为四百人演奏,甚至没能在街头演出,以命抗衡。

那个有炖肉就会幸福的人大概会过的幸福一点吧。

《无人知晓的波斯猫》观后感(四):在通往四條死路的十字路口中心

哪儿来的?从南边来。

那是风无法到达的地方,

那里,希望和梦想,

都被关在笼中。

我被困在十字路口,

一个疲惫的游人,

在通往四条死路的十字路口的中心。

我是谁?一个流浪汉,

心中满是无解的问题。

上百条路,上百堵墙。

在我的梦里,我描绘着他们。”

#影# 《無人知曉的波斯貓》《No One Knows About Persian Cats》9/10

伊朗是一個神秘的國度,雖然被“世界”孤立和被“宗教”禁錮,但也因此獲得了獨特的文化土壤,為那些在石縫中掙扎冒芽的荒草野花提供源源不斷的生命力。

地下音樂本來就是在主流文化實地下暗湧的岩漿,無論再怎麼強大的圍堵,你是無法滅絕青春與夢想的狂熱。一群伊朗年輕人想盡辦法買護照幫簽證要出國參加音樂節並期望呼吸自由的空氣,在組band過程中帶出德黑蘭各種各樣的地下樂隊,向世人發出震破心膜最大的無力吶喊:在郊外牛棚嘶嚎波斯語的重金屬,卻因為和牲畜相處的衛生問題肺炎入院;在天台自己撿石膏磚頭搭建自己的練習室,卻因為一個小孩獨自在家無聊不斷報警導致練習無法持續;在地下三層自己用雞蛋盒子搭建消音棚,沉悶的空氣裏撕裂最後一雙喉音!導演用輕松滑稽的語調和畫面講述一群被腳踏在泥土里的夢想……

在不同音樂中,德黑蘭眾生出現在破裂玻璃的鏡像裏,麻木不仁的臉面,邋遢破爛的衣服,勞累遲緩的身形,即使日出日落再如何壯觀艷麗,被濛蔽的雙眼也無法看見!

導演帶著我們走在德黑蘭的街頭,穿過各種各樣的大街,鑽進糊里糊塗的小巷,最後的最後,我們卻只能站在十字路口中心,無處可去,因為我們嘗試了東南西北所有方向,死路!死路!都是死路!

在這風也無法到達的地方,希望和夢想都被關在籠裏,我們只能站在通往四條死路的十字路口中心,用生命最後的尊嚴嘶嚎,用夢想最後的血溫吶喊!

《无人知晓的波斯猫》观后感(五):无人知晓的自由

看这部片子,一直很享受,我看了一半我发现很爽的感觉有50%来自于它没有描述任何食物,可是到1小时21分钟的时候,食物以一种石破天惊的感觉出现了。炖肉!他们边吃着炖肉边聊着理想,阿斯卡说他要与尼格尔周游各国,另一个男子说他的理想是早餐吃炖肉,午餐吃炖肉炖菜,晚餐吃炖肉炖菜炖鸡。除这一处吃的场景外,再没有关于吃的任何暗示。爽的30%来自于没有关于爱情的卿卿我我,可是到最后我还是感觉到了阿斯卡与尼格尔浓烈的爱,这种爱博大精深穿越古今亘古长存。还有20%来自于女主角,完美的对象。

这样评论似乎完全与大家的观后感截然有别,这样的评论是不深刻的,甚至可以说愚蠢至极。不,我怎能不说音乐呢?然而对于片中的音乐我能仅仅说我很喜欢吗?仅仅是喜欢吗?于是我想不得不说是我看过的电影中音乐最棒的。(前天刚看完《天台爱情》,本来觉着周董能将自己的音乐创作糅合进电影中是一个对他生命意义重大的想法,于是冥冥中我看了《无人知晓的波斯猫》)。可是如此形容简直水极了!so,what would i say,i say fucking perfect!总之是难以言尽的喜爱之情。如果有一天我发现我不会再看电影了,我会把他看最后一遍、、、吧啦吧啦、、、

正如各位看官所见,整个影片就在音乐飘荡浮影掠光中走场,每当音乐响起的时候,画面将伊朗的白天黑夜一一扫过,城市的面貌在这一张张浮世绘中建立。敢问国内的哪位敢拍出我们国家的面貌?为了挽救没休没止的音乐,圆场,于是不得不牺牲了男主角。男主角的死,回想起来确实后怕,因为我觉得吃炖肉的那段仿佛在暗示要让这个影片结束,必须以一种暴力悲惨的方式,否则难以功德圆满。生命的自由落体就像音乐家手中的指挥棒一样滑落,啪的一声,音乐戛然而止,对自由的追逐暂时落下帷幕。我不得不承认这样的做法,让血色更浪漫,让生命终结的更绚烂。死的绚烂,如何才叫死的绚烂?这是为了追寻自由和梦想值得以生命为代价去换取的诉求吗?这个倒要与导演商榷一番。我想导演只是想表达在追求梦想自由道路上不为重重阻拦的崇高精神吧。

《无人知晓的波斯猫》观后感(六):我的颂歌献给那些知道自由存在的人们

成长于伊朗库尔德地区的巴赫曼·戈巴迪,童年时代就饱尝库尔德族人处在两伊边境生存的艰辛,见证了两伊战争的残酷。身为库尔德族一员的戈巴迪自然而然去选择表达他所熟悉的环境,他的影片内容大多数也是根植于库尔德地区,呈现库尔德族人的本土生活和苦难遭遇。

正如巴赫曼·戈巴迪所说,“我只想拍摄我的族人,以及库尔德族人的真实生活,不是关于战争,而是关于一些正面的事实。”他的处女作《醉马时刻》就是以一家库尔德家庭中的几个孩子为主体,以小见大展现了两伊边陲的库尔族地区的悲惨景况。2004年的《乌龟也会飞》以伊拉克的前海珊政权镇压库尔德族人为背景,试图透过儿童的视角展示散居在土耳其及伊拉克国界的库尔德族人的磨难与挣扎。2006年的《半月交响曲》中的摩玛为了实现去伊拉克库尔德斯坦举行音乐会的梦想,观众可以跟随摩玛的公路之旅,了解到库尔德的音乐和他们的生活环境。《无人知晓的波斯猫》是巴赫曼·戈巴迪首次跳出他熟识的区域,拿起了摄像机将镜头对准伊朗首都德黑兰。

《无人知晓的波斯猫》获得第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖,本单元奖项一般颁给题材独特和新颖奇异的小众风格的电影。《无人知晓的波斯猫》是一部反映伊朗地下音乐的电影,也是一部关于年轻人追寻梦想和自由的电影。阿斯卡和尼格尔想举办一场400人的演唱会,由于受到伊朗政局的限制,他们只能把希望寄托在出国上,逃离伊朗,去欧洲实现音乐梦想。但眼下当务之急是,组建一支完整的乐队和申请到护照。

在纳德的引领下阿斯卡和尼格尔开始了一段寻找乐手的旅程,并找到一个不正规的渠道办理签证。在阿巴斯《樱桃的滋味》中巴迪驾驶着汽车,寻觅一个可以帮助他自杀的人,透过车窗看到了伊朗的风景、街道和人们的生活状态,寻找是通往死亡之路。《无人知晓的波斯猫》里纳德骑着摩托车载着阿斯卡和尼格尔,四处寻找志同道合的同伴,寻找是通往梦想之路。

跟随阿斯卡和尼格尔寻找的步伐,手持镜头下德黑兰的小巷和城市街景映入,隐匿于德黑兰形形色色的乐手和乐队逐渐浮出。歌颂自由的民谣,栖身于牛圈的重金属乐队,想用RAP唤醒沉睡的德黑兰的“饶舌之王”。每当音乐响起时,镜头总是切换到毫无联系的场景。重金属打击声与摩托车轮摩擦地面快速交叉剪辑,天籁歌喉的女歌手独唱时,配合的画面是地铁的人群和街头上不同人的面部特写,节奏相对轻缓。 《无人知晓的波斯猫》是导演巴赫曼·戈巴迪借助音乐的形式进行一种托物言志的自我表达。从摇滚、重金属、民谣到饶舌,整部电影就是接触不同风格的音乐的过程。片中每首歌曲的节奏与画面的节奏结合得自然流畅,更有一种相得益彰之感。

有趣的是,片中几次出现过警察执法,却从未让警察露面。纳德在警局接受审问时,是以阿斯卡的偷窥视角来展现这场讽刺的辩解过程。尼格尔的狗被强制带走时,只听见交警的声音。还有,乐队排练时经常遭到停电,隔壁小孩不停的制造麻烦,玩起报警的恶作剧,他把警察当成了自己的日常玩物。也许这是戈巴迪用自己特殊的话语权去反抗,他在离经叛道的道路上越走越远,所以这部电影在伊朗本土连基本的上映权都没有。

《醉马时刻》《乌龟也会飞》戈巴迪总以动物的灵性隐喻生命和情感。《无人知晓的波斯猫》中,摇滚音乐、说唱艺术在这个森严的国度成为了不被人所理解的“外来波斯猫”。即使乐手用波斯语演唱,尽力去贴近伊朗文化便于人们理解。但不被大众认同的梦想,不被政府认同的自由是没有结局的,影片开头就把悲剧的结局抛出来了,满脸血迹的阿斯卡躺在移动病床上,主观镜头下一组组日光灯摇曳划过,暗示阿斯卡的梦想破碎了。

影片的结尾以同样的镜头相呼应,进一步解释了阿斯卡为何受伤。因为办理护照的窝点被警察找到,纳德深深陷入颓废中,他无法面对阿斯卡和尼格尔,假装消失,在家用酒精麻痹自己。阿斯卡找到醉醺醺的纳德同时,警察也到了纳德家,阿斯卡在慌乱中从楼上跳了下去。阿斯卡选择跳楼从表面看是为了躲避警察,更深层是对梦想破灭后的一种濒临绝望的体验。

独立摇滚是无法在这个制度如铁通的国家成长,但这无法抹杀爱音乐的人用歌唱表达对自由的渴望。吉他手给孩子们上课的场景中,学生闭上双眼,手中弹着无形的吉他,哼着乐曲,沉醉其中。就如电影中一首歌唱道:“我就像颗沙粒,乘风飞翔,我的颂歌献给那些知道自由存在的人们。”禁锢的国度里揣着不妥协的梦想,即使梦想实现的机会如尘埃一样虚无飘渺,站在通往四条死路的十字路口的中间,向往自由的年轻人,用不同的音乐形式去抵抗,在梦里绘画——自由。

文章已投稿,转载务必说明

微信公众平台:莉莉春的电影世界

weibo:@莉莉春spring