《蝉》是一本由[澳] 陈志勇著作,上海人民出版社出版的44图书,本书定价:精装,页数:2019-10,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《蝉》读后感(一):蝉

《蝉》讲述了一只来到人类钢筋水泥世界的蝉,在打拼中迷失和接纳自我的故事。十七年来,蝉勤勤恳恳地工作,任劳任怨,忍气吞声,但始终没被人类接纳为同伴,不被认可,不被尊重。故事的最后,没有工作、没有家、没有钱的蝉,走向了摩天大楼的顶端…… 蝉,飞回它的森林了吗? 蝉的故事不禁让我们思索:在活着的惯性中,那些被我们省略的生活,那些我们充耳不闻的内心呐喊,那些为了被喜欢、为了迁就“大家”而舍弃的“我”,真的不重要吗?

《蝉》读后感(二):蝉的工作年限

书中的蝉,在格子间里蹲满十七年,退休以后的一次蜕变,绽放蝉生的灿烂。 作者的访谈中也提到,十七年的工作年限来自于自然界中的“十七年蝉”。 十七年蝉在生物学中是一个挺有意思的现象,这种蝉的幼虫在泥土里蛰伏时间长达十七年之久,在生命的最后一段时间破土而出,完成交配生育,它们的后代再迅速地钻进地下,开始下一轮长达十七年的循环。 自然界中除了十七年蝉,还有十三年蝉,以及周期更短的五年、三年、两年品种。有观点认为这是一种进化选择的结果,这种质数的潜伏周期,有可能是为了“逃避”天敌的捕食周期。在进化的过程中,可能出现了其他周期的蝉,但它们可能一次又一次地遭遇了天敌的扫荡。 那些享受了两年蝉和三年蝉大餐的天敌,数量大增的同时,也会一次次地顺便扫荡十六年蝉和十八年蝉,只有十七年蝉躲过一劫。 生物圈中的十七年蝉,和书中的“社畜十七年”蝉,似乎并没有什么对应关系,十七年的地下蛰伏和十七年的社畜生涯之间似乎没有多少共鸣。 也许,整个作品核心,就是对退休之后上天台的反转。当一个人从一个人类以外的角度来审视自己所追求的东西,他所背负压力也许会有一瞬间荡然无存,甚至有些好笑。 这个一瞬间,也许会让他在以后变得更强一些吧。

《蝉》读后感(三):读后感

我一度怀疑人们喜爱这本书是因为它太薄了。

临睡前拆开今天到的快递,都是图画书,这本《蝉》是图画书里最薄的一本,我掂量着睡觉前说不定都能翻完,就把塑封拆了,翻开了,大约一分钟不到,看完这本书的时间,不到六十秒。

出乎意料的悲惨境遇,简直近乎刻板地被歧视被孤立被折辱,被踩踏在人类社会的脚底,最后被放逐。出乎意料的充满希望和欢乐的结局,在想象中给予轻盈的安慰,我希望我也能有一片可以回去的森林。

但仔细想想仍然觉得荒谬,这样薄的一本书也算是书吗?这样浅显易懂的故事也算是故事吗?人们喜爱它,给它打出8.5的高分,我实在怀疑是它太薄,太易读,太省时,以至于带来成就感的性价比较高,因此宽宏大量地给了分数。

不过另一方面,谁说故事的好坏要根据长短判断?必须长到一定字数才算书?数量比质量更有价值?虽说字数少,可是画面却饱满,一幅接着一幅。这本来就是一本图画书。

结局仍然涌出刻奇的泪水,尽管我远远没有这样的努力,但我时常感到自己被践踏,那种感受是相通的。

泪腺在阅读时充分打开,只要稍微有一点引子就可以借机嚎啕一哭,到了让我厌倦的地步,不好意思在读后感里写“我看到哪儿又哭了”之类的形容。

《蝉》读后感(四):译:陈志勇谈蝉(第一部分)CICADA

已征得本人同意。

【这篇书评可能有关键情节透露】

原文链接

豆瓣小站

《蝉》讲述了一只在办公室工作的昆虫,以及所有不喜欢他的人们的故事。这是一本很简单的32页绘本,内容是未被言说的大公司白领遭受压迫的恐怖生态…又或者真是如此吗?你永远不知道一只虫在想什么。

《蝉》一书的最早创意源于约2005年时对柏林的一次拜访,虽然也不妨说这个点子其实可以来自任何时候的任何城市:当时我正在端详一座办公楼壮观的灰色外墙,墙上布满了成百上千的灰色窗户。其中有一扇窗户,也仅仅在那一扇窗户那儿,我注意到有人在窗台放了一盆鲜红明亮的开花植物以获阳光。我记得我对一个朋友开玩笑说,也许在那个隔间里上班的是一只大虫,或是蜜蜂什么的。后来,每当我看到大公司办公室空间那了无生气的环境中有什么出格出位的有机生命时,我总会回想起这个想法。一株好是寂寞的盆栽,雇员带来上班的猫猫狗狗,一只迷路的麻雀,又或者,当然是一只努力试图逃出玻璃窗的可怜虫。

第二个创意来源是聆听我卧室窗外的蝉鸣,以及有时发现他们的空壳——即蝉蜕——仍然紧贴在高高的木栅栏上(墨尔本的大型青蝉(lime-green cicadas)在我以前住的珀斯很难看到)。此外,我还看了一部关于蝉的生命周期的纪录片,蝉可在地下蛰伏长达17年,然后一齐破土而出,压过捕食者,然后在短暂的辉煌时段中交配和死去。像是某种对生命的高度意识全被压缩进了很短的最终幕。这份漫长的生命周期对于人类而言是陌生的,但有趣的是我们仍然感到着迷,仿佛埋在那里的其实是个对什么东西的隐喻,或许是死亡,或许是坚韧,甚至或许是爱。

和往常一样,我想要创作一本并不特意面向儿童(但儿童也可以看)的图画书。我的脑海中想着曾在工作中感到不受重视的亲友们,包括我的父亲,他在职业生涯中有过混杂的经历,退休后便愉快地隐身于他的花园,种养从橄榄到番荔枝的各种植物。

出版日期:2018年6月26日(澳大利亚)

将紧接着出版的地区/语言:美国,英国,法语,西班牙语,瑞典语,丹麦语,波兰语,捷克语,意大利语,德语,挪威语。(译注:本书已有简体中文版本)

本书的更多评述及制作说明,请点击这里。

更多信息及购买细节可访问Hachette。

《蝉》读后感(五):《蝉》让我从撕心裂肺到爱不释手

从没有一本绘本,给我的感觉是如压抑。从绘本的功能来说,它是给孩子看的,或许靓丽与鲜艳更为吸引小读者。拿到《蝉》时,我心里的疙瘩总会冒出来:这真是给孩子看的?沉闷、压迫、心慌的感觉朝我袭来。

第一眼的感觉有时就是如此真实,如此强烈。或许是这种先入为主的情绪占据了上风,在翻开后,一系列的反应就理所当然的“顺理成章”了。

蝉是勤恳的,认真又本份的,他在格子间工作了十七年。

这期间,他受到了人类无端的歧视和打压。因为不是人类,所以不用加薪升迁;因为被同事排挤,甚至连在上个厕所的权利都被剥夺;因为是蝉,所以每天有加不完的班,做不完的工作;因为得不到人类同事的喜欢,就被人们踩在脚下,手足无措;因为付不起房租,就只能在夹缝中生存。 终于,蝉退休了。

被人类“另眼相看”的生活结束了吧?

可是,看着蝉孤独地走在楼梯上的背影时,那没落又寂寞的单影,他在干什么?文字的述说更将我这种无端的猜测引向无底的深渊。

“没工作,没有家,没有钱。蝉走到高楼楼顶。该说再见了。”

他不会,想不开吧?他,可不能这样啊!

天,他,他,他,在干嘛?

楼顶的巅峰,可不是你该来的地方!

画面中,没有文字。

因为没有文字,更让我不知所措起来,不知道下面到底发生了什么。一切只能通过自己的判断,自己的想象去完成。

可是,接下来的三页都无一字。

蝉,发生了惊天动地的大翻转。 他,破茧而出了! 他,扬翅起飞了! 他,飞进了森林! 他在广阔的天地,自由地飞翔着…… 他,笑了,他回首过往,想起人类,他忍不住地笑了。

第一遍看完,浑身上下不自在,他滚烫的画面,戳得人心无法安定。我看不懂蝉,看不懂画面里留给我的是什么,也不明白文字里包含的意思。飞翔着的蝉,真的是蝉吗?是他吗?

我那惊慌的心,在微微地颤抖着,一度让我“抓狂”,让我“疯癫”!那绝望下的蝉,他结束了人类的生活,面对茫茫无际的人世间,是什么力量促使他走上楼顶?而画面展现给我的是那样的决绝,那样的无措,以至于很难继续往下看,一种撕心裂肺的疼痛弥漫在全身。

蝉啊! 为什么? 为什么你在人间被奴役十七年的时间都忍受了,为何走这个极端? 这到底是为什么?我痛恨,我心碎,我无助也迷茫……

那棱角分明的楼宇,耸立着,就像一堵堵阻挡心灵的高墙,高不可摧。它屹立着,心就无法正常运作。

蝉有四只手又如何?做不完的工作,即使你有千万只手也改变不了一直被忙碌的状态。

高楼的格子间,一间又一间,隔断的不只是空间,还有心灵。那狭小的地方,就是蝉整个的世界。

更触目惊心的画面,是蝉加班时,一个俯视的角度,把格子间更形象了。不,那不是蝉,那是我啊。我也曾在格子里忙碌过,也在格子里无助过,也在格子里呐喊过。但我,逃不出那间格子,好像永远被困在了那里。

蝉,你在格子里是什么感觉?你被同事嘲笑,被人类讥讽,可是你隐忍了十七年。

十七年,看似好长,但人的一生,十七年又是弹指一挥间!

因为那格子间生活,我都不敢想象,我也在其间度过了十五年。是不是好可怕,就在一眨间的功夫,十五年的时光就被定格,被框住了。

我不敢再去翻阅这本书,更不想回望它。那里写的不是蝉,不是蝉,是我,是我的过往和历史。不堪回首的日子,就如一间间格子被固定着一格又一格。

书中的画面如此压抑,甚至让我无法呼吸,更不能理解这样的绘本是写给孩子的?

距第一次阅读好长一段时间后,我鼓起勇气,重读了它。

不知是不是我的粗心,亦或是我的主观,一度竟让我不敢正视这本《蝉》。恐惧最终被克服,迎来的也将是一次心灵的释放。

请恕我的偏执,每次读绘本,我就情不自禁地把自己带入其中,更有一度在自己的世界里打转,焦灼、折磨、痛苦让我无力回首。

其实,再想想,这种状态和蝉的格子间是不是一样呢?思维被定势,眼界被隔断,心灵被框住。这样的状态是可怕,也是危险的。

接受了自己,也赢得了另一片更广袤的世界。

再次翻阅,我对《蝉》的结局有了不同理解。或者说,第一次的阅读是一次“情由心生”的偏见和狭隘吧。

阅读的情绪转变了,看画面和文字的感悟也奇怪不一样了。

我对自己第一次的理解有种如蝉般,他回望人类时的大笑,也让我不禁对自己的解读和理解有种大笑的冲动。 蝉,他的飞翔是本能呀!蝉本就有翅膀,飞翔在天空中就是他正常的状态。而我竟以为,以为他“飞天”了,可笑吧!

或许是无意为之,或许是天性使然,蝉的蜕变合情合理,而我却无望又无助?我应该为蝉的自由,蝉的飞翔欢呼才对。他所有的努力,所有的隐忍,所有的付出,等待他的就是飞向森林,那真正属于他的天地。新生过后的蝉,远方的遥远就是他的新世界。

在人间十七年的努力,炼狱般的生活,铸就了他走向辉煌的明天。

没想到,这一次的阅读,我竟读出了其他味道,纯纯厚厚,越品越香。或许,我们每个人都是蝉,所有的遭遇,所有的点滴,所有的一切都是为自由的明天而努力的。上帝给你关上一扇门,你就得为自己打开一扇窗。

即使身不由已,至少心灵也要一次飞翔。思想的轻松和自由,我们谁都可以做得到。再看那鲜艳明亮,破壳而出的蝉时,他是那么尊贵,那么让人向往。

蝉由灰暗的生活,飞进了明艳的世界。我的心,似乎也由低沉转为高亢,那消沉的念头也在无边无际的的畅想中亮丽鲜活起来。

为蝉,也为自己。

这样的《蝉》,怎叫人不喜爱呢?

《蝉》读后感(六):看成人世界中小人物的成长与重生丨华裔画家陈志勇的力作《蝉》

文丨艺术雅言

《蝉》讲述了一个在人类世界勤劳工作的蝉的故事,它任劳任怨,但没有获得丝毫认可与感激,乃至人类的尊重。到最后,当你认为它已经放弃这个世界之时,它破壳重生,归于森林。这是一个成长的隐喻,也带去对那些所有不被承认的奋斗者的某种启迪。对于平时不怎么看绘本的大人们来说,可能很多人会忍不住问:陈志勇是谁?

陈志勇是获奖无数的华裔艺术家:两度获得雨果奖,四度获得世界奇幻奖,其作品《失物招领》获得第83届奥斯卡动画短片奖。

陈志勇(Shaun Tan),澳大利亚备受瞩目的华裔画家。 1974年生于澳大利亚西部Perth,小学时即在绘画方面展露天份,十几岁开始为奇幻小说和杂志画插图,1995年毕业于华盛顿大学艺术系以及英国文学系。他的图画书作品获得许多国际大奖项,包括林格伦纪念奖、博洛尼亚图画书奖、奥斯卡动画短片奖、世界奇幻文学艺术家、澳大利亚童书协会年度图画书奖,目前专事图画书创作。

他的作品比较闻名的有《绯红树》(The Red Tree) 、《抵岸》(The Arrival) 、《观像镜》(The Viewer)、《兔子》(The Rabbits)、《失物招领》(The Lost Thing)等十余部。陈志勇不仅图画书创作有杰出成就,也持续钻研艺术史、艺术理论与相关评论。近年他还不断与蓝天工作室(Blue Sky Studios) 、皮克斯动画工作室(Pixar) 合作,为多部电影提供平面艺术和造型艺术上的意见。

陈志勇部分成长绘本1974年出生的陈志勇,父亲是自马来西亚移民澳大利亚的中国人,母亲则是澳大利亚人。大学专攻英国文学及艺术理论的陈志勇,其实并没有受过绘画专业训练,可以说是自学成才。陈志勇是奥斯卡奖、雨果奖、世界奇幻奖、林格伦奖的得主。

影视文学界的很多名人都挚爱他的作品,著名作家严歌苓、余光中还曾经为他的图书担当翻译,想要把如此优秀的作品传播得更为广泛。

有一段时间,陈志勇曾对科幻小说的插图十分着迷,在《绯红树》一书中依稀看得出这方面的影响,他有非常强烈的个人绘画风格,认为自己的作品不论“概念”或“画面”,都倾向“多层次”的表达,展现了不同于以前老一代漫画家的特质。评论家认为他的作品“犹如魔法一般”,具有“撼动人心的原创性”;而他自己对于创作则一直都在强调:“灵感来自于小心谨慎的研究,并从中寻找挑战;创造力则是跟手头上拥有的资料来‘玩游戏’。”

《蝉》是陈志勇创作的一本唱给小人物的蜕变之歌的绘本,不仅适合给孩子看,更适合给大人们看,可以陪伴你度过生命中至暗时刻的一本绘本。陈志勇继《抵岸》之后全新话题力作《蝉》,摘下2019年CBCA图画书奖,入围2019年度澳大利亚总理文学奖短名单!

媒体评价说:“书中所有的图像都非常具有冲击力,其中一张尤为震撼——被人类踩在脚下、快要粉碎的蝉。这让人联想到人类社会中拥有同样遭遇和处境的工作者,他们承受巨大压力,但从未被感谢。”《蝉》讲述了一只来到人类钢筋水泥世界的蝉,在打拼中迷失和接纳自我的故事。十七年来,蝉勤勤恳恳地工作,任劳任怨,忍气吞声,但始终没被人类接纳为同伴,不被认可,不被尊重。故事的最后,没有工作、没有家、没有钱的蝉,走向了摩天大楼的最顶层……

蝉,飞回它的森林了吗?

蝉的故事不禁让我们思索:在活着的惯性中,那些被我们省略的生活,那些我们充耳不闻的内心呐喊,那些为了被喜欢、为了迁就“大家”而舍弃的“我”,真的不重要吗?

(全文完)

《蝉》读后感(七):变成工牌上那个号码的那一刻,我就想离开了

撰文:涂涂

此文首发于文景微信公众号,点击查看原文

从前有一座城市,城市里有一个园区。像这个世界上绝大多数的城市和园区一样,这里有高的楼,有灰的墙,有看上去一模一样的道路,还有一个又一个,小小的格子间。

有一天,飞来了一只蝉。对于一个长着翅膀的生物来说,进入这个由格子间构成的世界,可能是一个误会。而对于这个灰色的世界,一只顶着绿色脑壳,长着一双翅膀的蝉,是一个异类。

陈志勇《蝉》陶土模型(左)与书中图片(右)这是陈志勇的图像小说,《蝉》。这是藏在前环衬里的,故事开始之前的故事,这是一切的起点:如果生而为异类,我该怎么办?

蝉8.8[澳] 陈志勇 / 2019 / 上海人民出版社这也是陈志勇的起点。这个得了奥斯卡奖、林格伦奖、世界奇幻文学奖、被无数插画家奉为偶像的作者,这个从未来过中国的第三代澳大利亚华裔,这个在绘本、插画、动画和图像小说之间跑来跑去的创造者,他需要问自己,我是谁,我为什么在这里,我将去向何方?

不仅仅因为他的华裔身份,更因为他那些异想天开,让人着迷却又难以解释的画面——是的,陈志勇,他也是一个异类。

陈志勇凭借《失物招领》摘得第83届奥斯卡最佳动画短片奖但蝉并不是陈志勇的化身,因为这世界上的异类,是各个不同的。在灰色的世界里,蝉被穿上了一套灰色的衣服,被编制了一个条码,被安排了一个工位,被指定了一个程序录入员的工作——被安排,但并不被接受和承认。

他努力做到不出错,但其实他总是弄错;他奋力加班帮助同事,但其实他没有一个朋友;他鼓起勇气要求得到哪怕一点点公平的待遇,但他被告知,他是一个异类,连和人们共同使用一个卫生间的资格都没有。他只配倒在地上,被人们踩着身体,践踏。因为,他是一个异类。

在大多数时候,陈志勇被认为是一个儿童绘本作家,在获得奖金最高的儿童文学大奖(60万美元)林格伦奖之后,陈志勇的儿童绘本作家身份似乎显得更加确定。但实话实说,把人类践踏着蝉的那一页画面给孩子看,对一位妈妈来说,是需要一点勇气的。

在这个时候,陈志勇似乎没有太多考虑他的读者到底是谁,他只想把那强烈的痛苦与张力,把一个异类所可能承受的一切,用最真诚的方式去表达出来。因为,只有最真诚的,才有可能得到理解,哪怕你是一个异类。也正因为如此,《蝉》突破了儿童绘本的边界,成为可以击中所有人的故事,说到底,这个世界上,或多或少,我们每个人都可能是一个异类。

可惜,蝉本身,并没有得到这个理解的幸运。他默默承受了17年,在离开之前,只得到了一句话,“收拾干净桌面”。是的,他们嫌他脏。在一个灰色的世界里,大概任何一点点颜色,都会被认为是脏的吧?既然如此,何不离开?

如果说,《蝉》的前面四分之三都是一个异类的沉默,那么在这本书的最后四分之一,我们看到的,是一个异类完美的爆发。这不是鲁迅式的沉默中爆发,而是一次真正的超越。在撕开被加诸于身的灰色外壳之后,喷薄而出的,是那夺目的红。是的,异类是有颜色的,异类要把世界涂满色彩。

从一只灰色的蝉孤独飞往一个灰色的世界,到一个色彩斑斓让人忍不住高歌的新世界,《蝉》的前后环衬构建了两个完全不同的世界,那个斑斓的新世界,也让人不得不想起陈志勇最著名的作品《抵岸》,那是一本无与伦比的瑰丽的书,移民的惶恐,身份的焦虑,世界的开拓,融合成巨大的生命画卷。《抵岸》,既是抵达,也是开始,既是离开,也是寻找。

而《蝉》呢,那异类的歌,其实一直埋藏在每个人的心底。17年的忍耐与承受,那个渴望融入而不得的生命,最终还是要去寻找到自己的生命方向。“寂寂复寂寂,蝉声可穿石”,陈志勇引用松尾芭蕉的俳句,讲述的也正是一只微小的蝉,如何穿越那个巨大的石头般的世界的故事。那个世界由石头组成,也如石头一般坚硬,那个世界憎恨颜色,所以穿行于其中的时候,你一定要记得,把自己的那一点点颜色留住,哪怕要为此付出那么巨大的代价。

《蝉》是一本很小很小的书,只需要五分钟就可以读完。《蝉》也是一本很大很大的书,它不但凝视了冰冷的世界,还以自己的倔强,去寻找到那个,美丽新世界。

正如封底所说,这是一个“简单的故事”,也是一个“好故事”,更是一个“连人类都能听懂的故事”,因为它就是“人类的故事”。只要这世界上还有人群,就一定会有异类,只要这个世界上还有异类,我们就还有希望拥抱那些美丽的颜色。

《蝉》读后感(八):译:陈志勇谈蝉(第二部分)more about CICADA

已征得本人同意。

“我们最好的雇员”,2016【这篇书评可能有关键情节透露】

原文链接

豆瓣小站

在大型公司及商业机构里,员工感到幻灭的故事比比皆是。我的一个朋友在一家大型科技公司中有着广博的职业生涯,然而退休时让他感到苦涩的是,数十年来他所倾力奉献的这家公司,最终没有给他高度评价。同样影响我的还有关于一家位于中国的科技工厂的可怕报道,他们在建筑四周建起了“防自杀网(suicide nets)”以防工人跳楼而死。当工人和消费者的福祉仅次于抽象的财务利益时,大公司有时会维持着以人为本的幻象。2003年的加拿大纪录片《大企业(The Corporation)》在这一点上呈现了有趣而令人信服的观点,即大公司实体身上的精神变态特质。公司在法律上以法人的形式被定义并在政治上得到授权,但问题在于这样并不总是很恰当,正如我们在此类机构崩溃或是被中立调查之时所看到的那样(比如最近在澳大利亚,皇家委员会在调查令人震惊的银行业舞弊行为)。我一直感兴趣的是,原本意在真心促进人类利益的社会、政治、经济体系,最终却可能变得事与愿违,毫无人性。我们很容易被本该为我所用的体系给压迫,甚至在道德上也被其不良逻辑所影响,通过混淆对价值的判断而方便了道德妥协。从电子表格里的虚假预测值到职场霸凌,体制结构常常以非常圆滑的程度助长着我们作为人类所拥有的道德冷漠和越轨违规的倾向。

约2010年的早期涂鸦对任何故事而言,无论多小的文艺作品也是必然的影响来源。当然,我有想到卡夫卡的《变形记》(1915)。不过,尽管这一直是我最爱的超现实主义故事之一,但在构思自己故事的晚期阶段,我才想到自己的《蝉》和醒来后发现自己变成大虫的推销员格里高尔·萨姆沙之间所存在的平行对应。乔治·奥威尔的《动物农场》(1945)仍然是一影响来源,《1984》(1949)也是如此,特瑞·吉列姆的影片《妙想天开》(1985)——像是一个喜剧版的《1984》——也在启发了我的绘本及短片《失物招领》后,继续启发了《蝉》的创作。盖瑞·拉尔森有关大虫的几幅卡通漫画向来让我忍俊不禁,在其中一幅画中,一名曾经事业高飞的昆虫主管,如今沦落街头无家可归,只因为有天有名同事指出:“嘿,他只不过是只大蟑螂!”[1]我也同样会将之列作影响来源的还有英版和美版的情景喜剧《办公室(The Office)》(2001-2003);迈克·乔吉的《上班一条虫》(1999),还有雅克·塔蒂的《玩乐时间》(1967)对1960年代的生活及工作空间的评论,彼时这样人类水族馆一般的情形[2]想必还比较新鲜。有趣的是,我这辈子从未在大公司的办公室格子间工作过,也许这是为什么我对这样的环境(既在视觉上,也在叙事上)感到着迷的其中一个原因。它们就像是古早的科幻片:那个想象中的未来,既不是乌托邦式的,也不是反乌托邦式的——很难说!我发觉它们既引人注意,又令人不安,而通常启发我去写写画画、创作故事的,也正是这样的矛盾感受。

笔记本草图的部分细节,2016构建发展《蝉》的视觉效果的过程也受到了我的剧场及电影制作经验的影响,比如如何用最少的道具和布景讲故事。就《蝉》而言,一开始的时候,我草绘了很多缩略图,都是一只虫很不舒服地和人类一起共事时所发生的各种事件。往常,我会在此基础上扩展出更富细节的图画,但这次,我给《蝉》的中心角色制作了一件雕塑,还有可动的肢——基本上就是一个可动人偶——然后用纸、板做出了办公室的微缩模型。之后,我便可以在桌上对这些元素进行布置和打光了,然后拍下来的照片作为“草图”,用以指导故事的构建,也作为最终绘画的参考。在有些情况下,完成的插画有如照片,这也展现出此种过程对于探索实验各种场景的便利,和电影制作别无二致。就像是定格动画,只不过没有辛苦的“动”画制作。

纸板道具中的彩绘泥塑我有想过把整本书做成木偶及布景的照片集,但油画的转写过渡能提供一些重要的东西,尤其是松散的笔触给每个场景所营造出的异世界质感,而世界的尺度也似乎在想象中才能变得更为广阔。绘画的方式,也更容易融合那些用实物制作很难放到一块儿的场景——森林,高长的外墙,诸如此类。人类形象都基于我自己身穿西装摆出相应造型的照片,对蝉又是命令又是欺凌,这些照片之后被转化为符合绘画灯光效果的画。

最终的这个故事到底讲的是什么呢?这个问题一如既往地留给读者。在对《蝉》的漫长思考中,我自己的解读已发生了变化,而当创作最终的插画和文本时,图文会倾向于发挥出自己的想象力。就是说,故事本身好像会告诉我该怎么做,而我倾听,并努力将之妥善实现,然后,我才会去推测猜想故事的深层意义(比如现在)。我也努力保持其简洁。我曾经认为这个故事主要讲的是职场霸凌,这也是我早期的笔记,研究和大量的故事板中的重点内容。但如今我想得最多的是,蝉事实上一直觉得人类很好笑,但我们只知道他的口头禅“哒!哒!哒!”是某种意外之声。相较于大公司的剥削,也许这个故事更关乎于个人态度或动向的力量。就是说,这同一个情况——尤其是你深陷其中的情况——既可以是令人沮丧的,也可以是让人发笑的,一切取决于你如何看待,如何回应,又或是如何在思想上将之超越。蝉对于时间、目标和自由有着截然不同的视角——对于我放在书结尾处的松尾芭蕉的俳句,这也是一种可行的解读。

“冷静安详 / 蝉声 / 穿石”

当然,我们永远无从得知蝉的感受到底是什么样的。我们设想这名不被赏识的雇员一定过得很悲惨,但我们也可能错了。这种想法的另一面在于思考故事中了无生气的环境,亦或任何充斥着冷漠、好斗、不开心的人的机构,并思考其终极目的。在这荒诞的境况中真正受苦的是谁呢?并不是蝉。

译注: [1] 盖瑞·拉尔森的那幅关于蟑螂的卡通漫画你可以在这里在线浏览:https://www.amazon.com/Far-Side-Gary-Larson-somebody-Big/dp/B07KJFQN97,https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/812305T-L4L._AC_SL1500_.jpg [2]在电影《玩乐时间》的海报中,你可以很明显地看到一个个格子间:https://movie.douban.com/photos/photo/2207308089/

《蝉》读后感(九):CICADA 蝉的故事

注:这是今年年初写的,链接在此:CICADA

这是对原版书的评述,至于国内版译得如何,我没有看过,不知道。

CICADA(蝉的故事)是著名澳洲华裔绘本作者陈志勇(Shuan Tan)去年的新作。就像我前一篇讲绘本的故事中说的,其实绘本的故事都很简单。这本蝉的故事亦是如此。

CICADA ,也就是蝉,是一个数据录入员,生就四个爪子的蝉也许天生就适合做这个工作。

蝉是在一个很高的办公大楼里,在密集的办公室中,和人类一起工作。他一共在那里工作了十七年,从不请病假,从不出错。 在这十七年中,蝉没有得到提升的机会。人力资源部门认为他非人类,也不需要其它资源。你可以看到孤独的蝉面对的只是领导背对的双手。

因为非人类,蝉也不被允许使用公司的洗手间。他只能去十二个街区之外的公共厕所,而且每次因时间的耽误被公司扣工资。

人类同事几乎没有人能每天完成工作,但蝉总是呆到很晚,完成自己的工作才下班。但是,蝉没有因此而得到同事们的感谢,相反,他时常遭到人类同事的欺凌。

蝉因为负担不起高昂的房租,只能寄居在办公室的墙洞角落之中,公司对这一切视而不见。十七年的工作过去了,蝉终于到了退休的时候。没有告别的仪式,没有道别的握手,蝉所接到的命令只是将自己的办公桌清理干净。

他默默地做完这一切,然后走向屋顶。接下来……

别急别急,虽然这是一个令人感伤的故事,但其结尾不是一个令人悲伤的恐怖片。接下来的故事,大家可以去看书。

其实这个故事我基本讲完了,这个故事就这么简单。接下来的故事如果稍微剧透一下的话,就是一句中文的成语:金蝉脱壳。这就是故事的结尾,算是稍留点悬念在这儿,让大家去买书看书。

在上次那篇讲Dreamers的绘本介绍中,我提到这么一个问题,绘本到底是给成人读的还是给孩子们读的?超平老师在转贴时,毫不犹豫的回答了这个问题:绘本当然是给孩子们读的!

说实话,我没这份自信。尤其是我读了这本出色的绘本之后。

这个绘本故事讲的是一个职场故事,是我们每位职场人士看了以后会很有感触的一个故事。在我们的职场生涯中,无论我们自己,或身边的同事,因为各种原因,而遭遇各种轻视,忽视,甚至遭遇霸凌等等。我们在灰暗的千篇一律的环境与工作中明日复一日,年复一年的劳作,工作到底是为了什么?我们如何看待我们的工作?如何看待我们压力重重的生活?这个故事会让我们反思。

大家可以看到在前面这几页中,除了蝉的脑袋与爪子的绿色,其它的画面元素全部是灰蒙蒙的。这是一部色彩灰暗浓重的油画作品,是一部看完后令人情绪压抑的作品。这样的故事背景,这样的作品情境,真是给孩子们看的么?

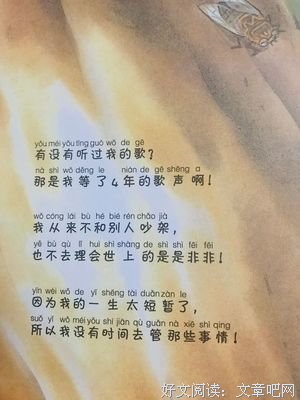

除了画面的灰暗,还有这部绘本的语言也是破碎的,也许就如蝉鸣。例如第一页中,就这么几句:

Cicada work in tall building.

Data entry clerk. Seventeen year.

o sick day. No mistake.

Tok Tok Tok!

除了只言片语式的结构,大家也许会注意到最后一句的象声词:Tok Tok Tok!

不仅仅是在第一页,Tok Tok Tok!还出现在每一页文字中,在最后一行。可这又是什么?是蝉鸣声么?或者是键盘输入的声音?又或者是面对压抑生活与工作的无奈叹息?甚至是蝉对人类的嘲笑之语呢?这一切我们又如何去向孩子们解析?

对这本书,陈志勇在自己的网站上是这么解释的:“和过去一样,我希望我创作一部并不是专为儿童们阅读的绘本作品,当然我也希望这部作品对孩子们来说是可读的。”这确实是陈志勇过去的作品给我的感受,他的作品基本上都不是儿童专属的。

其实除了认知类的绘本以外,我个人认为大多数优秀的绘本,其对象读者群应该是全年龄段的。这主要是因为其创作者是成人,一部作品,如果连自己都不能打动的话,那真的谈不上优秀吧。在谈到CICADA这部作品中的主角蝉时,陈志勇也解释这个角色时常让他想起自己的父亲。他的父亲在20多岁时由马来西亚移民澳大利亚,是一个建筑师,虽然其专业技能出色,但却说一口很破的英语(也许就如CICADA中蝉鸣式的结构),可能这是使得他在几个不同公司工作时都没有受到重视的缘故。然而陈志勇的父亲退休以后,一头扎进了自己家里的庭院,养花种草,乐此不疲。

当然,CICADA是一部绘本,也是一部优秀的绘本,它的读者群的相当一部分应该是孩子们。但我们如何去和孩子们交流这部作品?讲读这部作品,或者引导这部作品呢?

我一直认为,在这个问题上,也许很多时候成人们是杞人忧天了。孩子们会自然地喜欢上他们喜欢的绘本,在画面语言的直觉感受上,很多孩子远远超过成人的能力。CICADA的画面语言浓重而灰暗,但它的色彩、造型、布局也许就能第一眼抓住很多孩子的眼球呢?当然,我这么说,并不能消除很多专业的老师或所谓阅读推广辅导员们的焦虑。我们还是不得不面对如何去讲解,如何去应对阅读活动时的主题内容安排等等的问题。其实这也不用太担心,这本书的故事虽然是一个职场的背景,但还是可以就故事讲故事,或者就人物,场景的变换来做代入式的讲解。

例如就故事本身而言,我们可以和孩子们讨论什么是工作?什么是职业的成就与满足?什么是尊重?什么是自由?如何来对待身边那些受到轻视或者默默无声的同事?或者是一些小的细节,如制服上的二维码,我们每个人都应该以这样的方式被标记?被管理么?

如果以角色代入的方式去讲故事,我们同样可以去问孩子们。什么是学习?在学校中如何与同学们相处?自由与尊重,歧视与霸凌,这些事发生在你的身边你会做什么?说到制服,那个二维码,那些那么智能的学生证你如何看?等等等等。

作为一个成年绘本爱好者,我可能自私的认为,好的绘本作品应该是面向所有人的,我本人也更重视那些让成年人深有体会的作品。但我不能说所有让成年人深有感触的作品,孩子们都会很喜欢。我只是说,一部好作品,几乎所有人都会获益,都能在其中看到别人看不到的东西,或是艺术,或是情感,或是表达,或是故事,或是自己的影子,或是别人的榜样,等等等等。

最后,我想提一个小小的细节,在书的版权页上,最上面是松尾芭蕉的俳句:

閑かさや

岩にしみいる

蝉の声

我请教了同事,将其斗胆翻译了一下,诗意为:

蝉的声音

沁入岩石

平静而安详

《蝉》读后感(十):专访陈志勇:我们每一个人都是蝉

陈志勇Q:乐府文化

A:陈志勇

Q

既然插画和文本是互利共生的关系,那么您觉得文图一人,和跟别人合作,在创作上有什么不同?这本书,您为何选择了用丙烯这种材料来做画?在创作初期,图文在您脑中的出场有先来后到吗?

A

这里有几个不同的问题。关于第一个问题,独立创作和文本与插图的共同协作,主要区别在于控制程度。表面看起来,控制是一件好事,越多越好,但现实情况并非总是如此。对于协同合作,我所喜爱的是作者文本的限制性,它不是那么容易改变或修饰的,而且那通常是我永远不会想到的东西。就像与约翰·马斯登(John Marsden)合作的《兔子》(The Rabbits),这篇文本非常怪诞而且又比较浓郁的政治色彩。这会产生一系列难以解决的创造性问题或挑战,从而产生非常好的解决方案。事实上,没有问题就没有创造力,真的是困难创造出了解决方案。对于独立创作作品,在某些方面,我必须自己设定这些限制或问题,以缩小自由表达发挥的范围。否则会有太多的可能性,实际上比只有少数几个设定更糟糕,会导致无法集中表达观点!我有时候把自己的文本当作是别人写的,同样地,把的插图当作是别人画的,就像两个独立的实体一样,可以一起很好地工作。但是,如果一个完全属于我自己的项目不能正常进行的话,那么我就可以享受后续编辑、大幅度改变甚至放弃这个项目的自由。我也不必在我自己的项目上询问各个方面的权限,这非常方便,它让事情保持单纯而简易,这是我所喜欢的地方。

兔子9.4約翰·馬斯坦 陳志勇 绘 / 2005 / 繆思关于我笔下的故事,我通常从心中的形象开始,但那是一个非常模糊的形象。然后我可能开始绘制草图或者开始写作,它实际上产生的是一个类似素描的东西,或者根本是个不相关的东西。有时我会在没有看到实物的情况下写作,或者写下与最终文本有很大不同的想法。《遗失之物》(Lost Thing)就是这么一个例子,我写故事之前并没有先去了解这些动物、地点以及主角的样子。《蝉》是一个反例。我确切地知道角色的样子,以及他工作的地方,而不是故事的内容。对于像《蝉》这样的书,它的风格和介质的选择,是通过一些小实验和画草图做出的。我认为,蝉应该看起来很逼真,主要是因为我希望办公室的人都是真人,而丙烯酸和油漆对于创造逼真的效果非常有效。我还使用了很多摄影参考资料,包括我自己的身体、蝉的玩偶和办公室用的小卡片。这有点像一个电影短片,只是意图是创造静态的图像。

蝉9.4[澳] 陈志勇 / 2019 / 上海人民出版社失物招领8.4陈志勇 / 2012 / 北京联合出版公司Q

您说文字对我们的注意力有着巨大的影响,我们经常会把文字当作意义的权威来听从。那么,每一页都出现的“嗒嗒嗒”,除了暗合时间外,还有其他哪些深意?

《蝉》内页A

嗯,其实这并不意味着什么。或者更确切地说,这是一种神秘的表达方式,到了最后才有意义。我很早就有了这样的想法:蝉会发出一种无人能理解的声音,就像猫的喵喵喵或者狗的汪汪汪一样。那是快乐还是悲伤?我们假设是后者,但实际上可能是前者。我喜欢这种模棱两可的态度,我认为在图画书中使用不确定的词效果很好,当它们破坏了我们对语言权威的错误信念时,它们往往是最有趣的。

Q

您常喜欢将文字与图像比作电池上的两极,通过“讲述”与“展现”这两者间的“间隔”来创造出潜在的电压。那么,我们在翻译的时候,您有什么建议吗?如何避免不小心破坏掉这种“间隔”?

A

不完全是,我每一次都必须相信翻译者的情感。我唯一能提出的建议是,翻译语言可以是字面的、保持原封不动的表达,而不需太有解释性的。例如,我通常避免使用情感词,因为我从来不想说出一个角色(至少在一张图片中有一个角色)的真实感受。这是由读者来决定或猜测的。基本上,保持事物尽可能简单,能够以一种非常“直接”,甚至是非情感的方式阅读。这听起来很讽刺,因为它非常情绪化。但我发现,最好的办法是尽可能多地告诉读者,主要是去看图片而不是文字。尤其是对于《蝉》,在任何情况下都不应暗示他快乐、悲伤、接受或不接受发生在他身上的任何事情。他只是在毫无判断地陈述事实。

Q

作者是创造者,是观赏者,还是某种奴役,直到每个事物对自己完成决议与解答。那么,这本书它自己是想要完成怎样的决议与解答呢?我们可否将它理解为是您对时间与生命、人类和动物关系、老人与新生代、城市新移民回归故乡的一些思考?

A

喔,这些都是很大的问题!基本上你是在问为什么要做书、艺术或故事,最终目的是什么?这是一个很难回答的问题,但这也是我们艺术家不断在问自己的问题。我认为这个问题也是每个故事不可分割的一部分:为什么要代表那些事物?为什么要谈论那些事物?我想我能说的是,我想用我的故事和形象来提问,关于世界价值的问题,关于什么东西是重要的,什么东西是“对的”或者“错的”,以及这些想法可能来自哪里。我对回答这些问题不感兴趣,只是提出它们。毕竟,我并不比其他读者更聪明,我也不是来这里布道的。每个故事都是一场没有明确结局的对话。最重要的是,进行对话,觉察事物,特别是要意识到我们现在所生活的世界不是标准的或绝对的,它只是许多可能的版本中的一个,无论是好是坏。

Q

故事的最后,蝉飞走了,这是它的一种本能,还是主动选择?是无奈之举,还是一种新生?我们是该活在当下,着眼眼前,还是心怀远方,寄希望于以后?难道我们在既有的世界,就得不到救赎吗?那么,突破和逃避的界限,又在哪里?

A

喔,这些都是好问题!这些都是我在写作和绘画时问自己的问题,没有明确的答案。我想,在《蝉》这本书的世界里,我想说,蝉的离去既是本能,也是选择。是的,他要去重新开始新的生活,或者回到一个一直在那里等待他的生活……这真的说不清楚,我喜欢那些未知的东西。我不认为他的城市世界真的能够被救赎,对我来说,它就像一个“迷失”的世界,一种永远不会改变的人类炼狱。但是对于现实世界中的我们来说,通过这个故事,我们可以看到自己是不同的,我们可以改变。无论如何,我不认为我的故事在做关于逃避、突破、干预或诸如此类的呼吁,除非读者自己觉得是这样的。对我来说,首先的也是最重要的是观察性的。故事里发生的事是我在我的生活中观察到的,人们被困在机构里非常不开心,即便只是他们的思想;还有一些人非常轻松和自由,同样的,即使只是在他们自己的头脑中。《蝉》可以在多个层面来阅读,所以我才在这个好故事上花这么多时间去写作和绘画。我现在仍然在看它,可以看到不同的解读,几年后,无疑我会对它产生其他的想法。

Q

您创作过很多很有特色的动物形象,那么您有对某类或某种动物格外痴迷吗?您是如何想到要将它们造于纸上的?

A

我可能确实有某些迷恋,特别是对那些与我们有很大不同的非哺乳类动物,但它们仍然与我们有很强的相似之处。鸟类是我的最爱(因为我和鸟类生活在一起),我也爱爬行动物和两栖动物。我对与我们不同,或者既陌生又熟悉的事物很感兴趣。我们不需要前往外太空去寻找外星生物。我认为所有的动物都是迷人的,并且它们有很多东西可以告诉我们,好的生活意味着什么,如何在这个星球上生存,如何尊重生命的天赋,如何诚实地做自己。

我创造角色的方式是,我通常从动物的真实形象或观察(例如在动物园)开始,我非常自然地绘制它们,我试着去了解它们的性格是什么。 然后,我会将这些图画“演变”为其他东西,改变动物的特征,或者将它们与其他动物(包括人类)结合起来,通常没有特定的意图。 我基本上只是让自己的思绪徘徊,看看会发生什么。 大多数时候,没有什么非常有用的。但有时会有一种非常有共鸣或令人回味的动物,我会继续延展它们,蝉就是这样一个例子。

陈志勇凭借《失物招领》摘得第83届奥斯卡最佳动画短片奖Q

为何会想到创作一个这样的故事?对您创作影响最大的事物或者秘密是什么?看到您曾反复提及您父亲的旧书,童年是否依旧根植于您的生活和创作中?

A

是的,无论出于什么原因——也许精神病学家能比我更好地解释——童年仍然是我故事中思想和情感的源泉,即使我没有觉察到。也就是说,我画画或写作时,童年记忆中的图像会冒出来。我还经常画出像孩子一样的人物, 11岁左右,或者是11岁的声音。也许对我来说,这是一个创造性的形成期,就像对许多孩子一样,这也是我第一次开始写更长的故事并对它们进行说明的时候。我觉得我还在处理很多童年时的经历,现在有了成年人的经验和智慧的优势,而且事情已经发生了很长时间——正如华兹华斯(Wordsworth)所说,情感在平静中回味。关于童年,我最喜欢的是,那是一个世界基本上还不为人所知的时代,关于它的理论基本上还没有形成(我在非宗教的环境中长大,所以可能有助于保持这种开放)。在我的想法中,我现在没有那么偏见、决断或狭隘。我对人和现实没有明确的想法,对于自己的错误、不负责任或愚蠢,或者其他人对我的想法,我没有太大的恐惧。这些都是成年人的烦恼!它们会阻碍真正的创造力,在某种程度上来说,得忘记你知道的,或者你认为你知道的事情,充分释放你的思想。

Q

作为成年人,看了《蝉》十分感动,我的几位不同年龄、职业、学历、收入水平的朋友,都觉得自己是那只蝉,辛苦生活而后在有一天顿悟生活本来就可以有另一种活法。陈志勇先生的蝉,有没有寓指某类特定的人呢?

A

我想它指的是每个人或者任何人。老实说,我没想过那么多。我知道,在我自己,我很像蝉:我创作我的作品,以我的方式穿梭于人类的世界,我生活得相当谦逊(虽然不是在一个打了隔断的办公空间!但在心理上,有时在我的工作生活中会有这种感觉)。我也意识到,虽然我是一个有创造力的自由职业者,但我也在遵循着某种程序,而且我发现我的习惯或行为很难改变。我常常想知道,成为一个不同的人,在一个不同的国家,或者成为一只动物会是什么感觉。我经常觉得,我的家庭还有另一种没有实现的生活方式,那就是《蝉》这个故事结尾处的“森林”。但我不太清楚那是什么,如何到达那里,或者它是否实际上是一个可以去的地方。相反,它可能是一种内部景观,一种内心的平静或者一种接受。最近,我一直在做一些瑜伽和冥想,我可以看到这些练习、绘画和写作,以及类似于《蝉》的故事之间有很大的相似之处。

Q

“工作十七年”,这该是在泥土中蛰伏十七年的“十七年蝉”吧,然后鸣唱,繁衍,死亡。但是在故事中,蝉过上了自由适意的生活,陈志勇先生在创作这样的结尾时有没有考虑过这种自由的生活和死亡的关联呢?

A

是的,我想了很多,但这不一定与故事有关。在早期的一份草案中,有更多的建议,蝉都飞到森林交配、产卵和死亡,这就提出了生与死的问题,快乐地生活一天和悲惨地生活一生,二者究竟哪个更好。这最终超出了我自己这本书的核心思想,但是,如果读者了解这种昆虫和它们的生命周期,以及它们是如何成为我们自己的隐喻的话,这无疑是一种有趣的探索。

Q

《蝉》的故事,让成年读者感受到了童年本真的力量,解决现实问题常常要求我们回归本真,不要忘了我们自己是谁,是蝉本来就会飞翔。如果拿给儿童看,陈志勇先生觉得它对儿童最重要的意义在何处?

A

这是一个很有趣的问题,因为我认为你是对的,这个故事主要针对那些忘记了某些事情的成年人,尤其是那些知道办公室欺压的艰难和可怕的人类政治的人。它与其他小说作品有一些共同之处,比如《小王子》,认为成年伴随着遗忘的巨大代价。我真的很好奇,在我是一个孩子时会怎样看待这本书。我想,我会把它看成是对学校生活中一些较为无聊的方面的隐喻,或者是对孩子来说的许许多多的自由方面的限制。也许童年的持久状况是缺乏权力,不得不做别人要求你做的事,没有钱,没有权力,没有独立性,也没有什么支持的机构。孩子们可以把最终的飞行看成是毕业的一步,或者只是所有不愉快的经历都不可避免地结束了,或者你总是有其他的地方可以去。但我们也绝不能低估孩子们对世界的了解,对他们的父母的世界的了解。我很想知道,如果父母和孩子在睡前读这本书,会产生什么样的讨论,尤其是当孩子意识到父母讨厌他们的工作或工作环境时。那可能是一些伟大的和改变生活的谈话。

这本书最有趣的地方是,将成人和儿童进行比较,大人们会在故事中间即刻把自杀看作是故事的主题。孩子们不一定会看到这一点,他们更像蝉,期待着美好的事情即将发生。我在以前的一本书《红树》(The Red Tree)中也发现了这一点,大人们经常说这本书令我很沮丧,孩子们却告诉我他们感到很开心。真的很有趣!

绯红树9.2陈志勇 / 2012 / 河北少年儿童出版社Q

我注意到在《蝉》中,蝉出现的所有句子中都没有使用第三人称单数动词。 当“十七年”出现时,也没使用复数。 这些设置的含义是什么?

A

除了知道这听起来适合这个故事之外,我还没有进行更多的分析。对于讲英语的人来说,这就是我们所说的“蹩脚英语”,常常听到移民这么说。出于这个原因,澳大利亚的许多人把这个故事解释为工作的成年人所面临的问题,他们不会说完美的英语,或因外表、行为,或因身体、智力上的残疾而受到偏见,这并不是不真实的。我在写这个故事的时候想到了所有这些事情。我对译者的建议一直是,使用一种表达风格,这种风格让人联想到不讲母语的人,或者是不受尊重的少数人的一部分。