《狮城舌战》是一本由王沪宁 / 俞吾金著作,复旦大学出版社出版的BBC书籍图书,本书定价:20.00元,页数:353,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《狮城舌战》精选点评:

●不能怀念更多

●看的是93年狮城舌战的视频。着实被姜丰吓了一跳,评委都只能说咄咄逼人了。我最喜欢的是二辩季翔,机智幽默有逻辑,尤其是第一轮自我陈述很棒。蒋昌建我觉得一般吧,尤其是最后的总结,一直在讲人性本恶的处理方法,而不是分析原因。姜丰真是太犀利了,再感慨下。

●深深吸引于复旦园,那种青春的热血与无尽

●在老神仙家里看到的书,蛮水的,不过,天呐,居然是十几年前的事了。还有,小神仙“你觉不觉得他们本来是几乎站在一个起跑线上的,十年之后,连比都不用比啦”,老神仙“本来的能量是藏不住的,正常的”,好吧

●辩词华丽,但有些地方形式大于逻辑,不过仍然是为之敬仰。

●狮城舌战:事无巨细的煽情 辩论理论技巧策略 辩论实录及规则。辩手必读,不过复旦队还是有我不满的地方,一,逻辑思辩虽有,语言攻击也不少。二,诗词引用过多显得辩词很浮华。三,所谓幽默我真的没感觉。

●只有后面辩论有点看法!

●黑夜给了我一双黑色的眼睛,我注定要用它来寻找光明

●辩手的感悟有那个年代的文字风格,顾问们手记更吸引人,战略布局和设计方方面面引人入胜,不愧是后来国家的智囊团。

●鉴别现代辩论与当代辩论的分割线。。 时代是在变化的,辩论无需天花乱坠,目的只是说服。 从蒋昌建老师的身上尤为突出。

《狮城舌战》读后感(一):怀念

很认真地看了这本书。

高中的时候买的,当时满怀着辩论的激情,呵,现在感觉已经很老。

这本书代表着一段岁月,充满激情的青葱般的年月。

也关注着这四个人。

姜丰现在已经在英国结婚了,蒋昌建应该仍是在复旦教书吧,在东方卫视看过他,他做过波士堂的嘉宾,也看过他在这家电台主持节目。他好像也是杨澜所创的基金会的一员。

《狮城舌战》读后感(二):激扬青春,却只是背影

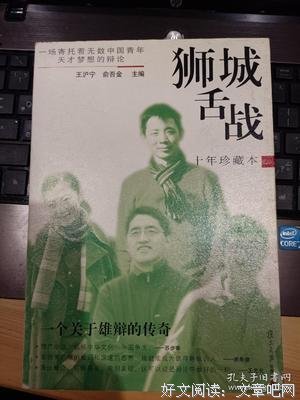

《狮城舌战》是复旦大学出版社的奠基石,这本十年珍藏本绝对是出版社水平的体现,不说别的,就是那个封面,青春的激扬跃于面前。

可以这么说,《狮城舌战》是属于我们上一代人的,而这十年珍藏本是属于我们的。但是属于我们的时代终究没有了他们的那份精彩,谁还在关注辩论,谁还在关注国际大专辩论赛。辩论还是从蒋昌建他们那时起的大众转向了小众,这是没有人能够改变的,就像文艺复兴能出达芬奇,20世纪初能够出鲁迅一样,现在再也出不了93年的复旦,95年的南大、辅仁,99年的西安交大这样鲜明出色并名誉天下的队伍了。看到姜丰、蒋昌建他们各自在自己的人生轨迹上行进,我知道这个时代终是结束了。

高中的队友余飏发出的感慨:这辈子是没机会站在国际大专辩论赛的赛场上了。我笑了一下,可能这感慨也就我们还有了。今天才发现,97年首师大出征国际大专辩论赛的时候小豹在那当团委书记,后悔十一的时候没问问他,一所非名牌高校出战的感觉如何,没把冠军捧回来的感觉又是如何。当然,有机会的话更想问问王沪宁—当年复旦的顾问,现在的中央书记处书记,怎么看这个青春的背影。

《狮城舌战》读后感(三):怀念那四个人

很早前看过一遍,以后每次看都忍不住心潮澎湃

关注四个辩手的现状 喜欢看他们的自由辩论

尤其是昌建的三段总结陈词

“这个世界惟有两样东西能让我们的心灵感到深深的震撼,一是我们头顶上灿烂的星空,一是我们内心崇高的道德法则!”是对《温饱不是谈道德的必要条件》;

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”是对《艾滋病是社会问题,不是医学问题》;

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”是对《人性本恶》……

我想它可以作为随手带的书,拿出来看看总能激发一点战斗力

好比我的同学会随身带《小王子》一样

除了关注辩论我还关心那四个人

姜丰结婚了,老公貌似是个老外,把她的博客链接在自己的上面,每天翻翻都会有羡慕有向往。

还有昌建,尤其关心他

他的文字,当年和现在,都带有明显区别于其他人的失落和忧郁

他的《关于这十年》那么短小,结尾那么酸楚,让我这个看书之人心有好奇的同时心有不忍

在网上翻查他的资料(我猜他是处女座 不过没查到),倒是惊奇中发现《杨澜访谈录》的总策划人就是他,距离十年珍藏版发行都已经4年了 这四年里他们应该也有不少变化吧……

真的,看了这些文字,那些照片,突然想这些年都在干嘛了。功利了,浮躁了,却忘记了知识的积累,没有了那种奋斗后的由衷,是种悲哀

但愿发现的还不晚

《狮城舌战》读后感(四):神一般的人

19年前的事,今天看起来仍激动人心。想必蒋昌建和严嘉的口才放今天仍可以以一敌十的吧。

书中写得再一字不漏也抵不上看一遍现场视频,那个环环紧扣凝重紧张的现场氛围, 看的人都觉得神经紧绷紧张得没有任何思考的时间,辩论队四个人竟然还能不慌不乱地仔细听对手的辩词还能准确地挑出漏洞进行针锋相对地反驳,在脑子里搜寻若干遍也找不到足够牛的形容词恰当地形容这几个牛人啊。

感觉复旦四子胜在善用排比句式,成语典故信手拈来,古今中外名人名言用得随心所欲,总能在关键时刻甩出一句经典的大众化的格言赢得一片掌声,而陈述起来的时候却又不慌不忙,不像对手情绪容易激动措辞激进,相形之下,复旦的辩手风格更有儒家风范,像是中国古代的学士。几次辩论赛看下来,针尖对锋芒的对决部分真实精彩绝伦。尤其决赛时那一段,与台大自由辩论,对台大提出的问题并不直接回答,而是4个辩手打太极,4号说3号回答过了然后甩给对方一个问题,3号说2号回答过了又将对方一军,并且一次次地强调这是第几次问你了哦,虽然有些虚张声势之嫌,但这些技巧的确造势明显,将对方搅得阵脚大乱,估计对手方到后面也在疑虑是不是真的已经回答过了,试想在比赛的关键时刻对手一直提醒你,你这是第几次犯这个错了,肯定会大大影响心态影响发挥的吧。不得不说四个选手资质绝佳技术了得有勇有谋斗智斗勇都是顶尖高手啊。

虽然我对四个前辈的敬佩之情如滔滔江水绵绵不绝,但是还是比较理智的思考了一个问题,复旦的辩论队都是文学院的,中文系法律系国政院,都是需要饱览群书咬文嚼字的专业出身,而对方学校的辩友倒是更多的是工科门系,如果把复旦的工科生拉出来是不是也是对方辩友这种学术派味稍浅一些更生活化一点的感觉了。

当然这些假设性的问题并不影响我对复旦辩论队这四人的无边崇拜,这四个神一般的人物。

《狮城舌战》读后感(五):那段故事和其中的人

知道这本书居然是2020年了。先是看了93年辩论赛的视频,后来无意中得知此书,辗转找来电子版一看。三点感受较为突出。一是2003年十周年再版时,四位辩手已是各奔东西,与93年时的巅峰状态明显不同。姜丰的文风变化很大,93年时明显还带着书生意气,文笔细腻但读来也觉有点为赋新词强说愁之感。蒋昌建的人生轨迹变化最出意料。03年已是留校任教多年,但显然他还是没有找到人生方向,自嘲读好书写好书教好书只做成了第一件,想来也是唏嘘,当年的最佳辩手,可能是命运在开玩笑,也可能太早成名反成负担了。所以再版时写得最简短,给人的感觉也与93年差异最大。候补选手中,何小兰似乎在回忆这段往事时,有点不赞成当年集体闭关训练的做法,令人陷入深思,促成这种变化的是什么?王教授当年那句“夹着尾巴做人”现在看来不免感叹先见之明。二是云集这么多高手的文集,王教授还是最令人瞩目,一如我心中的形象,四字小标题概括明了,既讲清楚了辩论本身也阐释了其本质甚至外延。最惊喜的部分在狮城之得,短短几天却能从新加坡发展看到了现代化问题。令人感慨,好的学者或研究人员就该有这样的情怀和眼界。行文方式和文笔也有很多学习和借鉴之处。以后若有机会,其他的书籍也该找来补补功课。三是对复旦或者90年代的大学不禁心向往之。一个好的大学提供的不仅是平台,更是老师、同学这样的软性资源,可以在其中受熏陶和洗礼,这对一个人的成长,特别是处在三观发展关键期的大学生很重要。可能有人会质疑这种举体制之力准备的辩论赛,但无论方式如何,这些辩手能接受全方位百科全书式的教育,又是几人可得?这么多著名教授传授自己的毕生所学,何其幸运!大家相互学习相互成长何其快乐!对于辩手来说,这段虽苦却甜的时光应该是一生的宝贵财富吧。而每个人都应该有这样的一段时光,是回忆时可以微笑或感恩的时光。愿我此生能有更多这样的时光!愿岁月无负天地!