最近几天,山东聊城的“于欢案”判决结果引起一片哗然,舆论一边倒地为于欢喊冤叫屈,群情激愤之程度不亚于对“萨德入韩”的声讨。该案已引起公检法高层的高度重视和深度介入,人们乐观地估计,于欢终会被改判。我们暂且不去理会这起案件背景中的高利贷、黑社会等及地方公安部门不作为问题,只看地方法院在审理判决上被公众认为的“乱作为”,如果理性地看,也许真是一个法律难题。我们注意到,媒体上对此案的报导一般用“辱母杀人案”名之,“辱母”是“杀人”之因,这里不仅是对因母受辱而杀人而如何定罪量刑的法律问题,更是涉及到天理伦常的价值导向问题。

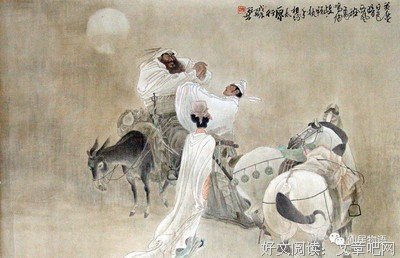

在我国号称以孝治国的封建社会,为父母报仇而杀人的案例屡见不鲜,在情与法的关系问题上,往往会有较为灵活的处理结果而能让社会接受而不伤教化。试看一例:

唐宪宗元和六年(公元811年),12岁的男孩梁悦,为了替父报仇,杀死仇人秦杲。因为涉及到“礼”和“法”,在定罪性质上引起较大争议,轰动朝野,以至于不得不交由朝庭圣裁。于是唐宪宗专为此下诏廷议,其诏曰:“在礼父仇不同天,而法杀人必死。礼、法,王教大端也,二说异焉。下尚书省议。”宪宗皇帝此诏的意思是说:有关复仇的规定,若根据“礼”,与仇人应不共戴天,但若引证法令条文,杀人就应偿命。礼与法,都是帝王实行教化的重大根据,既然其间存在着这样的区别,固然应当通过论说辨析商量明白,故令尚书省召集有关人员共同评议,奏报闻知。

是年秋,韩愈正值从河南令任上擢升为尚书职方员外郎,便应诏写下了《复仇状》:

伏以子复父仇,见于《春秋》,见于《礼记》,又见《周官》,又见诸子史,不可胜数,未有非而罪之者也。最宜详于律,而律无其条,非阙文也,盖以为不许复仇,则伤孝子之心,而乖先王之训。许复仇,则人将倚法专杀,无以禁止其端矣。

夫律虽本于圣人,然执而行之者,有司也。经之所明者,制有司者也。丁宁其义于经,而深没其文于律者,其意将使法吏一断于法, 而经术之士得引经而议也。《周官》曰:“凡杀人而义者,令勿仇,仇之则死。”义,宜也,明杀人而不得其宜者,子得复仇也。此百姓之相仇者也。《公羊传》曰:“父不受诛,子复仇可也。”不受诛者,罪不当诛也。诛者,上施于下之辞,非百姓之相杀者也。又《周官》曰:“凡报仇雠者,书于士,杀之无罪。”言将复仇,必先言于官,则无罪也。

今陛下垂意典章,思立定制,惜有司之守,怜孝子之心,示不自专,访议群下。臣愚以为复仇之名虽同,而其事各异。或百姓相仇,如《周官》所称,可议于今者。或为官所诛,如《公羊》所称,不可行于今者。又《周官》所称,将复仇,先告于士则无罪者,若孤稚羸弱,抱微志而伺敌人之便,恐不能自言于官,未可以为断于今也。然则杀之与赦,不可一例,宜定其制曰:“凡有复父仇者,事发,具其事申尚书省,尚书省集议奏闻,酌其宜而处之,则经律无失其指矣。”谨议。

这篇文言文并不难懂。韩愈首先指出“子复父仇”在法律和天理面前是个两难问题,于是在法律中本应有具体规定却人为地有意回避了,立法者的用意在于让司法者有回旋处理的余地。然后指出为父报仇的案子应区别对待,若是父被杀是符合礼义的,则不准亲属寻仇;若父亲无辜被杀,则儿子可以复仇。所谓“复仇之名虽同,而其事各异”,因此在判刑时,“杀之与赦,不可一例”。韩愈最后给出的办法是,凡是为父报仇的案子,均应报尚书省集体研究后奏报,“酌其宜而处之”,以使“礼”和“法”都不“失其指”。

最后,梁悦为父报仇杀人案的判决结果是:特从减死,杖一百,配流循州。

于欢案和梁悦案也许没有可比性,但还是不由自主地把两者放在了一起。“公正”和“法治”都是我们社会主义核心价值观在社会层面上的价值取向,公众对“于欢案”的关注,体现了对社会主义核心价值观的有效落实有了更多的期待。