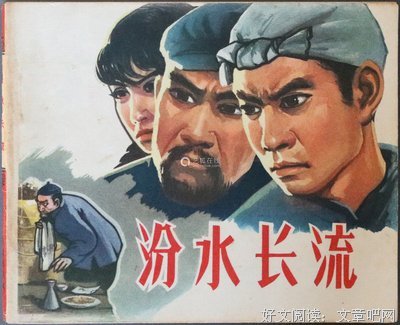

《汾水长流》是一本由胡正著作,北京联合出版公司出版的平装图书,本书定价:49.00元,页数:320,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《汾水长流》读后感(一):《汾水长流》:晋中画卷

好的小说是时代的活化石,反映了整整一个年代的生活风貌,随着岁月的流逝,历久弥新。

本书《汾水长流》就是这样的一部好作品,它全面展现了全面展现农业 合 作化时期,晋中平原大地广阔社会生活画面。具有很强的开创性和时代性。

本书作品不仅写实,而且有深刻的感染力,像一台摄像机拍录下一幕幕农村景象和故事,真实得让人感觉作品在呼吸。不愧是“山药蛋派”骨干作家胡正的经典力作,非常值得一看

作品全方位,全景式展现了那个年代的农村生产生活场景、劳作环境,各类农民的心态变化。那个时代,农村合作社过渡阶段的。作者必然是充分深入当时的群众生活,才有如此的作品表现力。

当然,本书也包含乡村青年男女恋爱的故事。但是那种恋爱给人的感觉很纯真、很真挚,跟现在的少男少女恋爱完全不一样。

本书对那个时期恋爱描写,非常到位、传神、细腻、含蓄、温暖,充分表现了那个年代的恋爱特征。作者对于杜红莲和郭春海的恋爱发展的叙述,完全不同与现在小年轻文艺文艺作品。没有那种目前市面上的矫揉造作、没完没了、无病呻吟、忧郁不清、三角恋那种的扯不清的关系。

本书正展现的恋爱,纯真、欢快,让人有阳光灿烂的感觉。杜红莲和郭春海的恋爱正正大大,光光明明,俏丽动人,让人看了他们的恋爱故事,满心的开心和欢喜。作品对他俩恋爱的细节的描写和人物的神色的描写非常的栩栩如生。就仿佛两个人就在我们面前谈情说爱,互相表白,表达的那么真挚啊。 他们表白,没有太多和过分的亲昵动作,这样符合那个时代的特征。不像现在的文艺作品动不得亲亲搂搂抱抱,但是作品依旧将两个人火热的热恋内心充分刻画出来,显得格外的美好。

小说对人物形象的刻画也是非常的到位和传神,比如对杜红莲的描绘,书中几个小动作和和一两句话,一下子把他那个火喷喷的、热热闹闹、起闹好耍的性情,表现的淋漓尽致。

本书的语言比较流畅,跟一般的山药蛋派作家不太一样,一般山药蛋派作品,语言有点生硬,不够流畅。

在人物对白的描写中,并没有给人冗余的感觉,不像其他山药蛋派作家那家特别侧重于人物对白描写。我觉得在一个小说中人物对白,不需要太多,否则呢,就有点像流水账啊,表现力就显得很不足。而这本书呢,恰到好处地平衡的人物对白和其他表现手法。让作品显得有声有色,耐读性、可读性都非常强。

作者特别善于环境描写和细节描写,这一点山药蛋派作家要强很多。环境烘托的也很好,而且把晋中乡村的当时的群 众生活风貌和生产生活细节都表现的很到位。

我觉得胡正作为山西作家 ”晋 军崛起“的领军人物,不是没有原因的,它的语言的表现力就胜过很多同时代的作家一筹。

如果你像了解那个时代,本书是一个绝佳窗口,也是一部非常优秀的作品。

《汾水长流》读后感(二):晋中建设之路

新中国成立以来的小说创作领域以农村题材与革命历史题材相结合的作品数量颇多,从现代延伸而来的乡土文学也渐渐被农村题材所代替,随着时代不断的发展,农村生活的不断演变,围绕着它的文学写作也在不断的得以拓展。在此期间,以农村为题材的小说中涌现出一批高质量、高水准的文学作品,其中便包括胡正的《汾水长流》。

《汾水长流》人民作家、重要文学流派“山药蛋派”骨干作家胡正最具代表性的作品,曾被改编为电影、话剧等多种艺术形式,在民众间产生巨大影响。1992年山西省委、省政府授予胡正“人民作家”荣誉称号,其著作包括《汾水长流》《明天清明》《几度元宵》等。

故事发生在1954年,晋中平原汾河沿岸的杏园堡农业社遇到灾害。在年轻的党支部书记郭春海带领下,群众齐心协力克服困难渡过灾难。而副社长刘元禄一心想发财,与富农兼商人赵玉昌合谋陷害栽赃、破坏生产、倒卖粮食,鼓动社员闹退社,对抗灾多方阻扰。在党支部多次帮助下,刘元䘵仍旧执迷不悟,最终其阴谋被拆穿,副社长刘元禄被撤职,赵玉昌被逮捕法办。王连生受到群众拥戴,被选为副社长……

全文共28章,33.8万字,其中有名有姓的人物高达49个,是一个典型的具有时代气息的农村题材的纪实性小说。因其时代的特殊性,文章中的人物及语言亦极具代表性,其时代的特点在小说中呈现出一个时代下农村状态的缩影。

在社会主义建设的道路上,社会的现状与人们的精神都发生了巨大的变化,以先进派和保守派之间的差距呈现出农村建设中的种种矛盾之间的激化问题,而从文学方面来看,两者在冲突与博弈中的对话与融合,体现了社会演进的总趋势与生活形态的基本演变过程。

《汾水长流》在农村基础建设发展中所遇到的种种阻挠,恰恰反映出当代保守一派固步自封,拒绝改革的思想状态。新的时代必将迎来新的制度,而新的制度必会催生新的生活,但是在小农经济根深蒂固且传统文化影响深厚的农村,这种除旧布新的转型需要经历一个艰难的过程,在这种过程中也必会引发一部分人的对抗。胡正便是将这种两两对抗的过程全面地展现在了《汾水长流》这部小说之中。

农村改革,万象俱新。

春风几度闻杏花,汾河两岸好庄稼;

千家万户一条心,建设新村美如画。

《汾水长流》读后感(三):《汾水长流》:一部永不褪色的红色经典

1962年,“山药蛋派”代表作家胡正的长篇小说《汾水长流》甫一出版,就以其特有的鲜美与芳香引起了当时人们的广泛关注,并很快被改编成电影、话剧、地方戏在全国范围内上演。50年后的今天,在60年代众多的长篇小说中,《汾水长流》仍不失为一部具有较高价值和审美价值的优秀作品。

小说表现了农业合作化初期广阔的社会生活画面。对于那个特定年代农业合作化时期,胡正在书中将其最大可能还原,并真实再现了生产关系和生产力重新组合时期的复杂人际关系。农业合作化不仅彻底改变了传统的生产关系,进行了生产力的再分配,更重要的是打破了一系列旧的观念形态,动摇了几千年来人们固有的心态结构,呈现出新的人际关系。

小说中的郭春海一家、王连生一家、孙茂良一家、周有富一家、刘元禄一家、赵玉昌一家等已有的结构,随着变革的开始而发生剧变,成为以郭春海为代表的贫雇农和以赵玉昌、刘元禄为中心的富农思想集团。经过一春一夏的对比、抗争、较量,郭春海扎扎实实得到了锻炼与成长,为人民群众和社员衷心拥护。贫雇农势力不断提升,其敌对集团不断从内部瓦解,赵玉昌在阴谋败露之下,仓皇出逃,被绳之以法;刘元禄一意孤行,落得了个众叛亲离的悲惨结局;郭守成遭遇暗算,从教训中幡然醒悟;周有富迫于形势勉强入社,却打坏了牛腿;杜红莲最终从封建枷锁的桎梏中解放出来……

书中以防霜、度荒、抗旱、扩社等重大事件为主线情节,主线之外又设置了许多小事件和矛盾冲突形成了支线。这样一来,主线与支线条理清晰、相互支撑、相互作用,使得整部作品的情节既层次分明又跌宕起伏,很好地烘托出鲜明性格的各色人物,准确阐释了主题思想。尤其值得一提的是,小说的结局没有处理成一般读者喜闻乐见的大团圆,而是留下了些许悬念,让读者充分发挥自己的想象空间。

从这部作品中我们不难看出,身为扎根乡土的“山药蛋派”作家,胡正时刻关注着广大农民的历史命运、思想情绪和生活态度。他善于从人们的日常生活中提炼精髓,揭示具有深刻社会意义的矛盾冲突,并会把一些正处于萌芽状态的事物一并纳入作品当中,产生了积极的社会作用与广泛影响。

随着时代的变迁,我们今天看昨天的作品自然会感到它们的历史局限性;而明天看今天的作品时,也会有今天不可能预见的局限性,但只要站在时代的历史的高度,深刻地、艺术地表达了一定时代的真实生活,反映出人民群众的情绪和愿望,并给人以思想的启迪、有益的影响和艺术的美感以及精神的愉悦,从这个角度上来讲,胡正已经尽到了一名乡土作家对其所处时代的历史责任!

《汾水长流》读后感(四):70年前的“山海情”,到底有多感人?

上半年播出的《山海情》成为了一部现象级的影视剧。在此之前,我们很难想象,一部红色题材的电视剧居然能受到如此高的追捧,不光中年人和老年人爱看。就连对那段历史一无所知,对红色故事敬谢不敏的年轻人们,也中了《山海情》的毒。

我们也因此知道,那些看似过时的红色故事,依旧能在当代社会引起共鸣。

我来蹭个热点,《汾水长流》或许可以看做是70年前的“山海情”。这是一部红色经典,故事在当下看或许有些老套,但故事背后的历史那么厚重,故事背后的人们那么可爱,这样的红色文学,永不褪色。

《汾水长流》以上世纪五六十年代为背景,讲述了晋中平原汾河沿岸的杏园堡农业社在灾害和人祸的挫折前砥砺前行的故事。

小说的主人公郭春海是一位年轻的党支部书记,以他为代表的一些年轻人以及一些有经验的干部想尽办法要扩大农业社的规模,为村里的人们带来更好的生活。

郭春海面临着两大困难:天灾和人祸。

首先是天灾,小说开头写的就是一场防霜行动,背朝黄土、靠天吃饭的杏园堡人兢兢业业地伺候着自家的几亩地。但他们的辛勤和汗水在老天爷面前有时候是不值一提的。

就比如这场霜冻,就足以毁掉他们一年的收成。

但有经验的村民们在天灾面前也摸索出了一套自救的方法,郭春海和农业社的其他干部带着社里的人们半夜去地里熏烟防冻。

这个法子确实有成效,农业社的土地因此避免了受害,而没有入社的人们则败给了这场霜冻。

霜冻只是天灾的一个小小映射,除了霜冻还有旱灾,这些灾害在时刻考验着村民,而农业社的存在则为村民们筑起了一道防线。

但并非所有人都一心盼着农业社光明的未来,有人甚至在暗地里唱衰农业社,这正是农业社遭受的人祸。

所谓的人祸以富农、商人赵玉昌和黑心副社长刘元禄为代表。赵玉昌一心想搞垮农业社,在背地里想尽了各种馊主意。而刘元禄则成了赵玉昌手里的黑枪,几次三番在农业社里兴风作浪。

年轻的农业社,一边承载着郭春海和村人们的希望,一边又背负着赵玉昌等人的阴谋。到底农业社的未来在哪?那个时候没人知道,但依旧有人选择为此拼尽全力……

电影《暗杀》里面的反派有一句台词,“我怎么知道会胜利啊,知道的话我不会投降的。”

第一次看到这句话的时候,我几乎有落泪的冲动。有人说,当年坚持下来的人也不知道会不会胜利,但他们还是坚持下来了。

于是我后来每次看到红色文学,都会不自觉地想起这句话,每次都因此感动。

事实上,《汾水东流》写的是建国之后的故事,这个故事里已经没有所谓的投降一说了。但它讲述的依旧是一个坚持的故事。

郭春海他们所做的一切,其实和建国前那些浴血坚持的人没什么两样,他们全都扛起了中国的未来,他们书写了新中国的历史。

但让我遗憾的是,短短几十年之后,就已经有人开始忽视这段历史了。之前,我看到有人说,红色文学一点儿文学价值都没有。

我当时几乎没忍住就想反驳他,但后来想了想还是算了。

老实说,只站在文学性的角度,《汾水长流》或许确实无法得到很高的评价,尤其是在现代以及未来,属于郭春海的那个时代已经过去了,现代的读者很难隔着时空和书里面的人物共情。

但我们必须要牢记的是,忘记历史无异于背叛!比起文学性,《汾水东流》背后的历史意义或许更为重要,它是最早描写农业合作化时期广阔社会生活画面的作品之一,开创性不言自明。

当然,作为红色经典,这本书不可避免地走向了大团圆式结局。现在我们很多读者似乎都不喜欢大团圆结局,因为现实中很少有这么完美的结局。

但现实再难捱,我们也不应该否定美好的存在。《汾水东流》的故事未必是完全真实的,但它确实是当时社会的真实映射。同时透过这个故事,我们也能稍微了解一些那个时代的社会剪影。

如果没有这些作品,我们要如何缅怀先烈,以史为鉴呢?难道真的要做忘记历史的人,斩断根系的树?

《汾水东流》作者胡正作为“山药蛋派”的骨干作家,在完成这本小说的时候代入了山西的方言,这让我这个山西读者在看书的时候分外亲切。

乡音,这是《汾水长流》的一个特色。

有意思的是,《电视剧》山海情中的演员在完成角色的时候,也尽力还原了本地的乡音,这也成了该剧的一个特色。

但这毕竟是少数,近年来我们在电视上看到的电视剧几乎全都说着一口流利的普通话,甚至就连一些扶贫题材的农村剧,剧里人物都操着一口标准的普通话。似乎普通话的全面普及已经率先在影视作品中完成了。

这是一种骄傲?还是一种讽刺?

我仔细回想,另一部让我印象深刻的包含方言的电视剧是十多年前的《武林外传》,此后,方言在主流电视剧逐渐绝迹。

接下来,或许就是方言在现实中的绝迹。或许再过几年或几十年,山西读者也看不懂书里面那些方言了。

“动弹”是什么意思?“吭气”是什么意思?“庙院”是什么意思?

方言逐渐在普通话普及的大潮中死去,并且正在加速死去。

这种语言的标准化事实上是为了更好的交流,它的确给我们的生活带来了便捷。但不可否认的是,这种便捷是以方言的毁灭为代价。

法国思想家鲍德里亚认为,每一种特立独行的文化都在普遍性中遭遇了厄运。在过去,其他文化因为独特性而死,死得其所;但在普遍性浪潮下,我们的文化却因为丧失独特性而行将就木,自身的价值随之毁灭,死而无义。

方言正是如此,它正在走向一种死而无义的结局。当我们在为能说一口流利的普通话而骄傲之时,方言就在一点点死去。而且作为一种宣之于口的语言,方言难以像历史一样用文字记录,它的死去几乎是无可挽回的。

贺知章那首著名的《回乡偶书》是这么写的,“乡音无改鬓毛衰”。但在一千多年之后,我们现在面临的现状是,鬓毛未衰,乡音已不再。

这二者到底谁更令人伤感呢?

《汾水长流》读后感(五):与时俱进、汾水长流、永不褪色

作者 胡正

胡正是以赵树理为代表的“山药蛋”流派中的重要代表作家之一,山西文坛“五老西李马胡孙”中的胡指的就是胡正。他自14岁便参加晋西南牺牲救国同盟会吕梁剧社,成为宣传抗日的小战士,他的经历充满传奇色彩。自新中国成立以来,生活与创作双重演进的时代缩影成为文学创作的主题。对于农村生活更为全面地反映和更为深刻的揭示,农村题材长篇小说创作方面比较有分量也有影响的力作,先后有赵树理的《三里湾》、周立波的《山乡巨变》、柳青的《创业史》和浩然的《艳阳天》等,胡正的《汾水长流》更是一部同时代不可忽视的杰作。

《汾水长流》全面展现新中国成立后农业合作化时期广阔社会生活画面。故事梗概为:1954年,晋中平原汾河沿岸的杏园堡农业社遇到灾害。在年轻的党支部书记郭春海带领下,群众齐心协力克服困难渡过灾难。副社长刘元禄一心想发财,对抗灾多方阻扰。富农兼商人赵玉昌乘机伙同已被拉下水的刘元禄一起倒卖粮食,鼓动社员闹退社。郭春海依靠贫下中农克服 干扰,及时提出了抗旱办法,以互助互借解决了群众的缺粮困难。此后,农业社战胜了天灾人祸,大获丰收。在党支部多次帮助下,刘元禄仍执迷不悟,竟与赵玉昌合谋,给贫农积极分子王连生栽赃 ,破坏生产,企图借此打击郭春海,搞垮农业社。但其阴谋被揭穿,副社长刘元禄被撤职,赵玉昌被逮捕法办。新中国的杏园堡农业合作社发展千险万阻、波涛汹涌。

一、深入农村倾听农民心声,聚焦问题书写暂新生活 随着新中国的成立,新的时代迎来新的制度,新的制度催生新的生活,但在小农经济根深蒂固而传统文化又影响深厚的广大农村,这种除旧布新的转型却要经历一个艰难的过程。很多农村题材创作的小说家,为了亲历和见证这一变化过程,更好地把握变动着的农村生活与农民心理,纷纷以下乡进村入户,深入到农村与农民之中。

1953年起胡正为了获得创作素材,选在了在榆次张庆村下乡,参与农村生产生活活动,在实际中倾听农村对文艺作品的期待和心声。反映农村生活,就要顾及农民的兴趣,在交流中得知他们喜欢有故事情节,人物要鲜明,语言要明快、幽默的作品,他着重留意农民关心的内容和文体以及对事物时间的观点和看法。这一时期热点农民合作社问题亟待解决,一部反映全国解放初期,在发展农业合作化运动中晋中平川农村生活的长篇小说《汾水长流》也就酝酿成型了。

二、以历史史实为依据,直面发展农民合作社阻力和问题 针对新中国成立以来个体农民特别是在土地改革中新获得土地而缺少其他生产资料的贫下中农,为了避免重新借高利贷甚至典让和出卖土地,产生两极分化;为了发展生产,兴修水利,抗御自然灾害,采用农业机械和其他新技术,确有走互助合作道路的要求的历史史实。《汾水长流》提供了科学的、历史的依据。小说选取汾河岸边的杏园堡村为背景,以曙光农业社的成立和发展作轴心,选择防霜、抗旱、春荒、麦收和扩社等事件,形象地概括了农业合作化运动前期中国农村各种复杂的矛盾冲突,深刻地揭示了在这场变私有制为公有制的革命中,各个阶层人物的精神面貌与心理态势,恰如一幅20世纪50年代初期农村生活真实而生动的万象图。

《汾水长流》中胡正真实地再现了生产关系和生产力重新组合时期的人际关系。农业合作化不仅彻底改变了传统的生产关系,进行生产力的再分配;更重要的是打破了一系列旧的观念形态,动摇了几千年来人们固有的心灵结构,呈现出新的人际关系。书中人物郭春海,王连生,孙茂良,周有富,刘元禄,赵玉昌随着变革的启动人物关系而发生矛盾裂变,后来聚合成为以郭春海为代表的贫雇农集团和以赵玉昌、刘元禄为中心的富农思想集团,以双方错综复杂的矛盾利益冲突而展开。

三、全书故事架构宏大曲折、人物形象鲜明明丰满、语言风格自然活泼,是一部集现实性、思想性和艺术性相结合的农村题材杰作

《汾水长流》是胡正创作生涯中的里程碑之作。全书艺术结构颇具匠心,以防霜、度荒、抗旱、收麦、扩社等大的事件,构成情节发展的主线,主线之外又设置了多种多样的小事件和矛盾冲突,形成支线。主线与支线的关系清晰,并且相互支撑,相互作用,使得整部作品的情节既层次分明,又波澜起伏,很好地烘托出鲜明性格的人物,准确地阐释了主题思想。更为难得的是作品故事结局新颖,没有随俗的大团圆而老套收尾,空留悬念和问题,让读者去思考答案,给人以发省现实和含蓄美的艺术享受。全书处处洋溢着生机盎然的生活气息,衬托出鲜活生动的人物形象,而且有些人物个性鲜明、幽默可爱,作者深谙扑捉生活细节和擅于速画人物形象性格的才情,以活泼、自然、清新的寥寥数笔就使繁杂的故事环境和矛盾人物形象跃然纸上。

虽然《汾水长流》中也受那个特定时期政治意识形态的影响,概念化、说教化、脸谱化的时代共性倾向。但又能敢于冲破传统牢笼束缚,深入农村和农民,从生活实际出发,以丰富厚实的生活阅历,赋予作品新的时代意义,积极探索和创新的高超艺术表达,使《汾水长流》至今依然散发着永不褪色的艺术魅力。