《自体的分析》是一本由[美]海因茨·科胡特(Heinz Kohut)著作,世界图书出版公司出版的精装图书,本书定价:69.80元,页数:255,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《自体的分析》精选点评:

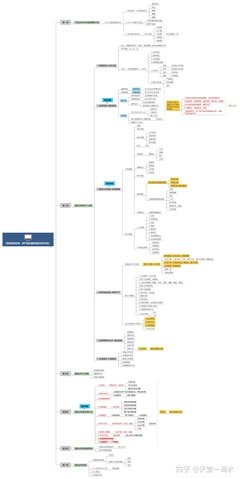

●本书围绕自恋人格展开,核心概念有自体客体(儿童期形成,借助父母的回应形成自体,借助的对象父母即自体客体)、镜像移情、理想化移情以及另我移情。在婴幼儿期原发性自恋没能得到足够的回应自体未能完善建立,在治疗情境中某种移情被重新激活,通过对三级自体的处理使得患者得以修通,重新构建健康的自体。

●用的大多数都是专业的术语和思维 很感谢送我书的泽林学长了 这本书在我寻找自我的过程中真的有很大帮助

●书极好,翻译不行

●感觉并不是。Not even close. 虽然太晦涩太晦涩但还是有收获的

●责编不走心扣一星。

●晦涩难读…… 「没有敌意的坚决,不含诱惑的深情」

●已购

●翻译零星,建议大家看原著。诊断出自己是自恋人格,这本简直是救命书

●已购。撇开荣格的神叨,这是整套书里最专业的或者说最难懂的一本了吧。。。站在分析师角度的资料~

●什么鬼…不会说大白话吗

《自体的分析》读后感(一):里索保护者,养育者概念的由来

科胡特的理论乍看之下是关于理想化双亲影像与夸大自体之于自恋的二元论,

但是其骨子里还是根植于客体关系,尤其是母婴关系,而自体学派最重要的共情概念也是母婴关系的一个延伸。

所以把自恋放在客体关系的视角下去看,理想化移情和镜像移情就与内射性认同和投射性认同有了千丝万缕的联系。

自体学派似乎又和中间学派在治疗理念上也有某种不谋而合,不过度干涉个案的自由发展,不快速解释,亦不成为那个无所不知的先知者。本书围绕自恋人格展开,核心概念有自体客体(儿童期形成,借助父母的回应形成自体,借助的对象父母即自体客体)、镜像移情、理想化移情以及另我移情。在婴幼儿期原发性自恋没能得到足够的回应自体未能完善建立,在治疗情境中某种移情被重新激活,通过对三级自体的处理使得患者得以修通,重新构建健康的自体。

《自体的分析》读后感(二):心理学存在的意义是让我们变更好

我一项比较喜欢读心理学的书,虽然并没有一点心理学背景。

但是在我最低沉的那一段时间,偶然遇到的一本心理学科普书就给我打开了一扇大门。

一些话到现在早就忘记了,但还是记得那像阳光劈开黑暗一样进入到我的生活。

在此之前我读过算得上专业领域的也就是卡伦·霍妮的一些著作,关于焦虑,关于自我成长。很巧的是,那时候的我恰好是一个焦虑症患者。面对一些事情,我还没有去做,我已经为它规划好了100多种不好的未来。后来按图索骥的读了十几本关于心理学的科普书,也许是偏好所致,也许是别的原因,这些书统统都在精神分析的领域内。尽管有观点说,精神分析已经偏向过时,但是有什么关系呢,对一个普通人来说,一本书有句话能够打动你,给你力量,那本书就有存在的意义。而心理学的魔力是,他总能或多或少的打动你。

这本书算是我看过最专业的一本书,也是一本生涩的书,要费很大的力气才能去读懂晦涩的翻译腔,每一个专业名字都需要去查。

这本书是讲自恋,也算是精神分析一脉。

关于母婴关系与婴儿成长后的人格息息相关,这本书也提到此,自我,以及理想化双亲。

对“自恋”这种症状的分析,和卡伦·霍妮对焦虑症的看法一样。

有时候它会是一种保护,在一些情况下保护着人们脆弱的小心灵不被伤害。如果说焦虑可以使人避免到一些冲动造成的伤害,能够前瞻到一些后果的话。那么自恋就是一个人存在在这个世界上的根基,它会让人感觉自己有价值,自己值得。

而在另一些时候,这些“症”们就会真心变成一种病。焦虑让你寸步难行,让你精神崩溃。

自恋也会让你在社会生活中走错路,爱攻击他人的性格不会太受欢迎。爱把自己夸大的行为会让一个人永远中二,最终是自恋型人格障碍。

这本书据说又被称作是一部关于“自恋者”的传记。每个人都有自恋的部分,如果想了解这一部分,这本书是个不错的选择。但是生涩算是它的另一个大特点了吧,写下这篇评论的时候,我也只是读过一些,有了一点浅面的了解。

《自体的分析》读后感(三):内心中的心理父亲和母亲——6偏5对保护者的依赖产生的暴君情结

基于理想化父母双亲影像的理想化移情与基于夸大自体的镜映移情。这是共情的理念再次在精神分析中得到舒张。科胡特在基于理想化父母双亲影像的理想化移情临床现象中指出,来访者在分析过程中会下意识地将因理想化受挫对父母双亲理想化影像投射到分析师身上,将分析家投射为一位或高学位、或具有优秀智力、或极富人格魅力的人物等等现象,过去的分析家有可能将之理解为一种阻抗而给予面质或分析解释,但这种情况往往会导致分析的失败。科胡特强调,在此时,分析师如果能够放弃容纳这种投射,并且尝试共情这种现象,那在此后的分析,经由恰好的挫折,来访者会渐渐认识到分析师的非理想性,然后经由此过程,来访者将能内化这一理想化的影像为自体的部分,获得生活理想的目标。 而在基于夸大自体的镜映移情,科胡特描述了三种移情的分类,即狭义的镜映移情、密友移情(也译作另我移情、孪生移情等)、融合移情。镜映移情是临床中来访者希求分析师对来访者自我的理解;密友移情则是表现为来访者将分析师当成另一个自己的伙伴,与分享共同的喜爱或技能;融合移情则是来访者要求分析师随时能深度地理解共情自我的情感或需要。科胡特鼓励在这些临床现象中治疗不应该过度节制,而应该理解来访者诸如此类的现象乃是出于过去受损而停滞发展的夸大自体在分析过程中被重新启动的标注,分析师如果能够包容且理解这些过程,并对来访者做出共情的、同频的回应,那来访者这些停滞的自体将能够渐渐恢复活力,而在之后的临床分析过程中由分析师那些无意的、非创伤性的恰好的挫折和转变的内化作用,渐渐矫正来访者的自体适应性,获得自我安抚的心理结构。 科胡特在临床上强调,分析师在分析过程中,由对来访者的主体的深度共情(神入),而成为来访者自体客体经验的提供者,但在对来访者提供温暖容纳的环境的同时,又有恰好的挫折及转变的内化作用,提供了来访者自体发展和适应社会的良机,最后获得人格的痊愈和成熟发展。这构成了经典自体心理学治疗的辩证模型,共情与恰好的挫折的并用。这也回应了一些对自体心理学只有共情而不敢于处理来访者愤怒的错误理解。其实对自恋和情感的矫正性过程,也是自体心理学的治疗核心之一。这正如科胡特在论文中所强调的养育的辩证性,“没有敌意的坚决,没有诱惑的深情。

《自体的分析》读后感(四):科胡特在《自体的分析》里想讲什么?

我不是心理学的专业人士,偶然的机缘巧合让我读到了《自体的分析》这本书。我相信很多心理学/精神分析的爱好者和非专业人士读这本书的时候和我一样,会被书里的很多术语弄得云里雾里。阅读完毕以后,感觉书里的理论大概弄懂了六七成,当然也不能算完全明白了。

我尝试用大白话的语言总结一下作者的这个意思,算是篇读书笔记吧。当然,由于很多经典精神分析的术语本身就造成了本书的主要阅读障碍,我尝试用另外一个比较通俗且为人所熟知的理论——鲍尔比的依恋理论的术语来总结本书的论点。这样做是否完全适当,我也不清楚——如果有人发现我的做法有问题,我也期待大家在评论区指出来。

本书主要的问题:来访者早期与父母的依恋关系/依恋模式与来访者的“自恋组织”(精神分析理论里假定为一个人自尊/自信的基础)发展的关系。

科胡特对这个问题的回答:父母与来访者之间非安全的依恋模式造就了来访者自尊发展的不成熟,使其自恋组织停留于童年期的阶段。这样的自恋组织有两个主要构成:一个是夸大的“自体(self)影像”,即一种唯我独尊要求他人注意、肯定的倾向;另一种是“理想化的双亲影像”,即将自己的依恋对象进行不切实际的理想化,并且通过自己依附于这个强大的依恋对象,达到一种“融合”或“共生”的状态。

传统理论建构:传统的精神分析认为来访者的身心缺陷,形成于俄狄浦斯期(3-6岁),由于来访者不切实际的“弑父娶母”的想法未能较好的处理,在今后来访者面临的复杂环境与童年期未能成功处理的伊底帕斯情结、俄狄浦斯情结和“阉割焦虑”互动影响,造成各种心理疾患。精神分析师被来访者移情为童年时期的父母和其他对象,而精神分析师通过诠释来访者的这些情感、以及来访者对情感的掩饰和抵触——这是“自我”(ego)组织将来访者不愉快的体验移出意识之外来维持心理正常运作——来将来访者的这些被压抑的情感重新带入意识,以承认自己的“不好念头”和改变自我的身份认同来达到治疗心理疾患的效果。

科胡特的理论建构:科胡特在承认经典精神分析理论有效性的同时,通过扩展精神分析理论的外延来解决新问题。弗洛伊德将成熟的心理划分为本我、自我(ego)、超我三大区域,而三大区域皆基于自体(self)发展而来。科胡特认为很多来访者的问题根源不是基于俄狄浦斯期对待父母的态度而产生,而形成于俄狄浦斯期之前的自恋发展受阻,进而造成了自体(self)的结构异常。以现在的理论换言之,父母和孩子之间的早期不安全的依恋关系造成的自恋非正常发展才是很多来访者问题的根源。

自恋视角下的依恋关系:科胡特认为,这些自恋组织非正常发展的来访者,它们在依恋关系中时常有一种不安全感,害怕失去依恋对象(P16-17);由于依恋对象拒绝给予这些来访者爱和赞赏,造成了来访者自尊的低下(P17);依恋对象拒绝给予来访者以可靠的共情(P53),并且由于自身人格的困扰,时常将一些自己不良情绪如焦虑、恐惧、歇斯底里传递给来访者,造成来访者的脆弱无助(P50);由于依恋对象自身的缺陷、不可靠等因素,使得来访者无法把他们看作是强大的、完美的、可依靠的对象(P54),使来访者不得不在生命中的阶段一直寻找能够提供这种印象的依恋对象(P45);依恋对象将来访者看作是一种资产而加以炫耀(P63),或长期生病和忧虑(P93),无法对来访者提供必要的共情,甚至让来访者认为自己可能加重依恋对象的毁灭(P93)......这种种问题,造成来访者与依恋对象之间不安全的关系,从而影响了来访者自恋组织的正常发展。

科胡特认为,这些非安全的依恋关系会造成特定的创伤,而创伤则会阻止来访者自恋的正常发展。创伤造成的后果之一就是”夸大的自体(self)影像”。这些来访者的夸大的“自体(self)影像”,即一种唯我独尊要求他人注意、肯定的倾向,原本是其自恋组织的一个正常发展阶段,而基于父母的恰当共情,以及共情中“恰到好处的小失败“,这些夸大的自体影像就能转变为成熟的自尊、自信等形式。而父母不恰当的共情与自身的失败,使得来访者理想化依恋对象失败,而固化自身的”夸大的自体(self)影像”。

创伤造成的后果之二就是心理组织的发展异常。科胡特认为一种安全的依恋关系可以使得来访者理想化依恋对象的过程持续,使得1、来访者习得一套处理自身情绪的心智能力,从而使得其现实检验能力和环境适应能力增强,减少攻击性行为(精神分析的术语叫“中和”);2 、来访者建立一套理想和价值追求,从而为自身的行为塑造意义感 (P33-34)以及3、塑造来访者在关系中的基本安全感,包括认为分离不会造成依恋对象的永久性失去。而在非安全的依恋关系中,这样的过程没能启动,因而来访者始终摇摆于”夸大的自体(self)影像”与渴望一个全能的、强大的依恋对象之间。

自体心理学的治疗:科胡特认为不同于经典精神分析对俄狄浦斯式移情的假设,这些自恋组织存在问题的来访者对精神分析师的移情有两种:一种是“理想化移情”,另一种是“镜像移情”。对待这些移情的态度,不应向传统精神分析那样对来访者的情感、对情感的掩饰和抵触【二者对应于本我和自我(ego)】做诠释,那样会深深伤及来访者的自恋组织,造成二次创伤。

对于理想化移情,科胡特认为分析师应该接受来访者的恭维,从而使得治疗过程启动(P206)。对于镜像移情,分析师应当进入替代性依恋对象的角色,对于来访者的“夸大自体影像”进行共鸣(P212),并且对治疗中的共情失败和与分析师分离作出共情性的诠释,在修复依恋关系中的分离创伤的同时,改善来访者的依恋模式,从而使自恋组织重新激活、发展,最后修通区隔的心理组织。(因为我不关注他怎么治病,就只记住这么些东西。。。。。。)

总结了这么多,我感觉我这个外行就是在扯犊子,所以在结尾用这句话来防御一下我的自恋羞耻。最后告诫想从我这破书评里读出啥东西的读者,您咧最好别被我误导了,还是要去读原书。。。。。。