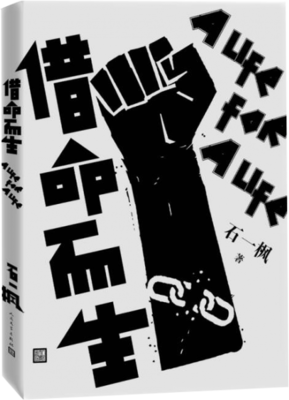

《借命而生》是一本由石一枫著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:265,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《借命而生》读后感(一):《借命而生》

《借命而生》读后感(二):哪一种选择才是人生

读完《借命而生》,有种“怎么活都是一辈子”的感悟。

一位心怀刑警梦的监狱管教,搭上自己职业生涯中最黄金的阶段,只为追捕一名越狱犯,却无奈活成了别人眼里“一眼到老”的样子。

一位因越狱同伴被捕枪决,激发“借命而生”斗志的在逃犯,垂死挣扎与命运抗争,却用时间证明了自己存在于世的价值,回报了亲朋和社会。

你无法直截了当认定谁的活法是对的,更无法判断哪一种选择才是人生。

他们的斗争过的痕迹都是有骨气和有血气的,他们孤注一掷也好,固步自封也罢,但都因“执念”而收获了生命中最值得铭记的曙光,他们活出了生命该有的样子。

《借命而生》读后感(三):很精彩的故事

去年读了石一枫的《世上已无陈金芳》,觉得一般;挺好读,但没什么留下深刻印象的人或事。但这本新的长篇比那一本就好多了,故事有趣多了,能一口气看完。

这样的警察抓逃犯的故事也没什么社会意义,但起码看着好玩。石的文字不如双雪涛洗练,很平淡,但也干净、不拖沓、不卖弄,不会喧宾夺主地干扰故事,用来写情节性强的长篇很好。这是他的长处。

在人物的刻划上,主角的性格倒是很鲜明的,但稍微偏执了点,不是很有趣,因此也不是最感动人、最能让人亲近。故事情节上有不少起伏、有出乎意料的东西,但还少了些真正让人觉得匪夷所思的东西。在书前头尝试着埋了些伏笔,但到了后头揭开谜底的时候,却才发现不是什么多大个包袱,有点令人失望。

这书很适合拍电影。

《借命而生》读后感(四):赵月斌:为《南方周末》作的2018好书推荐(虚构类) 之一

《借命而生》的故事情节婉转曲折,很容易一口气读完,有媒体把说它是“中国版《肖申克的救赎》”,但是在我看来,这部小说更像“肖申克”的续篇,其重点在于讲述“越狱”之后的故事——难道安迪逃到墨西哥就一劳永逸度过了幸福的一生?山姆·诺顿(典狱长)饮弹自尽、拜伦·海利(狱警)被追责就一了百了平安无事了?显然,在故事结束之后,在“救赎”完成之后,在一切皆成“定局”之后,在妖魔鬼怪装进所罗门王的瓶子之后,更值得小说家探寻的,是这种种“之后”的之后,是“封印”的瓶子里蕴藏的更多可能。石一枫所谓的“借命”,也便有了多重的读解角度。

此书可和方方的《埋伏》,哈金的《等待》,乃至海明威的《老人与海》相对照,谁知他们是在讲述一种荒诞,还是要破解一种现实?

《借命而生》读后感(五):临近期末发现石一枫……

看了之后准备追石一枫的小说了。

警察追逃犯,展开来讲落于流俗,幸好作者写来每次都恰到好处,让读者自行发挥。

场面大,警察追逃犯,不是小时代下简单地正义与邪恶的较量。

最后再来安利一波小说节奏:

小说节奏从开始的平缓走向激烈,残酷现实终于压倒美好理想。整个八十年代结束于1989年刘芬芳仰慕英雄的突然告白,处决姚斌彬的一声枪响。激烈的节奏所指向的是八十年代“理想主义”的遮羞布终于被扯下,严峻的问题暴露无遗。

宏大叙事一夜之间被解构殆尽,留下尽是琐碎与具体。小说此后节奏飞快。表现出来是之后的年代一路狂奔,对于警察杜湘东不过是在“五年过去了”、“六年过去了”之中逐渐油腻,愈发憋屈,不过在外面的憋屈下,杜湘东内心仍然一根筋地坚持着属于上一个时代的理想,依然与自己过不去,这又是他的愈发伟大。

追了大半辈子,逃了大半辈子,最终的和解发生在故事起点(倒闭的国营工厂),似乎说明他们的和解与当下的全民狂欢无关,与烈火烹油的时代无关,是自己逼着自己走出来,实在令人感动。

《借命而生》读后感(六):小人物的故事才是时代的交响曲

《借命而生》一部短篇小说,说实话看了快一百页也没觉得怎么样,因为故事没有什么起伏之处。而且说白了,整体情节开篇就基本猜到了大概,但是往后看就发现,其实故事本身并不重要,重要的是背景和人物命运的碰撞。虽然打着“男人战斗,然后失败,但他们所为之战斗过的东西,却会在时间之河的某个角落里恍然再现”这样的标语。但其实更多的却是人物的矛盾和时代带给人物的矛盾。因为篇幅短,所以作者的写作水平还是可以的,没有什么过于惊心动魄的追捕,但也实实在在的刻画着小人物的执着与无奈。也许这么说这本书可能暴露了自己的年龄,但是经历了那个时代的人,特别是80左右的出生的人,或多或少都见证了时代的变化以及人的变化。故事的结局很现实,同时也很虚无。一个小人物和另一个小人物在时代浪潮中阴差阳错的纠结在了一起,两个家庭和那些具有时代特点的事件,频繁的在许多地方上演,只不过主角不同,故事大同小异而已。有时候看这种小说就能勾出回忆,回想与反思。究竟是时代弄人,还是愚人自虐,这个对于大历史都算不上什么,但对每个亲历者都是实在的,真实的,无奈的。所有的小人物的故事才汇聚成历史的长河,只可惜记得这些的终究只有自己。在历史的过往中,这些交响曲汇聚起来才成为了华彩乐章,只是倾听者寥寥。不过说回作品本身,故事的结尾还是温暖的,因为好人难做,但终究有好人存在。最后主角一家重复着“有了今天,昨天和明天都是无所谓的”。这种心态虽然有点像得过且过,但却是活在当下的另一种说法,今天才是重要的,因为昨天是历史,明天是未来。

《借命而生》读后感(七):不算是书评

上级领导要来视察。嚷嚷了一周,也折腾了一周,大楼里一时间气象万千。近五年来,我越来越觉得我们主营的不是金融业而是特么政工。每一天大脑袋的脑袋里想的都是怎么让更大的脑袋高兴,叫我们提供保姆式支持,我们快变成大脑袋育幼园了。

听说有一次大大大大脑袋找了个大仙儿问企业命运,说是目前状态不好是不是因为下边执行力不行?大仙说不是的,是大方向错了,执行力又特别好,所以跑起偏来也是快马一鞭!我听到这个谣言就笑了,反正至少据我观察,我们这些螺丝钉执行力是刚刚的,喝着同样的水,唱着一山盖过一山的高调儿蹭蹭往前突突,有时候还就真信了自己特别牛。

今天躲在一个角落里啃了一本《借命而生》,那本小说结束在2008年奥运会的焰火下。看毕一时间感慨万千,那是我这辈子迄今为止最惨的一年。那一年也有着相似的整齐划一的要求,国家要共襄盛举,每一个人都要用自己五味杂陈的心情挂上笑脸衬托那份举国的欢庆。就好像作为一个人按照自己的态度活着不重要似的。

有些人的个人意志就是比其他个体重要,所有人要为ta的梦想共同努力(我当然不是指的奥运会)。你得把自己卯到一条流水线上,ta按钮一按,你就负责不刺眼就行。这样的牺牲精神和奴役意识深入到我们每一枚螺丝钉的每一环螺扣里,在不长的一生里不断旋转,大部分是旋转着下坠,个别升了上去,就换个姿势旋转着努力不让自己掉下去。

《借命而生》读后感(八):人的一生,也许你想好了如何过,当真就能遂愿么

没有人知道以后会是怎样,许多人只是隐约觉得想要有大概怎样的生活,然后,像黑暗中的路人,对前方一片的未知摸索尝试前行。

小时候看大人,觉得他们无所不能,一直以那些了不起的成人为目标,努力去活成自己想要的模样。殊不知,这世间是公平的,对于每一个人的每一天来说,他所走的下一步都是陌生而未知的,大家都是在尝试。或许有的人凑了巧试对了方向;或许有人走了背运一生努力无果;或许有的人过了一半就被磨平了锐气,磨坏了鞋子,以致于就将就着融入了千万个茫然无绪的灵魂之中。

小说的故事背景来源于现实事件,比如监狱里的规矩、煤窑采矿、婚姻等,在阅读中曾一度让人觉得作者的阅历颇多,知道的刑侦及许多行内的信息很是丰富贴切。加上人物刻画的生动性,使人在享受作品带来的丰满的情节之外,扩大了眼界,更加了解了另一些职业领域人们的生活。

阅读过程中,故事情节环环相扣,想停下来休息片刻却还是被吸引着又读下大半。随着主人公的故事线发展,仿佛是和其中的人物重新经历了一场生死的洗礼,每个年龄段的人都能够在其中找到自己相似的影子,同主人公一起又活了一次。那么,在下一次的人生选择中,或许我们会有更加平和的行动,真正为自己的人生活一回。

《借命而生》读后感(九):被命运裹挟着的那些是与非

《借命而生》读后感(十):“强者自救,圣者度人”

《借命而生》讲述的故事虽跨越30年,但篇幅并不冗长。大约17万字。

它之所以精彩,不仅因其警匪、追捕、兄弟情义、家庭伦理、爱情亲情等现实元素,巧妙的悬念设计和平易诙谐的语言风格,更在于它真实刻画出巨变的“大时代”下,那些有血有肉、有尊严、有坚持的“普通人”的命运。

杜湘东本是有一身本领、满怀抱负的青年警察,阴差阳错当了看守所管教,工作和生活的不如意正渐渐消磨他的精气神和对未来的憧憬,可一场突如其来的“越狱”事件,从此成了他整个职业生涯中的“污点”,甚至彻底改变了他的人生轨迹。最终,他完成了自己的追捕,也在心底和自己达成了和解。

世道变了,男人战斗,却又失败。无论是追捕者还是嫌疑犯,他们在飞速前进的社会和生活中,命运起伏不定;他们在“命中注定”的阴影中头破血流,却又以更强硬的姿态面对生活。

时代的车轮前,强者自救,而弱者尽成灰烬。这里的强者,未必是身居高位的达官显贵,未必是身家亿万的富商巨贾,有可能他只是一个渴望过上更好生活的普通人,命运之神轻易就能把他们碾压得粉身碎骨。