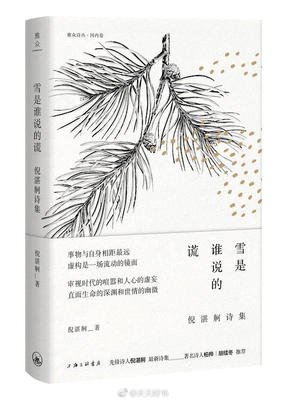

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》是一本由倪湛舸著作,雅众文化 / 上海三联书店出版的精装图书,本书定价:48,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》精选点评:

●4.5。《情之所钟》《永恒冻土》

●接受现实,像山谷收容雪。

●突然在某一刻,我看到“蘑菇是种美好的生物,它吃屎,吃尸骸”这样的句子,觉得自己读这样的玩意简直不是人。

●读这本诗集可以感受(想象?)到写作时每个词后的空白处生长出新的词语、画面,然后天然地流淌在一起的感觉。倪大的诗被人评价思维密度大,但作为读者我从来没觉得吃力,光是体会词句和image对于“精准体验”的接近就已经很享受。碰巧读到能够理会的,脑袋里有click的一声,很妙。

●我可真是太喜欢她了。最近一边读一边烦小伙伴们,但没人被我安利进哼。从豆瓣关注起,之前读到的大多数都是有点中二(褒义)的情诗,结果发现包含的内容非常广,甚至还有一辑写了当今世界的社会现象。很喜欢她没有复杂的词藻堆砌,也不拘于形,却构建起了华丽诡谲且仙气飘飘的气质,又天真又残忍,黑暗里又有光亮,决绝而慈悲。另,悄悄地说,非常想要收到像这样的情书

●更像是为了满足自己而进行的一场游戏

●诗歌的气,我第一次真实的从和我一样的人感受到。诗歌的声音,在于读下去的酣畅和情感如丝流般的缓缓爆发。 我仿佛是第一次读那种诗,酣畅的、青涩的,第一次步入语言作为珍珠串联起来的诗歌的空间,沉醉,可说。

●偶尔会有流动感,可惜大部分时候感受到的只是幻象的堆叠

●可以看成微博/微信/豆瓣时代的诗歌写作:取消分行,自动书写。获得一种讶异、费解的入神状态,被包裹进意象爆破式的连绵中。最好的方式不是去理解它,而是感受思维流动和意象绵迭。

●最喜欢,有宗教意味的几首。意象和象征,仍是诗歌重要的本质,厚重且神秘,底蕴悠长。

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》读后感(一):关于分行和不分行

不分行得诗毫无疑问体现出了作者对媒介的高度自觉,而且似乎可以在某种程度上把不分行诗歌看作是作者与媒介共享了创作的权力。比较明显的一点就是在不分行的诗里,诗人不再需要担心每一行诗的字数,像从前的诗人那样去计较音步和叶韵,这部分工作现在可以由媒介来代劳。比如微博或者豆瓣的输入栏里允许一行多少个字,诗人就可以写多少个字,一行里写不下的就自动分行。这样一来,诗歌似乎就从对旋律性的追求中彻底解放出来,行与行,节与节之间的停顿也被更细微的内部节奏变化代替。诗与歌两个字于是被分开,某种“纯诗”的想象成为可能,在离开旋律性的节制后,思维更加自由地在宇宙中跃迁,往返于已见与未见,可知和不可知。但声音仍然存在,作为每个字的单音,名词或动词,固定或不固定搭配的词组,并且在打通诗与读者之间的壁垒过程中起到关键作用。不分行的诗以一个字一个音为起点,召唤读者对语言所拥有的某种原初反应,但又因为失去了关键性的重复,如韵部的重复,诗行的重复,诗节的重复,读者同诗句一起在缺乏参照系的惯性世界里高速行进,这是一个既非叙事也非抒情的宇宙,在构筑神秘的同时也提供感知的入口,在逼近终点的同时也逼近思维自身,迫使其在最大程度上以可被人类理解的方式显形。

当然也要考虑到某种情况下,诗人需要分行分节式写法来表达某个主题,但或许我们可以作这样一个假设:如果诗人在滚动屏上写诗,那么理论上来说,整首诗只需要一行就够了。那些需要停顿的地方,就在前后诗句间留出足够字数的空白即可。这个假设过于极端,也不符合人眼的观看习惯。不过如果仅仅只是阅读习惯问题,那可能说明分行这一手段可能极度依赖人类的知觉习惯,而缺乏为其必要性背书的更本质的功能。当代诗歌中不乏改变诗歌外观的写作实验,比如把诗句写成两条对角线,或者写成同心圆,或者写成简易版的二维码,在改变诗歌外观的同时,甚至于让阅读顺序也变得不确定。但某种程度上来说,这些尝试只是对绘画的粗糙模仿,让写的过程凌驾于诗歌本身之上。缺乏物质性创作材料的诗歌艺术因为其视觉表现力的先天不足,无法在作用于眼睛的感官接受层面做出更多的突破。分行这一手段,已经很大程度上利用了视觉对于密度的感知,字与字之间排列紧密,行与行次之,节与节再次。我们天然地把密度更大的部分看作整体,而诗人则利用这一特性完成了到现在沿用千百年的诗歌写作方式。不过可以想见,随着媒介的迭代更新,我们的视觉和阅读习惯逐渐发生改变,诗歌创作除开自律性的要求外,会越来越多地接受他律的挑战。

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》读后感(二):《雪是谁说的谎》:肉身与在世

谈起现代诗歌,很多人首先想起来的,或许还是穆旦、牛汉、绿原的作品,或是北岛、于坚、“童话诗人”顾城、海子、翟永明,殊不知,诗歌丛林远不止于此,至少黄灿然、倪湛舸,以及此间出现的许多名字,都向世人昭示,自诗歌走向白话,中国现代诗歌愈发丰富而深邃,尽管在这个逐利的时代,诗歌早已走至边缘。

与穆旦、多多、翟永明这类可以归入某个诗派或诗歌潮流(如“中国新诗派”“白洋淀诗歌”“女性主义诗歌”)的诗人不同,倪湛舸的诗歌创作,很难归类或添上合适的标签。这不仅因为诗人本身有意识地拒绝向任何潮流靠拢(当然,这并不意味着她不受任何前辈或时人的影响),而且因为其内容本身也是变动不居的,而无比丰富的意象,更是为阐释增加了困难,同时也创造了更多空间。

除了诗人这重身份,倪湛舸还是名副其实的学者,毕业于芝加哥大学神学院的她,对世界文学与神学的掌握与研究,可谓精深,因此,见到《雪是谁说的谎》这本诗集中诸辑的标题有“太极生两仪”“春秋繁露”“思辨实在论”等,并不令人意外。同样无需诧异的,是“命运之轮”“透过雕花玻璃的阳光”等带有宗教内涵的意象。

如果说诗歌比小说更考验想象力和语言的话,这部诗集显然如此。跳跃的句子,奇特的隐喻,模棱两可的主题或意旨,以至于让人觉得,诗人什么都没说,又说尽了一切,比如“草坪变成了海与岛/沿着路面走/踩着镜子和镜子里的星空”(《该流逝的都流逝》)、“马因为梦见了额头上的角而奔跑”(《小畜》)、“捉影子是简单的工作/树的影子躺在草坪上晒太阳”(《彼得潘》),以及“你们谁都不知道,房子也是活生生的,你们醒着的时候房子就睡觉,你们要是睡了,房子就会悄悄活过来”(《飞屋环游记》)。

与宗教类似,诗歌亦能抵达内心。所谓内心,不仅是心理,而且还涉及在世的生存与体验。阐释诗歌,很多论者都集中关注诗人的“自我”,或者说心灵结构,无论是郭沫若那泛灵论的自我(“我是一条天狗呀!/我把月来吞了,/我把日来吞了,/我把一切的星球来吞了,”),还是北岛带有存在主义色彩的自我:“我不相信天是蓝的,/我不相信雷的回声,/我不相信梦是假的,/我不相信死无报应。”在倪湛舸这里,“我”很少直接现身,既不是纯粹地抒情,又无意从世间万物“提炼”人生的本质,提供前行的指南。

相反,诗人的策略是呈现、在流动中不断变身。我一会儿“像落山的太阳”(The Burnout Society),一会儿“想要低下头,像马那样把头垂在脚旁叹气,像马那样蒙着眼罩为了不被地铁入口处的白气惊扰”(《成行的轻,不成形的重》),有时还成了“一个骑蜘蛛的人/骑巨大的、飞行的、炫耀着空中飞瀑般长绒的、蜘蛛”(《傀儡戏》,因此,或许可以说倪的诗歌是去自我的,至少是不以人类为中心:自然不是有待开发、提供意义的表征,不是必须成为人类的审美对象,相反,人类在自然中思考存在的可能意义:“接受现实,像山谷收容雪,巨大的雪其实很重,接受现实需要巨大的力气”(《雪是谁说的谎》)。

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》读后感(三):倪湛舸是直接借鉴英美胡话诗

与其说倪湛舸是直接借鉴英美胡话诗,不如说她直接模仿的人是王敖

原创 叶美叶帅 叶美公号 10月19日

在当代做诗人很寂寞,你写了很多,但是很多时候你觉得才华被无人认领,倪湛舸在豆瓣有事没事经常问读者自己哪首诗歌好,我觉得如果是偶尔和读者互动一下,以此来激励自己写作是没问题的,但最近她发了一条说说叫人无语得很,无非就是为她诗歌的‘好’做辩护,诗坛在2000年之后,以倪湛舸为代表的新学院派诗人登场了,不得不说以往穷酸的老学院派诗人再怎么狂妄,也不敢用理论来解释自己的诗歌

因为上一代(60以后出生)及上上一代(40.50以后出生),多数都因时代原因而读书受限,八十年代之后有些人倒是出了国,可是就像宋琳,胡东等人也原创能力不够,宋琳倒是一直都在写,但是实在不能令人恭维,证明之一就是年轻诗人中几乎没有人认可,和张枣比起来,这并非什么运气或是其他人缘的事,宋琳的各方面条件可说是没有几人比得了的,朱朱写宋琳的评论倒是中肯的说出了其诗艺上的缺陷,但友情的情深免不了拐弯了点。

回到新学院派的话题,要说和这些人相比,真是时代不同了,倪湛舸等新一代以所受教育的优势,眼界开阔到能用理论或知识阐释自己诗歌的‘好’,可是,无论读了国外哪所名牌大学,拿了什么了不起的学位,以学者的思维阐释诗歌创作是有问题的,我指的是诗人,而不是批评家,后者如弗洛伊德谈论白日梦,海德格尔谈梵高,任何时候,诗人不应该撇开语言谈论诗歌吧,而倪湛舸就在用affect和emotion两个概念谈论自己的写作和阅读机制。

如果这条说说的表达仅限于此,我想我不会去留言的,因为学者的倪湛舸在分析诗人倪湛舸面对的问题,也是无可厚非的,但其提affect和emotion两个概念是要证明,她自己是一个‘对语言没有追求且没有兴趣的写作者’,可谓言辞之间充满了自圆其说的合理性,‘我写东西读东西就是为了传递和接收affect,注意这是affect不是emotion,是情感在社会化意义化模式化之前的状态,是语言所不能捕捉只能无穷逼近的东西。’

如果一个诗人对语言没有追求和兴趣,她为何要写诗呢,写散文,写戏剧,写日记不是也可以吗?有没有把诗歌这一体裁有明确的区分呢,当然倪湛舸是有区分的,只不过她所言的对语言没兴趣,是指她排斥成人世界的情感表达,把自己作为诗人的心智故意放低到儿童的程度,这就是她所谓的她要让自己的语言不捕捉什么,而只是无穷逼近东西。可以说,倪湛舸是用情绪而非情感写诗,但当我指出她不过是模仿英美的胡话诗时,她却不承认了。

目前她出版了三本诗集《真空家乡》(2010)《白刃的海》(2015)《雪是谁说的谎》(2018),按时间推断,倪湛舸至少写诗有十年之久了,但从这三本的作品水平来看,显然还没有从第一阶段中走出来(甚至不能说她处理了原初经验,因为以故意的儿童心态写诗,从生活中的情绪点寻找灵感,这种写作是可无限蔓延的),而一个诗人要到诗艺的第二阶段才逼迫自己直面语言,显然倪湛舸还没有写到这一步,如果这么看的话,就能理解她为何在豆瓣向别人询问她自己诗歌的好坏了,且只照单收下夸赞的意见。另外,与其说倪湛舸是直接借鉴英美胡话诗,不如说她直接模仿的人是王敖。

我不知道有多少明眼人看出来呢,只不过王敖的诗艺要丰富得多,主题上也不会像倪湛舸只在生活的情绪点里打转,如果说胡话诗作为一种诗歌类型,可以为白话汉语的新诗意带来新鲜感,那诗人们也要警惕完全沉浸自己幼稚的情绪中,是很危险的,有可能就是写一辈子都未见诗艺上的分期,对于倪湛舸来说,是否此阶段最该考虑的是自己写作的不足,而不是肆意这么敢言自己写的‘合理’,当年老学院派在跨不过的第二阶段面前,妄图想以‘中年写作’的提法来给自己找语言动力,也没说就想停留在原地不动吧

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》读后感(四):诗摘 - 《雪是谁说的谎》

《夜班车》

夜班车去春风吹拂的峡谷 白梨、稠李和晚樱开满山坡 像海浪暗涌,又像飞沫舍身 还像身不由己的这些年 我庆幸这班车还在路上 空荡荡的车厢没有人唱歌 灰蒙蒙的车窗偶尔被街灯照亮 我的手掌贴着我的脸颊 山路蜿蜒,白梨、稠李和晚樱 开啊开啊总也不凋谢 多么疲惫,又是多么伤悲《速写II》

接缝处脱了线 在雨天漏着雨的伞 波段调准前 琴声和杂音互相试探的收音机 咬着即将被说出的话 因疲惫而放软身体 春风中新蕾般孤零零的人

《不流连》

向往潮湿炎热的地方,最好是海岛,有雨林,植物 长得快也死得快,猴子脸色铁青屁股血红,瞭望台 上不能点火,闪电和雨水拧成巨绳,这里就连腐烂 都在加速,彼此抚摸要小心脸颊上的空洞,原来骨 架和骨架可以学积木彼此嵌入,哗啦啦都碎了,空 气本就是粉尘肥美若飞花不流连。

《成行的轻,不成形的重》

我想要低下头,像马那样把头垂在脚旁叹气,像马 那样蒙着眼罩为了不被地铁站入口处的白气惊扰, 街边花园的栅栏上缠绕着彩灯,寒冷是支离破碎的 像唇齿之间的糖粒,我已经忘记了梦里奔跑过的阶 梯和缓缓并拢后移动继而远去的车厢门,肩膀上积 着雪或是气球爆炸后的碎片,他迟疑着向我伸出手, 像马那样追寻风里不存在的声音,像马那样在漫长 跋涉的途中拖曳着自己的影子。

《醉后不知天在水》

只有烧成灰的东西,你们才收得到, 烧成灰的风和耳语,烧成灰的水和波纹,烧成灰的光和远眺。 我身子里还在燃烧的,从来都是你们啊, 未成年的卑微或野望,无根花的凝滞和爆发,过路人的擦肩与踯躅。 你们惟独收不到自己,你们仍在与我一同燃烧; 我却早已送出了自己,我早就与你们一同成灰。

《醒时同交欢,醉后各分散》

漆黑的电影院里,你来了, 坐到我身旁,并没有 带来什么好消息,或是坏消息, 这些年的变迁从身后投射 在银幕上,看啊, 那些沿着河流奔跑的人, 他们越跑越慢,怎么都抹不掉 落在脸上的、蛛网般的树影, 看啊,那些堆积在路上的 螺丝、铁圈和睡觉的人, 我也快要睡着了,我也没什么话 可说,电影太漫长,看起来太累, 我们静静地坐着就好,散场后 各自离开就好。

《文王拘而演》

我遇见了你们, 头上套着玻璃缸的 你们, 在密闭的水体里做被放大的 表情, 笑容模糊,悲伤抽搐, 说出 口的话语在头颅近郊浮游像一群群 闪光的水母。

我遇见了你们, 头上套着玻璃缸的 鹿, 从远山来到荒废的后院, 清晨 露浓雾又重, 你们看起来就像是 一群群 长出鹿角的玻璃缸悬着空。

我遇见了你们, 我正在数绳子上的结。

《抵达之谜》

他向南走,跟随染白山川的风雪 和展翅滑翔的野鹅, 他向南走,剪断长发脱卸盔甲 直至身无寸缕赤裸如婴儿, 他向南走,在沼泽边缘枕着靛蓝和紫红的 兰花睡觉并梦见有人呼唤他醒来, 他向南走,破晓前的雷阵雨来去无踪 却总能陪他放声痛哭, 他向南走,海里有帆船和岛屿和无穷无尽 的盐而他终于回想起自己是条河。

《蓝采和》

在南方,树上挂满藤蔓并且全年苍郁,姑娘穿 着套鞋去采螃蟹和蟹爪兰,她们的草帽和念珠 和公交沿线的凉棚同样动荡,被酸驱使的蓝绣 球和被碱浸润的蓝牵牛占据首尾相连的花床, 这里的雨季灰蒙蒙的总有什么在腐烂,我习惯 于在夜深处点火,我知道记忆就是守护疏忽的 火假装那重新燃起的和早已熄灭的同样幽蓝。

《离为火》

安娜和诺诺是两颗流星的名字,她们穿上裙子 就变成了彗星,观星的史官为了追随她们的 尾羽,骑着椋鸟飞越比山脉和洋流更遥远的 镜面,没有虚像的实体却阻挡了目光,如同 火焰舔舐从树枝上倒悬的藤蔓,镜子里没有 安娜和诺诺,她们是无解的灾异从未被拘禁 或爱恋,她们亲吻时的垂涎腐蚀了漂浮的 字迹和空白的纸张,她们沉睡时长出很多 很多脸庞,落在指尖和林杪和叛乱者的旌旗上。

《进化论》

厌倦了生而为人 我持续行善 是为了托生成世界尽头的海豹 想吃彩虹颜色的鱼群就闭着眼睛吞咽 想到水面礁石上睡觉 就撇着嘴让口水滋养青苔 如果厌倦了无所作为的海豹 我还能继续升华成水汽 拂晓的橙红阳光拂过苍绿的松涛 傍晚的玫红阳光傍着垂地的靛蓝云层 我是热和景致的透明通道 过滤了生命的意义

《双重解构》

让我们假想一间屋子 搬走的人只留下一把椅子 屋子的空怀抱椅子,这琥珀里振翅却静止的飞虫 仿佛时间里,曾经的爱情椅子般茫然 曾经的窗帘里人影憧憧,缘起于性空 让我们假想时间可逆 如同像册或回忆可以使人从死入生 或许,曾经的一切都自给自足,昔物不至今 一重重宇宙次第关闭,花里天堂倏乎明灭 当椅子上放着玻璃缸,缸中盛满水 水中黑底红斑的金鱼一条条死去 过程流畅得让人忘了哀伤 感谢时间,它翻动世界如同厌学者浏览书籍 下一页闪现这样的画面: 椅子上放着玻璃缸,缸中仍然盛满水 水面上挤满无茎的大丽菊,那些没有身躯的笑脸多艳丽 又仿佛只是投影 当屋里的爱人们渐渐升高, 天花板开始飘落睫毛 椅子旁堆放着枝叶和旧报纸,它们因水的投影也在晃动 我正头痛,头形容器里,一些假想正晃动 当风声渐紧, 时间晃动我,催人入梦 父亲有三个儿子, 我是私生的第四个 有名无姓, 无可继承,并热衷于种种罪行、 譬如弑父,散尽家财给我鄙夷的他乡人,把自己冻死在路边 我在屋里留一把椅子 椅子上却没有玻璃缸,泄水也早已风干 我的爱人爬上悬崖,透明的身子盛满梦想 他在虚空中行走,玻璃缸从椅子上飞身跃下 那些绚烂得让人窒息的笑脸间 我的脸正面无表情地涨大 我戴上橡皮手套清扫碎片 时间里梦境众多, 如憧憧人影,有一个就这样结束 我无动于衷,沉湎于预言师的寂寞 当一枚碎片扎进动脉,在血管里无声无息地漫游 让我们回到屋子里的椅子 没有玻璃缸的椅子 终于不知所措, 仿佛无头之躯 偶尔也能蹒跚, 却不知身在何处, 身是何物 现在, 让我们假想它是一把椅子 凭借时间里曾经的痕迹 正是这些变迁的痕迹构成时间 流畅得让人忘了哀伤: 当椅子上放着玻璃缸, 当玻璃缸打碎 当没有玻璃缸的椅子被抛弃于空屋子 而我离开 我知道, 所谓的爱情不曾发生 没有玻璃缸的椅子也不曾是它自己 而屋子终究空空如也 时间的怀抱里, 成人回复为胎儿, 胎儿化作羊水 时间是乌有的母亲, 乌有的母亲本就子虚乌有 我无家可归, 在路边仰天躺倒 大丽菊是我的舌头, 金鱼搁浅于眼眶 是的, 我们一同假想了这一切, 饥饿的腹肿胀成玻璃缸 血管里的碎片逼人发狂, 我是你被弑的父 我的爱人, 我的禁忌之子, 我是蛇头, 你是蛇尾 我吞没你, 你消灭我 而这, 也不过是一场假想而已 而假想, 也不过不是假想而已

《哲学的安慰》

我现在什么都不怕,包括妥协, 真的。 低头走路,能不说话就不说; 奉承每一个轻视我的人, 热心地回应每一份凉薄。

如果偶遇善良,一定要全身心地投入 这无底深坑,为了尽快得救, 更为了省却更多麻烦。

你知道我的意思,虽然,我不知道你在哪里。 没有消息, 也很少想起,更不必借机把这首诗献给你。

好些年过去了,你成了一种仪式, 被我执行,被我终止,被我用来自得其乐。 你曾经哭得那么凶, 咬着我的名字像狗啃骨头——

但更多事已经发生, 把某个东西越埋越深。 当然, 它自己早就烂得差不多了。

也许我该说“分解”, 更科学,更客观,更有距离感。 (你还记得这种句式吗? ——更健康,更快乐,更有制造力—— 那时,我们都对生活怕得要死。)

我现在什么都不怕, 连你都不怕。 我无比衷心地渴望你幸福。 当然, 我也会好好的:头顶星空,胸怀道德律。

《雪是谁说的谎:倪湛舸诗集》读后感(五):世间尘与心底波澜 —— 读倪湛舸《雪是谁说的谎》及其他

湛舸是一位多产的诗人,她的诗歌主题、情感和语言都极为丰富。较为沮丧的是有些诗我只能读懂部分,还有些诗一部分也读不懂。然而我还是十分喜欢读她的诗,那些我能读懂和即将读懂的。若要挑出湛舸的诗里最吸引、最震慑我的特质,那便是:对自然风物、日常事物等外部世界的捕捉与描述惊人,对外部世界与内心情感之间联系的切入意外又准确,与此同时,又时而超越真实可见的自然与个人情感,广袤而纯真。 这里的几首诗是我随性挑选的,因为这随性最像我读湛舸的诸多作品那样,它们的出现都是机缘。

早在湛舸的前两本诗集《真空家乡》和《白刃的海》里,就有使我不禁屏住呼吸、过目不忘的诗句:

我们接受围困 枕着凭空蜿蜒的溪流悄悄说话 说到雪与水之间 还存在着另一种更蓬松的雪

(摘自《灵薄狱》)

碎光被耐心地采摘,就像是玻璃屑 告别伤口。我的左腿柔软如枝条,却没有 叶子可以抖落。长椅上叠放着伞和围巾,雨啊雨, 总也不来,直到两鬓斑白的过路人哼起旧歌谣, 他嗅着从不曾存在的苹果花。听 —— 那雨点,那心跳,那无法容忍的欢欣和忧愁!

(摘自《十月》)

第一首《灵薄狱》来自前一部诗集《白刃的海》。溪流、蜿蜒的溪流都不是陌生的文学意象,但是何曾想到过“枕着” “凭空”蜿蜒的溪流,并且在溪流之上“悄悄”说话?森林般幽隐的自然被亲密感包围,搭筑在想象空间中的亲密又因凭空的流淌而缥渺与不安稳,而此刻此地的我们谈论着“更蓬松”的雪,心无旁骛地进入一个比凭空蜿蜒的溪流更狭小、且因为“我们”对雪的特别感受而更隐秘专属的世界。

《十月》是湛舸更早的一首诗,收录在她的第一部诗集《真空家乡》中。碎光、玻璃屑、枝条、伞、围巾和雨共同构建起一段充满张力的体验。起初,世界好似被透明的屏障安罩着,内心和外界从隐痛中恢复,缓慢而自足。耐心地采摘碎光,柔软的左腿,被叠放起来所以静置而非舒展的伞和围巾,直到“雨啊雨,总也不来”才为缓慢和静止注入了一股怅然的期待,最后,当雨点终于落下,这期待再也无法按捺,冲击、敲打着此前的屏障,无论是欢欣或忧愁都跳动不已。

在今年秋天刚出版的诗集《雪是谁说的谎》里,自然万物与内心仍然是常写常新。有一首叫做《速写II》的诗,收录在“春秋繁露”一辑,寥寥几笔如下:

接缝处脱了线 在雨天漏着雨的伞

波段调准前 琴声和杂音互相试探的收音机

咬着即将被说出的话 因疲惫而放软身体 春风中新蕾般孤零零的人

这几笔速写里勾勒的场景完全不在一个空间,却被抓取到一首诗里并置呈现。写的是人,还是春天?好像都不是。是疲乏的早春时节,浸透在世间日常和个人中的颓废、潮湿、蠢蠢欲动、困倦、孤单,还有颤巍巍、清冷的新生命。

与《速写II》中春天的疲乏与清冷相反,《不流连》寄心于遥远的热带。

向往潮湿炎热的地方,最好是海岛,有雨林,植物长得快也死得快,猴子脸色铁青屁股血红,瞭望台上不能点火,闪电和雨水拧成巨绳,这里就连腐烂都在加速,彼此抚摸要小心脸颊上的空洞,原来骨架和骨架可以学积木彼此嵌入,哗啦啦都碎了,空气本就是粉尘肥美若飞花不流连。

这首诗乍一看表现的是自然的能量,雨水充沛、植被丰茂、生命旺盛的热带。但是呢,刚见到“长得快”,随即就是“死得快”;本打算抚摸完好的彼此,但就在抚摸的同时脸颊已经腐坏出现空洞,紧接着肉身变得更加空洞只剩下骨架,骨架又崩坏碎落一地。可是,死得快并不悲伤,生死循环才是生命本质,能量消失又如何,这便是生长和腐败、崩塌都热烈到让人迷恋的热带。诗的最后一句尤其突出了对存在与消逝的态度。空气本是肥美的粉尘,虚无和丰腴之感好像是可以随时转换的二元对立,加上“若飞花”,画面更美,产生了莫名的依恋之感,然而依恋仅短暂浮现,随即“不流连”。湛舸在第一稿时写的是“若飞花却不流连”,后来删掉了“却”,淡化了对立也没有惋惜,透彻地看待有和无、停留和离去。

即便不通读整首诗,随手翻阅《雪是谁说的谎》,也处处可见落笔精巧流畅、美到令人窒息的诗句。“雪掩埋了落叶/就像是无奈抚慰着溃败” (《祛魅》),落叶上铺陈的积雪的美,在这里被湛舸转化为“抚慰”这种仁慈的心意,而这抚慰的给予者叫做无奈,这是怎样一种失意对失意的理解与惺惺相惜。“而我所能想象的爱,夏夜的金盏花那样薄,洪水开闸,薄的瓷胎在星光下历历爆裂” (《终:穿过大陆汇入洋流》),爱的美好、敏感易碎、汹涌、壮阔,通过夏天的夜晚、薄如纸的花朵、开闸后的洪水和在星光下爆裂的瓷胎这些空间跨度如此之大的意象共同展现出来,是那么地意外,又是那么准确、自然、通透。还有我最喜爱的诗句之一,“她们甚至亲手搭建起塔楼,面对山峦般锋利的海浪,也背靠海浪般悸动的山峦” (《泽风大过》)。无法凝固的海浪却凝聚山一般的力量与锋芒,群山坚固的形体中却摇曳着海浪的轻柔,海浪与山峦神形交织,相互穿透,这是造物主般广阔大胆的手笔,又是对神秘自然满怀情感的人间洞察。

如果说对内外世界的捕捉、以及将情感精准地呈现于意想不到的自然或日常事物记录了湛舸的感知,那么她关注的主题本身,则是她诗作的底色。而在众多主题中,人情是较容易让读者走近、也不失为重要的部分。尽管湛舸总结她自己近年来写诗的趋势是“去人欲,存天理”,我们依旧可以在这部新诗集的多首作品里遇见她对人情的咀嚼和体察。

我想要低下头,像马那样把头垂在脚旁叹气,像马那样蒙着眼罩为了不被地铁站入口处的白气惊扰,街边花园的栅栏上缠绕着彩灯,寒冷是支离破碎的像唇齿之间的糖粒,我已经忘记了梦里奔跑过的阶梯和缓缓并拢后移动继而远去的车厢门,肩膀上积着雪或是气球爆炸后的碎片,他迟疑着向我伸出手,像马那样追寻风里不存在的声音,像马那样在漫长跋涉的途中拖曳着自己的影子。(《成行的轻,不成形的重》)

沉重的气息遍布。决意蒙着眼低下头的“我”将自己隔绝,“忘记”、“缓缓并拢后继而远去的车厢门”、“气球爆炸后的碎片”等营造出舍弃的氛围、暗示着结束,向我伸出手的他仅能追寻不存在的声音,拖拽自己的影子,多么的徒劳和虚无。“我”和“他”被分隔在诗的两端,又因为“马”这个意象而具有命运般的联系。分隔我们的是什么,是克制和放弃?联系我们的又是什么,是像马一样温厚的天性和因此而认命的结局?然而,悲声叹气之余无法不注意到缠绕在街边花园栅栏上的彩灯、肩膀上的积雪那清冷的美;支离破碎的寒冷像是唇齿之间的糖粒。这些像彩灯、积雪和唇齿间的温热一样触人心弦、让人依恋却不可拥有的外在,和湛舸许许多多诗一样,伴随着沉重、悲伤与疏离的人情本质出现,我想大概是因为两者都是直击心底、无法摈弃,且耐人思索、缠绕于人的诗意吧。

漆黑的电影院里,你来了,坐到我身旁,并没有带来什么好消息,或是坏消息,这些年的变迁从身后投射在银幕上,看啊,那些沿着河流奔跑的人,他们越跑越慢,怎么都抹不掉落在脸上的、蛛网般的树影,看啊,那些堆积在路上的螺丝、铁圈和睡觉的人,我也快要睡着了,我也没什么话可说,电影太漫长,看起来太累,我们静静地坐着就好,散场后各自离开就好。(《醒时同交欢,醉后各分散》)

这首沉闷、没有起伏的诗却同样很难放下,吸引我的是它冷静而消极的视角,像沙一样流动又滞缓的节奏,纵深交错、明暗分明的画面。故人相逢内心并无波澜,回看人生不外乎重复、衰退与无奈。睡觉的人和螺丝、铁圈并列,与它们一样废弃、漂泊,这只有以旁观者的眼光才能体悟与承认的人类的归属吧。至此,我们的困倦和沉默只不过是更庞大、更漫长的生命困倦与滞缓的一部份。至于我们,静静地坐着,并非久别重逢那般欲言又止、意味深长的静,而就是最表面的无话可谈,此刻浅得连话语都盛不下,更不会让彼此停留。“沿着河流奔跑”、“蛛网般的树影”这些艺术镜头般的、深沉的特写,是沉闷中幽深明亮的画面深深地印刻在其中。

只有烧成灰的东西,你们才收得到,烧成灰的风和耳语,烧成灰的水和波纹,烧成灰的光和远眺。我身子里还在燃烧的,从来都是你们啊,未成年的卑微或野望,无根花的凝滞和爆发,过路人的擦肩与踯躅。你们惟独收不到自己,你们仍在与我一同燃烧;我却早已送出了自己,我早就与你们一同成灰。(《醉后不知天在水》)

整部诗集以第一人称写成的诗里,这首似乎是写给亡故亲友的诗难得地敞开。“烧成灰”意味着毁灭,也意味跨越生死边界,立即传达出深切的思念之情。而燃烧的是风和耳语、水和波纹、光和远眺等不可燃烧之物,这些贴近我身体的触觉、震颤我心底的景色、明澈又辽远的记忆是我最渴望与你们共享、最能够让我们相连的瞬间。下一句由具体变得抽象,追溯自我,探寻我们之间更深入的纽带,挖掘出的是内心深藏的恐惧、焦躁、软弱与彷徨。这时,虽然我仍然是生命的载体(“燃烧”在这一句已转为生命的象征),我已经不是刚开始的给予者。面对你们,卸下了一切自我保护、剥开内心的我犹如孩童回到安全的母体。我们之间的纽带如此强烈,你们与我共有生命的炽烈,而我对你们的思念和感激也如此强烈,唯有献祭我自己才能表达倾尽。

我很喜欢这首诗,因为它那么地投入,无论是对自我的剖开还是抛开都让人觉出一种从生活的失败、虚无、厌倦或掩饰中挣脱而出的勇敢和至诚,并不禁为“你们”的存在而为“我”感到宽慰。这种感觉让人回想起很多年前的一首《哲学的安慰》(收录于《真空家乡》,文末会附上这首诗)。

而同时,我总是会一次次为风和耳语、水和波纹、光和远眺这些来自外界万物的意象而颤抖,它们在诗里似乎不是用来展现内心情感的,但或许它们自有浩大深刻的情感,是湛舸的诗里最持久吸引我的部分,以至于我全篇都在说着重复的话。请原谅我再诉说一次,感谢湛舸通过她的诗作建立起了广阔而神秘的世间万物与内心的通道,那些更蓬松的雪、海浪般悸动的山峦、蛛网般的树影,那些尘世间的美和人心中的情共同颤起的波澜,永恒地创造着诗,又经过湛舸幻化为永恒的诗。

哲学的安慰

我现在什么都不怕,包括妥协, 真的。低头走路,能不说话就不说; 奉承每一个轻视我的人, 热心地回应每一份凉薄。

如果偶遇善良,一定要全身心地投入 这无底深坑,为了尽快得救, 更为了省却更多麻烦。

你知道我的意思,虽然,我不知道你 在哪里。没有消息, 也很少想起,更不必借机 把这首诗献给你。

好些年过去了,你成了一种仪式, 被我执行,被我终止,被我 用来自得其乐。你曾经哭得那么凶, 咬着我的名字像狗啃骨头——

但更多事已经发生, 把某个东西越埋越深。当然, 它自己早就烂得差不多了。

也许我该说“分解”, 更科学,更客观,更有距离感。 (你还记得这种句式吗? ——更健康,更快乐,更有制造力—— 那时,我们都对生活怕得要死。)

我现在什么都不怕, 连你都不怕。我无比衷心地渴望你 幸福。当然, 我也会好好的:头顶星空,胸怀道德律。