《知鱼之乐》是一本由子非鱼著作,书海出版社出版的简裝本图书,本书定价:18.00元,页数:286,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《知鱼之乐》精选点评:

●看了就知道了 里面的见解很独特

●此人虚无如老子,飘逸若庄周!

●难得的好书!

●王东岳 对文化本质的定义是最让我震撼的!

●“递弱代偿”王东岳先生提出的观点! 这是一本关于这个观点进行广泛解释的书,是一本给思想和精神做体操的书。无论观点正确与否,在寂寥的思想界水潭中投下一粒石子,唤醒学人对生命本质的思考总是好的!可以不认同观点,但捍卫表达的权利! 黑格尔、辩证唯物主义应该是王东岳深恶痛绝的哈哈!

●可以看做《物演通论》的备注

●第20篇 :“理性逻辑方法论”, 看得我云里雾里。

●太精彩了。讀完這本書, 再看物演通論。

●电子书

●可我不是一条鱼,只好承受作为人的苦难。试问,你又有多少选择的余地?

《知鱼之乐》读后感(一):思想着思想的思想家

孔老夫子整天忙着游说列国,相比之下,亚里士多德却急于摆脱马其顿王室的帝师苦差;墨子操心如何用”非攻“和”兼爱“来平息战争,与此同时,苏格拉底倒一点儿也不认为他奋勇参加雅典城邦保卫战与他的哲学有什么要紧的关系;这边公孙龙悠然游戏”白马非马“,那边欧几里得潜心编撰几何十三卷;唯独老子逍遥事外,似乎大有追问天地之道的雄心,可他又太深刻、太虚无,或者说太慵懒,若非函谷关不肯留下一个字给后世。

真正爱思考的人,不轻易发表自己的观点,但若是发表,必与众不同,必定指引着未来的种种。关于这本《知鱼之乐》还是十多年前出版的,若是再放在多年以后,我认为其观点还是可以标新立异的。就如同本书的题目所表示的一个观点:子非鱼安知鱼之乐。

尼采说过:我们飞翔的越高,在那些不能飞的人的眼中是那么的渺小。在序中作者就说,这就是一本奢侈的读物。因为它跟当前流行的快餐文化全然不同,他即不会给你带来临时的快感,也无法为你提供实用的效益。于是在我读来,也仅仅是觉得有意思,或者叹息一声:原来如此。

他还有一部写的非常严密的书,把自然的、精神的、社会的种种哲学原理剖析成一种理论。告诉人们将来的世界将是怎么样的,苦海有边,回头无岸,到了边上却无法穿越,只能前进却不能后退。而种种观点可以说无人能驳。 这本书仅仅只是他的一些思考随笔。虽然他说是停留在直观层面上的泛泛而谈,但立意已经很高,虽然并没有过多的解释出些什么,这却更好的能引发一些思考。

研究问题的一个比较好的方法是回归到他的本源,比如中医要回归到《黄帝内经》的思想;比如研究宇宙,最好能知道他的初始时的样子。关于这本书要讨论的是身边的小事所引发出来的一些终极想象。看过会有这样的感想,我们知道的东西原来并不知道,我们明白的东西原来并不明白。这戏弄人生、调侃智巧的奇谭缪想。如果沉浸其中或许真成为了所谓的哲学疯子。然而作者本人说此书不可非常信以为真,不然会荒唐自误。

30篇随笔,每篇开头用世界上著名的人物的名言来陈述自己的观点。 争与不争、递弱代偿、平庸与伟岸、快乐与不快乐,等等。说到底,作者也是儒道的学者,很多结论让我这种初学者恍然大悟,然而其实也简单,学习的多,思考的多。从自然间的小事、从哲学家的言论中总结出自己的结论。如同衣食无忧的人去赏玩翡翠钻石,也可以总结出自己的结论。哲学思考其实也简单。更上一层楼,至于之后的一些问题,也只是停留在文字上而已,总归讨论到最后也看不到的。

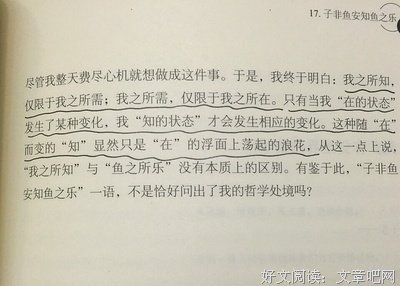

《知鱼之乐》读后感(二):书中一段

英雄者辈看见平庸的人们像鸡鸭觅食那样只顾一味地趋利求生,蝇营狗苟,低级趣味,便忍不住想要或厉声或委婉地教训他们一番,说什么人生在世,须得奋发创新有所建树才不算枉活一场,庸人闻之,多少也会有点儿惭愧,灰溜溜地仿佛自己做错了什么。

这种场合之滑稽,简直就像是病人在训斥医生不够健康。须知,真正做错了的正是那些气壮如牛的造势英豪。这话还得从头说起,让我们先来看看“创新”或“建树”原本究竟是怎么回事儿。

“创新”并不是人类独有的本领。倘若没有自然物演的步步创新,人类又将从何而来?姑且不提无机界怎样造化了生命,只需考察一下生物进化——也就是生物的“变异”现象——如何“建树”了它们的未来,一切都会水落石出。其实,生物最重要的属性首先是遗传,因为生物诞生时它已极度弱化,死亡的结局接踵而来,所以它必须借助于某种类似接力传递那样的方式,使得短暂也能够永恒,这就是生物遗传增殖机能的初始意义。遗传过程本身有一项基本要求,那就是,它必须能够忠实不走样地拷贝自己的基因编码,否则,畸形累累,何以传嗣?所以,任何变异其实就是畸胎,或者说,是病态的畸变,历来是淘汰的对象,成活和传续的概率极低。好比某人生出了一个长有三支鼻子的宝贝儿子,纵然他嗅觉异常的敏锐,一时也不忍舍弃,养活下来,恐怕最后还是找不见老婆,这创新的成果终于不能发扬光大。除非刚好有那么一天,靠一支鼻子所能找到的吃食已被人们搜罗尽净,而那位三鼻怪胎还没有老死,且只有他还能嗅到隐藏极深的果腹之物,无奈之下,长着单个秀鼻的美女只好纷纷屈尊下嫁给他。经此一番自然选择,三鼻长者才有可能儿孙满堂,丑类横行,相互之间不以为怪,加之单鼻汉们早已做了饿殍,至此才让那原先不被接受的创新品种终成正果,源远流长。不过,万一那位三鼻长者一不小心又生下了一个四目畸种,想来他一定会毫不手软地立刻掐死这个孽子,免得又落个丢人现眼活受罪的下场,因为那位老人应该深知,再闹出一个令全体双目人统统饿毙的时来运转之局,可能性实在是微乎其微了。也就是说,三鼻人种必然照例堕落为一个庸人群落,重新开始扼杀一切离经叛道的创新异端。

这实在不能只怪庸人们过于保守,因为庸人们的确仅仅充当了一个自我保健的医师角色。这句话的意思不光是说变异者多为畸病的祸种,应予剔除,更在于那变异创新的后果着实令人不敢恭维。首先,变异者一旦得逞,总是翻脸不认祖宗,甚至摇身化作让老前辈全然无法应付的天敌。这种情形最早见于作为后续一切生物之鼻祖的原始蓝绿藻,它们的进化变种,就是专以收割蓝绿藻为食的真核单细胞浮游生物,结果把老佛爷弄得从此一蹶不振;时至今日,此例不改,君不见,信息文明的新秀们目前正在把工业文明的老行当挤入末路?其次,任何创新而成的后来者,总不免流于外强中干,乍一看张牙舞爪,实质上生存力度一代不如一代,譬如,蓝绿藻静悄悄地独霸地球长达20亿年之久;它的远代子裔恐龙却只嚣张了不足两亿年就突然间销声匿迹;后来的高等哺乳动物就更为不济了,它们总体上的问世纪元才不过9千万年左右,居然全如匆匆过客,你来我往,绝灭纷纷,如今早已所剩无几;尤为不妙的是,我们人类作为一个最后也是最高尚的创新生物品系,迄今还不足500万年就已呈现出一系列衰竭前的过盛危象。如此看来,庸人们不肯创新,不求进取,岂非慧眼独具,大智大德?

由此也可见得,人性中天赋的保守素质,其实就是生物遗传守旧律令的自然延续,正如人性中天赋的激进素质,照例不过是生物变异进化律令的自然继续一样。不同点也许仅仅在于,变异创新缔造了存续,遗传守旧维系了存续。换成一个争论不休的老话题,也可以这样说:英雄创造历史,群众维护历史。试问个中功德,以孰为著?

这个问题的答案有望从下面的一桩特殊病例中得到推求:临床上有一种罕见的怪病,叫做“早衰症”,该病的特点就是生长发育过速,犹如体内的细胞组织一律惹上了偏好创新勇于进取的冲动,各呈英雄好汉,没有谁甘当庸人,结果导致患者还是一个十岁左右的儿童之际,就已表现出鹤发皱皮、脏器衰竭的耄耋老态,小小年纪而告寿终正寝。以此为鉴,你看是消极保守一点儿为好,还是积极进取为好?

《知鱼之乐》读后感(三):情怀要配得上知识

正式评论之前交代几句,我之前写的《物演通论》书评《存在与存活》,其实没有说清王东岳先生的文脉趣旨,尤其到后面,草草杀青,有朋友指贬狗尾鸡汤,深以为然,之后在原文基础上又加了一次评论,指出王之大作弊病在于看似旁征博实则方法论乱入,试图以“递弱代偿”引出自然哲学,用进化论的路子反其道而行之,越强盛的物种/文明越快衰亡;再用唯物论的路数“经济基础决定上层建筑”佐证精神哲学不过为“吃饭&活着”;既然社会是由个体组成的,那么社会哲学没理由不跟精神哲学乃至自然哲学走,社会就是一个能容纳更多人吃饭的碗。就此,《物演通论》会当凌绝顶,拔剑四顾心茫然。

在王的字典里,人只有“活着”唯一一种意义,对应活着的也只有一种状态——确实而彻底。比如细菌比人活得更确实彻底,细菌远没人能折腾;花岗岩又比细菌活得确实彻底,细菌还需要分裂延续后代,花岗岩不需要子孙;而氢氧原子活得最彻底、最确实。至于这套路数有什么毛病,我在《存在与存活》里也说得口干舌燥,感兴趣的朋友可以移步看看。http://book.douban.com/review/7593902/

我跟王的不少铁粉&罗振宇先生一样,没有读通该《物演通论》,罗说他看此书前后两年,甚为艰难,但琢磨出其中无尽神妙,我这么一位唱反调的家伙居然也摇头看不懂,又有何资格大放厥词,我不能一味怪王之作品艰深,因此抱愧。

我之所以死不悔改地又来PK《知鱼之乐》,乃是该书的妙处多多,一是比《物演通论》好读多了;二是基本理路与《物演通论》一脉相承;三是朋友们对这本书要么爱死要么恨透,但就书谈书透透地来评论一番的很少,我素爱当出头鸟,于是选了《知鱼之乐》第二篇《无为与有为》通篇拜读,选这篇,因为:1、王先生大爱老子,无为与有为乃老子出发点之一,可谓有理;2、这篇通论“递弱代偿”,举例子作诠释打比方,可谓有据;3、若有朋友说这篇不能道明《知鱼之乐》之智慧,区区愿意针锋相对,但请引用王的原文。

———————————————————————————————————————

原文:人类之所以在世间万物之中显得出类拔萃,乃是由于人类具有不同寻常的认知能力和行为能力,可谓之“有为”,因此“有所作为”、“能力非凡”历来是通用的褒奖之词。但早在2500年前,老子却偏要说:“无为而无不为”,意思是,只有无所作为才能达成无所不为的效果。这话听起来像是痴人说梦,所以,老子随后特意补充说:“不笑不足以为道”,意思是,如果你的见解不为常人所耻笑,则表明你的见解不为常人所耻笑,则表明你离“道”老子的无为论,后人有很多注解,可惜全都不着边际。西汉初期,文景之治,实属得益于“无为而治”的国策,但也未必就能算是对无为概念的深刻诠释,尽管那样做的确是老子本人宣扬无为的原意。

“有为”或“无为”,其实由不得你自己选择,它首先取决于存在者的存在状态。试问哪个人敢整天躺在床上以懒惰策略求生?纵然是百万富翁,他也还有一个在床上躺得住躺不住的问题存在,一无所为恐怕是任何人都受不了的一种惩戒,所以古今中外,“囚禁”是通行的刑罚。反之,一蔟苔藓,一块石头,你想让它动它也动不起来,而且它压根儿就不会产生“想动作“或“有所为”的打算。

———————————————————————————————————————

评论:这段话说的在理,人所以为人,自由第一位,简单说来,自己永远高看自己一眼,有理想;按着理想的方向去成就理想,有作为!人不是活在当下过好每一天就是美好了一生,而是人对自身的将来有所筹划,有所期待,人才展现出“存在”的价值,一无所为、梦想乌有与等死之人无异。

原文:问题在于,如果把人与其他万物都摆在一起加以系统比较,并将“有为”或“无为”当作一种尺度,我们就会立刻看到一系列奇怪的现象:凡是能力较强的高等“有为”物种——譬如哺乳动物或脊椎动物——都不免快速灭绝;凡是能力较差的低等“笨拙”物种——譬如无脊椎动物或原始单细胞生物——倒长存不衰,而且越原始、越低级的物种,虽然其“有所作为”的能动性或能力一定越差,但他们的生存力度无疑却越显强健;更有甚者,那些完全没有生机、也就是不具备任何自主能动性或行为能力的“无为”无机物——譬如花岗岩或磷酸钙等,惟有它们方能万古不灭。

———————————————————————————————————————

评论:话峰一转,这段话要分两个层面来看,姑且不论王老师论据哪儿来的:1、假设物种越有为越快死,越无为越长久是对的,自由还有没有价值,假设你作为一个人呆着不动就永远不死,像重症病房里的植物人那样益寿延年,你愿不愿意,你没有了一点点“作为”的自由,你是否还觉得你是一个完整的人。2、“无为”的无机物能够万古不灭,它的存在度就越高,那么你认为无机物的价值在哪里?是的,它就存在在那里了,无所谓真善美、假恶丑,没有痛苦,没有幸福,无知无欲,你是否认为人类只要不灭绝就应该这么存在下去。3、“递弱代偿”说存在度越高的物种越稳定,越依赖外力的物种衰亡越快,但下图显示,物种灭绝跟物种出现的时间早晚,是什么类型的物种,自身与外界的依存度是个什么状态,没有直接关系,物种数量在五次大灭绝有明确的起伏,但大部分时间趋于平稳,五个时段的间隔也没有明显的加速,整个演进过程不成规律。第五次白垩纪大灭绝暂入低谷之后,高级物种繁衍持续跃升。