作者简历

本文作者

作者:仇荣亚

说起西城区的三里河,北京人几乎无人不知。其实,东城区也有个三里河(崇文)。这两个地儿都因附近有条三里河而得名。

东城(原崇文区)的三里河,因老舍先生笔下的《龙须沟》(三里河的一段河道)广为人知;西城三里河,则因国家各大部委的进驻,声名远播。

西城三里河的地界,—直没有太严格的划分,人们一般习惯把东起西二环路,西至三里河路,北临阜成门外大街,南靠复兴门外大街之间的地区,称为“三里河”﹐那历史上的三里河是什么模样,多数人未必清楚。

西城三里河记忆

墓地中安葬着回族的各界人士,有达官显贵,有富贾豪商,而更多的则是贫民百姓。其中也不乏有许多的回族精英和杰出人物。像清末民族英雄马福禄,明朝学者、作家的“回真老人”王岱舆,民国将军马福祥等,都葬于此。

马福禄

回民墓地中,还有不少是葬着几代甚至十几代人的家族墓,像京剧大师马连良的家族墓就在这里。

岁月沧桑,加上时代变迁,战火摧残,到解放前夕,三里河已经是坟头林立、野草丛生,一片荒凉之景。尤其是杜家坑一带,几乎成了乱葬岗,只要有风乍起,坟地树木稠密处,便会传来令人恐怖的呼啸声,听了﹐叫人不寒而栗。不必说夜晚了,就是大白天,这里也罕有人至。

这地儿的生存环境并不很理想,甚至常有野狼出没。不少人家院中都养有大狗,有人家还在大门或墙上涂画有白圈,用以吓狼。

直到上世纪50年代,三里河村居民才结束了点油灯、吃井水的历史。

在月坛的东南角,有一大片菜地,解放后那里建成了北京市最大的儿童医院和一个小型花园。

月坛北大门,正对着的是南营房,自古以来﹐这里就是屯兵扎营的地方。明清时,有许多的兵士在此安营扎寨,守卫着京师阜成门。民国末年,有三个团国民党中央军驻守在此。名曰是帮着守城,实则也是看着傅作义,以防其投共。部队官兵多为广东人,当地百姓戏称他们“广东鸟”。

解放初,北京卫戍区的一个团驻扎在这里(现武警总队第二医院的位置),以后这个团被整编制地划归了武警部队。

现今﹐当你若漫步在南营房的深街小巷,或许真的还能找寻到当年兵营的依稀身影,更或许还能超越时空地听到操练场上士兵们整齐的步伐和震耳欲聋的喊杀声。

最早,南营房建有一个大煤厂,专做煤球。煤是用骆驼从门头沟运来。

上世纪50年代,大沟被推平,洪茂沟建了果园、耕地和一些居民住宅楼房。南沙沟则成了菜地,1970年代建起一些楼房。

远在辽代,此地(玉渊潭)有股股清泉从地面涌出,四季不竭,渐渐拓展成一片天然湖泊。

到了金代,这里已是著名自然风景区。金章宗完颜璟在此建造同乐园行宫,并筑一台专门钓鱼,钓鱼台从此得名。元朝时,湖畔又建了—座玉渊亭,玉渊潭正式得名。

清乾隆38年,乾隆下旨将玉渊潭疏浚扩成大湖。1774年,乾隆帝重建古钓鱼台(又称望海楼),同时新建养源斋、潇碧亭等十余处建筑,统称养源斋行宫。但老百姓们却都只叫它钓鱼台。此时的钓鱼台一带呈现出一派繁荣景象。

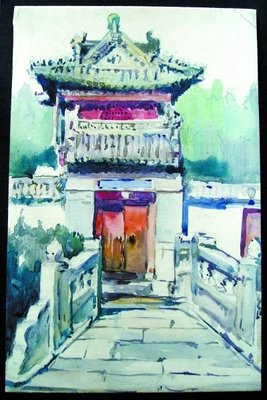

踏进门,是一个不太大的院子,院子的正中央是坐西朝东的礼拜大殿。大殿庄严肃穆。大殿门前,立有两块“龙凤顶”的大石碑,透着皇家气势。

院南是南讲堂和水房( 沐浴),院北是北讲堂。北讲堂西面有个小跨院,小跨院北侧,有办公室、住舍和小食堂。小院东有棵凝祥泛瑞的大楸树,经考证:枝叶繁茂的大楸树历经了400多年的风风雨雨.树干上许多的树皮都已剥落,但它仍然苍劲挺拔,仿佛在向世人诠释自己的圣洁与尊严,也像在诉说永寿寺几百年来的荣辱兴衰和岁月枯荣。

三里河与三里河村

三里河地区得名于—条源自玉渊潭的同名小河,小河原夲是金代开凿的一条引水大渠,也曾属“金口河”的—段旧河道。河上有—座建于金代的大石桥,位置在现今西华饭店门前。石桥为三孔,中间高大的桥洞距河面有4米之高,船只可自由穿行。桥面相当宽,不加行人走的桥面,双排大车可并行。全桥长50米(含引桥),桥栏为方柱形,高1米。整座桥全由浅黄色虎皮石铺成,古朴且精美,解放初还在。

因这里(三里河大桥的位置)距离金代中都城的北城墙(会城门)为三里,故河得名“三里河”。这里所说的“三里”并非是指到现在阜成门的距离,更不是河长为三里。因为金代还没有北京城,也就谈不上阜成门。另外,蜿蜒的三里河古河道到西便门入水口的距离,恐怕四五里地都还不止。

三里河河水从玉渊潭流出,一直向东,经(钓鱼台)南宫门、药王庙、三里河村,流至三里河大石桥。在大桥处折弯向南(折拐点在现在的西单万方商场与银岛商厦之间),流到东钓鱼台后,又折弯向正东,直奔护城河。

据说当年的三里河,河面水域宽阔,堤坝坚固厚实,而且水量丰满,河中常有行船穿梭。

三里河经过辽代、明朝,到了清代,由于金口河的废填,漕运的停止,以及地土变迁,西山洪水暴虐,三里河由引水功能转变成了排水功能,成了条旱河。春冬二季,三里河干凅,几乎无水,河床的许多段被辟成了河滩地,种上了玉米、高粱等农作物。到了六月开始有水,尤其是雨季,大雨滂沱后,西山的洪水如奔腾的野马冲向旱河,直奔玉渊潭和三里河,此时三里河水位瞬间可高达近3米。

解放后,随着北京水利工程建设的日趋合理,西山洪水不再那么汹涌,三里河渐渐失去了它的历史作用。1950年代建办公楼,河道被填平,从此三里河这条河彻底消失。

以寺为坊是回族人定居的习惯格式,有寺便会有村。

三里河村原址

自古到今,勤劳、质朴、团结的三里河村人,多以照管坟茔、种菜、养鸡鸭、种杂粮、跑骡马运输和在城里做厨师为业,为生。

解放初,三里河村有住户300余家,除去屈指可数的2-3家汉人外,其余全部都是回族。1950年代末,有少数人成了民族干部或当了企业工人,而大部分村民则成了玉渊潭公社社员。随着城市的发展,村民转成了城市居民,并都搬进了楼房,三里河村遂渐消失。

我国著名的中医皮肤外科创始人赵炳南大夫就出生在三里河村。

家境贫寒、自幼饱尝了人间痛苦和疾病折磨的赵炳南,为人宅心仁厚。凡三里河村的人到他那里瞧病,非但从不收钱,反而送药、送回三里河村的车马费。遇有孤寡老人,必会妥善安置。对失去劳动能力的老人,还会直接为其养老送终。三里河人只要提起赵大夫,没有不竖起大拇指的。这位一生精于临床,诲人不倦的中医大师,为发扬中国医学做出了卓越的贡献,他是三里河村优秀人物中的杰出代表。

三里河大石桥在村子东头。

三里河村内的银杏树(现在团结大院内)

村西头,有棵至少活了500多年的银杏树(现在三里河北街5号院内),树干笔直挺拔、枝叶翠绿,有着灵性,透着神奇:大树下数米之内不招蚊子和苍蝇,这棵饱经岁月沧桑的古树,见证着三里河村数百年的历史沉浮。

跨过大石桥,跃入眼帘的是“吴记园子”。这个菜园子早已没了踪影,但园中那棵两三个人才能合抱得的古槐,却保留至今(中国核工业集团公司门前)。没有人能说出这棵古槐的年龄。但它确实老了,老的要靠二根长长的钢管支撑,才能挺起粗大的身躯。每年槐花盛开时,半条小马路都浸在淡淡的槐香中,沁人心肺。

三里河大槐树

“马大人”墓地和“皇姑坟”

“马大人”墓地(现财政部新院的西南处),安葬着马氏兄弟两人。兄马福禄,清末抗击八国联军侵略者的回族爱国英雄;弟马福祥,民国时期一位将军。

马福禄,甘肃临夏县人,生于1854年,自幼聪慧无比,有过目成诵之本领。12岁曾只身缚获过恶狼。成年后,他身材魁伟、力大过人。殿试中,因用力过猛,竟连拉断三张弓箭。马福禄善以骑马射箭百发百中而闻名军中。

马福禄墓碑

1932年,马福祥在前往北京看病的途中,病殁于涿州琉璃河。按照回族习俗,归真(仙逝)者﹐必须在三日内入殓。因来不及将马将军送往老家甘肃安葬,最后只能葬埋在三里河回民墓地其兄长马福禄的坟旁。

“马大人”陵园,是三里河回民墓地里最为豪华、气派的墓地。墓区的面积很大,陵园中除葬有马氏两兄弟,还有不少在正阳门抗击洋鬼子时牺牲的烈士坟茔。墓园四周是一人高的青砖花墙,墙顶全部由绿色琉璃筒瓦铺就,美观而肃穆。墓地的大门是绿色的,左墙里镶有三块名人题字碑,中间一块是蒋介石题写。—座气势轩昂, 高10米的大理石单门单层牌坊, 矗立在墓地门前大道的不远处。牌坊正反面门额上都写有“马大人墓地”几个金色大字。

马鸿逵雇有专人看守坟地,据说是他的卫队长为表献忠心,自愿而来。他还从老家专门请有一位阿訇,常年居住在此,每天为其父和归真者们做礼拜祈祷,风雨无阻。为了方便阿訇出行,还雇有洋车夫。

皇姑坟的下面,建有和明十三陵一样的地宫,只不过规模和豪华度,相差很多。

“七.七”卢沟桥事变,占领北平的日本侵略者,闻听此处有宝藏,便派出两个小队的鬼子兵,将皇姑坟团团围住,并抓来三里河村民强迫他们挖坟。

据几位知情的老人讲:挖到金刚墙就见到了“地宫门”,可门怎么也打不开,日本鬼子便用炸药炸开了石门。如狼似虎的日本鬼子兵从中掠夺的文物及财宝不计其数,其中有张1米长宽的金樽桌,更是价值连城,精美绝伦。事后,村里的几个大胆的后生还曾进过地宫,但里面已是一片狼藉,空空如也。

解放时,天灵寺早己成了私家庙;墓区的围墙也已无处寻踪,只有两座孤零零的黄土坟堆在那里诉说着自己的愤慨与哀怨。

没戴皇冠的计委大楼

位于月坛南街38号的“四部一会”建筑群,始建于1953年,是当年原一机部、二机部、重工业部、地貭部(四部)和国家计委(一会)联合盖建的办公大楼(见建筑学报1954年02期)。现今,“四部—会”建筑群已被列入《北京优秀近现代保护名录(苐—批)》中。

整个建筑群由一座主楼和两幢配楼组成,整体建筑既有着苏(俄)式城堡的雄伟与宏大,又有着中国式四合院的隐密和封闭,还有着中国古典传统建筑的精美和细致。在中国建筑史上,应堪称为中西合璧与古今结合的典范。

现在的“四部一会”建筑群已成为北京一大景致,尽管历经风雨60余年,却依然雄风不减当年。

建筑群的二幢配楼主体建筑,均为5层大楼。每幢配楼的大屋顶由2个仿古的“角楼”和夹在中间的仿古长型阁楼共同组成。其中,2个角楼的自身屋顶为“四面坡重檐钻尖”式,长型阁楼的自身屋顶为“二面坡重檐”式。每幢配楼上仿古建筑的重檐屋顶,一律是青色瓦片铺面,墨绿色圆筒琉璃瓦剪边,十分耀眼和壮观。每个屋檐下点缀的翘首斗拱,都由花岗岩石精细打磨而成,甚为美观。更令人称道的是所有的仿古建筑屋顶飞檐上端的“口吻走兽”,都被改革成了烧瓷的大小和平鸽,寓意和平、祥和。

计委办公主楼为坐南朝北的6层大楼,被东、西二幢配楼簇拥着,略向后凹进。主楼前是个大院子,院子中间是个大花坛,东西两边是篮球场。每到夜晚,东篮球场灯光如昼,机关干部、建筑工人和苏联专家在一起打篮球是常有的事,那是一个让许多人都难忘的年代。

1955年,主楼建好了,却没再建大屋顶,犹如一位高贵的王子,没有戴上属于自己的皇冠,光秃秃地矗立了几十年。

至于为什么不加屋顶,说法不一。有人说那时反对复古,政治上受到批判;有人说苏联专家不同意盖,不再追加贷款;还有人说建筑造价太过昂贵,受到社会指责……但这些说法都不能令人信服。以后,著名俄文翻译家、资深建筑出版人杨永生先生曾撰文道出原委:“苏联专家积极主张加盖计委大屋顶,并强调:现在如不加,以后就永远加不上了。”文中还提到:“是当时计委当家人李富春做决定不再加盖大屋顶,因为他是国务院主抓“三反”运动的负责人,所以只能忍痛大义灭“顶”做表率了。”

以后计委大楼易主“国家发展和改革委员会”,按理应该给办公大楼加个顶了,但实力雄厚的“发改委”,也只是在办公大楼原基础上加盖了一层楼房,并颇费心思地在加盖层的四周,用绿色琉璃瓦铺建了一圈“单檐”,权且当作是办公主楼的大屋顶。乍一看倒也过得去,但仔细品味,总觉得有些牵强附会和美中不足。

岁月似水,也许真的应验了那位苏联专家的话:大屋顶现在不加,以后就永远也加不上了。

对于“四部一会”办公楼的设计者,—直被误传为建筑界—代宗师的梁思成。或许梁这位泰斗级的古建筑大师名气和光环太过强烈;也或许一些媒体不调查凡来稿照登的偏谬,以至掩盖了真正设计者的名字。

现在“四部一会”建筑群的楼边已立有石刻的铭牌,上写:原四部一会建筑群由建筑大师张开济先生于1953年设计。

建国初,在我国建筑设计界就素有“南有朱兆雪,北有张开济”之説。朱兆雪,中国建筑设计专家(比利时国驸马爷)曾是人民大会堂建设的结构总工程师。据说朱在比利时留学时,恬逢国王主持专家出考题,并张榜全囯,谁考第—愿将女儿许配,结果才华横溢的中国学子朱兆雪—举夺魁,于是成了国王的乘龙快婿。朱在比利时学成后,携妻子(公主)回祖国参加社会主义建设。

张开济,是新中国第—代顶尖级建筑大师,这位终生致力于建筑设计的大家,有着辉煌的设计成就,他参与设计的天安门红观礼台、中国历史博物馆、钓鱼台国宾馆、北京天文台、四部一会建筑群等等,都是列入了中国建筑史册的传世作品,说“张开济设计了半个北京城”一点都不过分。

如果说天安门的两处设计是张开济先生的得意之作,那么,没有盖大屋顶的计委办公大楼则是张先生终生的遗憾,这种遗憾不仅仅是张开济个人的,也是全社会和历史的遗憾。

张开济

永远美丽的三里河

逝去如飞的时光,已将上世纪五六十年代推进到历史时空的隧道,那是一段让三里河人怎么也忘不了、抹不去的岁月。

虽然人们留不住那些美好的日子,却留下了无数珍贵的历史记忆碎片。

三里河人忘不了13路公共汽车,这条60年没有改变路线和站台名称的车队,陪伴三里河度过了几十载的日月春秋。时至今日,这个不知疲倦的车队,依然默默地为社会做着无私的奉献。

三里河人不会忘记21路1333号车上那位在平凡岗位上十几年如一日,全心全意为乘客的普通售票员李素丽。她对乘客周到的服务,细致的关怀,不知感动了多少人。她那真诚甜美的微笑,是那个时代整体的微笑,现在想起来心里都感到暖暖的。

或许,三里河人还能记起回民食堂、厚德福饭庄、河南饭庄那独具特色、物美价廉的美味菜肴,能记起在三里河浴池里泡个澡、搓个背、修个脚的舒服和惬意。

更或许还记得计委礼堂(红塔礼堂)、三里河工人俱乐部、物资部礼堂、二七剧场所带给人们的一次次激动和无数的欢乐与情趣。

回忆,是一种美好、幸福、知足和奋进。大凡在三里河工作和生活过的人,都有种浓郁的,挥之不去的的三里河情结。无论在何时何地,只要一听“是三里河”,即便是素昧平生,也都会在情感上立马拉近距离,产生出莫可名状的兴奋和愉悦。那些脑海深处留存的许多共同的记忆,便会一骨脑地涌上心头。

三里河水道拐点

南礼士路照相馆——三里河地区一个公家开的照相馆。那年月,物资匮乏,谁家能有台135 或120(海鸥)相机,都是十分奢侈的事。绝大多数人家要想照像留影都只能去照相馆。

走进摄影间,见到的是许多高矮不齐的照明灯和一台十分笨重但可移动的“德式”大落地照相机。摄影师时而把头埋进照相机上蒙着的黑布里,时而快步跑向顾客,为每个照像的人导演出刹那间的无限光辉,然后按下手中的橡胶球快门,把千千万万普通百姓最美好的瞬间,永远定格在历史空间。

今天,当我们打开旧相册,翻开那些已经早己泛黄的金色童年照、豆蔻年华的青春照和一张张全家福的珍贵合影时,不知会勾起多少对往事的深深回忆。此时此刻,想必你一定会想到那个老字号的南礼士路照相馆,想起那些照相技术精湛的摄影师们。

三里河工人俱乐部文化活动站(又称小俱乐部)——位于现在的西城区工人文化宫处。这里原来是一个小院,里面设有棋牌室、阅览室、乒乓球室、技术交流室等,另还有一个灯光篮球场。这里每天晚上都灯火辉煌,是三里河最为热闹的地方。在那个崇尚劳动光荣的岁月里,工人老大哥和工会会员下班后,都会到这里活动和娱乐。活动站有时还会放露天电影,五分钱一张票。在当时,神奇的露天电影不知吸引了多少大人和孩子。这里还办有工人识字班和工人夜校,并经常举办各类文化和技术的学习培训班。在那个纯真的火红年代里,人们精神充实积极向上,每天教室都是挤的满满的学员,有时甚至都得站在门外、窗外听课。那火热的场面,现在想起来都还叫人热血沸腾。

三里河水道拐点

回眸曾经的三里河,不由让人感慨万千。昔日荒郊野岭满是坟茔的三里河,早已一去不返,代之而起的是欣欣向荣、鸟语花香的新三里河。不必说那拔地而起的座座高楼大厦,也不必说这里异为繁华的商业网点,更不必说那些宽阔洁净的街道和鲜花锦簇的街头小花园,单就玉渊潭公园的樱花和新入驻的满身都是故事的翠鸟,以及秋日里一片金黄世界的银杏大道,就已经让人陶醉和流连忘返了。美丽的三里河,已成为全北京市最为适宜居住和生活的地区之一。

三里河一位古稀的回族老人感慨地说:经历过战争的人,方才知道生命的可贵与和平的重要,经历过旧社会的苦难,方知新社会的甜蜜与来之不易。我们三里河人发自内心地由衷地感恩我们生活的时代,感恩我们的社会。

现在,有着数百年悠久历史的三里河,正发扬“携手超越每一天”的月坛精神,朝着更加美好和精彩的明天奋进。

月坛公园

延伸阅读

仇荣亚:计委大院那些年那些事

仇荣亚:万安公墓,岁月深处的旧事

原载《北京晚报》2015年11月26 日

图片大部分为杨荣成先生所摄

部分来自计委大院(故园)

文图由作者提供本号分享

表扬小号

就摁下识别吧

北京城记

陈原:北京,北方的一座孤岛

从铁狮子胡同到张自忠路,

五百年卧虎藏龙

侯振华:一座让人思绪万千的院落

陈小钢:铁狮子胡同一号的老院记忆

彭程:家住百万庄,记忆中特别的个性和美感

百万庄:新中国第一住宅区的前世今生

黄艾禾:落户北京,我们来自五湖四海

陈徒手:天安门城楼秘密翻建始末

“夏都”北戴河的前尘往事

成曾樾:北京胡同的旧貌新颜

易中天:北京人和上海人为何互相瞧不起?

杨劲桦: 梦里颐和园

王宝泰:什刹海的童年时光

李晓斌:带你去西单的那堵墙再走走

海军大院和当年那群剽悍的男孩

总后大院男女盘儿亮

李霄霞:回大院听爸爸讲过去的事儿

部队大院子弟,影视圈的独秀一枝

文化部大院:曾经的才子佳人部

北影大院 :荒唐而残酷的文革日子里

丁品:团中央大院的小故事

姜和平:教育部的小红卫兵

周初:生活在教育部大院的往事

周初:我与王小波都曾住过的教育部大院

余浩:北京的老百货商店

余浩:北京最后的副食店

北京"老莫",梦开始的地方

一个转身,光阴就成了故事

一次回眸,岁月便成了风景

长摁

加盟新三届2

我们不想与你失联

备份新三界

余轩编辑、少达审读

公 号 征 稿

主题包括但不限于:

童年回忆文革经历上山下乡

当兵岁月 青工光阴 高考之路

校园回望浪漫故事 菁英人物

职业生涯 学术履迹 追念师长

子女教育 健身养老 兴趣爱好

……

新三届人一路走来的光阴故事

40后、50后、60后的关注热点

都是新三届公号期待分享的主题

来稿请附作者简历并数幅老照片

投稿