文/江月

今早醒来,看到一则消息,享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世了,享年102岁。

或许有些人对他的名字感到陌生,但如果提起下面这些建筑,想必你一定有所耳闻。

法国卢浮宫玻璃金字塔、美国华盛顿国家艺术馆、苏州博物馆等等,这些举世闻名的建筑,都出自贝聿铭之手。

法国卢浮宫玻璃金字塔

美国华盛顿国家艺术馆

曾去参观过一次苏州博物馆,驻足其中,白墙灰石,几何形的建筑线条融合园林的古典元素,随光线变幻出不同的美感,令同行的人都流连忘返。

苏州博物馆

贝聿铭被誉为“现代主义的最后一位大师”,他的一生,就如同他的自述一样:“像竹子,再大的风雨,也只是弯弯腰而已。”

唯一的办法就是往前走”

1981年,60多岁的贝聿铭已经是声名远扬的大建筑师,获得过多项建筑大奖,也主持设计了很多国家知名的公共建筑。

当时的法国总统邀请他参与卢浮宫整修计划,卢浮宫作为法国历史文化的代表,在法国人心中占据着非常重要的作用,许多法国人无法接受一个华人来主持整修自己国家最重要的文化遗产。

在贝聿铭主持项目的十四年里,批评、反对、质疑的声音从没有停止过。

在他提出卢浮宫玻璃金字塔方案的评审会上,他被与会的专家评审、政客批评得一塌糊涂。

贝老回忆,他的翻译满含泪水,几乎翻译不下去。“我的翻译当时听得全身发抖,几乎没有办法替我翻译我想答辩的话。”

像米兰·昆德拉这样的文化名人,也公开反对贝聿铭的方案,认为是“法国脸上的一道疤。”

即使法国国内的反对声如涛声般汹涌,贝聿铭仍然坚持自己的想法。做了几十年的建筑,他认为卢浮宫的重修要有机地注入现代元素,让卢浮宫重焕生机。

“普通人接不接受。对我并不重要,我自己接不接受,这个比较重要。批评是需要历史的,需要过几十年再看。”

有供应商声称做不出他想要的纯色玻璃效果,贝聿铭几天后就不声不响地拿出样品,让供应商哑口无言。

法国民众质疑他的改建方案,他就一遍遍、不厌其烦地向他们解释自己的构想。

时间证明了一切,玻璃金字塔竣工完成后,整个法国为之震动,它现代化的艺术造型和科技尝试,将自然光引入地下,让古老的卢浮宫变成了一座现代化的美术馆,成为了法国人的文化骄傲。

很多人遇到反对声,都会有所迟疑和退缩,而贝聿铭却顶住了巨大的压力,坚定地完成了最初的构想。

也正是这颗强大的心脏,让他在近百年的人生里,无论经历什么波折,都可以从容淡定地应对。

贝聿铭说:“你要想往新的一条路上走,免不了有很多人觉得不大舒服。要改进是非常难接受的,唯一的办法就是往前走。”

“我从不缅怀过去,

而是专注于现在”

曾看过贝聿铭先生写的一则小文,读时就觉得十分感动。他这样阐述自己的人生哲学:

我和我的建筑都像竹子。

有人说一个设计师的命运75%来自他招揽生意的能力,我不同意。建筑师不能对人说“请我吧”,自己的实力是最好的说服工具。

怎么表现你的实力?那么就要敢于选择,敢于放弃,决定了的事情,就要有信心进行下去。

我一生之中设计了70多件作品,在建筑界小有建树并获得荣耀,那是因为我了解自己以及自己的思想和能力范围。用自己独特的方式,诠释建筑,注释人生。

真正想赚钱的业主不会请我,真正有眼光的人并不多,评论并不是最重要的,要坚持走自己的路。

我从不缅怀过去,而是专注于现在。我把每个睡醒后的早晨都当成一件礼物,因为这表示还有一天可以工作。

人生并不长,我的原则是,只做自己认为美丽的事,创造出有震惊效果的美感。

没有人能永远风光,但建筑是悠久的,最要紧的是看你的工作如何,工作能否存在,50年以后、100年以后……

任何名份都会随时间流逝,真正留下来的只是建筑本身。

贝聿铭最让人敬佩的一点,就是把自己设计的每一座建筑,都变成了一件艺术品,一部哲学书。

他并没有著书立作,建筑就是他思想的展现,就代替了他那些没有说出的话。

艾佛森美术馆

贝老多次经历过人生的“至暗时刻”。

1973年,波士顿汉考克大厦立面的玻璃纷纷脱落,这座大厦是由贝聿铭事务所设计的,他的声誉也因此受到重创。

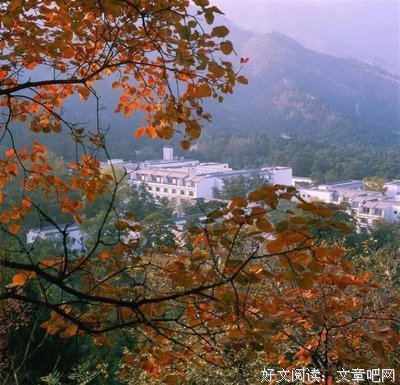

1978年,他被邀请设计北京香山饭店,设计建造过程出现了很多波折,建筑材料的选用,设计理念的矛盾,施工过程的困难,进程异常艰难。

已经功成名就的贝聿铭亲自上阵,助手们经常见到他拿着铅笔在稿纸上冥思苦想。

北京香山饭店

“既然决定了,就要坚定地做下去,尽量保证不留遗憾。”他以追求完美的态度对待每一次的作品,给人一次又一次的惊喜。

在他87岁高龄的时候,仍亲自操刀,主持设计了苏州博物馆,将自己的封山之作献给了苏博,称它是“自己最爱的小女儿。”

他出生于苏州的名门望族,叔祖父是上海的颜料巨商,父亲是中国银行的创始人之一。年少时,他每年假期都在自家的园林狮子林里度过。

少年的贝聿铭

后来,贝家将狮子林捐献给政府,他也在国外求学安家,开始自己的事业。

几十年后,他已不是那个天真玩耍的少年,但心里仍保留着一份对中国古典建筑的热爱,这是滋养他生命的源头。

在纪录片《贝聿铭的光影传奇》中,他说:“我了解东方,因为我就来自于东方。当然我也了解西方,因为我在这里学习,定居在这里。

但对介于东西方的世界,我却一无所知,于是我带着极大的热情涉足其中,非常大的热情。”

贝聿铭自如地游走于东西方文化之间,将东方的写意诗意、现代的简约凝练,注入到建筑中,让这些建筑得以超越时代的存在,永存于大地之上。

写在最后:

大师虽去,但他留下的建筑作品会成为一座座永远的纪念碑,成为我们共同的文化财富。

大师,一路走好!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆