文/王玉文

朋友,当你置心认识知青,了解知青,做知青真朋益友时就会发现:在千百万知青上山下乡的庞大队伍中,大龄老三届师兄师姐,是知青大军的排头兵;是知青大家族里的‘’老大‘’;是知青点里的当家人、主心骨;是上演知青乡下生活大戏的台柱子。他们都是解放前生人,最大的是43年生,最小的是48年生。同届甚至同班同桌,却有五岁的年龄差距。为啥?是师兄师姐不争气,连年落榜,蹲级蹲到一起的吗?不是。是师弟师妹学绩卓越,连连跳级追成一届的吗?也不是。

如果您愿听,从前学校门里门外的离奇多趣的故事,今天就为您讲讲大龄老三届的特殊经历吧。

那是一九五四年春天,国家为了帮助缺劳力的农户发展生产,号召农村采取插锯互助的生产方式,来解决家庭农活的需要。(就是你帮我家干完,我再帮你家干,劳力弱的可少干几天。)于是12岁的我就和20上下岁的青年合作在一起,刨田里高粱茬子。傍晚歇的时候,坐在垅上闲聊,怱然传来歌声,转头望,看见田间小路上走来一大排学生,胸前飘扬着红领巾,口里唱着似懂非懂的歌:“三月里刮春风呵,哎楊柳发了青,鸭绿江呵流水,哎哗啦啦流向东……”农哥们指点学生议论起来:解放了,上学多自由哇,不读书识字,做大老瞎,一辈子也爬不出垅沟沟,不干了,明天上学去。

这群农家小子,各自回家说服了家长,当夜缝个白色瘪书兜子,第二天真的到青龙山小学报到了。校长和老师一阵哈哈大笑:好哇,好哇,社会上正在扫文盲,你们只要能背出一百个数,学校就欢迎你们上一年级,挺顺利,我们数数考核各个都过关了,上了一年级,排座坐到后排。从此,我们当上了断后大将军,课间操站后头,上体育课站后头,放学回家站后头。唯有同年级大师兄23岁的谢秉成,班长兼大路长,放学回家站在排外,喊一二一和预备一一唱。

欢欢乐乐的一年级学习生活将近一年,大龄师哥和师姐都不见了,原来是过不了恋爱关,配对结婚成家了。有的走在放学路上被村嫂和村姐夫给笑跑了。剩下11周岁以下的我们,成了年龄大小不等的同届生。坚持六年,于60年小学毕业了。大龄学生苦中求学,明确学习目的,都在发奋读书,几乎全部考入了钱家店初中。

这正是一园结梨有甜有酸,一毌生孑,有愚有贤。应了‘’师傅领进门,修成在个人‘’的老话。

《钱中》是通辽地区一流重点初中。有高学历高水平教师,有爽心悅目的学习环境,有优越的办学条件。校园绿树成荫,鲜花环绕。一栋栋瓦房亮又明,一排排玻璃大窗透彩虹。水磨石讲台照人影,黄月牙讲桌镶红星。毛玻璃黑板檀木框,顶掤悬挂莹光灯。农村的莘莘学子,都被这美丽校园陶醉了。幸福的学习生活还没过一个学期,总路线,大跃进,人民公社三面红旗的热潮,波击到学校了。为了充实农村劳动力,国教部门下达通知,年满16周岁的初中生,下放回家劳动。班级团支书班长,品学兼优学生,可以经党委审定留校学习,就这样全县,全省,全区,全国,留下了一批解放前出生的,出类拔萃的大龄学生,63年考入高中,66年高中毕业。他们全面、完整、细统地学完了高中各门课程,知识功底相当雄厚,是大学的好苗苗。可惜这批学生生不逢时,毕业正赶上文化大革命,国家连续十年关闭了高考大门,于是66届高中毕业生就被关在门外,

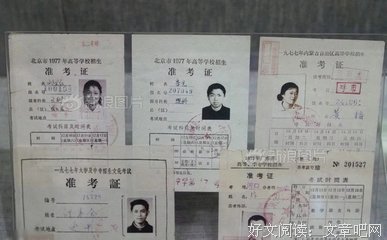

成为66.67.68三届学生同年下乡的知青排头大师兄,大师姐,被知青小弟弟,小妹妹们尊称为老三届。这个特殊的封号,逐渐被带入社会,带入历史,成了鉴别一个时代的印迹,成了知青时代最高学历的博士帽,成了后来恢复首次高考的状元和榜眼。从改革开放,到新时代的今天,四十多年以来,全知识界,全社会,上至髙官,下至百姓,无不对老三届举之为高,骄口称赞。

老三届是潜在云中的春雨,待到久旱盼甘淋的时候,洒向大地润物细无声。老三届是乡下黑士地上结出的硕果,为改革开放献上了人才的食粮。老三届是知青路上出土的明珠,在科教兴国的道路上发光闪亮。老三届是国家的宝贵财富,是一千七百万知青领排的大姐和长兄。看今朝,他们正在用欢歌笑语传送着时代的正能量,正在用翩跹舞姿在中华大地上散发着幸福花儿的芳香。这就是特殊时代的知青,这就是特殊经历的老三届。