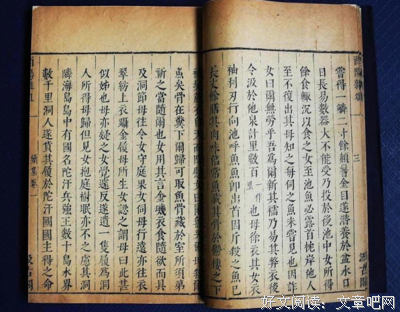

《酉阳杂俎》是一本由段成式著作,上海古籍出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:183,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《酉阳杂俎》读后感(一):《酉阳杂俎》(段成式)

从10月开始看的,断断续续总共花了一个月左右,上海古籍版,无译注,其中某些跟宗教有关的段落理解比较费劲,整体不算太难。既有动植异物分类记载,也有奇闻异事,用语凝练,每条短至十几字,多也不过几百字。故事诡谲有趣,描写有令人心惊者,亦有反复咀嚼不忘者,以后应该还会再读,蛮好看的一本书。内容很有意思,不是单纯的精怪志异,其中不少记载唐朝及前代风俗章节,也可稍微了解当时宗教文化,可读性很强。

《酉阳杂俎》读后感(二):我的《酉阳杂俎》全译

《酉阳杂俎》这部书最以冷僻奇崛著称,许多细处,绝非不求甚解、粗读粗览可以领略的。而书中信息量之大,堪称森罗万象,一字一句背后,往往另有大千世界,发不胜发,阐不胜阐,做到“解读”二字,谈何容易?

此书并非“志怪笔记”,段成式博见洽闻,书名既用《杂俎》,书中又用《广知》,岂会囿于区区志怪一道?关于此书的性质,不是志怪,也不是小说,而是杂记。

出于敬仰和尊重,不愿避重就轻,于是在下花了几年时间,作了一点考释和发散工作,将《酉阳杂俎》全书,逐字逐句作了翻译,并附以校订、注疏和图解,今已完成,正在整理发布。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26308668

《酉阳杂俎》读后感(三):酉阳杂俎笔记

我们如何做皇帝

忠志 做了皇帝,好像即位前没点异象,即位后没点祥瑞,就不是天命所归一样。上有所好,底下人想破了脑袋也得求一些与众不同的征兆来,既能做天命的传播使者,又能于实际中得到升官发财的机会,确实是桩好买卖。

高宗扶床制敕字,武周天诞雌雉鸣。中宗梦日大限至,睿宗寝斋蜗牛行。玄宗瑞脑销金兽,肃宗播越双柳生。代宗践极气抱日,楚州献宝国祚定。

那些奇葩的赐给臣下的东西。回陛下,臣只想要金子银子大宅子啊。

唐:三月三,赐细柳圈,免万虫毒。寒食赐贴花球,绣草宣台。立春,赐彩花树。腊日,赐口脂,蜡脂,盛以碧镂牙筒。

梁主赐岁旦酒,辟恶散,却鬼丸。

梁韦琳

有人以猿臂骨为笛,吹之,其声清圆,胜于丝竹。

历城北有使君林,魏正始中,郑公悫三伏之际,每率宾僚避暑于此。取大莲叶置砚格上,盛酒二升,以簪刺叶,令与柄通,屈茎上轮菌如象鼻,传吸之,名为碧筒杯。历下学之,言酒味杂莲气,香冷胜于水。

萤火芝,良常山有萤火芝,其叶似草,实大如豆,紫花,夜视有光,食一枚,心中一孔明,食至七,心七窍洞彻,可以夜书。

《酉阳杂俎》读后感(四):我们爱听鬼故事

很小的时候,有一天晚上我半夜醒来,看到一群快速跑动的老鼠,有一些甚至跳到我床上,我惊恐的开了灯,结果面前什么也没有。据说小孩子分不清梦境和现实,甚至会看到一些不该看到的东西。

接触鬼故事是从大孩子那里开始。夏天的晚上,一群孩子在村子里疯玩。完了大家聚在空地上开始讲神怪故事。我的记忆有些模糊了,只记得有一只狐狸精色诱庙里的和尚,吃完后吐出骨头,在和尚的头上留下她美丽的红色印记;还有一个野人,吃了奶奶,然后化装成奶奶的样子回家和孙子呆在一块,夜晚他把吃剩下的手指咬的嘎嘎响。那几天,我常常会仔细端详自己的奶奶,看她是不是野人变的。

十二三岁,在堂哥课本上看到一篇《宋定伯捉鬼》,出自列异传。然后看到了神往已久的《聊斋志异》,里面的神怪鬼妖,法术故事让我大饱口福。我觉得故事里的妖,鬼,动物都很单纯,有些人反而很坏。那时候我开始看鬼片,觉得惊悚刺激。不过看《人蛇大战》的时候,我很气愤:那些人怎么可以那么残忍的把蛇搬上餐桌?在我眼里,复仇的巨蟒是个大英雄。

后来开始学唯物论,就在我开始觉得自己一定会变成一个无神论者的时候,我看到韩寒的一段话,突然间,过去的一切涌入我的脑海,我觉得除我们居住的世界外还有一个世界,还有一些我们看不到的事物在我们周围,以自己的模式活在另一个神奇世界。这段话是韩寒《一座城池》里说的“我从小就固执的认为,空间是固定的,而时间是抽象的。就是说,在一个固定的空间里,有不同的事物和我们分享着不同的时间。我们是不能彼此看见的。”

有些现象,科学无法做出解释,于是我们会转向宗教的解释。冥冥中,有一些神秘力量的存在。

在中国,一种奇谲诡异,充满浪漫神秘色彩的文化一直传承下来。从《周易》到《搜神记》到《淮南子》再到《酉阳杂俎》.《西游记》,从阴阳家.风水师到奇门遁甲之术再到道教.佛教,人的好奇心,想象力得到满足与拓展,宗教信仰也逐步建立。鬼故事是孩子们的精神宝库。

这依然是一个人.物.鬼.神.妖并存的世界,请用万物皆有灵性的眼光看世界,保持内心的一份敬畏。

《酉阳杂俎》读后感(五):一本属于黑夜的书

(本文首发微信公号“钓书”,ID:hookbooks。 ←独家书摘和良心荐书请关注)

读《酉阳杂俎》,最适合的是这样的环境:夏夜微凉,庄院静寂,孤灯如豆,独坐案前,幢幢灯影之下,读着这些鬼魅的故事,偶尔抬头看窗棂上机警爬过的壁虎,想象在它消失的阴暗的角落里也许有一个不为人知的王国。

这是一本黑夜之书。在两三人灯下闲坐时,交流起近乎荒诞的轶闻秘事,白日里的常识到了黑夜悄然露出背面,睡一觉后大概谁也不会当真,此刻却不由得让人凝神,等待着被一段惊悚的复仇或一桩离奇的死亡惊动心弦。

黑夜里的《酉阳杂俎》另有一个世界,历史、佛、道、药材、方术、奇闻、动物、植物……几乎无所不包地囊括了那些被传统士大夫瞧不上眼的怪力乱神。辑录编写这些知识和故事的段成式,仿佛唐朝的博尔赫斯,用百科全书一样的体例和言之凿凿的语气,刷新着你对这个世界复杂与宽广的认知。

比如,关于月光,你未必清楚它与这个世界的真正关系。在《物异》篇里,段成式记载了一种“陆盐”:昆吾陆盐周十余里,无水,自生末盐,月满则如积雪,味甘;月亏则如薄霜,味苦;月尽则全尽。在《草篇》里,还有一种“望舒草”:出扶支国,草红色,叶如莲叶,月出则舒,月没则卷。你看看,月光可以通过盐来品尝,而草的心情竟要看月色。只可惜,这种娇羞的草我们已无缘得见,在另一本书《拾遗录》中有载,说这种草,“愍帝之末,胡人移其种于胡中。至今绝矣。”可惜可惜!

可惜的不仅是望舒草的绝种,段成式辑录的“长五寸,核细如针”的仙人枣、人唱歌就能随之起舞的舞草、给种子吹口气就能长一点的掌中芥、“化生人首,如花,不解语。人借问,笑而已,频笑辄频落”的人木……这些植物当真存在过吗?而那些至今现存的事物,你会疑心它们在漫长岁月流逝中丢失了奇诡的属性,你听说过瓜是害怕香气的吗——瓜,恶香,香中尤忌麝。郑注大和初赴职河中,姬妾百余尽骑,香气数里,逆于人鼻。是岁自京至河中所过路,瓜尽死,一蒂不获。而要想看见鬼在段成式那个时代似乎也不是什么难事——狒狒,饮其血可以见鬼。惊了吧,惊了吧!

李公佐大历中在庐州,有书吏王庚请假归。夜行郭外,忽值引骑呵辟,书吏遽映大树窥之,且怪此无尊官也。导骑后一人,紫衣,仪卫如节使。后有车一乘,方渡水,御者前白:“车軥索断。”紫衣者言:“检簿。”遂见数吏检簿,曰:“合取庐州某里张某妻脊筋。”乃书吏之姨也。顷刻吏回,持两条白物,各长数尺,乃渡水而去。至家,姨尚无恙,经宿忽患背疼,半日而卒。

误入阴阳路就罢了,当得知幽冥地界的车索居然要用人脊背的筋,这日子以后该以何种心情面对……

《酉阳杂俎》在中国文学的志怪一脉上地位特殊,上承山海、搜神,下启聊斋等。当段成式以毋庸置疑的口吻在一段段诡异故事最后来一句“成式亲见其说”之类的话,我会想到博尔赫斯,他确凿无疑地列出时间、地点、报纸名称、讲述者,不动声色地就模糊了真实与虚构,只不过,段成式玩这一手比他早了一千多年。

《酉阳杂俎》读后感(六):《酉阳杂俎》所记南北交聘事表微

《酉阳杂俎》多奇谲诙诡之谈,而旧史故事亦杂厕其中,如南北交聘之记多赖此书而存,前人多有论述,惟辞令往来,精义机微,非钩沉不能得其真味,鬼怪之事唯反常一理耳,纳之即无惑,人事则不然也。故每见梁、魏使节宴乐之语而心有茫然,惜乎此书无善注,故勉自搜讨,猜、考参半,姑成谬理,以疏滞碍,十得四五,即幸有功也。

谨依前人之系年为序,备录原文,附以考注,稍加评议,裁得十条,然亦耗神矣,尔后当多读史乘以补缺漏,今则无暇也。

1、梁大同七年(541)

梁遣黄门侍郎明少遐、秣陵令谢藻、信威长史王缵冲、宣城王文学萧恺、兼散骑常侍袁狎、兼通直散骑常侍贺文发宴魏使李骞、崔劼。

温凉毕,少遐咏骞赠其诗曰:“萧萧(一曰肃)风帘举,依依然可想。”

骞曰:“未若'灯花寒不结',最附时事。”

少遐报诗中有此语。

劼问少遐曰:“今岁奇寒,江淮之间,不乃冰冻?”

少遐曰:“在此虽有薄冰,亦不废行,不似河冰一合,便胜车马。”

狎曰:“河冰上有狸迹,便堪人渡。”

劼曰:“狸当为狐,应是字错。”

少遐曰:“是。狐性多疑,鼬性多预,狐疑鼬预,因此而传耳。”

劼曰:“鹊巢避风,雉去恶政,乃是鸟之一长。狐疑鼬预,可谓兽之一短也。”(卷十二《语资》)

表微:

此见南北宴使,多有酬赠,即席赋诗,亦仿春秋故事,然古重断章之义,今赞才思之敏,此文质之变,自三代以至六朝,盖达其极矣。然所谓“最附时事”者,亦惟描摹宴乐顷刻之象,而无关乎政要也,此赋诗之义名存实亡也。

晋郭缘生《述征记》曰:

“盟津,河津,恒浊,方江为狭,比淮、济为阔,寒则冰厚数丈。冰始合,车马不敢过,要须狐行,云此物善听,冰下无水乃过,人见狐行方渡。”

《述征记》多言北地之事,殆多亲历,故不误。

又《颜氏家训》曰:

“狐之为兽,又多猜疑,故听河冰无流水声,然后敢渡。今俗云‘狐疑虎卜’,则其义也。”

按颜之推以南人而入北,亦可亲历亲闻,故亦不误。唯袁狎南人也,乃道听途说而误记之,此南北殊俗不相交通之过也。

其实,明少遐虽肯崔劼之言,然其说亦同谬乎袁狎,何也?彼以“鼬预”以释“犹豫”,亦妄说也,大抵酬对之时,以机警胜而无暇核实,崔劼知狐不知鼬,强从之也,何哉?彼之思力乃为“鹊巢避风,雉去恶政”一句所占:“鹊巢避风”大抵用《召南<鹊巢>》之章,以诗所诵之婚庆成家,一引至“避风”之旨也;“雉去恶政”盖言《书<高宗肜日>》之事,“高宗祭成汤,有飞雉升鼎耳而雊,祖己训诸王”,此善政之所自也;将凑鸟之长以合彼兽之短,仓促之间逞其辞令也。

李骞所作之诗读来平平,且其人之诗之仅此五字得传,不若崔劼之骈句也,以此八字于后世多见称引也。

2、梁大同七年(541)

梁宴魏使李骞、崔劼。

乐作,梁舍人贺季曰:“音声感人深也。”

劼曰:“昔申喜听歌,怆然知是其母,理实精妙然也。”

梁主客王克曰:“听音观俗,转是精者。”

劼曰:“延陵昔聘上国,实有观风之美。”

季曰:“卿发此言,乃欲挑战?”

骞曰:“请执鞭弭,与君周旋。”

季曰:“未敢三舍。”

劼曰:“数奔之事,久已相谢。”

季曰:“车乱旗靡,恐有所归。”

劼曰:“平阴之役,先鸣已久。”

克曰:“吾方欲馆穀而旌武功。”

骞曰:“王夷师熸,将以谁属?”

遂共大笑而止。

乐欲讫,有马数十匹驰过,末有阉人,骞曰:“巷伯乃同趣马,讵非侵官?"季曰:"此乃貌似。"劼曰:"若植袁绍,恐不能免。”(卷十二《语资》)

表微:

《淮南子》曰:

“老母行歌而动申喜。精之至也。”

注云:“申喜,楚人也。少亡其母,听乞人行歌声,感而出视之,则其母也。”崔劼言“申喜听歌”,王克答“转是精者”,正合《淮南子》之文也。

而王克又言“听音观俗”,故崔劼答以延陵季札观乐之事,如是即有一番往复矣,故贺季直问“卿发此言,乃欲挑战?”也。

《左传》载重耳答楚王之言曰:

“若以君之灵,得反晋国,晋楚治兵,遇于中原,其辟君三舍。若不获命,其左执鞭弭,右属藁踺,以与君周旋。”

故李骞云“请执鞭弭,与君周旋”者,应战之语也;而贺季曰“未敢三舍”者,不予示弱也。

许逸民言“数奔之事”盖用《左传》“子重、子反于是乎一岁七奔命”,楚不敌吴,崔劼自夸也。

贺季言“车乱旗靡”,用曹刿之败齐事以对之也。

崔劼答以“平阴之役”,《左传》曰:

“丙寅晦,齐师夜遁。师旷告晋侯曰:‘鸟乌之声乐,齐师其遁。’邢伯告中行伯曰:‘有班马之声,齐师其遁。’叔向告晋侯曰:‘城上有乌,齐师其遁。’”

是晋败齐也,“先鸣已久”者,大局早定也。

《左传》载晋败楚,“晋侯三日馆、穀”,正王克所云之“旌武功”也。

《左传》记鄢陵之战曰:“晋人从之,楚师大败,王夷师熸,子反死之”,吴楚之间谓火灭为“熸”,此戏谑之言耳,盖谓若果有损伤,孰能担待其责?以明口角之争执无谓也,尽兴即可,故“共大笑而止”。

其后李骞见有宦官趋马而过,诘之,贺季言其似宦而实非宦,崔劼言若袁绍在必不免彼辈之死,用本初诛十常侍之事也。

舍最后用汉末之事外,余十一句皆春秋之典也,非熟谙《左氏》者可乎?

3、梁大同七年(541)

魏李骞、崔劼至梁同泰寺,主客王克、舍人贺季友及三僧迎门引接。至浮图中,佛旁有执板笔者。

僧谓骞曰:“此是尸头,专记人罪。”

骞曰:“便是僧之董狐。”

复入二堂,佛前有铜钵,中燃灯。

劼曰:“可谓日月出矣,爝火不息。”(卷三《贝编》)

表微:

《大威德陀罗尼经》卷十八:

“复有第二比丘名曰尸梨沙迦(隋言头者)多学三藏。”

故称其为“尸头”,其言“此大众中颇有一比丘,当依世尊学戒者不,若有学者彼向我说”,此经后说诸种罪业,故曰:“此是尸头,专记人罪”。

李骞言尸头为僧之董狐,取其直笔也,然史官与狱判究竟两事,是李骞之喻有所偏也。

日月出矣,爝火不息,语出《庄子》。崔劼以铜灯当爝火,则日月何指乎?余以为灯在佛前,故日月之大光明,非佛莫能当也。此为第一层喻。复次,魏自居中华而目萧梁为岛夷,则若引申其喻,则爝火所以比梁,日月所以喻魏也。三僧或知李骞之小智,而未必解崔劼之深意也。是崔劼之胜李骞亦甚显也。

4、梁大同七年(541)

梁刘孝仪食鲭鮓,曰:“五侯九伯,令尽征之。”

魏使崔劼、李骞在坐。

劼曰:“中丞之任,未应已得分陕?”

骞曰:“若然,中丞四履,当至穆陵。”

孝仪曰:“邺中鹿尾,乃酒肴之最。”

劼曰:“生鱼、熊掌,孟子所称。鸡跖、猩唇,吕氏所尚。鹿尾乃有奇味,竟不载书籍,每用为怪。”

孝仪曰:“实自如此,或是古今好尚不同。”

梁贺季曰:“青州蟹黄,乃为郑氏所记,此物不书,未解所以。”

骞曰:“郑亦称益州鹿尾,但未是珍味。”(卷七《酒食》)

表微:

《西京杂记》:

“五侯不相能,宾客不得来往,娄护丰辩,传食五侯间,各得其欢心,竞致奇膳。护乃合以为鲭,世称五侯鲭,以为奇味焉。”

故刘孝仪食鲭鮓而曰:“五侯九伯,令尽征之”,《左传》言齐伐楚,管仲答楚子之言引召康公命曰:“五侯九伯,女实征之,以夹辅周室”,刘孝仪之意以梁为正统而可以讨诸侯也。

周之初也,周、召二公分陕而治,崔劼之意盖问刘孝仪是否已为诸侯方伯也,此讥其语有僭越之嫌。

《左传》文中管仲既引命矣,复曰:“赐我先君履,东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣”,此李骞之语所本,重复崔劼之意也。然崔劼先发而李骞附和,以是又见崔、李优劣也。

刘孝仪自知失言,乃转言鹿尾之事,然“邺中鹿尾”一典,后世追之,莫早于刘孝仪,盖慌乱之中随口应答也。故崔劼举生鱼、熊掌、鸡跖、猩唇四者以对之,何也?生鱼、熊掌在《孟子》,鸡跖、猩唇出《吕氏春秋》,是鹿尾无书可证,而四者明见于载籍也。其曰“鹿尾乃有奇味,竟不载书籍,每用为怪”正所以诘之也。

刘孝仪言“实自如此,或是古今好尚不同”,甚敷衍也,不足以应之,故贺季助之,言鹿尾不见于载籍无所解也,李骞便举鹿尾见诸传注者以驳之,所以明鹿尾非珍味也,而刘孝仪“邺中鹿尾,乃酒肴之最”之说更无征矣。

郑氏盖郑兴也,杜林曰:“窃见河南郑兴,执义坚固,敦悦《诗》、《书》,好古博物,见疑不惑”,其方物之说盖出《周官》之注。

5、梁大同八年(542)

今军中将射鹿,往往射棚上亦画鹿。

李绘、封君义《聘梁记》曰:

“梁主客贺季指马上立射,嗟美其工。

绘曰:‘养由百中,楚恭以为辱。’

季不能对。

又有步从射版,版记射的,中者甚多。

绘曰:‘那得不射獐?’

季曰:‘上好生行善,故不为獐形。’”

自獐而鹿,亦不差也。(续集卷四《贬误》)

表微:

箭靶之中心曰“的”,以其画鹿,又称“鹿脐”也。

《左传》:

“癸巳,潘尫之党与养由基蹲甲而射之,彻七札焉。以示王,曰:‘君有二臣如此,何忧于战?’王怒曰:‘大辱国。诘朝,尔射,死艺。’”

此即《论语》“羿善射、奡荡舟,俱不得其死然;禹、稷躬稼而有天下”之意也。故贺季不能对也。此又用春秋典。

为獐为鹿,于好生行善俱相悖也。孔子曰:“始作俑者,其无后乎?”作俑陪葬尚且损德,何况图画其形以射之耶?贺季之答亦劣矣,而梁武君臣之好生行善亦伪态尽显也。

6、梁大同十一年(545)

梁主客陆缅谓魏使尉瑾曰:“我至邺,见双阙极高,图饰甚丽。此间石阙亦为不下。我家有荀勖尺,以铜为之,金字成铭,家世所宝此物。往昭明太子好集古器,遂将入内。此阙既成,用铜尺量之,其高六丈。”

瑾曰:“我京师象魏,固中天之华阙,此间地势过下,理不得高。”

魏肇师曰:“荀勖之尺,是积黍所为,用调钟律,阮咸讥其声有湫隘之韵。后得玉尺度之,过短。”(卷十一《广知》)

表微:

《世说新语》:

“荀勖善解音声,时论谓之暗解。遂调律吕,正雅乐。每至正会,殿庭作乐,自调宫商,无不谐韵。阮咸妙尝,时谓神解。每公会作乐,而心谓之不调。既无一言直勖,意忌之。遂出阮为始平太守。后有一田父耕于野,得周时玉尺,便是天下正尺。荀试以校己所治钟鼓、金石、丝竹,皆觉短一黍,于是伏阮神识。”

《晋诸公赞》:

“(荀勖)律成,散骑侍郎阮咸谓:‘勖所造声高,高则悲。夫亡国之音哀以思,其民困。然今声不合雅,惧非德政中和之音,必是古今尺有长短所致。今钟磬是魏时(杜)夔所造,不与勖律相应,音声舒雅,而久不知夔所造,时人为之,不足改易。’勖性自矜,乃因事左迁咸为始平太守而病卒。后得地中古铜尺,校度勖今尺,短四分,方明成果解音,然无能正者。”

二说相较,大抵荀勖自制之铜尺过短,而野中所掘之玉尺为正数也。

“湫隘”,湿而狭也,故曰:“勖所造声高,高则悲”,或似莫大《潇湘夜雨》之调也。

荀勖之铜尺,晋之器物也,陆缅殆指晋统在南也。今魏使既言晋尺短而周尺正,是言晋统本非正,而我魏自遥承周统也。

或曰:“尺律之事,关乎道统耶?”岂不闻《庄子》云“古之人其备乎...明于本数,系于末度...其明而在数度者,旧法世传之史尚多有之”,《荀子》曰“循法则、度量、刑辟、图籍、不知其义,谨守其数,慎不敢损益也;父子相传,以持王公,是故三代虽亡,治法犹存,是官人百吏之所以取禄职也”,荀勖之尺即度数之一事也。

然观陆缅与魏使之谈,乃知南朝非惟“不知其义”,乃至“谨守其数”亦不能也。

7、梁大同十一年(545)

庾信作诗,用《西京杂记》事,旋自追改,曰:“此吴均语,恐不足用也。”

魏肇师曰:“古人托曲者多矣,然《鹦鹉赋》,祢衡、潘尼二集并载;《弈赋》,曹植、左思之言正同。古人用意,何至于此?”

君房曰:“词人自是好相采取,一字不异,良是后人莫辩。”

魏尉瑾曰:“《九锡》或称王粲,《六代》亦言曹植。”

信曰:“我江南才士,今日亦无。举世所推如温子升,独擅邺下,常见其词笔,亦足称是远名。近得魏收数卷碑,制作富逸,特是高才也。”(卷十二《语资》)

表微:

人多据此条以证《西京杂记》为吴均之作,大非也,“此吴均语”者指庾信所作之诗而言也。

潘尼《鹦鹉赋》今不存,而六朝人所作之同题之赋颇多,若应瑒、王粲、陈琳、阮瑀、曹植、桓玄、谢庄、颜延之、萧统是也,若潘尼真作《鹦鹉赋》,何群书不引一言?若真作矣,恐是无可称述者。今《鹦鹉赋》若是之多,祢衡之作为最得名者,何必定举潘尼以相副耶?

又检两汉六朝人无有以《弈赋》名篇者,而只见有《围棋赋》《弹棋赋》之类,而曹植、左思见存之文并此亦无,崔肇师其误记耶?

且庾信乃言用前人之句也,而崔肇师以古人托曲为其开脱,然所举则又是作文同题之例,两不相干也。其庾信用吴均之题耶?今二人所存之诗之同题者,仅见《结客少年场》,然与《西京杂记》无关,庾信之诗有言王昭君者二首,典出《西京杂记》,而吴均又无之,或亡佚亦未可知也。

徐君房委罪于词人,然南朝多词人也,适以自讽。

初曹操之进魏王也,献帝令潘勖作《九锡文》,其文美,故后有疑是王粲所作者,见殷芸《小说》:

“魏国初建,潘勖字元茂,为策命文。自汉武已来未有此制,勖乃依商、周宪章,唐、虞辞义,温雅与典诰同风,于时朝士皆莫能措一字。勖亡后,王仲宣擅名于当时,时人见此策美,或疑是仲宣所为,论者纷纭。及晋王为太傅,腊日大会宾客,勖子蒲时亦在焉。宣王谓之日:‘尊君作封魏君策,高妙信不可及,吾曾闻仲宣亦以为不如。’朝廷之士乃知勖作也。”

《六代论》于流传之初托名曹植而行世,见《晋书<曹志传>》:

“帝尝阅《六代论》,问志曰:‘是卿先王所作邪?’志对曰:‘先王有手所作目录,请归寻按。’还奏曰:‘按录无此。’帝曰:‘谁作?’志曰:‘以臣所闻,是臣族父冏所作。以先王文高名著,欲令书传于后,是以假托。’帝曰:‘古来亦多有是。’顾谓公卿曰:‘父子证明,足以为审。自今已后,可无复疑。’”

则《六代论》为曹植或曹囧之作早有争议也。

崔肇师所举是同题而异作也,尉瑾所举是同作异题也,前者之题,文之名也,后者之题,作者之明也。

庾信曰“我江南才士,今日亦无”,盖反讽之也,后所称温子升、魏收等之文,其实南朝士子多不屑焉,《隋唐嘉话》云:

“梁常侍徐陵聘于齐,时魏收文学北朝之秀,收录其文集以遗陵,令传之江左。陵还,济江而沈之,从者以问,陵曰:‘吾为魏公藏拙。’”

徐陵亦为使节,于北地伪应其请,过江即弃之,是交聘之时人情多伪也。反观庾信之高才,又胜于徐陵,庾信在魏,史谓其“文章辞令,盛为邺下所称”,其不当自谦乃尔也。

8、梁大同十一年(545)

梁徐君房劝魏使瑾酒,一噏即尽,笑曰:“奇快!”

瑾曰:“卿在邺饮酒,未尝倾卮。武州已来,举无遗滴。”

君房曰:“我饮实少,亦是习惯。微学其进,非有由然。”

庾信曰:“庶子年之高卑,酒之多少,与时升降,便不可得而度。”

魏肇师曰:“徐君年随情少,酒因境多,未知方十复作,若为轻重?”(卷十二《语资》)

表微:

此论酒量,效淳于髡之故智也。《史记<滑稽列传>》:

“威王...置酒后宫,召髡赐之酒。

问曰:‘先生能饮几何而醉?’

对曰:‘臣饮一斗亦醉,一石亦醉。’

威王曰:‘先生饮一斗而醉,恶能饮一石哉!其说可得闻乎?’

髡曰:‘赐酒大王之前,执法在傍,御史在后,髡恐惧俯伏而饮,不过一斗径醉矣。若亲有严客,髡帣韝鞠,侍酒于前,时赐馀沥,奉觞上寿,数起,饮不过二斗径醉矣。若朋友交游,久不相见,卒然相覩,欢然道故,私情相语,饮可五六斗径醉矣。若乃州闾之会,男女杂坐,行酒稽留,六博投壶,相引为曹,握手无罚,目眙不禁,前有堕珥,后有遗簪,髡窃乐此,饮可八斗而醉二三。日暮酒阑,合尊促坐,男女同席,履舄交错,杯盘狼藉,堂上烛灭,主人留髡而送客。罗襦襟解,微闻芗泽,当此之时,髡心最欢,能饮一石。故曰酒极则乱,乐极则悲,万事尽然。言不可极,极之而衰,以讽谏焉。’

齐王曰:‘善。’

乃罢长夜之饮,以髡为诸侯主客。宗室置酒,髡尝在侧。”

“酒因境多”之说莫早于此,亦莫详于此也,读之自可见其情。

9、梁大同十一年(545)

梁宴魏使,魏肇师举酒劝陈昭曰:“此席已后,便与卿少时阻阔,念此甚以凄眷。”

昭曰:“我钦仰名贤,亦何已也。路中都不尽深心,便复乖隔,泫叹如何!”

俄而酒至鹦鹉杯,徐君房饮不尽,属肇师。

肇师曰:“海蠡蜿蜒,尾翅皆张。非独为玩好,亦所以为罚,卿今日真不得辞责。”

信曰:“庶子好为术数。”

遂命更满酌。君房谓信曰:“相持何乃急!”

肇师曰:“此谓直道而行,乃非豆萁之喻。”

君房乃覆碗。

信谓瑾、肇师曰:“适信家饷致〈氵霝〉醁酒数器,泥封全,但不知其味若为。必不敢先尝,谨当奉荐。”

肇师曰:“每有珍藏,多相费累,顾更以多渐。”(卷十二《语资》)

表微:

鹦鹉杯以海螺制成,《南州异物志》曰:“鹦鹉螺状似覆杯,形如鸟头,向其腹视,似鹦鹉,故以为名”,《岭表录异》言鹦鹉螺“大者可受三升...装为酒杯,奇而可玩”,故曰“非独为玩好,亦所以为罚”,“海蠡”即海螺也,明人言其“周遭间赤色数棱。好事者用金厢饰,凡头颈足翅均备”,故曰“尾翅皆张”。

庾信谓徐君房于饮酒一事好为计谋,且以“庶子”称之,以见亲昵也。二者同为南朝之臣,故徐君房用曹植“相煎何太急”之句劝之。

崔肇师曰“直道而行”者,《论语》:

“吾之于人也,谁毁?谁誉?如有所誉者,其有所试矣。斯民也,三代之所以直道而行也。”

其谓率性而行,无所曲折,故与七步诗所谓“煮豆燃豆萁”之喻无关也。

于此章可见南北使节之惺惺相惜之意也,勤于王事亦不废私交,惜时局变异之迅疾而交游不久也。

10、梁大同十一年(545)

蒲萄,俗言蒲萄蔓好引于西南。

庾信谓魏使尉瑾曰:“我在邺,遂大得蒲萄,奇有滋味。"陈昭曰:"作何形状?”徐君房曰:“有类软枣。"信曰:"君殊不体物,可得言似生荔枝。”魏肇师曰:“魏武有言,末夏涉秋,尚有余暑。酒醉宿醒,掩露而食。甘而不饴,酸而不酢。道之固以流味称奇,况亲食之者。”瑾曰:“此物实出于大宛,张骞所致。有黄、白、黑三种,成熟之时,子实逼侧,星编珠聚,西域多酿以为酒,每来岁贡。在汉西京,似亦不少。杜陵田五十亩,中有蒲萄百树。今在京兆,非直止禁林也。”信曰:“乃园种户植,接荫连架。"昭曰:"其味何如橘柚?”信曰:“津液奇胜,芬芳减之。”瑾曰:“金衣素裹,见苞作贡。向齿自消,良应不及。”(卷十八《广动植》)

表微:

陈昭未使北,不知葡萄性状,庾信、徐君房则在邺尝之,然所知甚浅,远不如北使之赅备也。伤乎南北之隔也,自张骞以来,几七百岁矣,而南人犹多不识葡萄,魏武时能尝之,梁武则不能也;庾信、徐君房,一言似软枣,一言似生荔枝,皆不得其要,未若北使之博而详也。

崔肇师所引曹操之言无考,诸书引有魏武《四时食制》,严可均辑有数条,此节颇切其题,其逸文耶?若是则铁桥失辑也。

尉瑾虽皆说西汉故事,然南人悬隔西京之外两百年矣,若闻域外之事,思之生慨。

庾信所述种植之法及气味之比皆直道而对也,比魏使之述魏武、张骞故事之语殊无异采,而北使“金衣素裹,见苞作贡。向齿自消,良应不及”之句,真可谓知味也。

此外又有记仪轨、风俗事数条,不烦详述也。