《洪业》是一本由魏斐德著作,新星出版社出版的精装图书,本书定价:88,页数:851,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《洪业》读后感(一):清朝开国史

--关于崇祯

明末崇祯时期,党争真的是到了发指的地步,内忧外患的情况下,却没有多少人真正关心时局,只关注所在团体的利益。

真正能做事的大臣也都是如履薄冰,一旦犯错,或者言论不当,都有可能家破人亡。

即使在崇祯自缢之后,福王带领的南朝,这些大臣在亡国的压力下,还是斗得不亦乐乎!!让人不胜唏嘘。

当时的明朝大臣基本上是中国最聪明的一群人,为何只关注自己的利益,士大夫的理想去哪里了?

怪不得崇祯一直嗟叹,大臣误国,诸臣误朕!崇祯一直怪大臣,却没有想过,他的行为何尝不是加速了自己的灭亡?

他连面对大臣,据理力争的勇气都没有。派遣陈新甲去议和,事情败露,直接推脱,导致陈新甲丢官丢命,这样的皇帝,有谁敢为他卖命?

--关于李自成

闯王也只给了他的军队一个幻想,就是到了北京城吃香喝辣~ 然后到了北京城,事情却完全不一样,不乱才怪?一开始目标不对,最后必然悲剧。

--关于清朝

满族从努尔哈赤到多尔衮,从来没有入住中原之意,反而是最后被汉族官员怂恿,最终成就帝业!

一开始收复中国北方时,多尔衮希望更多的汉族官员可以站在满族一方,所以尽力招揽,要这些汉族官员都识时务者为俊杰。

在入住北京之后,时局不稳,各地投诚的汉族官员又打起反清旗号,他开始对汉族官员产生怀疑。

而当政局稳定之后,满族开始鼓吹忠诚,褒奖为明朝而自缢的大臣们,让在朝为官的汉族无颜以对!

到最后,兴起了文字狱,杀害千万汉族读书人。

这一切看似悖论,却也合情合理,站在每一个时间点上,都实行对自己最有利的政策,明朝如此,清朝如此,如今亦如此。

--当时的读书人

生活在那个时代的读书人,应该是最悲哀的一代,夹在两朝之间,不得不在理想和现实之间去抉择。

是背离自己的道德,实现读书人胸怀天下的理想?

还是坚持自己对大明的忠贞,随崇祯而去呢?

我认为任何方式都没有对错,但是不能选择贰臣的立场,去抨击别人的愚忠,反过来是一样的!

读书人,立言,立德,立功三件大事,每个人都有自己的见解,用自己的标准去强制别人,已经失了立德!

就如王阳明致良知,无愧于心即可。

--当时的百姓

任何的动乱,最苦的一定是百姓。中国的百姓一直是最忠实的,没有活不下去,谁会去当造反?

滚滚历史中,农民是最苦的,只想过得下去,他们没有知识,没有文化,看不清未来的政治走向,不能防患于未然,从来都是人云亦云。然而他们也是最可怕的,无知的人民聚众而起,瞬间就可以烧杀抢掠,与盗匪无异,西方称之为乌合之众。怪不得各国朝廷不怕外侵而怕内乱。

在农民之上的,就是流氓,地痞这类。他们同农民一样无知,然而他们目无法纪,喜欢投机,比如偷抢,欺负老实人等等,他们是最没骨气的一类人!农民的朱元璋都可成就帝业,然后谁也未听过流氓成就帝业的,就在于他们投机的特点,根本不会有大的理想。他们的下场也是最惨的。任何的地方事件,政府都是逮捕几个典型,杀鸡儆猴!杀鸡一般就是杀这些地痞流氓。

大户之上,就是乡绅了,多是落榜的读书人。他们生活可能不如地方上的大户,但是声望远远超过,可能一些乡绅也是地方上的大户。他们受人尊崇,更能看懂时局,更能走在时代前列一些。他们经常感叹,要变天了,就如同,the winter is coming....他们恪守读书人的道德,没有为官的腐朽,在任何时代,他们都是一股清流。越在乱世,他们越突出!

时代变换,社会的各个阶层一直如此。盛世,农民的生活好过一些,乱世,农民流离失所而已。而对于其他几个阶层,可能乱世还要更好一些?

其实哪有什么盛世?

死的人多了,人均资源多了,自然是盛世了!!这也就是盛世一定在乱世之后的原因。

《洪业》读后感(二):清朝建国初期明臣的战与降

明清王朝的嬗替是一件值得探究的大事件,它既具备封建王朝兴亡更迭的共性,又具有夹杂着巧合、历史机缘的戏剧性和偶然性。虽然并非汉族首次丢掉统治权,但清政权替代明政权的这一次更替因其统治思想儒家文化价值观的延续光大使得其更具有代表性。面对这一历史巨变,作为抗争与否的表现,明臣战与降在其中影响巨大。

作者花了较大篇幅解释为什么诸如东林党这样的社团在明末江南地区的兴盛。身为富庶之地,富贵家族讲究财富、名望、地位的积累和沿袭,高标准下的门当户对地联姻、基于共同文化话题的投缘与和鸣、以及追求共同目标时的进取,为既是文化社团更是政治组织的建立提供了条件和基础。共同的价值观套牢了这些富贵之家,而儒家文化是那根最好的绳索。这也为后来南方地区作为反清的主要阵地,提供了一种溯源般的佐证。

崇祯皇帝在景山上为自己准备的几尺白绫,并非担心满清对政权的窥视和觊觎,而是源于对政府腐败的失望以及李自成农民军威胁的内忧外患。当自己军队的孱弱以及“远水不救近火”时,更多的明臣将希望寄托在清军的“义举”——最后会“论功行赏”——割地赔款,只要维系大明王朝的“残喘”,其他的都可以容忍,以空间换时间,是一种战略更是一种无奈和讽刺。

在满清还未入关时,皇太极便在局部地区的争斗中笼络了大批降清的明朝将领,他所依赖的只是仁义、礼贤、壮志还有封官加爵而已,并没有真正开始灌输儒家价值观。相反,他还一直强调满族的传统文化不要丢失。降清的汉将,一方面当然是因为明朝的势微,另一方面则借“壮志未酬”之名保住自己的身家性命——其他的都不重要。忠诚,只是相对的。当然,从皇太极对待祖大寿降清复叛再降清的态度上看,这个阶段的满人确实有成大事的胸襟。

清军入关其实占了个大便宜,吴三桂的降清显然不能单纯归结为红颜怒,李自成42天的统治证明了他只不过是个“叛军”,清军入关进京后的表现证明他们才是国家下一任合格的掌权者。至于明朝,南明政权在南方的表现,印证了他们的失败是必然。

在满清政权和南明政权对立时期,暂时的平静下暗潮涌动。多尔衮在试探并筹划着他的南下大业,流窜的大顺军势力日薄西山,南明政权在媾和与北上收复失地之间徘徊。胜败的决定因素,看似在实力上,更多地取决于民心。

史可法是传统儒官的代表,在权衡个人得失、忠诚、自我成就与民族大义方面思考得很透彻。没有对错,只有利弊。明臣的态度无非取决于个人、政权和老百姓三者之间的利益考量。史可法不降,后人敬仰,但扬州城被屠十日;钱谦益为保百姓投降,传统意义上的道义“败坏”,千夫所指,却保护了更多的人不被屠戮,在这一点上能说谁更“伟大”?

清朝开始用儒家价值观笼络和归顺诸多汉族士大夫,从而模糊了异族统治的实质。更重要的是,许多在以前汉族统治的王朝里缺乏实践的彰显儒家文化价值观的政令,因满清统治下汉族官员的建议得以实施。打天下和治天下,初期的满清政权懂得兼收并蓄,审时度势。

顺治帝表面顺利实则惊险地接过多尔衮的班,确实如其年号所指,其统治下的大清王朝在革新中开始呈现出蓬勃的生机,整治水利、打击贪腐,防微杜渐,拒绝一切危害新生政权势头的蔓延。对多尔衮、谭泰、陈名夏等人的定调和处理显示了年轻皇帝为维持秩序展现出来的魄力和执政手腕。在限制满人特权、维系满汉官僚地位至少在表面上的平等方面,顺治延续并发展多尔衮的做法。毕竟,国家的治理仍然需要大量的汉族官员利用其经验来操持。作为治国的思想根基,儒家思想不但没有因为明朝的灭亡而被颠覆,相反,它在新王朝很自然地发扬光大了。

汉化的扩大,使得汉人看到了恢复旧制的曙光,恢复方式的多样化体现出前明臣的努力以及良苦用心。更有甚者,朝中居然有提请不用满臣的荒唐建议。这种恢复一方面体现出明臣骨子里对于前朝秩序的回味,以及汉人抱团的天然性;另一方面,他们终须明白,这种恢复的标尺牢牢控制在皇帝手中。最高统治者姓满不姓汉,有限度地恢复汉制,只是为了巩固新生政权的安定发展以及维系“以汉治汉”的治理方式。当红线被逾越时,带来的影响甚至都不是皇帝所能控制的,背后庞大的满人贵族以及既得利益者才是最终的审判者。

当南方局势逐渐稳定时,朝廷对南方缙绅士大夫开始了一系列的整治与打击。与本书开头对应,在解释了南方缙绅为什么容易抱团的同时,也说明了这种特性成为了南方官僚容易结成朋党、引起党派纷争的源头。对南方缙绅的打击是满人本土主义与汉人地域主义双重因素共同作用的结果。对其采取的赋税改革,既是弱化其特权,也是以此充实国家收入。这一切,都是统治者中央集权强化的表现。

当政权开始稳定时,清廷开始注意意识形态的引导以及儒家思想的回归。歌颂赞扬当初宁死不降的明臣,目的在于鼓励当下臣子尽“忠孝”之道。在解决三藩之乱时,朝廷对范承谟与马雄镇的忠贞推崇备至。当朝出现忠臣,说明了清王朝已经彻底甩掉了“侵略”“篡位”异族军事政权的定位包袱,而光明正大地成为继承中华文明传统、秉承儒家治国、修身理念的合法统治者。但这种继承虽然最容易建立维护政权的合理性,但也使得它失去了革新破旧的动力。从全球化视野上看,这种墨守成规、固步自封的思想理念下引导的发展模式逐渐被欧洲放弃、淘汰,也为清王朝在19世纪一直处于被动挨打局面埋下伏笔。

不论明臣对待政权更替、异族统治时夹杂着如何的家国情怀和春秋大义,也不论新生的满清政权如何利用老百姓都接受的方式来建构王朝的合理性,以及对儒家传统文化的褒扬使得生长于此的中华文明得以传承,百姓的身家性命却总在这种剧变中如蝼蚁般被历史的洪流席卷被变异的时代巨人践踏。所谓“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,王朝的兴亡,政权的更迭对于他们而言,并没有本质的区别。然而,在决定历史进程中,贤达者却总会考虑民心向背。得民心者得天下,失民心者失天下。只是,真的“得天下”之后,封建王朝的统治者却将这句印证了无数次的真理抛之脑后。

(首发于微信公众号walleread)

《洪业》读后感(三):韦小宝之前的刀光剑影

袁崇焕镇守宁远,借红衣大炮之势,击退皇太极,气死努尔哈赤,后被魏忠贤反间计,被崇祯处死,留有临终诗一首“一生事业总成空,半世功名在梦中。不愁死后无勇将,忠魂依旧守辽东”。后洪承畴出关,兵败不降,孝庄皇后色诱,后降。吴三桂带兵出关解宁远之围,谁知李自成闯入北京,改元大顺,崇祯勒令后室都以死明志,自己则和太监王承恩一起吊死煤山。怀宗公主念长平长公主年幼,断其左臂,即后来的独臂神尼。吴三桂闻知,反带清兵入关,杀李贼报国恨。后阿济格、豪格率吴三桂,孔有德,尚可喜耿仲明西讨李自成,李被逼死在湖北九宫山,后又入川,诛张献忠,大西政权亦灭。多尔衮迎顺治入京登基,明朝退守淮河,立福王为弘光帝,弘光帝赐郑森国姓朱,名成功,封延平王。东路,多铎沿大运河一路南下,史可法死守扬州不退不降,多尔衮送书劝降未果,史战死扬州城陷,清兵伤亡亦惨重,于是入城便屠,杀人共计八十多万,称扬州十日。后弘光帝被俘,郑成功在福建拥唐王为帝,号隆武。后清军入闽,隆武帝罹难,郑芝龙降清,郑成功断其父子关系,誓死不降,退守台湾,保大明余脉。后康熙仍感慨郑成功,“四镇多二心,两岛屯师,敢问东南争半壁。诸王无寸土,一隅抗志,方知海外有孤忠”。郑经继郑成功之位,军师陈永华,即陈近南,在福建沿海组织反清复明,后于洪门结合,称天地会。会,古为异姓兄弟结拜之意。后顺治爱妃董鄂妃命罢,顺治遁入佛门,现北京法源寺,亦有死于天花之说。韦小宝便受康熙之命,去法源寺寻得顺治帝。

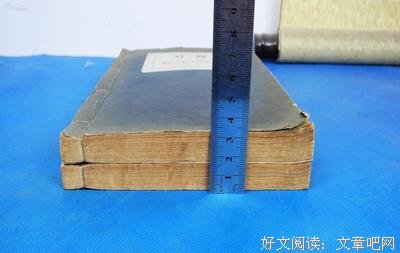

《洪业》读后感(四):谈谈题外话买书一定要注意版本

书是好书,大家都说了这么多了我无需多言。

排版还行,但是令人无法想象的是居然有不少错别字如:

107页正文最后一行“联不似尔明主,凡我臣僚,皆令侍坐”中“联”应为“朕”;

134页正文最后两行“后金既能配备足够的战马以同明年作战,又切断了明军的蒙古马来源”中“明年”应为“明军”;

200页正文最后一段“他突然遇到来自北京家中的一名父妾和一名忠实的仆人。这位小妾告诉他”中“父妾”应为“小妾”。

如此错我,不胜枚举。况且本人读书囫囵吞枣,一目十行,没有仔细看每一个字。可见其中的错别字不知有多少。

此书是一本好书,但出版社不是一家好的出版社,如此马虎了事。建议读者去买其它版本的《宏业》。购书的时候,选版本挑出版社是很重要的事情,我之前买书也没碰到如此荒谬的事,看到经典版本难求就退而求其次,然而结果却是这样令人意想不到的。本人另购的一本魏斐德著作《大门口的陌生人》也是该社出版,还未阅读,想来后悔不已。

《洪业》读后感(五):写朝代交替、讲事情道理、弃春秋大义-魏斐德《洪业》读后

本书是写明末到清初的平定三藩的一段中国史。带着经济、文化、军事等各方面的技术分析-这方面和一般美国学术专书无二。然而对我一个中国人来说不常见的是断代史他不写一个朝代,而是写两朝交替。

为什么这么选择?我猜是“交替”这个事儿更能看到这个世界的一些运行的内里。如此又想到黄仁宇虽然主要治明史,一辈子常琢磨的事是“共如何打赢了国”-也是两朝交替。

欲有作用地研究两朝交替,必先抛开偏袒、褒贬。不能有中国传统史学的“春秋”心、“大义”心。比如研究思考明清的交替,先有“汉贼不两立”,那研究方向就已经进了死胡同,、结论都先有了,还聊什么科学。正好像是这本书里描绘的明末的读书人圈子,吵吵嚷嚷,一事无成,最多只能做到自杀一下。

此处想起王小波写的萧伯纳的意思-明辨是非最容易,算不得本事,甚至还不一定是好事儿!

书里“假太子案”和“娘娘案”我都觉得真是剧本的好胚子。

《洪业》读后感(六):外国人眼中的中国史

最早读外国人写中国还是从高居翰开始,他的中国绘画史三卷非常细致的展示了如何去欣赏画作,画作的背景,以及这幅画的种种相关。此后就非常喜欢这一类的作品,非常想知道不一样的历史呈现,也想看看老外是怎么看我们的历史文化的。

魏斐德的这部清朝开国史很好看,从明朝末年的经济情况,党争,世界历史,农民军,清朝崛起,明清的思想变化,明末战争时每个人的不同的一面一一展现出来,是一种非常宏大的历史场景。这篇书评也不能称之为书评,只是我自己在阅读时记下的感想罢了。

明朝崩溃的原因——欧洲海外殖民侵略开始,各个国家互相争斗,远洋航线断裂,导致货币供应量急剧变化,对于明朝的海外贸易有巨大的影响,沿海城市主要是江南的经济受到很大冲击;地主,宗室不断的土地兼并,如福王的土地占据河南一大半的可用耕地。

明朝边防制度主要是卫所制度,尤其对于边境更是设立多个卫所防御。在对待女真人的态度时,采取分而治之,选举部落首领帮助明朝管理女真各部。但这也给了努尔哈赤机会,最后他统一女真各部,摧毁了明朝统治。

崇祯皇帝,多疑猜忌,刚愎自用,曾被寄予厚望力挽狂澜。但是,在位期间,党争不断,杀掉多个大臣,内阁危机,最后国之将倾。

后金擅于任用汉人。1631年以后,满汉间的斗争变为东北边地武人集团同明朝的斗争。

南明朝廷延续明末党派斗争,阉党,东林党,复社,征伐不断,民心不齐。再加上南明政权占领的土地很少,用度很大,导致税赋暴增,民众困苦。而在清朝进攻过程中,不断的倒戈投诚,最后政权灰飞烟灭。

对于王朝灭亡之际的殉节很不理解。是对于君主的忠诚?还是礼教的要求?还是对未来少数民族政权的恐惧?这些都不得而知。有一个现象却是,北宋,南宋,明,这些被少数民族政权灭亡的朝代,殉节的人是最多的。

《洪业》读后感(七):校对的一些错误,编辑该打

所列错误,有一点点原作者、译者的错,大部分是编辑该打。

所依版本是新星出版社,2013年8月第一版,2015年1月第四次印刷。

不知道会不会是我买了盗版,竟然会有这么多的错误。

62,注①中:谢肇浙——谢肇淛

74,云闲三子——云间三子

76,陈贞惠——陈贞慧

78,回忆堂诗集——四忆堂诗集

80,注①中:未彝尊——朱彝尊

92,注①中:顾果——顾杲

107,“联不似尔明主”中的“联”应为“朕”

246,注①中:侯方城——侯方域,侯恂国——侯恂

250,《南都防乱公揭》——《留都防乱公揭》

277,武素——武愫

299,朱义海——朱以海

376,袁继成——袁继咸

383、386,注②中:“史可法表弟史可程”中的“表弟”应为“堂弟”

431,注②中:“稻田的收获卖出后只能得到11.25两白银的收入,而同样数量的桑田可以获52两白银,增加了四倍多。居密:《主人和奴仆》,第8页。烟草更为赚钱,亩烟草收入相当十亩稻田收入,谢国桢:《明代社会经济史料选编》,第66—67页。”重复,需删去。

462,注②中,“陈子龙和吴兆”中“吴兆”应为“吴胜兆”,“鲁王投降了阿济格”不明所以,鲁王从未投降,不知是否有其他鲁王。

467、468,注②中:谢国祯——谢国桢

476,注①中:鲁王——潞王

518,注②中:“朱谊漇有时也被称为朱谊漇”,不知后一个到底叫什么。

519,注④中:“朱谊漇(即朱谊漇)”同上

525,郑采——郑彩

536,注②中:陈维松——陈维崧

548,注⑤中:周尔坎——卓尔堪

563,刘继光——刘继先

604,金禧宗朝(1135—1148)——金熙宗朝(1135—1150)

609,注③中:水久性的都城——永久性的都城

676,不心相同——不尽相同

656,注②中:将“董鄂妃”写作“栋鄂氏”(董鄂氏又作栋鄂氏),P740,注③中,又称其为“佟氏”(一说董鄂为佟佳转音),那这个至少是前后不一。

778,他——她,这里应为马雄镇之妻李夫人,应为“她”

书中杨文骢皆作杨文马总(一个字),不知道为什么,

“吴圣兆”皆应改为“吴胜兆”

不知道以上校对错误在后来的版本中有没有改过来。

此外,书中有一些阐述错误的:

97,说柳如是最后没有与陈子龙在一起是因为“陈子龙为人严正不易接近”,完全错误,他们曾是情侣,陈子龙未娶柳如是,是因为家庭原因。

174,注②中:“陈济生就是大学士陈演”,陈济生不是陈演。

400,“弃城出逃的主张再次出现,像他的叔父在北京时一样,弘光皇帝得知,他的臣民已经作鸟兽散。”崇祯朱由检按辈分应与弘光朱由崧同辈,而不是叔父。

549,作者认为顾炎武母亲是为明朝尽忠自缢,实际上顾炎武养母是绝食而死。

624,注③中:“钱谦益直到死时,才重新得到了人们对他的些许敬意”,而据李瑄《明遗民群体心态与文学思想研究》一书,钱谦益在生前就得到了当时相当一部分遗民的谅解。

《洪业》读后感(八):明亡清兴,前事不忘后事之师。

半个多月的时间终于看完了,与预想的略有差距,但总体上还好,很难讲有什么创意,也还是大量的史实堆积,也许立场和评价可能更客观一些。有几点还是要提醒喜欢本书想购买本书的读者,也与大家交流:

1、作者面对中国浩如烟海的史料,引用出错还是比较多的,译者也很负责任,指出了不少差错,但也难免有疏漏之处。比如P62,谢肇浙,应为谢肇淛,《五杂俎》应为《五条俎》;P274马士英也得以提拔自己的甥婿杨文骢掌南京江防,而P399杨却变成“马士英的连襟”?到底哪个更正确?我阅读过其它书籍,似乎应是妹夫吧?

2、编辑不太负责任。当然,80多万字,有差错也难免。P399,第二段描述混乱,但如果把浙江改为“镇江”,也许就没问题。我估计也是把镇江误作浙江了。

3、作者叙述的史实错误。如P740“顺治任命了以鳌拜为首的四位辅臣”。更正:辅臣之首应是索尼,鳌拜最初只排在末位。P742,“1674年平定三藩以后”,三藩之乱是1673年—1681年。

4、鳌拜专权如此重要阶段,可作者几乎只字不提,却跳过去详细描写了平定三藩之乱,虽然作者想借三藩之乱来阐述忠君思想,但鳌拜专权只字不提,对清初的政治理解就是不完整的。

5、本书是作者主要写给外国人看的,因此在我们看来,很多史实对我们来说是常识问题,但作者都要认真注释个几本书来,很多注释简直是幼稚,比如西施的注释。又有很多注释与本文无甚关系,甚至是画蛇添足,但作者乐此不疲一大堆一大堆列举,只能有一个好处,证明作者负责任,书看得多,有卖萌之嫌疑,除此之外没有任何用处。导致本书的注释和中西文引书目录占了全书的三分之一,很多的注释和引用目录简直是懒婆娘的裹脚布。

虽然问题很多,但作者的治史态度认真,值得我们的学习。通过本书也基本上了解了清初和南明的历史,而且不像国内的一些史学著作那样充满阶级观念和民族感情,作者基本上是公正的,因为作者毕竟是外国人,是旁观者。

《洪业》读后感(九):教你怎麼做學問的經典....

魏斐德的這本大作相信很多人都知道,雖然時英版應該絕版很久了....

之前新星再版改成精裝後終於下手,雖然價格變貴裡面的錯誤也都沒改實在有夠騙錢。

《洪業》,顧名思義,是在敘述大清王朝從開國到入主天下的經過。碰巧最近閻崇年的那本《大清開國史》也出繁體版,我看了一下序言,閻先生說寫這個主題的方式,在年代取捨是有差別的。像魏斐德就寫到了三藩平定才結束,這其中的差別怎麼區分不是我關心的,不過,閻氏的作品似乎著重很多在戰爭方面,而魏氏則主要關心社會各階層怎麼樣接受1644年滿清這個異族再次入主中原的轉折。

關外漢人長期跟異族接觸,他們在是最早接受滿人統治的一群,這之中對他們的衝突並不會像長城內那樣強烈,畢竟他們離鄉背井本身就有很大程度跟故鄉切割,而生活方式的改變也會影響人的習慣,儘管在血統上可能不能改變,但真正決定情感的還是現實環境。這方面,魏裴德引用了不少文獻,甚至是英美殖民的一些事例來協助說明是很值得佩服的。

真正矛盾的是關內人。

儘管有些人覺得這樣說法老套,但明末政治,黨爭導致國家衰亡是包括連芬納在撰寫《統治史》第三卷也提到。腐敗的吏治加上天災外患,種種都是政權崩壞的標準公式。事實上也不是沒有有志之士意識到這點,可是南明實際上只是延續了北方舊朝廷的一切弱點,而新入關的清廷,不論是多爾袞還是順治,都意識到了不改革這個病徵,是無法奪得“天命”。對於一些士人而言,除了私利之外,想要發揮其階級義務,新朝似乎是個好抉擇,要為異族效力當個貳臣,還是繼續當個忠臣而埋沒一生。換個角度來說,清廷也不是沒有煩惱。完整接收明朝官僚體系,代表著惡習也會跟著過來,而且高層本身也是鄙視軟骨頭;但是,統治這廣大領土必須要有熟練的人,於是必須要兢兢業業,杜絕種種徵兆,並努力培養新秀,完成世代交替,等在三藩之亂時,真的會有忠於清朝的殉難者出現時,才算被承認是天命所歸。

下層民眾基本上在明末都是最苦難的一群人,天災人禍,戰爭頻仍,不斷爆發的階級鬥爭,實際上改變不了太多。當然,最終結果還是需要強而有力的政權出來維持秩序,才能控制大局。但不管怎樣,他們都是聲音最微小的一群.....

傳統上說,「馬上得天下,不能馬上治天下」,清朝之所以能夠在華夏開創近三百年國祚,就是在於其漢化深入,能當好一個標準的中國王朝。但最近這些年來,在美國的漢學家開創了一個“新清史”流派,主張應該把大清從傳統中國王朝的視角中解放,而是以一個內亞帝國來觀看。明白的說:「中國是大清的一部分,而不是大清是中國的一個朝代。」

這樣的說法確實是頗有新意跟值得探討,不過在華人學者界中卻引起不少反彈,尤其是碰觸到敏感的政治問題,更加顯得敏感跟火上加油,把原本簡單的學術觀點,變成統獨分裂的炸藥。

先從最基本的命題開始說起。

究竟“中國”這個詞該怎麼去定義它,就有夠花筆墨了。我相信大清皇帝都會宣稱自己是中國的皇帝,但他們同時也是滿、蒙的可汗跟西藏的統治者。就像是同時期的奧圖曼帝國攻滅拜占庭之後,也把“凱撒奧古斯都”的頭銜據為己有一樣的意思。在這種語境下的中國,難道能跟現在你我所想的畫上等號?

或許,我個人比較喜歡用“天下”這個詞彙。清廷有德,受命於天,具有統治萬民之權,建立一個“世界帝國”的文明盛世。它的身分可以隨著民族的傳統而改變,但它都是那個高高在上的統治者。

扯的太遠了。其實魏裴德本身在本書中並沒有談論到這部分,只是筆者順著他的一些思路跟最近看的文章有些感觸,藉機討論一下。

《洪業》是一本很出色的作品,滿滿的註釋雖然有點厭煩,但他充分展現了怎麼做學問的高水平。或許,隨著時代久遠,也不會褪色,就是給本書最好的肯定吧。

《洪业》读后感(十):士人成就的洪业

失去美人陈圆圆之后,“复社四公子”之一的冒襄遇到了同样聪慧可爱并一心委身与他的、债台高筑的董小宛。在钱谦益的帮助下,这对情侣得以日日厮守。钱谦益不久前也堕入情网——被陈子龙拒绝后的一代名妓柳如是投入了他的怀抱。

这样充满浪漫色彩的爱情发生在一个日薄西山的时代。

倘若对17世纪的中国历史略有所知,我们就可以知道满人的洪业不仅仅建立在军事的征服上,更多在于将文明人请入他们的宫廷。庙堂之上,皇太极重用了范文程,多尔衮容纳了洪承畴,而福临更将陈名夏请入了他的内廷。江湖之中,金观涛在《兴盛与危机》中所称的宗法同构体—仕绅集团—保存的组织结构信息成为了新王朝建立的基石。正是这种对儒家文化的接纳使得历史回到了原来的位置,清朝已同明朝相称了,它不但取代了明朝的统治,而且比前者更能胜任。