《“鬼子”来了》是一本由杨奎松著作,广西师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:48.00,页数:226,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《“鬼子”来了》读后感(一):中国社会与现代国家的种种不兼容

作者在财新周刊杂志上的历史随笔专栏合集。虽然是合集,但是整体上还是有一个脉络的,就是中国从一个前现代的农业国,转变成现代意义上的国家的种种努力和艰难历程。这个转变不是自发的,而是在列强的坚船利炮的逼迫下开始的,所以书名叫做《鬼子来了》。

中国传统上的家天下体制,与建立在自由民主或者民族主义基础上的现代国家格格不入。家天下体制下长期形成的社会模式与文化传统,也很难转变为以自由和契约为核心的公民社会。书的前半部分描述了中国社会与现代国家的种种不兼容,原因在于中国人并没有形成真正的民族认同,也就没有形成真正的民族主义。

实际上,中华民族这个概念不过是为了抵御列强的侵略才提出的,年代并不久远。正如中华文明五千年的概念,也是为了增强民族认同,民族自豪感而提出的,政治意义远大于学术意义。

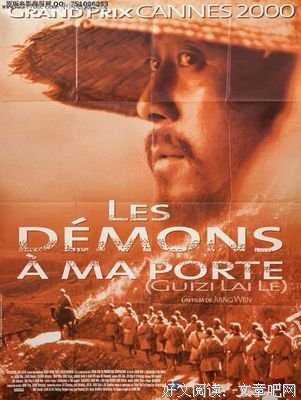

民族主义的形成并非一帆风顺,一蹴而就,毕竟在家天下体制下浸淫了近两千年。直到日本大举入侵,抗战全面爆发,中华民族在这场严重的危机之下,才真正团结一致,同仇敌忾。而即便此时仍然有很多农民像电影《鬼子来了》里面的马大三一样,只想活命,不讲民族气节,政治觉悟相当不高。

微信公众号:小盆哟「littlebasinyo」

《“鬼子”来了》读后感(二):读杨奎松《鬼子来了》

《“鬼子”来了》读后感(三):太不“杨奎松”了!

我想弱弱的问一下:这是杨奎松的书吗?嗯,这当然是杨奎松的书了。

但是当我读这本书时,与之前读《革命:中间地带的革命》、《革命:西安事变新探》、《革命:国民党的联共与反共》、《开卷有疑》、《谈往述怀》和《忍不住的关怀》等书时的酣畅感,可谓相去甚远! 这本《“鬼子”来了:现代中国之惑》真是太不“杨奎松”了! 身为国内首屈一指备受尊崇的历史学者,杨奎松的历史著作给我的感觉是扎扎实实、有理有据、新论迭出,其著述兼具学术性与文采性,更悉以历史为镜,充满了现实观照。读过杨著数本,历来也十分尊重杨老师的学问造诣与情怀修养,自觉算是一个“杨粉”了,但不得不说,这本书着实让我大失所望。 在阅读中,越往后翻阅越觉得不对劲,和我之前所读过的杨著实在不是一个口味儿!根据本书作者后记,本书所收录的22篇文章(不含序言)系杨于2015年受邀在《财新周刊》杂志文化版上发表的历史随笔或读史札记的专栏文章的结集。 作为一名读者,如果之前你没读过杨著的话,那么这些文章粗略地翻阅一下还倒都算是不错的。可是既然读过了,包括其他一些术业有专攻的学者的书,则难免不会对此书产生大大的落差感!读这本书给我什么感觉呢?一是不顺畅,二是大而无当的题目,三是没有什么新创见。 先来说不顺畅。这里的“鬼子来了”,自然是东洋、西洋对近现代中国的一系列冲击与影响。但在阅读中明显能感受到作者的蹦跃性,叙述转折太快,缺乏一些过渡或引介,少了那么一点儿逻辑感与结构感,显得有点儿零散、唐突和操之过急。谈着谈着西洋忽然跳到了东洋,这个尚未说清道尽忽然又叉到另一个话题上去了,这种情况频频出现。 其次,题目虽然多用问句,但都起得太大、宽泛,而实际内容叙述的又不丰厚、深邃,即题目与内容不相应,这可以说是本书最大的一个硬伤!比如“为何中国人都不爱国?”、“种族平等?”、“民族国家,还是国民国家?”、“这个世界到底是谁化谁?”等,这些问题绝不是一篇专栏文章所能承载的,所以未免显得有些大而无当。 看到本书书名与序言介绍,我本以为杨会写的很出彩。但实际上,其所涉及到的一些中国近现代史上的主要问题,笼统来说其实都没有什么新的见解。比如其中一个重要话题是,东西两洋“鬼子”的步步紧逼与不断的侵略掠夺,催生和加快了中国本土国家观念、民族主义与爱国主义,以及自强、奋斗、团结等精神的诞生与迅速传播。这一点根本算不得新创见。再比如提到爱乡还是爱国时,说到一个连家乡都不爱的人怎么会去关心、热爱国家。这就有点儿老生常谈了。 此外,与杨氏著述风格相差极大的是,本书所引用的一些资料竟然都没有标注出出处和来源!这一点真是太不“杨奎松”了!再就是,书上还有一些内容重复了多遍。 当然,这并不是说本书无所可取了,书中还是有一些很有价值的小细节,都是第一次听说。比如咸丰年间,曾因礼节等问题杀害了英国巴夏礼使团一行39人中的18人(第二次鸦片战争)。再比如,鸦片战争期间,三元里人民不但有抗英斗争,同时也曾充当过英军的后援,帮助背送弹药、刺探情报等。还有提到美国人分别在18世纪、19世纪和20世纪的对华态度时,经历了从“尊敬”到“厌恶”再到“善意”的转变。 也许正是充满了对杨的敬仰与其著作的期望,所以才实在看不下去此书,倍觉失望!又或许真的是如杨奎松自己所说的,其本人很不喜欢也很不习惯写专栏,言外之意兴许是擅长专题研究与述作,所以才导致了这些问题吧。 上月才买了杨老师的新书《边缘人纪事》,还尚未翻阅,与此同时,也很期待杨老师的下一本专著!杨老师啊你别再写专栏了,实在太掉价了,好好搞学问吧! 以上,且算是一顿牢骚话吧。当然,看书是为了吸收有益的知识而不是挑毛病。若有不妥之处,且望观者见谅! ps不想因为带着敬重杨老师的造诣与修养的先入之见就给本书打高分,所以还是实事求是一点吧。 2016年12月

《“鬼子”来了》读后感(四):中国作为一个国家的历史并不悠久

之前看过卜正民的《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》,该书全面展示了抗战初期沦陷区的历史图景,沦陷区居民对于日军入侵有着多种反应,有人被迫与日军合作维持沦陷区秩序,有人趁战乱机会捞国难财,有人希望借助日军组建伪政府的机会官运亨通。此时产生一个疑问,既然沦陷区普通民众没有沦为亡国奴的意识,那么1937年时中国是否作为一个现代民族国家而存在?

杨奎松的这本书算是部分回答了我的问题。 《爱乡还是爱国》一文中提到鸦片战争中三元里抗英事迹,教科书错误地解读为“普通民众奋起反抗英国侵略军的民族情感”,实际上只是广州当地民众保护家乡的行为,并不是保护清朝或者中国。保护家乡与现代民族国家的“公民意识”并不一致,后者是“建立在高度工业化和城市化基础上,由市民身份发展而来”。

《不知有国?》一文中则解释了古代中国“精忠报国”的内涵。在农业社会下,“国家多半只是代表着权力正统的君主,代表着政治正统的官僚和代表着文化正统的社会精英阶层的寄身之所”,故而在外族入侵时,甚少有普通民众自觉反抗,除非外族直接威胁到他们的生命财产。

民不知国的传统,一方面可以说是因为民众愚昧,另一方面近现代中国作为一个国家的建立时何曾给他们带来了保护。《四世同堂》里的祁老太爷经历的改朝换代事儿多了,“该交的钱都交了,但政府却跑了”,此时中国对于祁老太爷而言,真的只是一个没用的幻象罢了。

《“鬼子”来了》读后感(五):爱国·卖国·害国

近年来,对于爱国还是卖国的问题,中国的知识精英和普罗大众之间日益撕裂,论战没完没了地进行着。一方是各种抵制出征,一方是各路长文短评,一方怒骂对方卖国,一方哀叹对方害国,双方都坚信自己才是真正的爱国者。

这一切,杨奎松自然是看在眼里,记在心里。从接下《财新周刊》文化版的专栏,到集结出版这本《“鬼子”来了》,他一直在思考着中国民族主义的问题。作为一名长于中国近现代史的学者,他从史料中爬梳出相关话题,以史学随笔的方式娓娓道来,产生以史为鉴的效果。

一本书,两种读法。是按照字面意思,跟着杨奎松探讨一番康梁孙蒋们的国族观念史,还是玩一场微言大义的把戏,从杨奎松的隐微书写中读出他自己对爱国的理解,读者们请随意。

杨奎松:《“鬼子”来了:现代中国之惑》,广西师范大学出版社,2016

原载季风书园微信2016年8月10日

《“鬼子”来了》读后感(六):为什么中国人会不爱国

再大的国,不能与民众的幸福与自由成正比,又有什么意义?不过是更大的牢狱而已,是一姓帝国的家私而已。帝国威猛如秦帝国,疆域辽阔如唐帝国又如何,与民众的福祉何干?!靠暴力与强权意志捆绑在一条战车上的民族,离心离德是必然的,稍有外力作用,必然坍塌。而每一次帝国的更迭,王朝的变换,都是血腥暴力的延续。前朝的掌舵者打着天纵神明、不二人选的旗号,走上权力之巅。后来,又被捆猪崽一样,拉成一片被咔嚓了。后来的权力欲们,又扛着解民倒悬、匡扶正义的幌子做着更改权力法人的勾当~再后来,被另一帮人又跟捆猪崽一样咔嚓了。而这城头猛换大王旗的事儿,与民众何干?人民不幸的一次次被代表着,在大一统的高墙里继续着顺民和被奴役的命运。而现代意义上的国家、政府,宪法,权利,等等,这些高贵而神圣的词汇,都是洋鬼子文明的社会,西风东渐而来的。希望我们的民族能走出传统文化的陷阱,首先是摒弃大一统与中央集权政治的狂热崇拜,只有如此,才能是一个现代文明社会的人。(听说姜文的电影鬼子来了一直没能在电影院上映成功,广电总局的担忧是什么可想而知了)

《“鬼子”来了》读后感(七):国民的爱国,和爱国的国民

在看这本书之前,我还看过杨教授所著《忍不住的关怀》,说实话,我不记得书中大部分内容,一是本来看书记忆力很差,二来他写的内容并非是显而易见的东西,需要思索,需要消化。

这一次,我打算好好消化他的书,所以在读完第一遍后,我握笔之前又粗略看了第二遍,才开始在脑中整理好了大致的中心思想。

杨奎松,华东师范大学教授,主要研究中国近现代史,而这本书也真是与中国近代化和现代化之路做了诸多思考。

本科时期,我总是忘不了近代史老师说的一句话:中国近代史才能称为真正的“历史”。她的意思是,中国近代史影响了余下中国的国家命运和发展,内核太丰富了。

书中汇集了他零散的随笔、感想吧,我想书中的关键词是“国民意识”和“爱国主义”。

鬼子来了,可是中国没有国民意识,也没有爱国主义。但是近代激发了中国的爱国主义,涌现了众多的爱国英雄,也催生了很多感人至深的爱国故事,就如前段时间刷爆朋友圈的《战狼》电影,把中国这种爱国主义渲染到了极致,时下,要是谁被骂不爱国,那简直能令人暴跳如雷。

发展至今,爱国主义仍然是狭隘的。这太好印证了,看吧,在抵制进口货的偏激下,在满口辱骂的语言中,爱国听起来如此高尚,但是行为却可以低贱到尘土中。

而现代国民呢?杨教授在书中提到了所谓“国民”,按照现代西方的观念,旨在强调主权归属全体国民,享有个体自主性和参政权的公民。关键词“法治”和“参政”。

在《鬼子来了》的电影中,村民并非国民,不知有国,所以,没有国家的参政权,他们也就不知爱国了。

现在的国民在法治逐渐健全的社会中,参政意识略有增强,但依然是探索中。比起欧美国家的现代意识,依然没有足够的土壤和水分。

欧美国家也不是完美无瑕的,书中引用来一些辱华、种族歧视的例子,我想是用来说明,国民问题是全世界的问题,并非是某一个国家的特例。因为国民避免不了国家的局限啊,如果失去了“爱国”,你还算本国国民吗?

在近代挣扎后,中国选择马克思主义,但这并不是中国的历史“幸福终点站”,因为国家还在涅槃之中,依然成长,依然在挣脱旧躯壳。

《“鬼子”来了》读后感(八):读物《鬼子来了——现代中国之惑》

其实买这本书的吸引力来自副标题,“现代中国之惑”。作者开篇第一惑,便是,不知有国。

当然,“鬼子”来了。带来不单有坚船利炮,还有有科学民主,更有把百年来落后挨打,四分五裂的中国,一步步逼向民族独立,文化复兴的历史新起点。

作者在最后一章解惑,“一个人,只有属于一个国家并为之效力时,那个国家才会为他提供服务和保护,反之,他将无立足之地。”

所以,按照人类社会现代进程,就是“世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。那么,“鬼子”来了,也未必不是一件好事。