《乞力马扎罗的雪》是一本由[美国]欧内斯特·海明威著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:197,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乞力马扎罗的雪》读后感(一):该不该读翻译书

许久前就知道这部书,以前上学的时候读过海明威的老人与海,所以这次买来这本乞力马扎罗的雪,昨天早上刚刚读完,自己算是硬着头皮给读完的。海明威的书多是细节描写,细节描写刻画生动来表现一种思想;

很可惜的是,我没有国外生活的背景,也没有到欧洲或者国外去看一眼的境遇,实在是领悟不到这位文学巨匠通过细节对话要表达的意思,还有外国人的对话方式,也让我很困惑,那一来一往重复的对话,让我感到很乏味,但是,是不是有过西方生活的背景的人更能够理解呢?

我不由的会想我是不是还是更适合我们国家作者写的书呢,或者自己更有能力了去看原著,很明显,看原著我觉得我是实现不了了,英语不行,更不懂其他外语,要看外国书籍就只能看翻译版本,翻译过来的外国书籍还能保留作者的原意吗,很是困惑

《Midnight in Paris》,一辆马车从石板路上哒哒而来,年轻人在温柔的午夜回到灿烂的20年代,落雨的巴黎。酒馆里微醺的海明威对他说,你是作家,去观察。

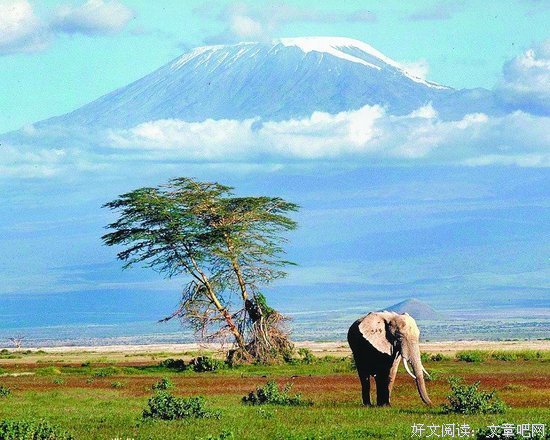

乞力马扎罗雪山上,感到死亡逼近的男人回忆,几天前还曾细细记下鸟儿飞行的姿态,想要写在未来的书里。

就像是记录自己所见的飞鸟,海明威微妙地切换着观察的视角。恋人等待列车的对话,男人的独自垂钓,雪山上挣扎的真心和假话, 一桩未了的带着玩笑似的谋杀,列车上妓女的回忆,虚无之于咖啡馆的侍者,孩子面对疾病和暴烈的死亡的反应,诊所里奇怪的病友。

是什么让活着成为这样的苦难?

不同于毛姆总是含蓄的,微微嘲讽的口气,海明威精准且诚实。关于男人的孩子气,关于自我摧毁和被摧毁,他们一样毫不留情。

A man might be defeated, but never destroyed. 硬汉,鱼的脊骨,干瘦的脸颊,烈日炙烤的颜色。蓝天大海的辽阔在宫崎骏是豪情和浪漫,在海明威是铮铮的铁骨,有棱有角的生命。

他是一个有力量的男人,然后才是一个最好的作家。

我想,他心中有真正的热爱。

雪豹,你死去之前,在雪山之巅看到了什么?

《乞力马扎罗的雪》读后感(三):一本关于死亡的书

重读大学时代读过的书,当时的印象,最尖锐的是“死神骑着自行车”和“乞力马扎罗方形的山顶”。

原来,这是一本关于死亡的书:

《弗朗西斯•麦康伯短暂的幸福生活》中麦康伯的意外死亡,或者说是作死

《乞力马扎罗的雪》中的哈里在感受死亡

《世上的光》中的妓女在为死去的人争风吃醋

《一天的等待》中的孩子因为发烧而恐惧死亡

《白象似的群山》,是迷惘;《大双心河》,是追寻。

《乞力马扎罗的雪》读后感(四):你看到乞力马扎罗的雪了吗?

小说前文一直在铺垫,到最后才是真正的亮点。男主人公在经历琐碎平凡、单调乏味的生活之后,感到十分疲惫,几乎期待死神的降临,如同被手榴弹击碎肠子却死不了的军官那样,但是后来他看到了乞力马扎罗的雪,雄伟、耀眼,是他想要去的地方,这就是摆脱单调生活困境的美,摆脱世俗纷繁的纯洁,层叠壮观的厚重感。反观女主,纸醉金迷中过着缺乏厚重感的生活,男主离开后,梦中父亲粗鲁,醒来纱布晃荡,犬柴不理,完全庸俗化了,平凡化了。

迷茫的时代,我们该追求什么?是平凡的生活,还是乞力马扎罗的雪?

希望每个人心中都有乞力马扎罗的雪,有想要到达的远方。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

因为是隔天看的,雪豹已经忘记了,还有最后以为是男主真的飞走了,就看错了她变成他,最后一句呼吸声那里。不过引起了我一个很好的设想,在小说中,飞走是梦,死亡是现实,如果反过来呢?是否会有意蕴的改变?飞走是现实,死亡是梦。那无疑是积极的。

现状是死亡是真的,飞走是最后的梦,也就是说我们是难以摆脱现实困境的,不管有没有崇高的理想,最终都会被现实磨平棱角。但是最初的雪豹寻觅死亡在乞力马扎罗,冰冻成了永恒。所以不管现实如何困难乏味,还是要坚定追求理想,哪怕终其一生都追求不到,但是至少可以不落俗套留下能够永恒的东西,这是作者的指向与心愿。

《乞力马扎罗的雪》读后感(五):你是客观的,你是理智的,你是层次分明的。

我忽然间觉得,你认为的小事,可能是别人的大事。而你觉得是大事兴许人家觉得那都不是事儿。所以一件事情的错误发生并没有谁对谁错,只能说是三观的不同。从这一点上来看,要维持一段友好的关系是多么的不容易,隔壁家的狗吠一声,都可能分崩离析。

天才都是孤独的,为什么孤独,交不上朋友吗?谁会交不上朋友呢?为什么说人生得一知己就死而无憾了?交朋友真的那么难吗?我想,谁都能交上朋友,这世界本来就是由一个朋友圈到另一个朋友圈。只是天才不愿意把过多的精力放在维持友谊上面,有时候交朋友真的是一件耗费精力的事情,令人烦躁,心生厌恶,而又不能独自潇洒。

每当为这些烂事烦躁的时候,不如就问一下自己:你没有更重要的事情做了吗?体重下百了吗?银行账户的零头数不过来了吗?面对镜子中的自己你能由衷的微笑了吗?你觉得马云会为这些事情忧愁吗?不能,不会,那就多关注自身,OK?

扯得有点远,但这就是我这几天的心情。

我很喜欢海明威的文字,那么冷静那么沉着那么不动声色,连死亡在他笔下都显得那么的理所当然那么的平常。

你怕死么?每当别人这样问我的时候,或者我自己问自己的时候,我都毫不犹豫地说“我不怕死,只要过程不要太痛苦,不要太缓慢,最好一瞬间。“但是,那是因为你没有接近过死亡,你不知道那种濒临的感觉。没有吃到糖,尚不知道糖果的味道,从何谈起喜爱不喜爱。死亡也一样,没有接近过,答案都没有可靠性。

白象似的群山中男孩和女孩对一个胎儿决定去留的争执。麦康伯正要突破自己时被自己放荡的老婆意外枪杀。乞力马扎罗的雪中哈里缓慢的死亡过程。杀手中奥利对于别人要杀他时的态度。一个干净明亮的地方中老头的自杀未遂。印第安人营地中丈夫的自杀。在异乡当中退伍将军面对妻子的死亡。

最终,大家的归宿都是一样的。一抹黄土,一阵风。但是我们到达终点的形式确实各异的。

我最接近死亡的一次是高三那年在厦门的中山路,我自己一人去逛街,在光合作用里买了两本书,书名是什么我已经不记得了。回来的时候搭乘taxi,我在车上和司机聊得满high的,突然间我重心朝前,把挡风玻璃撞得凸出去了,双脚膝盖也撞得绯红,一切都太突然了,我也忘记了害怕,自己开门下车坐在马路上打电话给小姨丈。小姨丈接我去医院检查了一下,除了头上粘了些碎玻璃和膝盖的痕迹外,一切都还好。我还心心念着我的那两本书忘了拿。事后倒也没多想,再往后也很少在想起来。

倒是很怀念我养的两条小狗和爷爷奶奶。倒是他们的离去,让我更真实地体会到了死亡,害怕死亡。

哈里在面对死亡的时候,把他的一切事情都幻灯片回放了一下。脾气暴躁反复无常。“我们这一生做什么都是已经注定了的,他心想。你生存的方式就是你的才能所在。他这一生都再以不同的形式出卖生命力,当在感情里陷得不是很深时,你反而能够物超所值地付出。”

你生存的方式就是你的才能所在。你面对死亡的方式,也是你对自己这一生的总结。

我倒比较喜欢奥利对待死亡的方式,倒不是说他不惧怕,而是我认为他知道害怕也没有用,只能用佛教角度来看待这个问题,生死有命,不要逃离。倒是尼克伙伴们被吓得半死,奥利没逃,他们逃了。

印第安人营地中的丈夫的自杀,这个有点欧亨利结局的小短片,让我在深夜里阅读到的时候背后凉意袭来。海明威的文字很有画面感,我总能不自觉地补脑呈现。他为什么要自杀,整个文章中他没有说过一句话。但我觉得丈夫的自杀虽然是文章中的高潮,但却不是重点,只是一个反衬。衬托出妻子在没有麻醉的情况下剖肚生娃的惨烈情形。

“说实话,我一点也不在乎;人只能死一回;我们都欠上帝一条命;不管怎么样,今年死了,明年就不会再死了。”

总之,人生苦短,常在爱中,至于那些被虚度了的大把光阴,被消耗的青春与虚无早一刻止损都是大幸。come on,let me turn u on。

:今天打给姐抱怨姐姐工资比我高三倍的时候,姐姐说可她要还房贷呀。我说那是因为你有房啊~,姐说你也有啊,我说我有个毛,姐姐说,你有左心房和右心房啊!

《乞力马扎罗的雪》读后感(六):生离或死别 都抵不过思念挣扎。

好在这样一个罅隙,不是在死亡的边缘,才让自己悔恨不已,那些经过的人和事,就像幻灯片一样,在那个罅隙,将你吞噬。也许,你看到的是曾经收到心爱礼物时的欢愉,也许,你看到的是面对恋人无奈而又痛苦的别离,也许,你看到的是你面对陌生人时的冷酷无情,这种也许……太多。

没办法割舍的,不是过去的人或事,它也许从一开始,就是一种想念,一种尽管物是人非却依旧抵不过的挣扎。无论曾经的人,是和你相遇在河边还是山脚,是海畔还是村落,你总会在过去的某个时候,回到那个地方,然后开始感慨时光飞快,还是感慨曾经的诸多遗憾。这也许是心底的一面照片墙,照片里没有人,只有那熟悉的地方,某天会在遇到一个新朋友时忍不住讲起那照片里的地方,却不会对照片中的那个人,多做描述。你也许会认为这是一种逃避,或者是一种遗忘,其实你们都错了,这将是对你而言,最重的想念。

《乞力马扎罗的雪》读后感(七):讲故事的人

近一年已经看过很多海明威的小说了,之前集中看他的小说还是在大学时代,那时候比较钟情于海明威、杰克伦敦与爱伦坡的小说,喜欢他们那种硬汉、侠客却偶尔坏坏的形象。

时隔多年,再次集中阅读海明威的小说,除了依然激荡着一腔热血,却也更多冷静的关注海老头的写作技巧,即他自成一体的“冰山法”。在他对文字高超的掌控下,故事的脉络, 人物的内心,都像是一杯烈火威士忌,在最初晕眩的冲击后,读者慢慢反过味来,或是哈哈的笑骂一句老混蛋,或是陷入长久的沉默,想起自己那些与之有着共鸣的故事。

中西方的文学(音乐、美术甚至是体育)创作有着气质的不同,比如读日本小说,没点儿耐心是不行的,大段的独白,大段的反思,大段的纠结,人物的内心世界的变化有时候更是高于故事的发展,并决定着最终的结局,而读者的观感也像是透过纱幔看那背后的影影瞳瞳,难以言状。

而读海明威的小说,他不会管主人公心中的那些小宇宙,而更多是通过对话、动作去推动情节的发展。这样的感觉有点像是在看电影,读者看到那一丝不易察觉的狡黠,听到那一声咕哝难辨的咒骂,嗅到隐藏在干草堆后受伤雄狮的腥臊,而就是这些小细节,将故事人物的内心世界全部折射出来,好与坏,留给读者自己去判断。

而不附加自己的好恶判断,只是呈现一个事实,却也是东西方文学的共通点。我也在写人物,身边的那些小角色,老人、妓女、赌徒、矿工、司机、普通的劳动者。在整理书稿的时候,看到我前两年写的那些故事,总喜欢在最后来段说教,陈诉自己的观点。但现在看来,真心感到狗尾续貂:我算老几,凭什么要用说教强奸别人的思想。而真正的好文字,确是那种看透不说透的克制。毕竟,我只是一个讲故事的人。

《乞力马扎罗的雪》读后感(八):还未体会真切就结尾了

海明威的小说集,每个地方都值得细细品味,这只是我第一遍读,并不太细致,但偶尔注意下书中的小地方,就会有别有一番天地的感觉,我想,以后重读会更有收获吧,期待着。

先谈几点感悟:

1.好几篇小说都用了尼克这个名字,是偏爱吧;

2.有几篇印象较深:《大双心河》、《弗拉西斯·麦康伯的辛福生活》、《乞力马扎罗的雪》、《印第安人营地》;

3. 有几篇侧重环境描写,主人公的描写少;有几篇,对话运用的多,用对话展开故事;

4. 很多篇读完都有意犹未尽之感,感觉作者有所指,但我又感觉不真切,还需多读多体会。

2014年4月1日 17:12

《乞力马扎罗的雪》读后感(九):有一个人叫尼克

有一个主人公反复出现,他的名字叫尼克。大双心河中尼克仔仔细细的钓鱼,在荒芜中孤单坚强的生存;杀手中尼克是一名快餐店的侍者,自己不能改变现状,不能帮到已经绝望的人,心中充满对人性的恐怖之情;印第安人营地中尼克是一个小男孩,陪着父亲到印第安营地在缺衣少药的情况下为临产妇女做剖妇产手术,之后又目睹了生产妇女的丈夫因受不了刺激而自杀后的死相,一夜之间亲临生死。

或许这本书中每个故事的主人公都应该叫尼克。他经历了战争,身上残留下无数个弹片的痕迹,还有些小小的残疾;为了生存,在小餐馆、酒吧、咖啡厅打过工,守在黑暗的吧台里看着阳台、阳台上随风摆动的树影以及独自喝酒的孤单老人。他与很多女人调情,最后选择了一位有钱的女人结婚,他经常看不惯她富人的作做与无聊,可是喜欢她的钱,毁于她的钱。最后他腻了,像那只靠近乞力马扎罗西主峰的地方冻僵的雪豹尸体一样死去,至于雪豹在那么高的地方寻找什么,没有人做出过解释。

《乞力马扎罗的雪》读后感(十):《乞力马扎罗的雪》(海明威)

一本短篇集,十个故事,结果读了小半个月。每个故事都有大量的对话和意识流描写,第一遍永远云里雾里,有种“这就完了??”的感觉,于是返回来读第二次。 非常有冰山原则的特色,即只让八分之一的内容通过文字描写浮于水上,而将剩下的八分之七交由读者自行想象,所以每一篇文章都能让人揣测很多,对话之前发生了什么事?之后又会发生什么事?人物出于怎样的心理状态?多读两篇就会觉得累,所以看得非常慢。 故事上最喜欢《弗朗西斯•麦康伯短暂的幸福生活》和《乞力马扎罗的雪》,前者表现了主人公复杂的感情纠葛和内心世界,后者对死亡的描写令人生畏。读着最舒服的是《大双心河》,自然而又流畅,从中也能看出一战给作者内心留下的深刻创伤,焦虑不安的情绪也不时从作品中透露出来。