《帝国的年代:1875~1914》是一本由[英]艾瑞克•霍布斯鲍姆著作,中信出版社出版的平装图书,本书定价:48.00,页数:400,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《帝国的年代:1875~1914》读后感(一):日益重要的边界

如果问“资本的年代”和“帝国的年代”有什么区别,我想最根本的、经济的回答是:资本的形式从自由放任进化为垄断。而所有进化的原因,始于利润的下降。不可否认,在无差异化的产品大规模生产和自由贸易的条件下,利润会变得越来越微薄,而这也正是这一段时期发生的重大改变。另外一个重要的变化,是经过19世纪的争夺,发达的欧洲,已经逐渐变为民族国家为主的构成形式,而过去部分边界的资本竞争,也渐渐因为民族国家的存在,加入了贸易保护和类似的为国家服务的有形的手——自然竞争的土壤在改变,自然竞争变得越来越不可能。

而这种从自由竞争到帝国的变化,最根本的原因,还是经济。告别了19世纪前期自由资本主义蓬勃发展,利润开始下降,竞争更加激烈,进而资本所有者在抱怨,民众生活更加困苦。资本所有者的抱怨,变成了合并、垄断,变成了各种卡特尔、托拉斯;民众的抱怨,变成了越来越频繁的革命与反抗。而这,应该正是19世纪末到20世纪初的世界形态。

说到和平与战争,关键点还是大国。在世界的边缘,诸如中国、中东或南美,即使战争不断,并不影响世界格局。相反,在当时世界的中心——欧洲大陆,大国之间形成派别,分列两端,互相对峙,只需一个导火索,火药桶便迅速点燃,然后蔓延。作者说的一点是很有意思的——一战的参战者,特别是年轻的普通民众,是怀揣着国家的荣光,自愿走上战场。这一点,也许与日后所有的战争相比,都是不一样的一点。

作者把一战,与20世纪80年代的世界相类比,最不同的一点,是一战前,虽然有互相对立的阵营,但每一个阵营的成员,似乎都不是那么固定与死忠,正是这种随时可能发生变化的组织,造成了巨大的混乱;而20世纪80年代的冷战,对立的两个阵营,泾渭分明。这也是从政治上,两者虽然相像,但结局不同的原因。也可以说,战火是大国(或在经济上最重要的国家)决定的,国与国是高度不平等的。

《帝国的年代:1875~1914》读后感(二):从美梦到噩梦(1875-1914)

相信,从小便要学习中国近代史的我们对于1875-1914年这段历史不会感到陌生,那是帝国主义最为疯狂和美好的几十年,全球化扩张、人口急速膨胀、城镇化迅速蔓延、地区间的差距日益拉大。在这短短几十年间,世界几近瓜分完毕,世界格局逐渐稳固,除了局部性的抗争,大体上是和平稳定的。在这本书中并没有详细描述一般性的殖民战争和归属,这也不是本书所重点关注的,而作者试图解释的是何以帝国主义的美梦急转而下进入到世界大战的梦魇中来。随着1848年革命的成果——德国和意大利统一,“国家”意识深入人心,同时伴随着日、美、德等新兴国家的崛起,这个时期世界资本主义显然同之前有所不同,此时它更像包含许多互相竞争而且尽量保护自己不为对方所利用的“国家经济”。列强奋起的时代正是世界版图已经瓜分完毕的时候,于是野心勃勃者时刻窥伺着别人盘里的“肉”,而逐渐衰落的老牌帝国只能消极守卫。

在各个殖民地中,普遍情况是宗主国所采用的仍旧是与过去以往相同的独裁专制统治,显然不同于母国所风行的民族选举制度,两者之间的矛盾日渐明显,而且越发难以调和。于是新殖民主义应运而生,又因贸易保护主义而得以加强。然而列强们却未曾料到,当自己还在因坐享渔利而窃喜的同时,殖民地正因为这一新政的优惠而蓄势反扑。正如舒尔采·格夫尼茨所言“欧洲将会把体力劳动的负担——先是农业和矿业,再是工业中较为费力的劳动——转移给有色人种,而它自己则心满意足地依靠地租、利息等固定收入生活。而这种情形,或许在为有色人种日后的经济和政治解放铺路”。

也许在1848-1875年间,还不曾有人担忧人数庞大的工人运动会带给当下资本主义世界的威胁,也鲜有人像列宁那样已经注意到位于资本主义边缘的“易燃物质”。总之,今非昔比,这时的工人群体为数庞大,而且无疑还在不断增长,他们使已经确立的社会和政治秩序蒙上了一层阴影,政治上的阶级和组织正在慢慢形成,革命性的必然结果预示着不断增加的多数自然会凌驾于日渐消减的少数之上,他们(社会主义者)希望资本主义能在其不能克服的内部矛盾下崩溃,而资本主义此时也在紧张思考该如何确保既有社会的合法性和既得利益。

反观国际舞台,有一种颇为流行的说法:发动战争是为了转移国内矛盾。不错,面对国力衰微和国内高涨的民族问题,奥匈帝国和奥斯曼帝国一同亲近于其强邻德国,企图获得庇护,它们遂形成同盟国;另一边,眼看维系稳定的大陆均势政策即将瓦解,又忌惮德国日渐强大的海军,英国也起而联合法国,同时劝服了在东边刚刚战败于日本的俄国加入,组成了与同盟国抗衡的协约国。忧郁重重的各国拼命的扩充军备,大战之下,乌云密布,一触即发。随着1914年6月28日,一名塞尔维亚学生的一声枪响,世界走向了黑暗。

后来,在讨论第一次世界大战的始作俑者时,绝大多数人都归咎于德国的野心。其实,在全球性的大洋中,所有国家都是鲨鱼,而所有的政治家也都了解这一点,与其简单指责某些国家和个人的野蛮行径,不如深思何以国与国之间的外交智慧陷于进退维谷、动弹不得的境地,最终要以一个共输的最下策来简单应付。罗马非一日建成,妄图坐享其成、洁身自好者不约而同地卷入了这场战争,如同作者说的那样“它就像大礼堂等待了很久以后,一出伟大而令人兴奋的历史剧终于开幕,在这出戏中,观众便是演员,战争意味着决定”。

《帝国的年代:1875~1914》读后感(三):殖民扩张与全球经济 ——霍布斯鲍姆《帝国的年代》读后

在经历了双元革命和资本主义的黄金时代之后,欧洲资本主义迎来了帝国主义阶段。霍布斯鲍姆并没有拒绝使用由列宁发明用来形容这个年代的专有名词。与前两部著作不同,《帝国的年代》是由他在法兰西学院做的13堂课的讲稿整理而成。尽管如此,他还是保持了一贯的严谨态度,在开篇回顾了十九世纪前半叶的历程,最后总结了十九世纪资本主义产生、发展和鼎盛的历史进程。全书除了十三堂演讲外,还包括序曲和结语。这十三章分别是百年革命、经济换档、帝国的年代、民主政治、世界的工人、挥舞国旗、资产阶级的不确定性、新女性、文艺转型、确定的基石、理性与社会、走向革命、由和平到战争。从内部结构上看,虽然霍布斯鲍姆没有将其分为两篇,但是我们还是能够看到政治史与文化史的分离,也就是说他还是延续了前两部书的写作风格。

19世纪80年代,欧洲不仅是支配和改变世界的资本主义发展核心,同时也是世界经济和资本主义社会最重要的组成部分。一个由已开发或发展中的资本主义核心地带决定其步调的世界经济,非常容易变成一个由“先进地区”支配“落后地区”的世界,简言之,也就是变成一个帝国的世界。历史上从来没比这个世纪更称得上是欧洲的世纪,即使未来也不可能。

在比较重要的意义上,本书所论时期显然是一个新型的帝国时代——殖民帝国的时代。资本主义国家的经济和军事霸权,相当长的一段时间都不曾遭遇到严重挑战,但是从18世纪末到19世纪的25年间,西方国家还不曾企图将这种霸权正式转化为系统的征伐、兼并和统治。

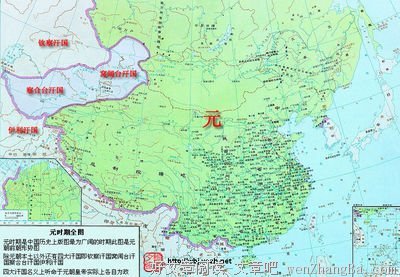

这种由一小撮国家瓜分世界的情形,堪称是地球日益分为强与弱、进步与落后这个趋势的最壮观表现,这个趋势我们在前面已经提过。1876-1915年间,地球上大约1/4的陆地,是在六七个国家之间被分配或再分配的殖民地。英国的领土增加了400万平方英里左右,法国的领土增加了350万平方英里左右,德国取得100多万平方英里,比利时和意大利各取得将近100万平方英里。美国取得约10万平方英里,主要是夺自西班牙之手;日本从中国、俄国和朝鲜取得的面积也是约10万平方英里。

比较合理而普遍的殖民扩张原因,是为了寻找市场。当时,许多人认为大萧条时代的“生产过剩”可以用大规模的外销予以解决。商人永远希望能填满拥有庞大潜在顾客的世界贸易空白区,因此他们自然而然会不断寻找这些未经开发的地区。资本与市场将全球联系到一起,欧洲以外的世界不得不面对帝国主义的扩张。

在面对欧洲帝国主义全球性的扩张,世界上其它地区的民族与国家不得不面对资本主义的强势挑战:其一经济的古老结构和社会的平衡逐渐被破坏;其二是固有政权和政治制度的生存能力被彻底摧毁。这些地区和国家,从1880-1914年间,就成为了一个经常可能发生、可能就要发生、甚至已经发生革命的年代。

世界历史已经被资本主义的崛起而彻底改变了原有的历史航道。世界从不相联系民族国家,变成了一个被市场联系到一起的全球贸易之中。为了争夺更多的殖民地,欧洲列强之间进行了激烈的较量,虽然这一方面加速了世界市场的联系,另一方面世界其他国家也必须面对资本主义的挑战。当世界殖民地被瓜分完后,列强间必然通过战争手段来决定世界未来的命运,这就是帝国主义发展的必然结果。