《邮差》是一部由迈克尔·莱德福 / 马西莫·特洛伊西执导,菲利普·努瓦雷 / 马西莫·特洛伊西 / 玛丽亚·格拉齐亚·库奇诺塔主演的一部传记 / 喜剧 / 剧情 / 爱情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《邮差》影评(一):(memo)media、诗、言语、表达

索绪尔的理论认为意指和能指之间具有任意性,我们选择一个词指代某物都是偶然的。对于邮差来说,意指和能指是割裂的,他对聂鲁达说:“我以前也有过这种感受,但我不知道怎么表达。”因为长期的孤立,不能找到两者间褡裢的桥梁,即media。media是一个抽象的概念,但电影中的具体形象可以指代它。邮差=media

暗喻(言语)=media

聂鲁达=马里奥的media

小岛=孤立

渔夫=漂泊在广袤无垠的意义表面,打捞

没有淡水=强化没有media交流的孤独意象

父亲寡言=封闭的个体

婚礼=外界相融的界点,封闭的个体裂开小口,父亲第一次多言

当聂鲁达离开小岛,马里奥丢失了邮差的工作,失去了聂鲁达,却最终获得了语言的能力,建立起与外界的联系。他说:我以为你带走了所有的美好,可是最后发现你留给我很多东西-》诗

诗=media

聂鲁达在面对马里奥请求他解释他诗中词语解释时,说道“我不能用我的诗以外的来解释我的诗”。诗不能解读,只是以心传心,我只能解释我的心和你的心,而这中间的媒介有什么好解释的?如果你没有理解,就证明这个媒介无法抵达你。

邮差与言语在意义重合。可以把《邮差》看成献给语言的诗。(语言指人类的表达,言语指符号。)

这让人想到人类最早的情感表达形式就是诗歌。

《邮差》影评(二):“一塌糊涂”的美好~

第一,是海湾的海浪声,小声的;第二,是海浪,大声的;第三,掠过悬崖的风声;第四,滑过灌木丛的风声;第五,爸爸忧愁的渔网声;第六,圣母教堂哀伤的钟声;第七,岛上布满星星的天空,我从未感受到如此美丽的星空;第八,Pablito,我儿子的心跳声。”——尊敬的Neruda先生,如果你听到,那么你就会记起我,和意大利……很久没有看过如此质朴而静谧的电影了~ 该怎么说呢?真挚纯朴的友情,美丽忧伤的爱情,宛若天籁般梦幻的西西里小岛。深深的被感动却没有留泪,是因为电影本身的美好胜过了结局的哀伤~ 无论是给Mario,还是致Massimo……

这部电影很惬意,它的迷人是一种我无法言喻的美~ 或许每个人的生命里都有诗意,或许Mario成不了诗人,但他却拥有诗人一般的情怀。他用他的暗喻和诗歌俘获了女神的芳心~ 没错,诗不属于写作的人,应该属于那些需要的人。当Mario对着亦师亦友的Neruda忐忑的说着他最不懂的爱情;当他无措的说着“我很痛苦,因为我恋爱了,可是我想一直痛苦下铺”;他整个的彷徨不安就好像担心诗人可能不懂爱情一般——我笑了,面对Mario如此认真的表情和他对诗歌的共产主义认知,让我开怀不已。但这还不是重点,好像第一次般、在电影里忽略了爱情的部分,而更为感动于诗歌的灵魂和友情的真挚。为离别时和Neruda的拥抱,也在为Neruda录音的日昼。太过纯粹的简单,久违了!小镇的美丽,清澈的如同透明而深邃的海水蓝,如同Mario纯洁美丽的心灵闪闪发光,真叫人看着觉得舒服~ 还有配乐,悠扬的、完美的和这个地中海小岛融为了一体……

这是一部隽永的电影,一首值得独自一人慢慢品味的诗歌~

语无伦次的,还是得再说一遍,真美~

《邮差》影评(三):邮差

这部电影让我感慨颇多,特别是结尾,总是出乎意料,但是我觉得有个大家出乎意料的结尾,恰恰能够体现出编剧的能力。感觉这部电影的色调看起来非常舒服,一点也不花哨,特别的平静而又舒缓。

故事很感人,具有很强的可看性,我看电影的时候完全的投入到故事情节里面去了,邻座的女的还哭了。

电影里的悲欢离合最让人动容,因为电影要在很短的时间里出很好的效果,同时爱情的力量也是伟大的。

电影的取景非常棒,特别是它的特写镜头,把所有人的内心世界都淋漓尽致地展现了出来。

这部电影充满了背叛、痛楚,但是在爱情面前,这些都是渺小的。只有爱情才是伟大的,爱情能帮我们战胜一切。

《邮差》影评(四):诗歌的平凡生活

一时兴起,参加了豆瓣的观影活动,小小的放映室、几位爱好电影的陌生豆优聚在一起,放映体验很棒,蓝光无删减版,看到好电影总是禁不住赞叹,对电影最多的投入就是真切感受人物的感受,邮差,讲述智利诗人聂鲁达流放意大利的荒芜海岛并与小镇青年马里奥的友情故事,开启了他的心智、让他的人格独立觉醒,这种淡淡的文艺电影一直不是我的菜,能让我感动的一直都是冲突激烈、表达人性的片子,但良好的观影体验让我投入,对这部电影有了更多细节的观察,我喜欢马里奥追求妻子时做的诗,说她的笑容像翩飞的蝴蝶掠过,说她的乳房像两团炙热的火焰,情感热烈,诗歌,一直是文字、情感最凝练的表达,最费脑力的表达,但却是最纯粹、最有情感力的表达。《邮差》影评(五):聂鲁达:诗歌是荒瘠土地上最后的玫瑰

在这小岛,大海多少大海

自流而来

无时不在

——聂鲁达

诗人是一个国家和城市的终极代表,因为只有诗歌才能诠释着一个民族的形象、血液与灵魂,记录这片土地深邃的历史和丰厚的精神。所以,普希金是俄罗斯的太阳,马尔克斯成为哥伦比亚的代名词。大英帝国只能日不落半个世纪,莎士比亚却至今照亮着地球的光辉。当然诗人写诗的方式有多种,除了文字,建筑、绘画、电影都是诗歌的载体。梵高使人遐想阿姆斯特丹,高迪让人向往加泰罗尼亚,小津安二郎吸引人去北镰仓。

对于美洲大陆一隅的小国智利,绝大多数时候只是世界地图上细小狭长的一个图标。然而因为大诗人聂鲁达,智利这个国家获得了跨越大西洋和太平洋的名声和赞誉。上世纪五十年代初期,格瓦拉和他的朋友那场举世闻名的摩托之旅就有一站是在智利。格瓦拉当时形容自己是到了聂鲁达的国家,可见在聂鲁达获得诺贝尔奖之前二十年,他的诗意就让他成了自己国家的形象代表。等到聂鲁达享誉世界之后,他的影响更是延伸到了不同的领域,尤其是对文学创作的后辈起到了启迪导师的作用。

聂鲁达去世十周年之际,智利文学界发起了一场纪念他的特殊活动,很多作家为聂鲁达创作了一部作品。其中一部长篇小说《邮差》尤其引人瞩目,描写聂鲁达在黑岛上与当地邮差结下深厚友情的感人故事。故事的主题非常俗套,情节也比较简单,全书总共不过100余页。作者却用精妙幽默的语言为友情与爱情披上了诗意的外套,书中完美的把聂鲁达的诗句和人物故事进行了无缝对接。既完成了自己致敬聂鲁达的初衷,同时使得作品本身也成为一部优秀的小说。

故事中的邮差小伙是十七岁的青春少年,他不想像祖辈一样从事打渔行业,幸运的在一个偶然的机会得到一份给聂鲁达送信的工作。小邮差和其他同龄男孩具备相同的内心特点:羞涩、迷茫与胆怯,却对外界的一切尤其是异性充满好奇与渴望。虽然每天都有接触大诗人的机会,小邮差却不敢轻易的打扰聂鲁达,等了很久他才鼓起勇气向诗人索要签名。那是在上班的一个多月后,邮差用自己的第一份工资买了聂鲁达的《元素的颂歌》,不仅获得了梦寐以求的签名,更是大胆提出要向诗人学习作诗,而他在这之前甚至不敢直视诗人和他的妻子跳舞。

在一个诗意的国度,诗人不是一个严格意义的职业,巴勃罗•聂鲁达最初开始写诗比邮差的年纪还小,创作享誉世界的《二十首情诗和一首绝望的歌》也不过才二十岁。他父亲也像其他父亲一样认为诗歌不如法律和医学有实用价值。聂鲁达之所以为聂鲁达,就是他不顾父亲的反对执着的坚持诗意的生活,乃至抛弃父亲的姓氏选择与19世纪捷克诗人扬•聂鲁达同宗。

也许是在诗人的熏陶渐染下,邮差不经意间就学会了诗歌的比喻性质。海天一色的小岛沙滩上,诗人和邮差并肩而坐遥望着大海。聂鲁达朗诵朗诵着自己的作品,声音随着荡漾的海浪波动起伏,邮差产生了晕眩的感觉,随口说出“我像一只小船在您的词语中颠簸”让大诗人惊叹不已。 聂鲁达告诉邮差,比喻都是偶然而得,也就是说诗歌都是灵感而来的偶然,还有如诗歌一样美好的爱情当然也只能在不知不觉的偶然中邂逅。邮差从诗人家里回来后鬼使神差的来到了一个小酒吧,就在狭小空间的那一瞬间,里面玩桌上足球的姑娘深深击中了小邮差懵懂的内心深处。

在同名改编的电影中,意大利男演员精致准确的还原了书中所写的那种一见钟情的难以自拔和欲罢不能。每个经历过十七岁的少年都能体会那种美好又难受的感觉,男孩往往目光呆滞、行为木讷。反而是女孩能相对沉着的掩饰内心,或者说以一种抗拒的姿态作为手段吸引对方更进一步靠近。 法国诗人兰波有一句诗写到:“只要我们怀着火热的耐心,到黎明时分,我们定能进入那座壮丽的城池。”小说原名《火热的耐心》,恰如其分的概括了邮差的心力路程和行为挣扎。 苦闷的邮差为了获得姑娘的芳心向大名鼎鼎的聂鲁达求助,不知是被爱情冲昏了头脑,或者是两人相熟之后交情加深的缘故,邮差居然人性的耍起了小脾气,拒绝领取诗人提供的小费。可能诗人在年轻的邮差身上看到了自己曾经的身影,也可能是拗不过一个痴情少年的固执,他并没有介意自己受到尴尬的无礼。堂堂大诗人帮一个小邮差撩妹的动人故事就此开始,诗人无偿提供了自己的诗歌作品,邮差却蛮横的宣称“诗歌不属于创作者,而属于使用者。”

幸亏那是一个诗歌比房子和车子管用的年代,女孩的耳根子能被一句句美丽的诗歌所打动。“你的微笑犹如一只蝴蝶展现在你的面庞”“你沉默的时候叫我喜欢,因为你好像不在我身边”“你笑得像玫瑰花,似利箭的破碎声,谷粒般纷纷落下……”如果拒绝这些浓浓深情的诗句,是不是有些残忍呢? 只有自己身临其境爱情的美好之中,才能理解夏目簌石把“I love you”翻译成“今夜月色很好”是多么贴切,欧阳修“月上柳梢头,人约黄昏后”是多么的动人。穿越数十年的时光隧道和浩瀚太平洋的空间距离,彼时智利的丈母娘居然也是男女结婚之前最凶猛的拦路虎。不过略有差别的是,智利丈母娘能够发现女儿收到的情诗是抄袭自聂鲁达。这应该也能从侧面证明智利浓厚的诗歌氛围吧。母亲劝说女儿的话都是那么充满诗意:“孩子,河水把石头卷走,好听的话让姑娘怀孕。”

千辛万苦过了丈母娘的关,邮差如愿以偿收获了爱情。可是给了他最大帮助的诗人却要远去巴黎当大使了,书中穿插了电影中没有的聂鲁达帮助共产党竞选的情节。就是在巴黎期间,聂鲁达以后的命运证明,政治在诗歌面前根本不值一提。诺贝尔奖的荣誉在伟大的诗歌面前其实也是微不足道,虽然哪怕如聂鲁达也在收到瑞典的来信时激动不已。小说与电影的结尾大相径庭,书中再现了聂鲁达在军事政变后所受迫害直至死亡,而在电影里死去的变成了邮差。不过有一点是相通的,诗人与邮差都是死于政治的残酷漩涡。 无论死的是谁,诗歌永远不朽,而政客与商贾早就灰飞烟灭。

邮差为聂鲁达录下的声音:“第一,是海湾的海浪声,轻轻的;第二,海浪,大声的;第三,掠过悬崖的风声;第四,滑过灌木丛的风声;第五,爸爸忧愁的渔网声;第六,教堂的钟声;第七,岛上布满星星的天空,我从未感受到天空如此的美;第八,我儿子的心跳声。”以上一段,电影与文字结合的魅力让诗意更加丰满厚实。

不必去追问邮差是否真实存在,我们愿意相信美好的存在,因为生活需要真实与虚构的诗意。同理,也无需在乎真实的黑岛不是岛只是圣地亚哥几十公里外的一个小镇,电影拍摄地却是那不勒斯附近的地中海小岛。 小说作者在欧洲流亡十几年,为了创作专门跑到黑岛居住体验聂鲁达的经历。聂鲁达当初来到黑岛也是为了寻求诗歌的灵感,人们后来他的故居墙壁挂着惠特曼的画像。诗歌就是这样诗意美好的得到传承。 电影中邮差的扮演者为了出演本片推迟了心脏移植手术,因为他想带着自己的心出演本片,而在完成最后一个镜头12小时后,他离开了这个世界。

《邮差》影评(六):善良和诗意余存人世

整部电影散发着一种由内而外的真诚和纯朴,温情的表露对生活的反抗和对诗意的追求,毫不做作。全世界都是对其他东西的一种暗喻吗?如果诗意诞生了大自然,那我们自然就应该生活在诗意当中,在诗意中生活,在诗意中追求爱情,在诗意中反抗不公。最后的结尾似乎想告诉我们,一切最初想用纯真和诗意的心去改变这个世界的人,最终总不可避免的要投入到政治的枪林弹雨中。也许Mario的死亡让站在海边的Neruda想起最初的自己和一路走来曲曲折折的历程“他们不是到这儿来演讲,是来朗诵他们写的诗。”

在这里,这个结尾不关于政治,不关于主义,只关于我们如何用善良和诗意去看待这个世界,并且为之做出改变。最后,一张写满着诗的纸飘落在逃窜的人群脚下,像是在说,仅管这个世界的现实险恶并残酷,但仍有善良和诗意余存人世。

《邮差》影评(八):二十首情诗和一支绝望的歌

如此隽永的一部电影,温馨、动情、美丽。聂鲁达的诗句在光影中荡漾,我们为马里奥和聂鲁达的友情落泪,为马里奥和他妻子的爱情喝彩。为最淳朴的人们祝福。《邮差》给我们一个极好的时代投射联想,越是苦难的时光,越需要梦想来支撑现实,越是苍白沉寂的表象,越有暗涌的热烈思潮。

《邮差》是种情怀。当一切成为往事,谁会在谁的大海边、沙滩上散步。

马里奥留给聂鲁达的话,关于我们这个美丽的意大利岛:“第一,是海湾的海浪声,轻轻的;第二,海浪,大声的;第三,掠过悬崖的风声;第四,滑过灌木丛的风声;第五,爸爸忧愁的渔网声;第六,教堂的钟声;第七,岛上布满星星的天空,我从未感受到天空如此的美;第八,我儿子的心跳声。”

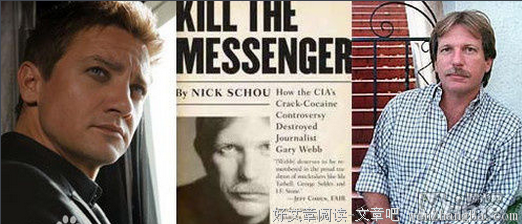

顺便悼念下本片主角马里奥的扮演者:马西莫·特罗西,他仅在这部电影拍摄完毕的12小时后就因心脏病发作,英年早逝,威尼斯电影节影帝,很有发展前途的演员,人品极佳,戏路很广。谢谢你给我们呈现的这么一个质朴又有坚定信仰的人,谢谢,再见。

《邮差》影评(九):邮差

《邮差》影评(十):观影Il Postino

电影看多了,渐渐也产生了自己的分类标准。有一种分类方法便是: 绝世佳作看完之后留有余味,你会情不自禁去点评一番,与友人分享,下载BGM,甚至看好几遍还不断从忽略的细节中悟出新的道理或找到泪点。就好像第二次看Nuovo Cinema Paradiso的时候,开场,Toto的情人淡漠地说了一句:"有人死了——Alfredo",便倒头就睡。台灯熄灭,一阵响雷,透过Toto怔怔的眼神里,你就好似能够体会他的内心。这是第一次看时,显然会被忽略的情绪。还有一种电影,主要可能是看个热闹看个炫酷制作,电影的价值在放映完就燃烧殆尽,时间长了根本记不起来。因为太喜欢意大利电影了,有幸去了意大利将其兜底翻了个遍。归国后,好似大梦睡了20年的Rip Van Whickle下山一般,看魔都的高楼丛林和密密麻麻的人群觉得非常的绝望。“葛优瘫”,want a little more Italia,打开Il Postino,随着悠扬婉转的笛子声,便又回到了静谧的地中海上,晃晃悠悠。电影的节奏很慢,慢到你会质疑这究竟有没有神结尾值得如此期待,这一点也恰似对于人生的某种隐喻——你不知道等着你的会是什么,有还是没有,问题是你还愿意相信与否?

邮差皮肤黝黑,骨架在衣服之间晃悠着,眼睛凹陷,却总是充满着情绪——对于渔船上湿气的抱怨,对于无赖政党的无奈,对于正义的执拗,对于远方、对于Neruda和爱情时而提起的期待时而又不得不放下的失落,观影者也与之起起伏伏。而希望燃起的时候,老爷车车铃就响了起来。

和美国那种刻画无所不能之人的电影比起来,刻画小人物的喜怒哀乐的电影似乎格外令人动心,因为它们选择去诠释人千万种心情中的一种不被看好的情绪,可能是负面的,可能是不愿与人说的。电影去放大它,去剖析它,教人体会与面对并有所领悟。意大利电影在这方面的刻画尤为细腻。这个电影也是有大人物的,Pablo Neruda, 但伟人和小人物互为补充,缺谁这个故事都是不完整的:没有邮差的聂鲁达,是不完整的聂鲁达;没有聂鲁达的邮差,或许也难以探索未知的自我。

这部电影若总结为若干关键词,可有“诗歌”,“友谊”和“爱情”。诗歌存在的意义到底是什么?到底是为了吸引tutti donne,还是仅仅为了我的世界里最美的the one and the only Beatrice Russo?到底是帮助Neruda实现了诺贝尔文学奖的荣誉?还是在于点亮了一种原本平凡无为的生活?这些都是答案。诗歌可以是灵魂的归处,可以是现世中的世外桃源,可以是痛苦的解药,可以是表达政见的利器,可以是生命的呐喊,可以是爱的邮差,可以是寄托。而Metafore是万事之间的联系,是让我们的情绪有所表达又不那么张扬,像是个秘密,等待真正灵魂相通的人去解开谜底。 诗歌文学属于任何人,理应不追求受众而是知音,无所谓语言技巧,无所谓创作者的出身。

再说Neruda和邮差之间的友谊,其实让人心驰神往。当我们看到Neruda拒绝邮差提出帮他捎生活用品的时候,我们或许心头会有一丝失望,然后又觉得无可厚非。大牌怎会有闲工夫搭理一个一无是处之人,情有可原。这种失望又一次出现在了电影后半段,Neruda归国后再无音讯,甚至不愿亲自提笔写一封信给邮差。邮差失落地读完没有提及自己一丝一毫的新闻报道,丈母娘说了句“别人只有在你有用时才想得到你,所有人都是这样,你别再期待”。虽然邮差至死也无以知晓Neruda多年后的登门拜访,但是我们不妨这样去思考:真正的友谊,岂在朝朝暮暮。Neruda对于邮差的点拨让邮差的灵魂觉醒,Neruda与邮差曾有的短暂相伴是邮差生命中最值得回忆的温情,Neruda帮助他懂得并获得这座小岛上最美丽的东西: Beatrice Russo,小海浪,大海浪,悬崖的风,父亲悲伤的渔网,钟声的撞击,岛上的星空,未出世婴儿的心跳。友谊的某种伟大的形式是给予彼此受益终生的东西,这何尝不比日日并肩更珍贵。邮差是懂得的,所以他录下了的自己给Neruda的诗歌,以海为隐喻。Neruda也未尝不从这段友谊中有所收获。人们害怕指引自己的星星有一天会在夜空中消失,但不论是否会消失,我们都要感谢它曾经的出现,也要懂得如何带着它给你的启示独立地走下去。

最后是爱情,虽然电影海报用得是爱情的元素,然这个电影中爱情应该并不是重点。虽然说理想主义让人在掉进现实了会碰得头破血流,不知有多少人会愿意在旁人的挖苦和现世阴谋论中,依旧去体会去相信自己的所爱。如Beatrice Russo那样,说出:“他是个正派的人”。

意大利电影太坏,总是给你许多笑点又在煞尾时给你一击。非常遗憾,邮差的扮演者在电影杀青时就因延误治疗而病逝。当艺术真正成为信仰,便与生命本身不分你我。